柴犬まる│Instagramのファンを増やす秘策ビジュアルコミュニケーション

きっかけは震災と起業

「柴犬まる」は、Instagramを起点に人気を得て、いまや写真集の出版、テレビや雑誌の取材、グッズ販売や専用ギャラリーのオープンまでするほどの、有名犬になっている。モデルやタレントに続き、Instagramの国内フォロワーランキング5位に入るほどだ。思わず「かわいい~」と目尻を下げる写真ばかりではあるが、ペット写真をInstagramにアップしている人が大勢いる中で、なぜまるだけが突出した人気を獲得できたのだろうか。実は、飼い主の小野慎二郎さんは、プロのマーケターだった。

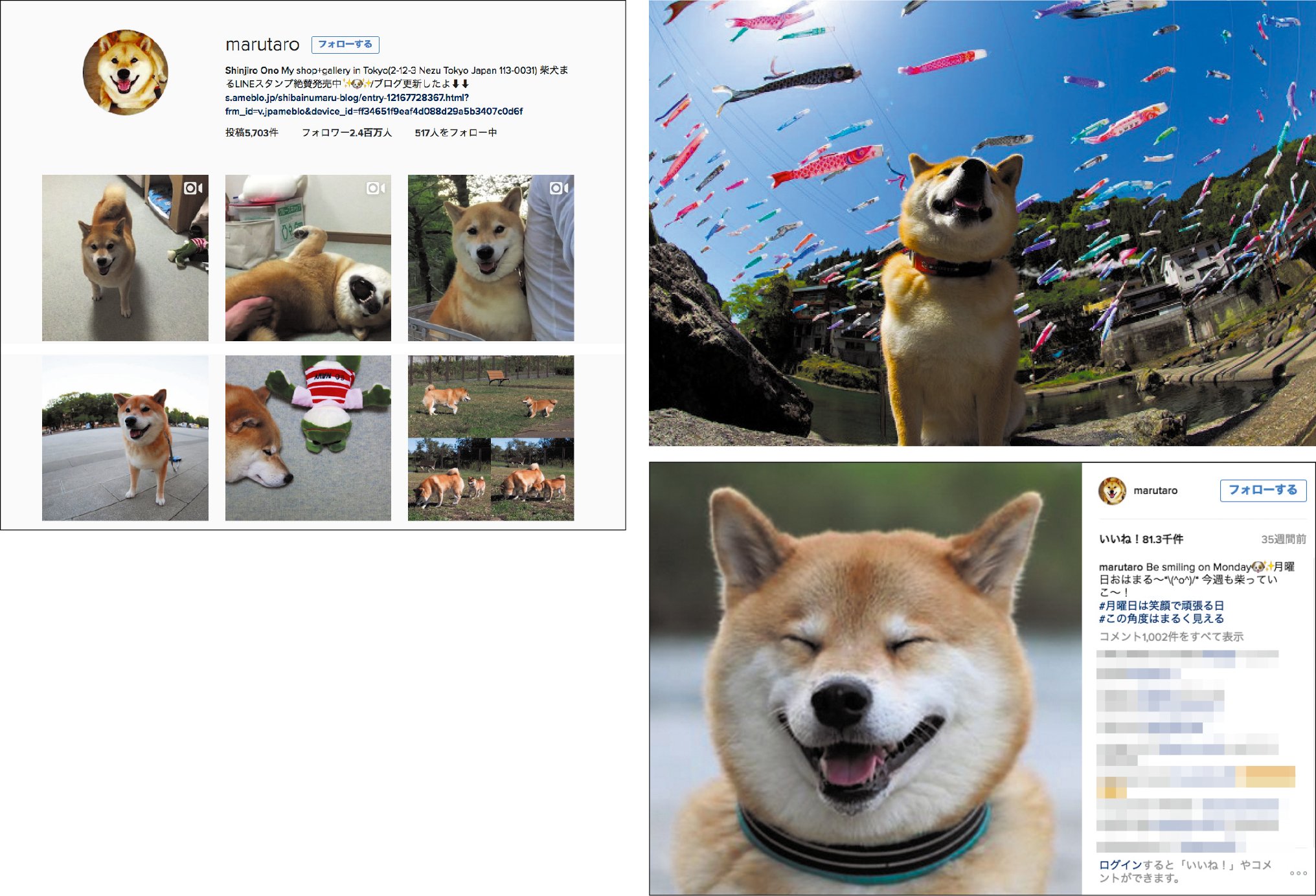

2007年10月20日生まれの、8歳のオスの柴犬。5月末時点でInstagramでは240万人、Facebookでは8万7,000人、Twitterでは7万5,000人と多くのフォロワーがいる。写真集も3冊発売し、今年3月には東京・根津にまるのギャラリー「マルサン」をオープン。国内外のメディアにも多数取り上げられ、世界一有名な柴犬といわれている

「外資系のPCメーカーやCPUメーカー、ネット系のベンチャー企業でマーケティングなどの仕事をしてきました。ただ、そうした場所では自分が良いと思うとおりのマーケティングを実践できないという思いがあり、それならば企業しようと、2012年12月にbloomax(株)を立ち上げました」

Instagramを始めたのには、こんなきっかけと動機があったという。

「Instagramは2010年末か2011年頭頃に始めましたが、毎日まるの写真を投稿をするようなったのは、東日本大震災がきっかけです。Twitter上などでデマが流れたりと嫌な空気が漂う中で、ほのぼのするまるの写真を投稿していたところ、ありがとうと喜んでもらえたからです。起業した2012年頃はそこまでフォロワーが多いわけではなく、まるもそんなに知られていませんでした。当初は仕事がなくて暇だったので(笑)、まるをマーケティングしていくことで、自分に何ができるかを見せていこうと考えました」

そんな決意もあり、主要SNSすべてを使ってまるの情報を発信していった。

他のユーザーがまるやまるのグッズを撮影した写真を、指定のタグをつけてInstagramにアップすると、サイトのトップページに表示されるようになっている

コミュニケーションは、構いたくなる写真から生まれる

いまでもTwitterやFacebook、ブログなどを併用しているが、なぜInstagramにもっとも力を入れることになったのだろうか。

「もともと外資系企業に勤めていたので、日本人は世界の人口の2%以下だというのが頭の中にありました。しかしブログやTwitterでは言語の壁があり、その2%以下にしかリーチできません。それがInstagramでは、写真を投稿するので言語が関係ない。一気に世界が広がった感じがしました。本格的にまるをマーケティングするにあたって、Instagramに力を入れた一番の理由はそこでした」

日本でInstagramユーザーが増え始めたのは、ここ2~3年ほどだ。2012年頃は、まだ日本人ユーザーは少なかった。

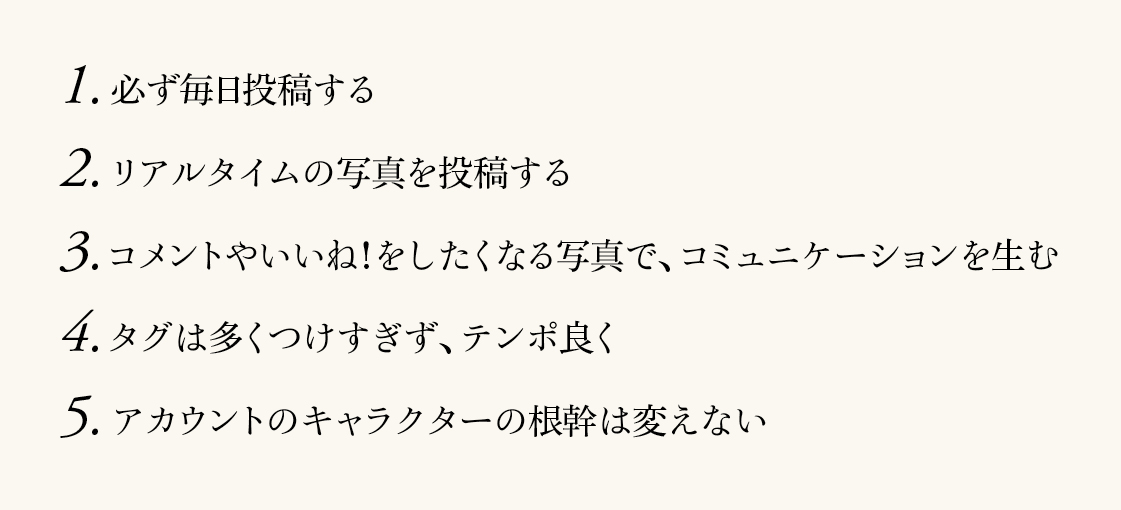

「いまでもフォロワーの9割は海外ユーザーですが、当時はほとんど外国の方でした。日本では柴犬は珍しくもないですが、海外の人たちは柴犬から日本らしさを感じてくれるだろうと思い、日本の文化や景色と一緒に写すことで、世界中のファンを増やそうと考えました」

まるは、小野さんとよく日本国中を旅して、日本各地の景色とともに撮った写真を投稿している。また、鯉のぼりやランドセルなど、日本らしい写真も多く掲載している。

「Instagramで勝つために必要なのは、オシャレな写真ではありません。見に来るユーザーは、写真のクオリティではなくて、コミュニケーションを求めています。そのためには、つい質問や感想を言いたくなるような、“構いたくなる写真”というのを意識しています。そうして、ビジュアルコミュニケーションを生むことが大事なのです」

日本で5番目にフォロワーの多いInstagramアカウント。Instagramは各投稿にURLを貼れないため、プロフィール欄のURLはブログを更新するたびに最新ページのものへとアップデートしている。海外からのフォロワーが9割を占めるため、日本らしさを感じさせる写真も多い。小野さん曰く、まるのチャームポイントは丸い顔。そのため、より丸く見える角度で撮影するように心がけている。また、「#この角度はまるく見える」というようなタグをつけることで、丸さを印象付けたり、写真に突っ込みをしやすくしてコミュニケーションを誘発している

投稿のコツと毎日の改善

ほかにも、投稿にはさまざまな配慮をしている。

「いまは1日3枚を、朝と昼と晩にアップしています。3枚というのは僕がクオリティを下げずに続けられるペースであって、枚数よりも毎日必ず継続することが大事です。だいたいの投稿時間を決めることで、『この時間に見に行けば新しい写真が投稿されている』と認識してもらえ、偶然タイムラインで見るのではなく、意識的にチェックしてもらえるようにもなり得ます。あとは、リアルタイムな写真のほうが力があります。雨の日に晴れた写真が載っていても、しらけてしまうので」

Instagramといえば、タグの使い方も気になるところだ。

「あまりたくさんタグを付けていると、保険の約款みたいで読みたくないじゃないですか。若い人たちにとって、タグは検索のためというよりも、副音声のようなちょっとした自分の思いを書くものになっています」

小野さんは、フォロワー数をより増やすために、Instagramを始めていないユーザーへのアプローチも行ったという。

「Instagramを使っている人よりも、まだ使っていない人のほうが圧倒的に多いので、その人たちに始めてもらわないと広がらないですよね。ですので、Instagram以外のメディアに取り上げてもらうように、以前はよく海外メディアにプレスリリースを送っていました。そうしたところからも、認知が広まっていきました」

そうはいっても、フォロワー数だけが評価指標ではない。

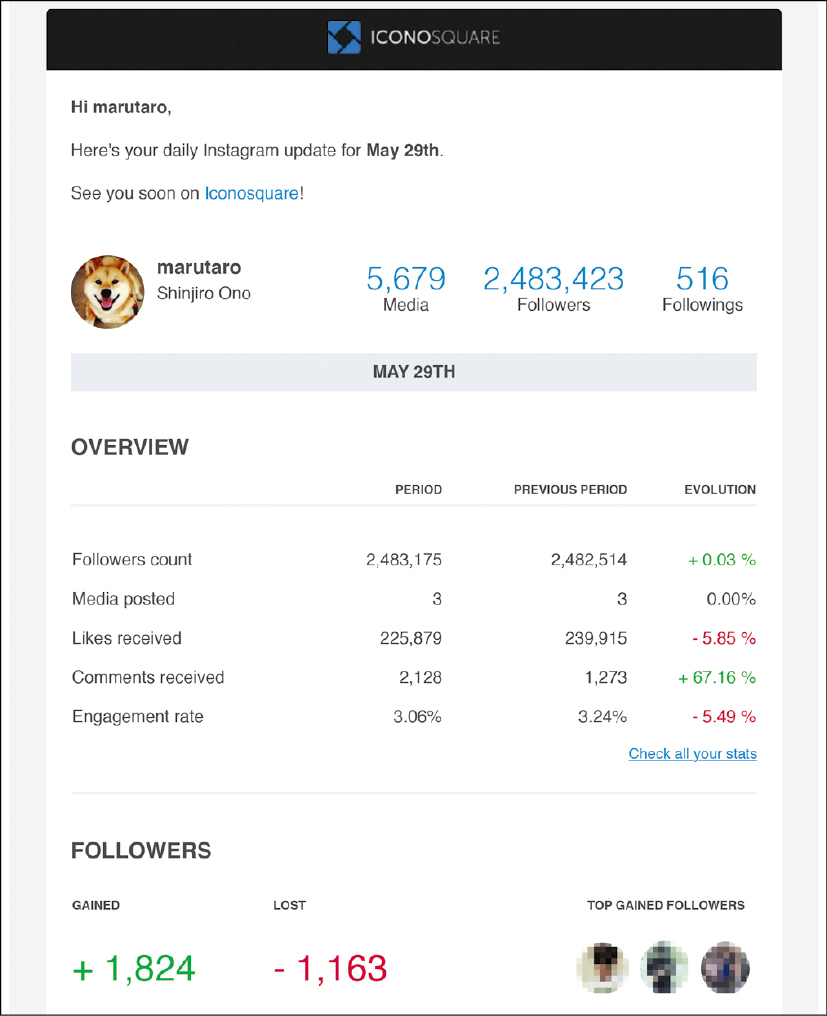

「どのSNSもそうですが、フォロワー数に対して、何%の人がいいね!やコメントをしているかという、参加率が大事になってきます。フォロワーの母数が多くなるほど参加率は下がっていくのですが、いまくらいの人数の場合は3%あればいいかなと考えています。これが、100万人を超えるととたんに厳しくなってくるのです。そのために分析ツールのレポートを参考に、日々仮説と改善と検証を繰り返しています」

最後に、企業のマーケティングに使うとしたら、どんな点に気をつけるといいかうかがった。

「休まず更新することが大事なので、その覚悟がないなら最初からやらない方がいいです。ただ、専属の担当者を1人つけて、その人の年収が1,500万円だったとします。CMを1本打つのに何千万円もかかることを考えると、タダで投稿できて永続的にコミュニケーションを取れるわけですから、経済効果は高いと思います。そうした人件費などの予算をつくらずに気軽にやろうとすると、失敗しがちです。また、担当者にある程度任せて自由にやれるようにしないと、面白くなりません」

Instagramは、やっと国内ユーザーも増えてきたところ。これからマーケティングに活用しようという企業も出てくるだろうが、上記2点を経営陣や上司が理解してくれるかが成功の鍵になりそうだ。