企業におけるクラウドの普及はどこまで進むか

毎年実施されている総務省「通信利用動向調査」は、世帯と企業における日本のインターネットの普及とそれに伴うデバイスやサービスの拡大を正確に映し出す調査の一つである。7月に発表された平成27年末時点の最新結果では、スマートフォンの個人利用率が初めて50%を超えたことなどが話題になった。

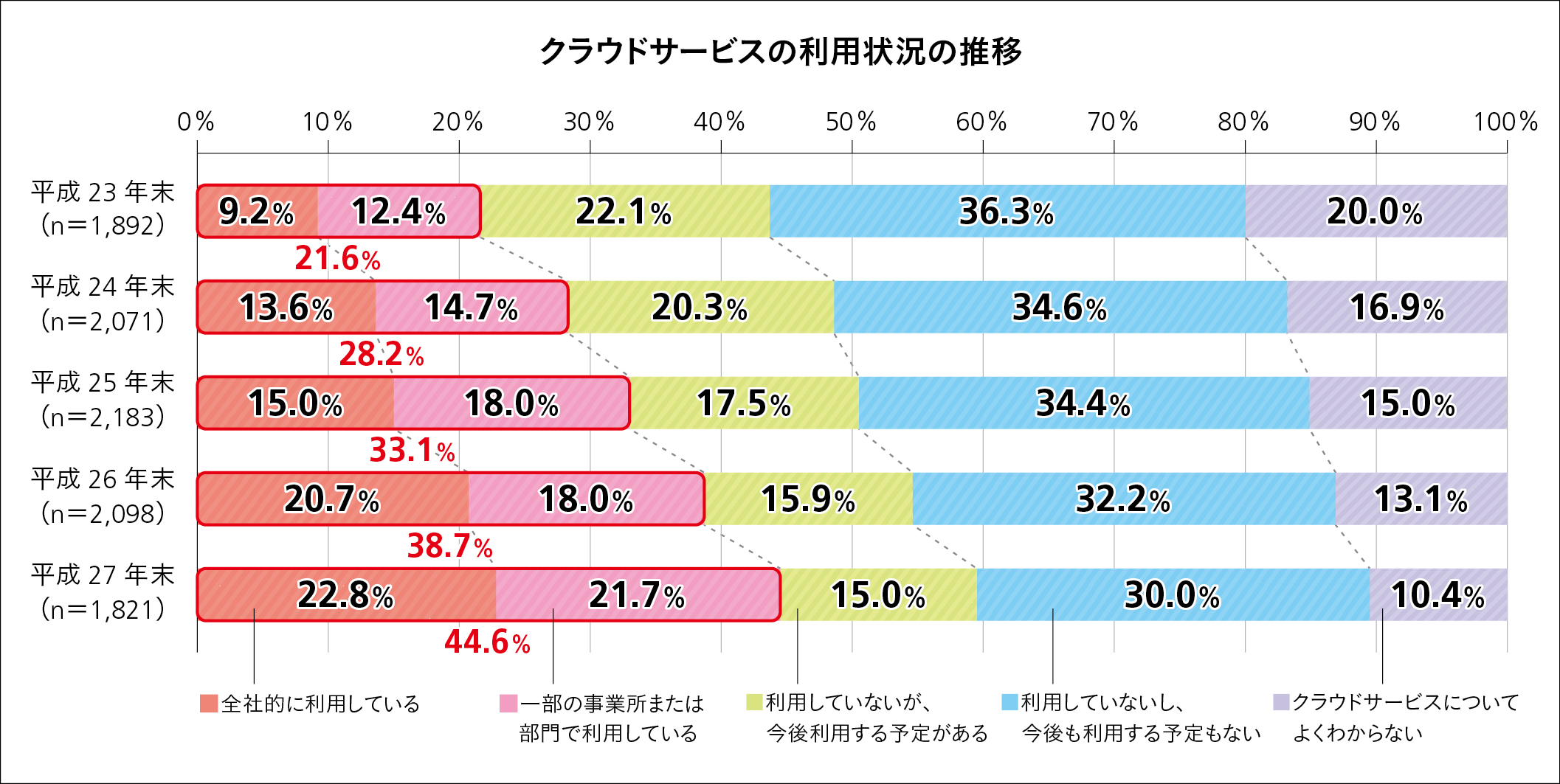

従業員100人以上を対象とする企業調査では、ソーシャルメディア活用やECなどのサービスが急拡大している様子もわかる。システム運用面で、ここ数年着実に増えているのがクラウドサービスだ。利用状況を尋ねた選択肢のうち「全社的に利用」あるいは「一部で利用」を利用率とすれば、平成27(2015)年末には44%で、平成23(2011)年末に比べて倍増した。内容は「電子メール」や「ファイル管理」など比較的シンプルなものが多く、効果があったという企業も83%にのぼる。在宅勤務などのテレワークの導入企業も昨年から5ポイント上昇して16.2%となった。普及期に入ってきたがクラウドの仕組みなしでは運用は困難であろう。

一方、「今後も利用する予定もない」「クラウドサービスについてよくわからない」という回答は、徐々に減少しているとはいえ、まだ4割以上を占めている。一般的にはクラウドの方が管理コストや利便性で優位なことが多い。利用に後向きになる最大の理由は、システムや情報管理を行う部門がリスクの最小化を優先するからだ。7月に無償アップグレードが終了したWindows 10への移行がなかなか進まず、多くの企業でWindows 7が使われているのも同じ理由だろう。

クラウドにせよアップグレードにせよ、絶対に確実とか安全ということはない。システムは日進月歩であり、対応の遅れが経営に影響を与えることもまたリスクと考えることが必要ではないか。

- Text:萩原雅之

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。1999年よりネットレイティングス(現ニールセン)代表取締役を約10年務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(SBクリエイティブ刊)。http://www.trans-cosmos.co.jp/