今さら聞けない“オウンドメディア”最初の一歩

[TOPIC1]SNSやブログと何がちがうの?

オウンドメディアと言っても、実はこれまでのメディアと同じ。ブログやコーポレートサイト、パンフレットも、広義ではオウンドメディアと言えるでしょう。オウンドメディアを運営するということは、会社のことや自社製品を知ってもらうためのチャネルを増やすことです。自社メディアを通じてお役立ち情報を発信するうちに、「私に役立つ情報をくれる会社」という印象を顧客に与えるはず。ゆくゆくは、会社のブランディングにつながります。

[TOPIC2]オウンドメディア脳になる

ここでオウンドメディアに飛びつくのは危険。まずは自社のマーケティングに問題がないか考えましょう。今、運用しているSNSやブログ、リスティング広告を見直して、きちんと機能していなかったり、会社や自社製品がなにか誤解されているようなら、その問題に対して有効なマーケティングツールを選びましょう。オウンドメディアも、数あるツールの一つです。

そこで重要なのが意識を変えること! これからは自分たちが伝えたい情報ではなく、ちょっと会社(製品)から離れた“お役立ち”記事づくりを目指しましょう。オウンドメディアは、顧客目線のメディアなのです。

[TOPIC3]ペルソナさんの気持ちになって

顧客が欲しがっている情報を書くためには、読者層のイメージを具体的に持つことが大切。性別、年代、職業など、読者層のペルソナをつくりましょう。それとペルソナの行動を描いたカスタマージャーニーマップをつくることもオススメです。どうしたらペルソナが自社製品を購入したいと思うか、購入した後にどんな行動をとるのか。いろんなシチュエーションを想定してみましょう。ペルソナによって、書くべき記事が見えてくるはずです。

[TOPIC4]社内ムードを盛り上げろ!

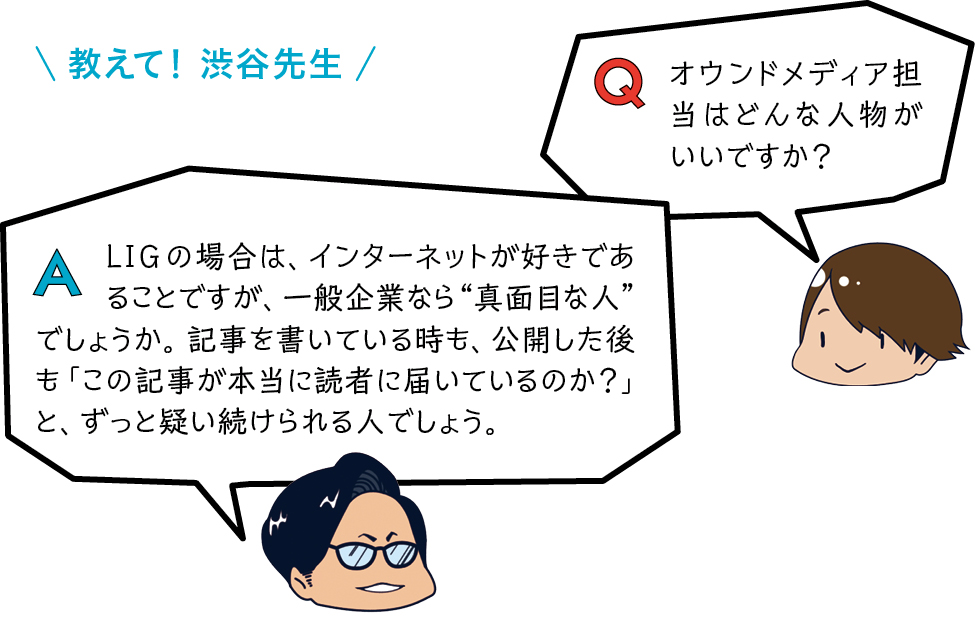

LIGブログは毎月ノルマがあって、編集部だけでなく、エンジニア、営業も関係なく社員全員が記事を書くことになっています。LIGは記事を書くことが好きな社員が多いけれど、社内だけでは運営が難しいという企業も多いでしょう。そういう場合は、記事を外注する方法もあります。

ただ、外注する場合は、ライターに会社や製品について深く知ってもらうための時間が必要です。自社製品を一番知っているのは社内の人間なので、メディアの主導権を持つという意味でも、やはり社内に担当者をおいて、社員に協力してもらって記事をつくることが理想です。

[TOPIC5]気になるのは、お金の話

マーケティングに詳しい人物が社内にいれば良いのですが、適任者がいないのであれば、オウンドメディアの進行管理・運営を外部のコンサルタントに依頼しても良いでしょう。

また、立ち上げたばかりのメディアでは、検索上位に上がるのは難しいです。それでは意味がないので、社内で協力して情報を拡散しましょう。お金をかけなくても実践できますが、初期段階は予算があるなら、SNS広告やネイティブ広告など、複数の方法を試すことをオススメします。お金をかけることで、メディアが認知されるまでのスピードが格段に早くなります。周囲に認知されれば、LIGブログのように広告枠を販売したり、タイアップ記事をつくったりと、自社メディアの中でマネタイズができるようになるかもしれません。

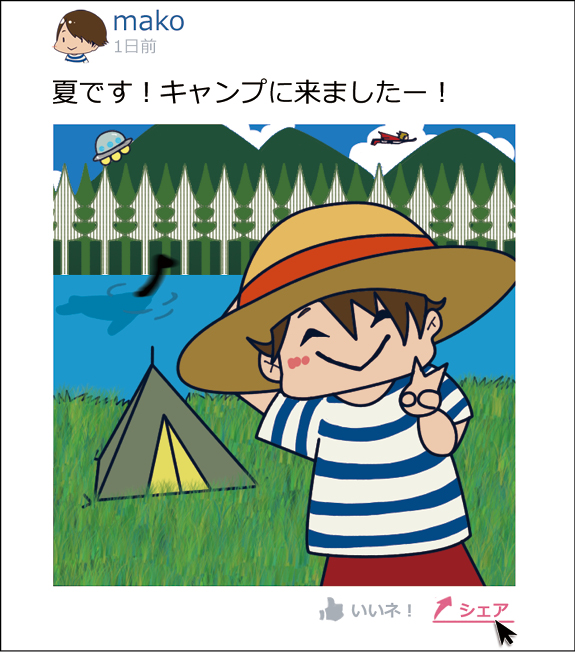

[TOPIC6]大切なのはツッコミビリティ

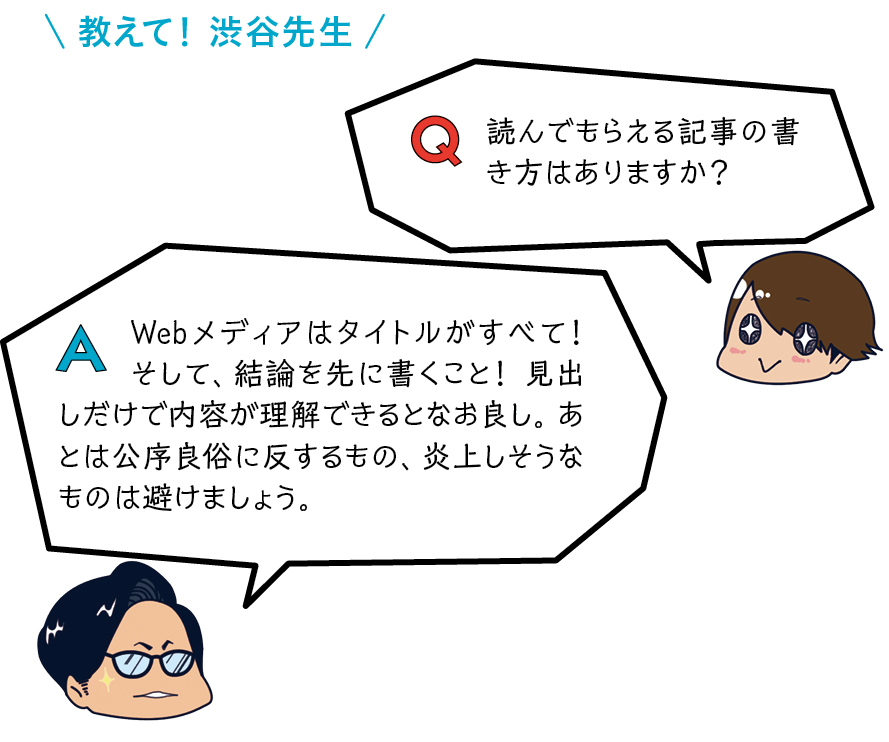

とにかく記事はビジュアルが必須。だけど、おもしろネタを狙うと逆に寒くもなるので気をつけましょう。

その反面、写真の中にツッコミたくなる要素があると、人はシェアしたくなるようです。それを“ツッコミビリティ”と呼んでいます。LIGブログでも写真に余計なものを映り込ませたり、あえて違和感を残すような仕掛けをしています。

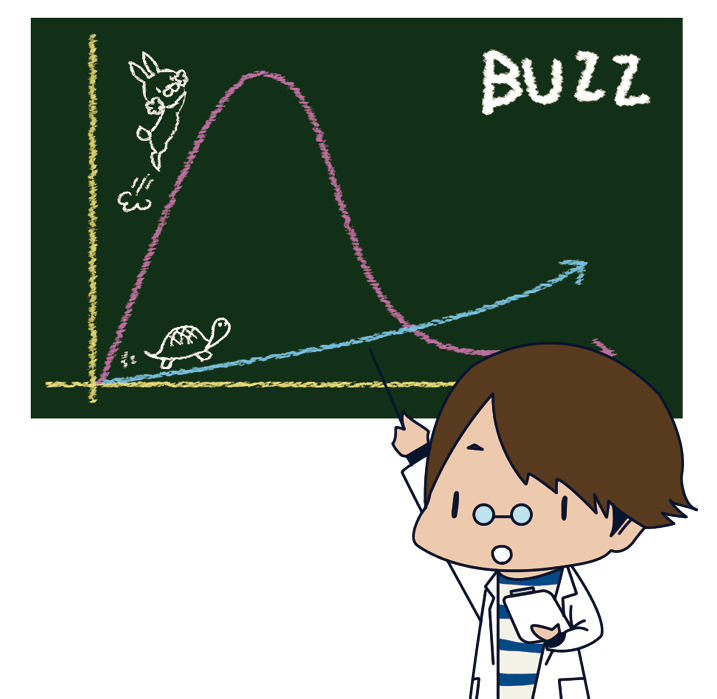

[TOPIC7]バスの伸び方は「ウサギとカメ」

公開した記事も、一気にPVが伸びる場合と、ゆっくり時間をかけてじわじわとPVを伸ばすロングテール記事があります。私が書いた「拝啓、歯医者さん。顔に当たるおっぱいはタオルだったのですか?」は前者にあたります。「拝啓~」は、ちょうどネットニュースで話題になっていたので、すぐに歯医者さん30人からコメントをもらって、制作期間約1日で公開しました。後者だと「ニコン?キヤノン?デジカメ初心者にオススメなデジタル一眼レフカメラの選び方」でしょうか。この記事は、毎月安定して10万くらいのPVがあります。

ネットのトレンドワードを取り入れるなら公開までの早さが重要です。しかし、時間のかかる企画もあって、LIGでは制作期間1カ月の記事もあります。

[TOPIC8]この思いが誰かに届くまで…

LIGの代表挨拶が意識高すぎる」(http://liginc.co.jp/company/message/year/2014)と話題を集め、大きなバズを生みました。でも、あのページ、実は公開から一年経ってようやくユーザーに見つけてもらったものなのです。

フロー型メディア(SNS)の場合は、更新を続けても情報が流れていってしまいますが、ブログやオウンドメディアなどのストック型メディアは、記事数が増えれば増えるほど、顧客の検索結果にひっかかりやすくなります。なので、直近の成果を追い求めず、「良い記事を書いていれば、いつか誰かの目に留まるはず」と信じて更新を続けるしかありません。

もちろん、それでは運営側のモチベーションが上がらないので、中長期の目標を持つと良いでしょう。たとえば、一年後に1万PVを目指す、ECサイトでの販売数を10%アップするなど。そうすれば、目標達成に向けた具体的な運営計画も立てられます。

[TOPIC9]みんなはひとつのゴールのために

くりかえしになりますが、オウンドメディアを立ち上げることは、情報発信のもう一つのチャネルを増やすことです。SNSや広告と一緒に運用することでようやく効果を生みだします。

では、中小企業・小売店のオウンドメディアのマネタイズの方法とは何があるのでしょうか。まず考えられるのは連動するECサイトの収益アップ。そして、企業とのタイアップによる広告記事、商品開発の可能性もあります。また、マスコミの目にとまってテレビや新聞で取り上げられることも考えられるでしょう。

LIGは「Web制作会社」で検索すると、一時期トップに表示されていました。それによって、仕事に関する問い合わせや、採用試験への応募数も増えました。また、会社のことを知っている人が増えて、仕事もしやすくなりました。

オウンドメディアの運営には労力も予算もかかります。大変な苦労がありますが、メディアの成長によって会社の価値を高めることもできるのです。