基礎の基礎から理解する「オウンドメディア」

[第1段落]やらない会社は「損」をしている

オウンドメディアがよくわからないという方、多いんですよね。「SNSでいいんじゃないか」という声や、「何を書けばいいのかわからない」という声、さらには「儲けにつながるのか」という疑問の声も聞きます。確かに、SNSのような「型」があるわけではないので、理解しにくい部分はあります。しかしオウンドメディアには有形無形のメリットがあり、SNSやリスティング広告などの施策を補完する役割も果たします。たとえ小さなものでも、会社に利益をもたらすものを作ることはできると思います。

ただし、成功に導くには、いくつか知っておかねばならないことがあります。そこで今回は、オウンドメディアとは何か、どうすれば継続的な運用ができるか、といった点をお話ししていきたいと思います。

[第2段落]オウンドメディアはショールーム。だから…

オウンドメディアの話になると、たとえば「Webマガジン」や「ニュースサイト」のような、本格的なWebサイトを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、それだけがオウンドメディアではありません。

オウンドメディアはその名前の通り「Owned」、つまり自分の/自社のメディアはすべて、その範疇に入ります。たとえば企業のホームページやブログ、さらには広報誌やPR誌、カタログなどもそこに含まれます。ここではデジタル上の話をしていきますが、何もデジタルメディアだけがオウンドメディアだというわけではないんです。

ただし、覚えておいていただきたいのは、ただ自分たちでブログを立ち上げればいいというわけではない、という点です。例えば、商品のアピールをしたいのに、その商品と関係のない記事ばかりを書き連ねていては、効果を望むことはできませんよね。

また、何らかの理由で、その中身を自分たちでコントロールできないなら、それをオウンドメディアと呼ぶことはできません。SNSは一見、同じようなものに見えるかもしれませんが、その点で、オウンドメディアとは異なります。

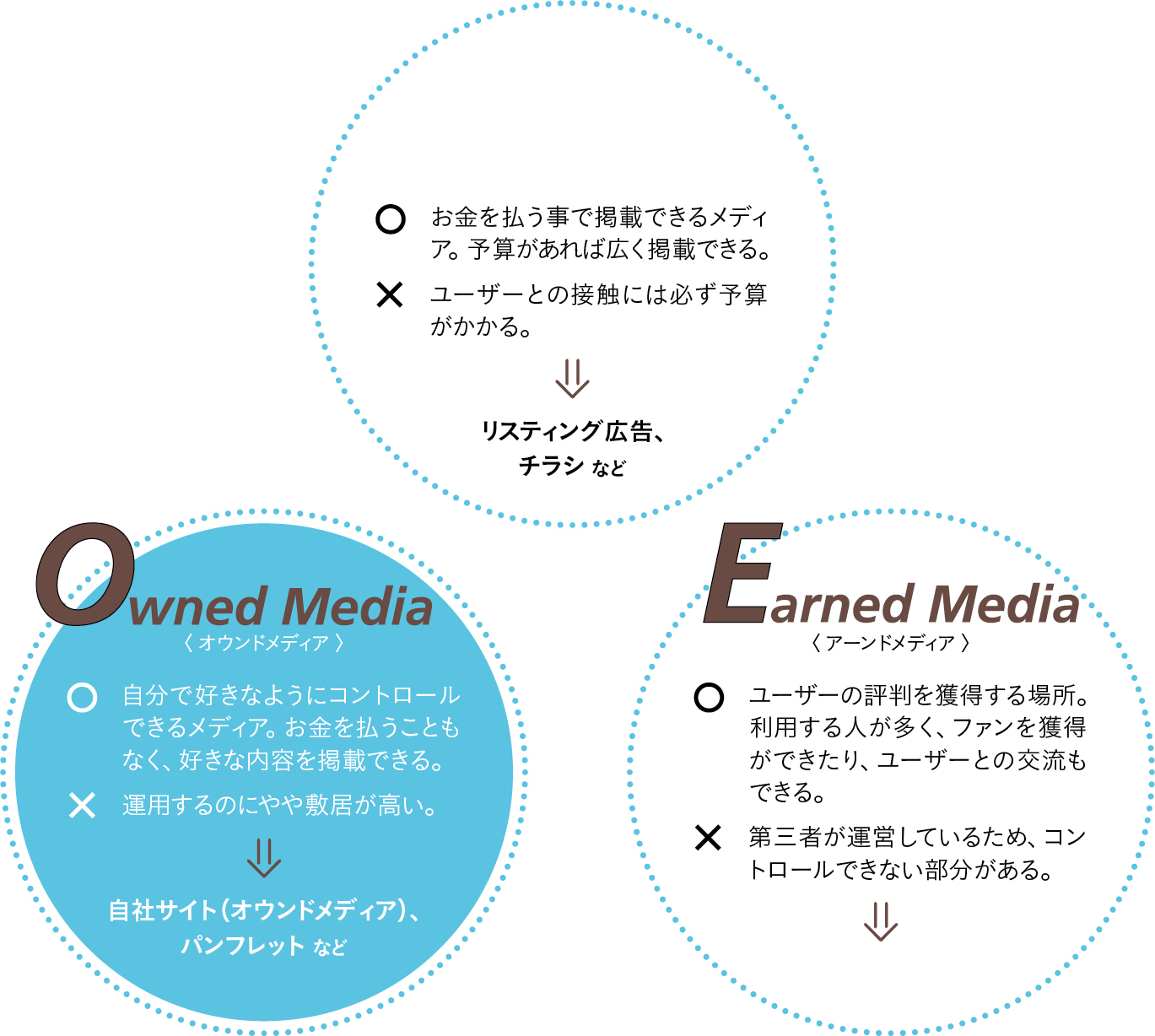

SNSについて触れたので、オウンドメディアと他のメディアとの違いを見てみたいと思います。デジタルマーケティングの世界では「トリプルメディア」という言葉が使われます。それは、「ペイドメディア」「アーンドメディア」、そして「オウンドメディア」の三つを指します。

「トリプルメディア」は、デジタルマーケティングの世界でしばしば話題になるもの。これらの関連性からオウンドメディアの特性が見えてくる。

まず「ペイドメディア」はお金を払うと掲載できるようになるものです。枠を買うわけですね。デジタルマーケティングの世界では、「リスティング広告」が代表的なものに当たるでしょう。ペイドメディアは、ユーザーと接触をするためには、何かしらの形でお金を払う必要があると考えてください。

「アーンドメディア」は、SNSや口コミサイトを指します。ユーザーが商品やサービスに関する評価を書き込む場所であり、企業にとっては評判を獲得するための場所と言えます。Facebookのように自社のページをつくり、そこでユーザーと交流することができる場合もあります。ただしルールを決めるのは、その場を提供している運営側です。たとえばFacebookの場合、エッジランクが低いと見てほしい相手に記事を出してもらえないということが起きます。

それらと比較して「オウンドメディア」は自分たちで好きなように扱えます。余計なお金を払うことも、運営元が決めるルールに左右されることもない。つまり、他の要因に左右されずに情報を発信することができる、「自分たちで自由にコントロールできるメディア」なんです。

SNSとはどんなものか、という説明をする際に、「公園」をイメージすると良い、と言われることがあります。第三者が運営を行う、皆が雑談をしたり、近況を報告しあったりするSNSは、確かに、公園のような場所と言えると思います。それにならって例えてみると、オウンドメディアは自分の「店舗」、あるいは「ショールーム」のようなものだと言えると思います。あなたの店舗ですから、スタイルから看板、壁紙や照明、さらには商品の展示方法や接客の仕方まで自由に決めることができます。SNSのように、運営側が定めたルールもありませんから、好きなように運用できるというわけです。商品のことが深くわかるような店づくりをするというやり方もありますし、ブランドのイメージを高めるようなものにしてもいい。たくさんの人に来てもらえる店にしてもいいですし、一人ひとりとじっくりと話ができる店にしてもいい。

オウンドメディアをつくる際には、この「どんな店をつくるか」という感覚がとても大事になってきます。自由につくることができるために「なんでもいいや」になってはいけませんし、「あれもこれも」と、考えなしにつくってしまってもダメ。どんな目的のために、どんなサイトをつくり、誰にそれを見せるのか。それらのポイントをきちんと定めることが大切です。

オウンドメディアをこれからつくろうという場合、規模の大小は、それほど重要ではありません。ただし、どんなオウンドメディアにするかを考えることはとても大事なことなのです。

[Check]「リスティング広告」とは、Googleなどの検索結果ページに掲載される、検索された言葉と関連性の高い広告のこと。よく検索されるキーワードは高い単価を払わないと表示されません。

[Check]SNSでは投稿した記事がファンのページに表示されるかどうかは運営側が用意したルールによって決まるのが普通。そのため、それに対応した施策を打ったり、広告を利用したりする必要があります。

[Check]「店づくり」の観点で、さまざまなオウンドメディアを覗いてみてください。すると、それぞれが託された狙いが見えてくると思います。その経験は、あなたの会社のオウンドメディアづくりにも役立つでしょう。

[第3段落]戦略とは「目標を定めること」なり

「どんなオウンドメディアにするか」を考えることがとても大事だと言いましたが、そんなこといきなり言われてもよくわからない、という方もいらっしゃるでしょう。

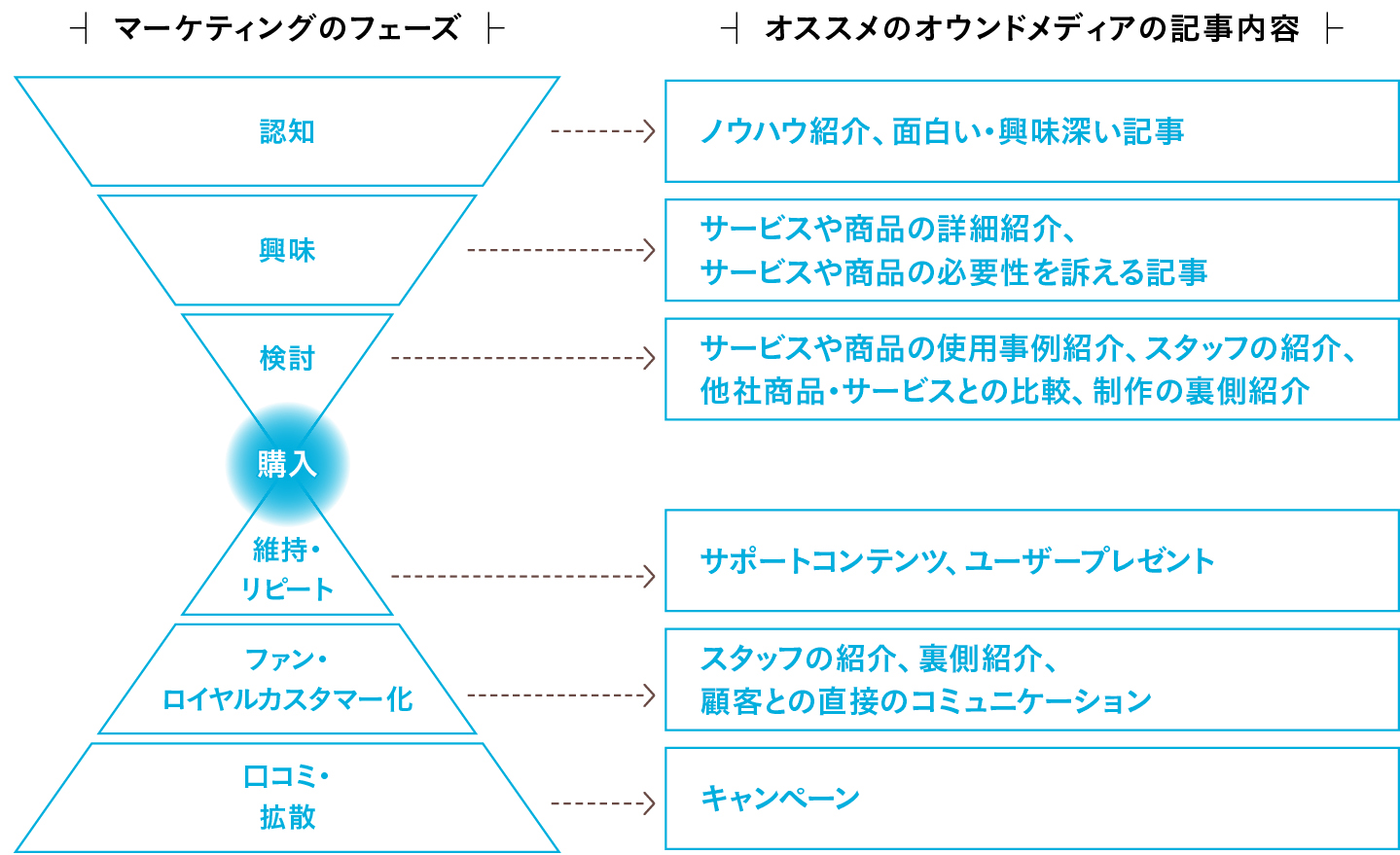

それを考える際に参考になるのが「ファネル」(下図)です。ファネルは、自社のマーケティング活動がどんなフェーズにあるのかを確認し、そのフェーズでどんな施策が必要かを考えるための図です。まずはこれを見て、「なぜオウンドメディアをつくろうと考えているのか」、その目標をはっきりさせましょう。

会社や商品の「認知」を高めたいのか、それとも認知してもらっているお客様に対して「興味」を持ってもらいたいのか。それとも購入を「検討」しているお客様にアプローチをしたいのか。また、すでに購入してくれたお客様に「維持・リピート」してもらう、「ファン」になってもらう、あるいは「口コミ」で評判を振りまいてもらうのかといったところから、目標を定めようというわけです。この点がはっきりすると、実は、オウンドメディアにどんな内容の記事を書くべきか、おおよその方向性が見えてきます。図には幾つか具体的な項目を記しておきましたので参考にしてみてください。

これを見ると、目標が定まっていないと、まったく“ずれた”内容になってしまう、ということがおわかりでしょう。たとえば、すでに名の知れた企業が「認知」に関する記事をたくさんつくっても意味がないですし、商品やサービスをほとんど知られていない企業が「検討」用の記事ばかりを出しても効果は見込めないでしょう。目標を的確に定めること、すなわち「戦略」策定が重要なのです。

ところで、企業のマーケティング戦略は、時期によって大きく変わっていくものですよね。お客様の「認知」が進んだから、今度は「興味」や「検討」に力を入れたいとか、新商品・新サービスが登場したから、あらためて「認知」についての内容を充実させていきたい、といったケースもあるでしょう。そういった場合でも、自由にその内容を変えられるのが、オウンドメディアのいいところです。

また「認知」に関する内容を中心にするけれど、同じページの中に「興味」や「検討」「リピート」に関するコンテンツへのリンク先を用意しておく、というのも一つの作戦として成り立つでしょう。なんといっても、「オウンドメディアは自由にコントロールできる」メディア。会社や商品、サービスの状況に合わせ柔軟に形を変えていいんです。ただ、自由だからこそ「戦略」をしっかりと立てることが大事なんだと覚えておいてください。

ところで、オウンドメディアの話をしていると、「“儲け”につながるのか」という質問をいただくことがあります。これについて答えるならば、「方向さえ間違っていなければ、儲けにつながる」と言えるかと思います。まず何と言ってもSEOの効果で多くの顧客の来訪が期待されますし、それが結果として売り上げにつながることもあるでしょう。

ただし、この「方向さえ」の部分が大事だということは、ここまで読んでいただけた方にはわかっていただけるのではないかと思います。マーケティングのフェーズ、目標と合致した内容のオウンドメディアでなければ、求めた結果を出すことはできません。きちんとした戦略を持ち、それにあったメディアにするということが大切です。

また、オウンドメディアは商品の詳細を説明する営業の代わりにもなったり、採用に役立つこともあります。短期的な「儲け」につながらなくとも、長い期間、会社の「資産」にもなることもあります。そういう意味でのメリットもけっして小さなものではないと思います。

[Check]ファネルをもとに考えてみると、オウンドメディアにどんな内容を載せるべきか、おおよその方向性が見えてきます。まずは自分たちのビジネスがどこに当たるのか、から考えましょう。

[Check]SNSと違い、内容も見た目も多岐にわたるオウンドメディア。しかし、ファネルに当てはめて考えてみると、その方向性は、いくつかのパターンに分けることができます。自分たちにはどれが最適か、考えてください。

[Check]オウンドメディアの戦略にはどんなものがあって、その結果、どんな成果がもたらされているか。本号でもさまざまな事例を紹介しています。そちらもぜひ参照してください。

[第4段落]「プラスアルファ」が客を惹きつける

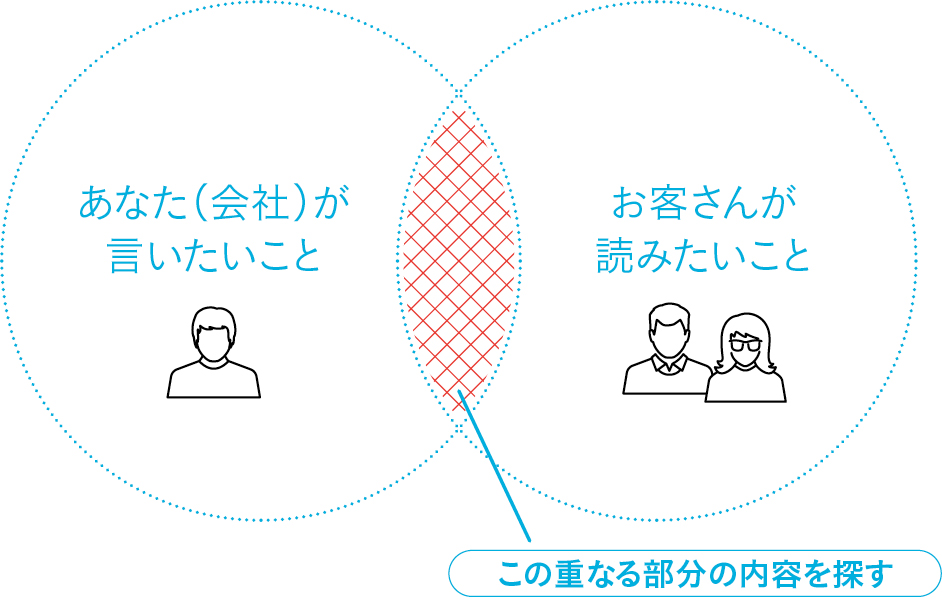

ここまで、オウンドメディアの中身は会社の現状を分析し、狙いをはっきりとさせることで自ずと見えてくる、といったお話をしてきましたが、実際にオウンドメディアを運用していく際には、提供する側の都合ばかりを考えていてはいけません。もう一方の、読み手の視点も検討する必要があるのです。

たとえば、化粧品会社がオウンドメディアを立ち上げるケースを想定してみましょう。自社の化粧品の認知を高めるために、「かわいい女性のファッションやライフスタイルにまつわる記事をどんどん投稿しよう」と考えたとします。これは提供側の視点からすれば、けっして間違ったものとは言えないのですが、その一方で、読み手からすると、「そういったメディアはすでにたくさんあるから別にいらない」といった印象を持たれてしまう。皆さんもユーザーの視点に立ってみれば、よくわかるはずです。

ではどうするか。そこに何かプラスアルファを加えてみようというわけです。たとえば、化粧品に自然素材を使っているなら、そこにフォーカスを当てて、素材の特徴に迫ってみる。あるいは商品にまつわるナチュラルなライフスタイルを紹介する。そうなると、考え方に共感するユーザーに届く可能性が出てきます。

その「プラスアルファ」をどう見つけるか。そこがオウンドメディアのもっとも難しいポイントだということができると思います。会社ごとに、それぞれまったく異なるものですから、一概に「これ」と指示することはできません。しかし逆に言うと「その会社にしかないもの」を見せればいい、ということが言えると思います。

会社が言いたいことと読者が読みたいこと、その二つの重なる部分を探してオウンドメディアのネタを考える。

たとえば私の知っている、印刷店の河内屋さん(P066)は、“他にない特別な技術”を記事にして好評を得ています。私が属するナイルも、“得意とする”SEOについての内容を「SEO HACKS」というオウンドメディアとしてまとめ、多くの方に読んでいただいています。

その会社にしかない技術や知恵、経験、さらには社員が自信を持って話せること、そういうものをプラスアルファとして記事に織り込むと内容に深みが出ますし、初めての人が読んでも、「なるほど」と共感できるものになるんです。この話をすると「うちの会社にはそんなものないよ」と応える方が多くいらっしゃいます。いや、そんなことはないんです。外の人から見たら面白い、知りたい、ということは実はたくさん埋もれています。一度客観的な視点から会社を見つめ直してみるといいと思います。場合によっては、「外部の目」を導入して、それを探してみてもいいのではないでしょうか。

[Check]他のサイトが「どんなニーズに応えられていないか」という視点から分析してみましょう。ユーザーが実際に必要としている内容が世の中になければ、それこそが自社のメディアの強みになるかもしれません。

[Check]社内では「当たり前のこと」「外に出すのは恥ずかしい」と思われていることが、外部の人にとっては驚きや共感の対象になるケースはとても多いのです。宝物は実は社内のあちらこちらに埋もれています。

[第5段落]成功のためのラストピースは「愛」

実際にオウンドメディアを運用する段階になると、いろいろと大変なことが出てきます。そもそも自社のユーザーを理解して、記事をつくることすら大変ですし、それらの中身一つひとつにこだわりを持ち、継続的な取り組みを行い、時には周囲の人間を説得してでも更新を続けていくのは、並大抵のことではありません。

そんな、オウンドメディアを運用する会社が必ずぶつかる壁を乗り越えるために必要なもの、それは「愛」です。いきなりこんなことを言うとちょっと恥ずかしい感じもしますが(笑)、成功しているオウンドメディアでは、必ずと言っていいほど商品やサービス、さらには会社に対する強い愛情を持った人が運用に携わっています。彼らは、「自分達の商品やサービスのよいところををより多くの人に理解してもらいたい」とか、「会社の考え方、哲学で社会に貢献していきたい」といった気持ちでオウンドメディアに携わっています。

- 教えてくれたのは…實川節朗

- ナイル(株) Webコンサルティング事業部 ユニットマネージャー http://nyle.co.jp/。東京大学卒。コンテンツマーケティングとSEOを得意領域とし、小手先の流行を追うのではなく、資産として長く残るサイトづくりを支援している。