中小企業がWatsonでマーケティングする方法

ワトソンはほぼすべての業務・業種に対応できる

IBMのワトソン(Watson)がボブ・ディランや渡辺謙、Pepperらと対話するコマーシャルを見て、“近未来”を感じた人も多いのではないだろうか。一方で、実際にワトソンがどのような仕組みになっていて、ビジネスの現場でどのように活用できるのかを理解している人は多くないだろう。

まず、一番多い誤解のひとつが、IBMのAI=ワトソンという認識。しかし、ワトソンはIBMが提供するコグニティブシステムのブランド名の1つであり、他にもさまざまなAI技術があるということを覚えておきたい。IBMのワトソン事業部 事業企画推進部長の林克郎氏は言う。

「ワトソンは発表当初、AIという言葉を使わずにコグニティブ・コンピューティングという言葉を使っていました。現在ではAIという言葉が広まったことで、『Artificial Intelligence(人工知能)』ではなく『Augmented Intelligence(知能を拡張するもの)』と定義して使っています。つまり、人、特にプロフェッショナルの方々を支援するツールという位置づけです」

ワトソンには音声認識や画像認識など、さまざまな技術やサービスが含まれているが、そのなかの特にコアな技術が自然言語、つまり人の話し言葉を理解して回答するQ&Aだ。

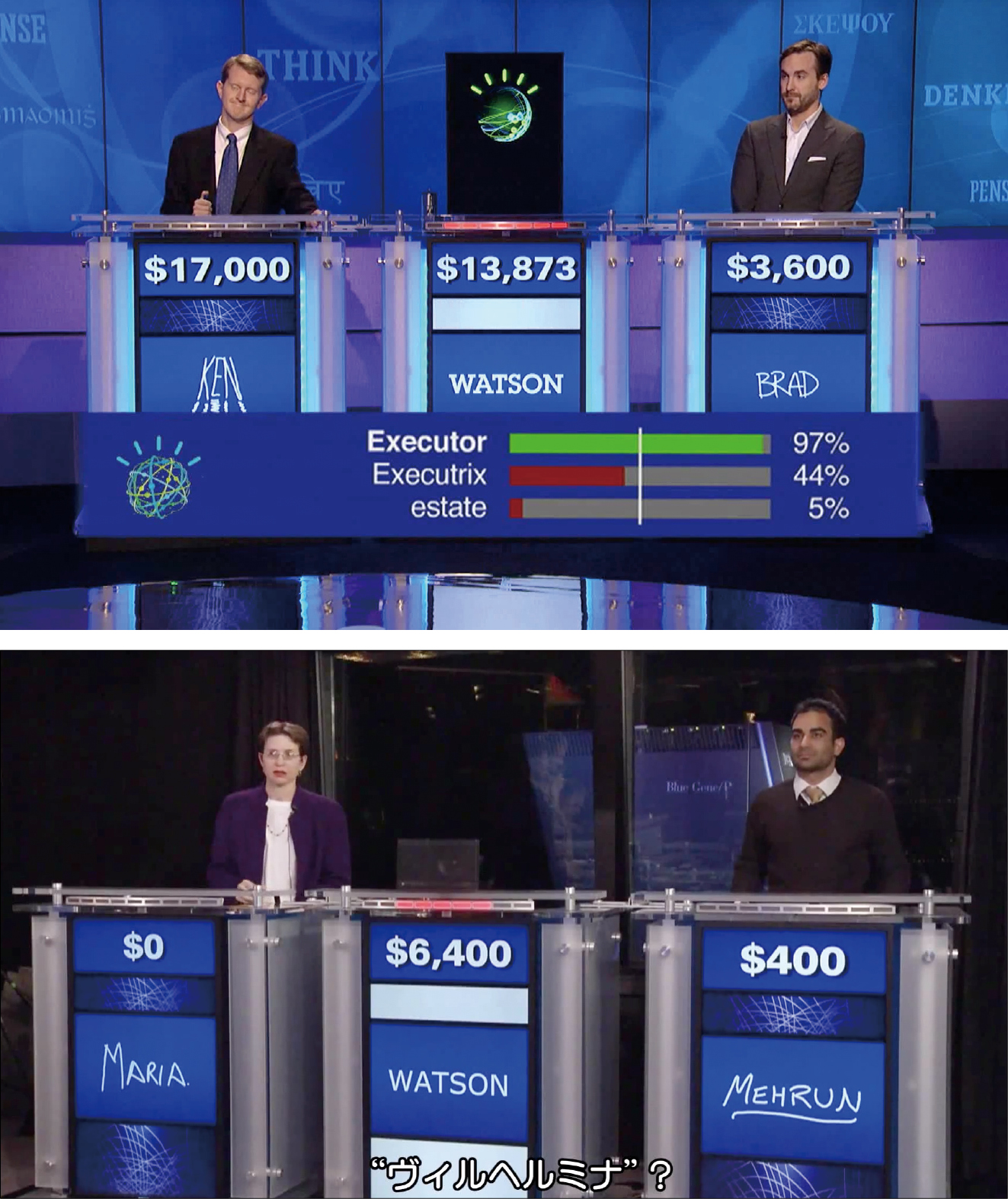

その仕組みを簡単に説明すると、まずワトソンに知識となるデータを覚えさせて、次にそれらのデータに「アノテーション」と呼ばれるタグ付けを行う。すると、質問に対して必要なデータをとってきて回答し、もし間違えていた場合には指摘することで、ワトソンがそれを学習していく。さらに、ワトソンの大きな特徴のひとつに、「確信度」がある。これは「ワトソンの自信」を表示するもので、ワトソンに質問を投げかけると、確信度の高い答えを5つ表示するといった具合に使われている。いずれにせよ大事なのは、ワトソンにどんなデータを覚えさせるかということだ。

「私たちはデータを3層のピラミッドに分けて考えています。一番底にあるのがパブリックデータで、誰もがアクセスできる情報。その上にあるのが医療や金融など、業界・業種が持っている情報、そして一番上にあるのが、各企業が固有で持っているデータ。そのなかでも特にIBMは業界固有のデータに強みを持っているので、現在は業界に特化した使い方をワトソンで提案していますが、実際にはワトソンはほとんどすべての業界で、営業や人事、総務など、ほぼあらゆる業務に適用することができます」

ワトソンの強みは「顧客接点変革」「発見」「意思決定支援」

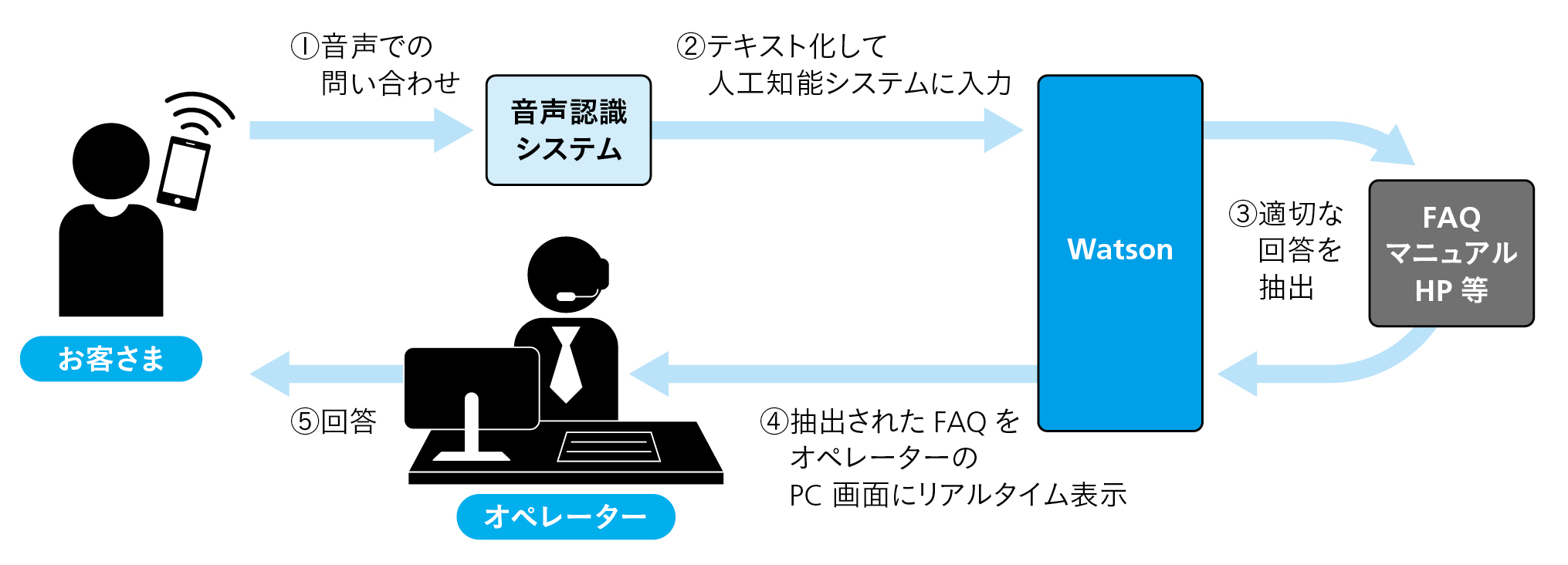

ワトソンの利用方法は大きく3つ。1つ目は「Engagement(顧客接点変革)」だ。すでにワトソンが導入されているみずほ銀行のコールセンターでは、電話による問い合わせをワトソンがリアルタイムでモニタにテキスト変換して表示。お客様の質問が終わった瞬間に、問い合わせ内容に相応しい上位5つの回答が表示され、それをオペレーターが選んで回答する仕組みになっている。

2つ目が「Discovery(探索・発見)」。昨年夏、東京大学医科学研究所がワトソンを使ったがん診断によって、女性患者の白血病タイプを判別。回復に寄与するという出来事があった。これは膨大な医療知識を学習したワトソンが、診断の困難な病状を「発見」した例だ。

そして3つ目が「Decision(意思決定支援)」。例えば保険会社であれば、支払いの申請があった際に、約款や契約書の内容を学習したワトソンが、保険を出すか出さないかの判断を支援するというもの。ワトソンを利用することで、保険支払いの可否を契約内容や約款から迅速に判断することができる。

ワトソンのもうひとつの特長として、必ず回答するときに根拠を提示することが挙げられる。回答と根拠を人が確認することで、誤った判断を防ぐことが出来るわけだ。

アメリカの人気クイズ番組『ジョパディ!』にチャレンジしている「ワトソン」。ワトソンの名を一躍有名にした。時にユーモアなども交えた質問に、ワトソンが回答の候補を複数ピックアップして、「確信度」の高いものを答えていることがわかる

ワトソンは無料から利用可能

では、実際にワトソンをビジネスの現場で利用する場合はどのような体制が必要で、どれくらいの費用がかかるのだろうか。

ワトソンはその知名度の高さから「高額に違いない」という認識を持っている人も多いだろう。だが、実はワトソンの利用料そのものは従量制と定額制が用意されており、無料から始めることも可能。ワトソンの利用にあたってはもちろんIBMに直接依頼・相談することも可能だが、IBMのサポートを受けてシステムを構築するとなると、かなりの費用がかかることになるので、大企業以外はあまり現実的ではないだろう。

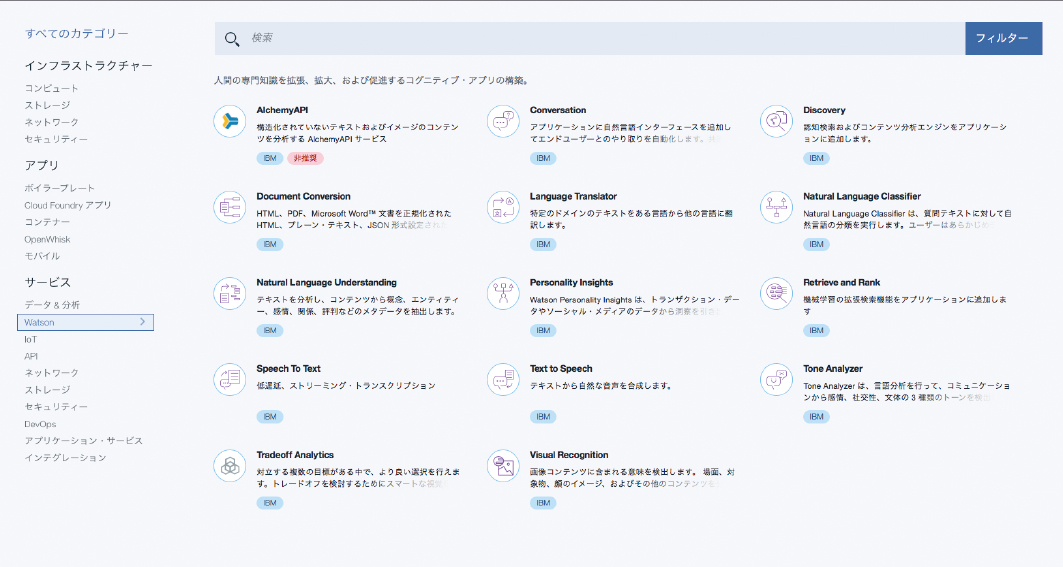

中小企業がワトソンを活用する際に、一番現実的と思われるのが、API(外部から利用できる機能)の活用だ。現在、ワトソンのさまざまなサービスはAPIとして公開されており、活用するために必要な特別に高いスキルを持ち合わせていないくても利用することができる。そのほかに、IBMと日本において提携を結んでいるソフトバンクをはじめ、パートナー会社に相談する方法もある。

そして何より大事なのが、ワトソンを「何に利用するか?」になってくる。ワトソン導入のコツを、林氏はこう説明する。

「ワトソンを導入する際に大事なのが、何をやりたいかを具体的に考えることです。例えば、『お客様のカスタマーサポートに使いたい』というようなものでも、もっと具体的に、『商品購入の際の支払いと発送に関する問い合わせチャットに使いたい』のように決める必要があります。そして活用したい内容にあわせたデータも用意する必要があります」

用意するデータとしてイメージしやすいのが、FAQだ。想定される問い合わせ内容と回答をデータとして用意しておけば、ワトソンに覚えさせて、チャットボットとして利用することができるだろう。導入前の段階には、実戦を想定してワトソンへ質問を繰り返して、誤った答えをしたときには、正しい答えを学習させて、正解率を上げていく期間が必要になる。

採用にワトソンを使用する例もある。技術者の派遣業務を行うフォーラムエンジニアリングでは、人材マッチングとしてワトソンを利用。これまでマッチング成立に6回ほど必要だったものが1回で決まるようになったケースもあるなど、技術者と企業のマッチング率に大きく向上しているという。

2018年末までに10億人の利用を目指す

「利用料が高いに違いない」「難しすぎて使いこなせないに違いない」という先入観を持ちやすいが、実際には十分、中小企業でも利用できそうなワトソン。IBMも利用の裾野を広げることを視野に入れている。

「IBMは、2018年末までに10億人がワトソンを利用する世界にしたいというビジョンを持っています。昨今、AIによって人の仕事が奪われるということが言われていますが、IBMはそんなことは当然、考えていません。AIはあくまで人やビジネスを支援するツールなんです」(林氏)

現在、ワトソンを導入している企業は国内で200社以上。この他にもさまざまなデベロッパーがIBM Bluemixから無料トライアルのWatson APIを利用しているようだ。そのため世界規模で見れば、10億という数字は十分、射程圏内だ。そして今後、ワトソンは大きく2つの方向性を重視して機能を充実させていくという。

「ひとつは人間がどう考えているかを理解する技術が向上していくと思います。現在は同じ回答であれば、トーンや言い回しも同じですが、それが相手の性格や感情の喜怒哀楽によって、同じ答えでも返し方が変わってくるでしょう。そしてもうひとつは現在の強みであるQ&Aのような分野をさらに強くしていくという方向性です」

『Artificial Intelligence』(人工知能)から『Augmented Intelligence』(拡張知能)へ、ワトソンの進化は今も続いている。

IBMのクラウドサービス「Bluemix」。ここにワトソンを含むさまざまなアプリケーションが用意されている

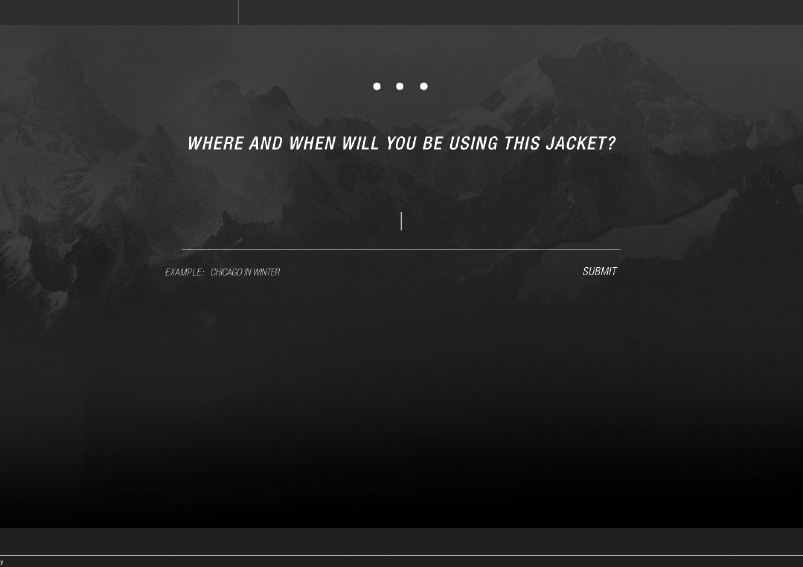

人気アウトドアブランド『ザ・ノース・フェイス』の英語版サイトでも活用されているワトソン。例えば「春のハイキング(Hiking in Spring)」と入力すると、「男性用? 女性用?」「雨は降る?」などと質問を返し、ぴったりのジャケットをレコメンドしてくれる