拡散の秘訣は導きたい結果からの逆算

重要なのは“戦略”と“出口”

オウンドメディアを始めてはみたが、PV(Webページのアクセス数)がなかなか増えず、成果に結びつかない…。ここ1~2年、メディアの新規立ち上げ以上にそうした悩みを抱えるクライアントからの相談が増えてきている。

オウンドメディア運営をしているからには、まずは読まれないと話にならない。そのためには、コンテンツの拡散が必須だ。何が目的でどんなターゲットにどんなコンテンツを提供するのかという“戦略”と、そのターゲットはどこにいて、どうすれば狙うアクションを起こしてもらえるのかという“出口”を考えることが非常に重要になる。

まず戦略を立てるためには、オウンドメディアで解決したいビジネス課題とそのために到達すべき指標(KPI)を明確にすることが必要になる。そして出口の設定には、自社の商品やサービスを利用するユーザーは誰なのかを明確にするためにペルソナを考え、そうした人たちがいる場所にアクセスするチャネルを見つけることが必要だ。その設計ができていないと、なぜ成果に結びつかないのかという検証や改善もできないままになってしまう。

そして、施策を講じても、急に絶大な効果が出るというものではない。ある程度の流入を得られるようになるまで半年~1年程度はかかると見込んだ方がいいだろう。オウンドメディアとは、会社の看板を背負って走り続ける気概と「一生続ける」くらいの覚悟が必要なものだ。成功には一定の時間と労力を要するが、うまく活用できると、大きな成果が期待できる。

ここでは、弊社サムライト(株)が支援する世界最大の総合人材サービス企業、アデコ(株)のビジネスパーソン向けのメディア「Career Supli」の事例とともに、オウンドメディアのコンテンツを拡散させるポイントを紹介しよう。

世界最大の総合人材サービス企業、アデコによるオウンドメディア。転職エージェント事業のブランド認知と会員獲得を目指し、転職希望者だけでなく転職潜在層を含めたビジネスパーソンが集まるビジネスマン向け情報サイトとして、昨年スタートした。初年度は拡散力のある記事を多く公開し、ユーザー数や認知の拡大に努めた。2年目の現在は、転職に関する記事も織り交ぜ、徐々にサービスサイトへの送客を増やすフェーズに入っている

ユーザーの検索ニーズからコンテンツ企画を導く

ユーザーに検索されそうなキーワード、保存されるテーマを見つける

オウンドメディアのコンテンツ拡散を考える上で、検索エンジン対策(SEO対策)は欠かせない。この場合も、自社のコンテンツがどんなキーワードで検索されたときにヒットさせたいかという出口から順番に考えていく。最初にやるのは、ターゲットとなるユーザーが何を求めているのかを徹底的に分析し、ペルソナを作ること。次に、設定したペルソナのニーズを考え、そのニーズに紐づくキーワードを選定する。このときによく用いるのが「Googleキーワードプランナー」 。一定量のニーズがあるキーワードは、検索ボリュームも大きくなり、他サイトでも対策に注力するため競合性が高くなる。そうするとコンテンツが上位表示されるまで時間が掛かる、もしくはいつまで経っても上位表示されない可能性も出てくる。そのため、ボリュームは小さくても競合性が低く、ペルソナのニーズに沿ったキーワードを狙いにいくこともある。

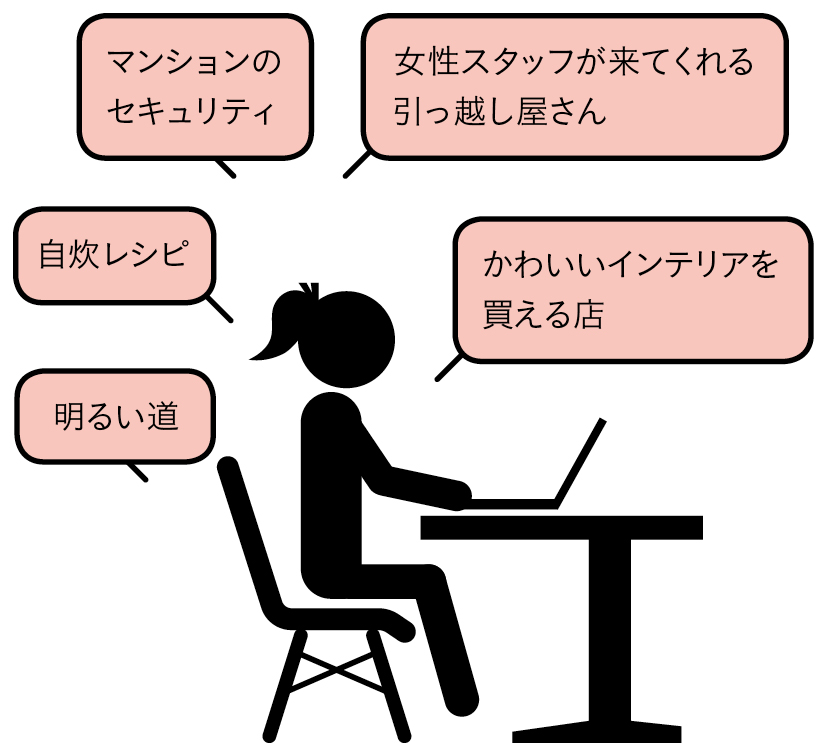

ペルソナがどんなマインドで情報を探すのかを想像し、マインドマップを作成してみよう。たとえば初めて一人暮らしをしようとしている女性をターゲットとした場合、「地名+賃貸」だけでは大手競合サイトよりも検索上位に表示するのはなかなか難しい。他にどのようなキーワードを検索するかというのを、ペルソナの気持ちになって考えてみよう

また、キーワードの共起語も一緒に盛り込んでいくことで、キーワードに関連する情報を網羅的に入れることがポイントになる。検索エンジンのアルゴリズムで、ユーザーにとって有益な情報かというのが一つの基準になっているためだ。

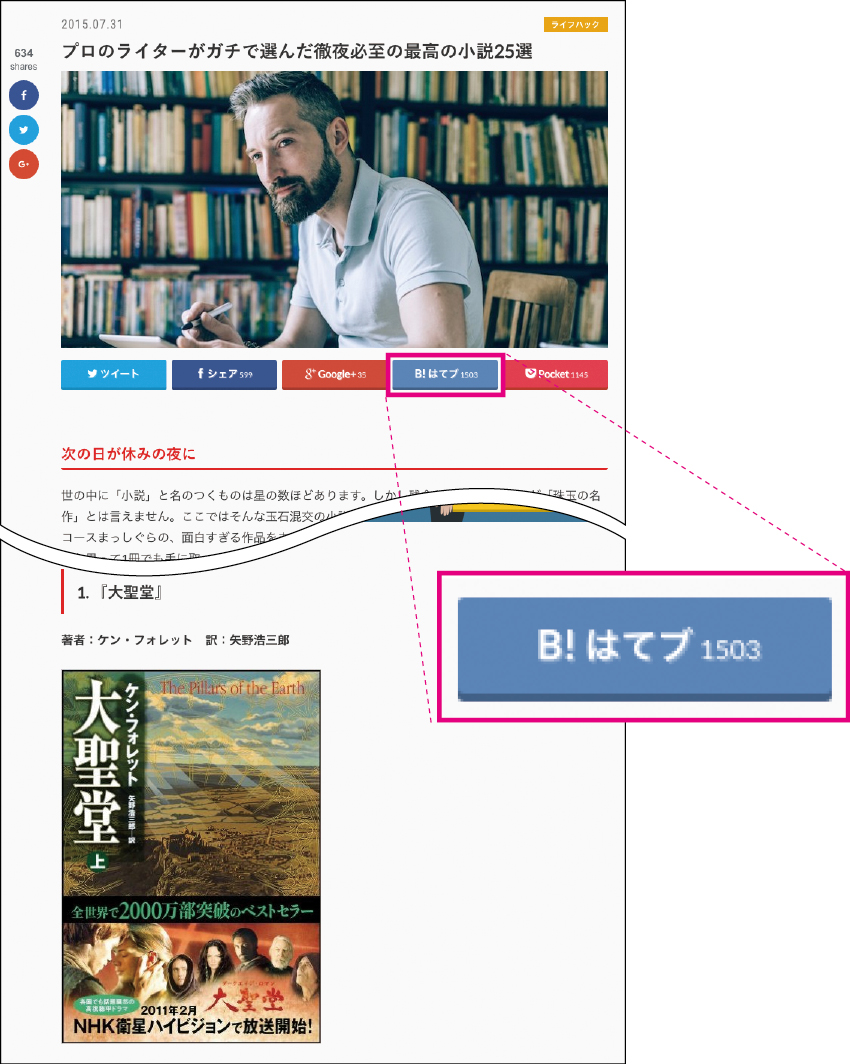

さらに、SEO対策としては被リンクの獲得も有効だ。ただ、人工的に被リンクを増やす施策はGoogleのペンギンアップデートにより非常にリスクが高い。ナチュラルリンクを獲得するために弊社で実施している施策の例に、はてなブックマークでブックマークの獲得を狙うことがある。その秘訣は、「一度読んだけれどいつか読み返したい」「いまは読む時間がないけれどあとで読みたい」と思われる内容にすることだ。Career Supliでは、プロのライターたちが選んだ小説25選がそれを意識したもので、実際に1,500件以上ブックマークされている(2016年7月末時点)。

Career Supli「プロのライターがガチで選んだ 徹夜必至の最高の小説25選」

タイトル通り、ライターによるおすすめ小説を紹介したコンテンツ。こうした有益なまとめ情報は、保存しようという気持ちにさせやすい。ビジネス書やコミックでも同様のコンテンツを制作したが、小説のブックマーク数がもっとも多かった

SNSで人に言いたくなる気持ちを刺激する

ターゲットのいる場所に拡散しやすいコンテンツを置く

コンテンツを拡散させたいと考えたとき、SNSの活用は必須だ。どのSNSを利用するかは、ターゲットにあわせて変わってくる。たとえば若いユーザーがターゲットならTwitter、大人の場合はFacebook、ビジネスマンへ訴求したいのであればNewsPicksのようなビジネス特化型SNSなど、いかにしてターゲットが多くいる場所に情報を拡散させるのかということから考えていく。

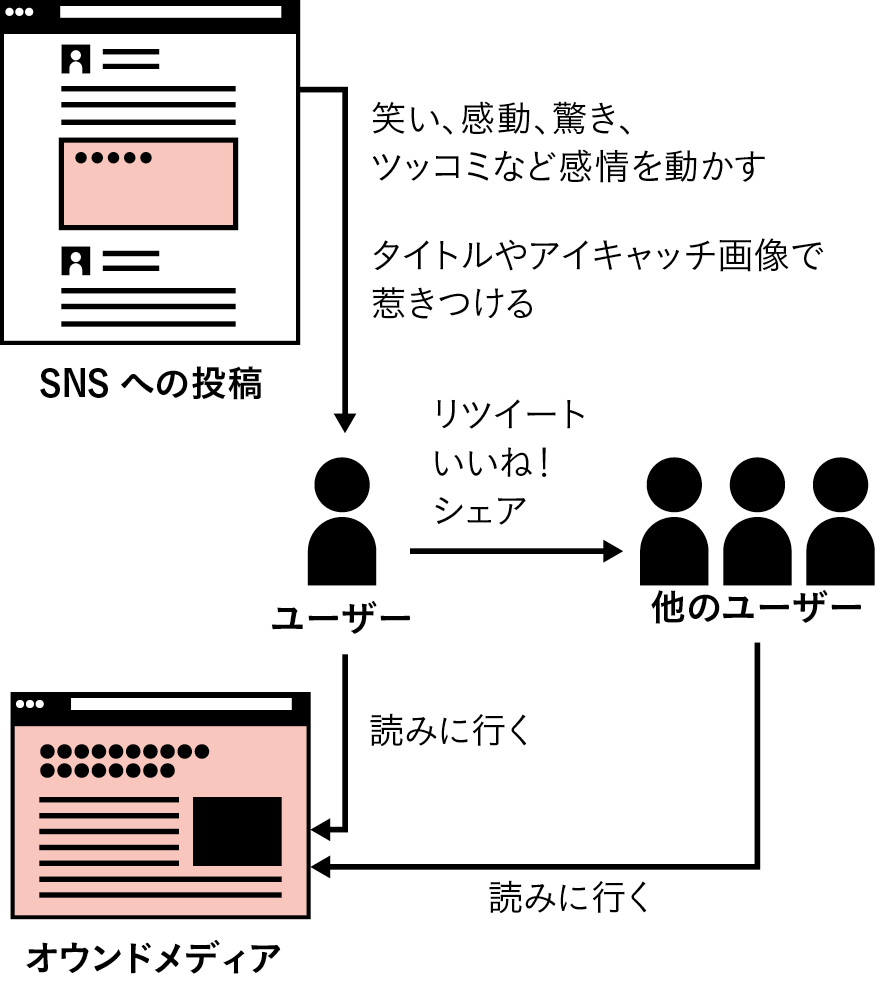

FacebookやTwitterでは、リツイートやシェアなどによってユーザーから他のユーザーへと拡散される可能性があるが、どうすればそうした行動を取ってくれるのだろうか。一般的に、笑い・感動・ツッコミなどユーザーの感情を動かすものがリアクションされやすいと言われている。また、タイムライン上で興味を惹くタイトル付けやアイキャッチ画像の設定も有効だ。複数パターンを試して効果の出やすい傾向を検証すると、より精度を高められる。

SNSでは、笑い・感動・ツッコミなどユーザーの感情を動かすものが、拡散されるリツイートやシェアなどのアクションに繋がりやすいと言われている。特に、タイトルとアイキャッチには工夫を凝らしたい。ただし、ユーザーを惹きつけるために誇張したタイトルを付け、結果的にユーザーの期待するコンテンツと乖離が発生し、実際にアクセスしたときにマイナスの印象をもたれることには注意したい。きちんと、内容にふさわしいタイトル付けをするようにしておこう

また、SNS広告も低価格から始められるのでオススメだ。Facebookでは年齢性別などのプロフィールや興味関心、Twitterでは特定のユーザーのフォロワー、特定のキーワードをつぶやいた人など、セグメントしてターゲットに効率良く届けられる。こちらもとりあえずは出稿してみて反応を検証し、効果の高い所に予算を集中させるようにするのがいい。なお、Facebookでは同一のクリエイティブの価値は3日で効果が落ちると言われているので、数日ごとに広告の内容を差し替えて配信したい。

Career Supli「炭水化物は夜に食べたほうが太らない!『シリコン・バレー式 自分を変える最強の食事』に注目!」

全米でベストセラーになったというダイエット本の紹介記事。一般的に炭水化物は夜にとると太りやすいと思われてきたが、タイトルでその逆を説くことで意外性を全面に押し出し、ユーザーに驚きや人にも伝えるというアクションを誘発した。アイキャッチとして表示される写真も、シリコンバレーにあるGoogle本社の写真を使うことで、興味を惹きやすくしている

影響力の強い人物=インフルエンサーに取材をする

話題の人と話題になる時期をみつける

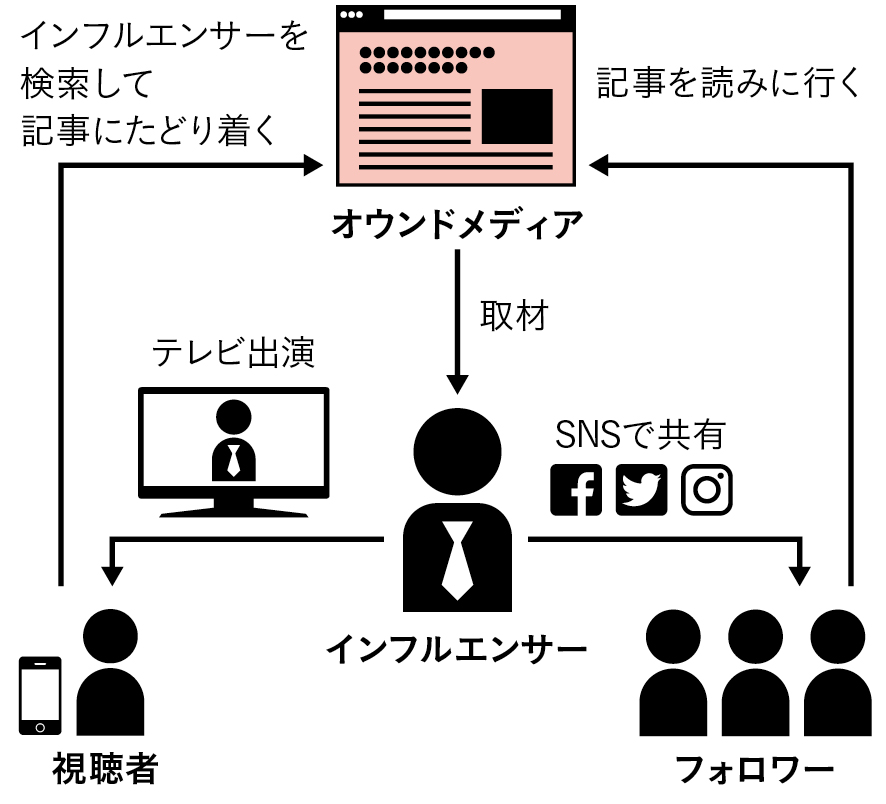

SNSで拡散されやすい笑いや感動などの感情を湧き起こすコンテンツをつくり続けるのは、実際なかなか難しい。そんな時には、ユーザーが興味を持つ人や話題は何かという視点で考えてみよう。ユーザーにとって影響力のある人物=インフルエンサーに取材をするのは、拡散を狙うのに有効だ。記事公開の際には、取材対象者(インタビューイ)に自身のソーシャルアカウントでシェアしていただくようにお願いすることで、その人のフォロワーに届くというわけだ。

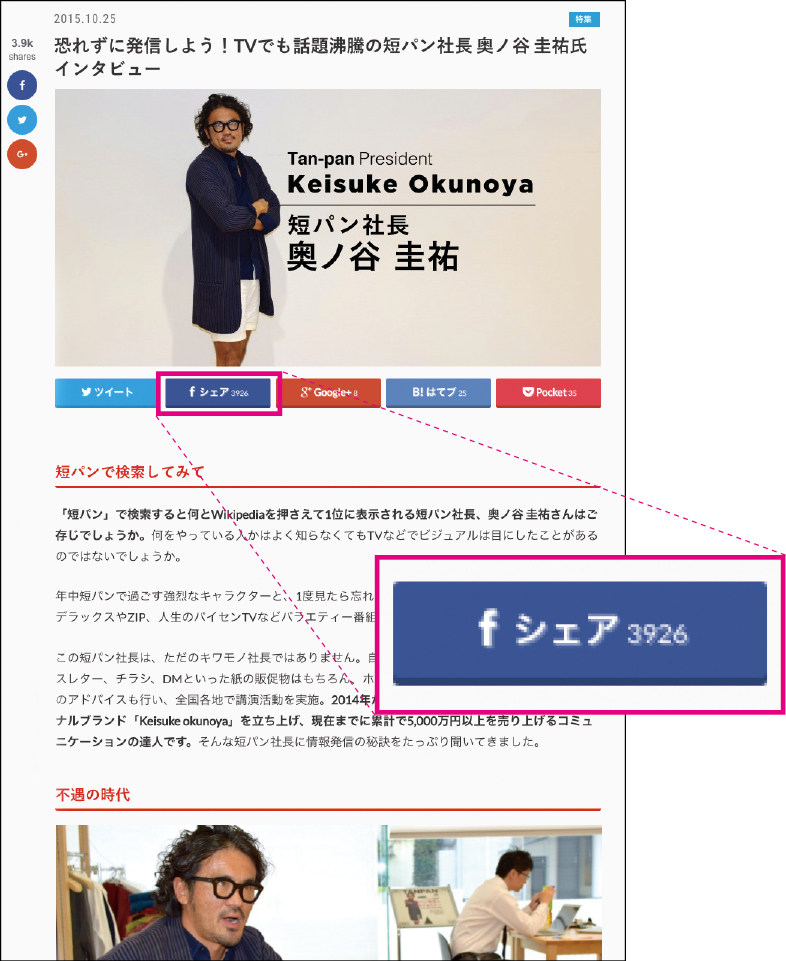

それに加えて、テレビなど他のメディアへの露出が多い人物だと、記事公開後の検索流入も期待できる。Career Supliの事例では、短パン社長こと奥ノ谷圭祐氏の記事が多くのアクセスを集めている。ご本人が影響力のある人物だというのは当然のこと、テレビ出演のたびにアクセスが増えていくのだ。

選定するインフルエンサーによってアサインに発生する費用が異なるが、 インフルエンサーのメリットも合わせて考えるということが大切になる。

オウンドメディアが扱うテーマやペルソナが利用するSNSと相性の良いインフルエンサーを取材したコンテンツは、公開時にインフルエンサー自身が拡散してくれる可能性があるのはもちろん、その人が他の媒体で取りあげられるごとに検索流入が期待でき、継続的にアクセスを集めてくれる可能性が高まる

弊社では仕事柄、そうした情報にも24時間365日アンテナをはっている。話題になるであろう情報の見つけ方の一つとして、テレビ情報雑誌は常に読むようにしたい。人気情報番組で2週間後にどのような特集が組まれるのか、ゲストは誰なのかなどをチェックし、前もってその話題に関係するコンテンツを制作・公開しておく。そうすることで、放送されたタイミングで検索流入に繋げることができる。海外のセレブ雑誌などからも、次にブームになりそうなネタは見つけやすい。

普段何気なく接しているSNSやニュース、コンビニや書店の棚がヒントになるかもしれない。常にペルソナの視点から情報を探す習慣をつけるようにしよう。

Career Supli「恐れずに発信しよう! TVでも話題沸騰の短パン社長 奥ノ谷 圭祐氏 インタビュー」

アパレル会社の社長、奥ノ谷圭祐氏への取材コンテンツ。1年中短パン姿ということで話題になった奥ノ谷社長に対して、仕事論やコミュニケーション、PRについて語ってもらった。この記事をご本人が気に入ってくださり大きく拡散してくれたほか、その後もテレビや雑誌に出演するたびに検索流入でシェアが増え続けている。Facebookでのシェア数は4,000件近い(2016年7月末時点)

SEO・SNS以外の情報拡散の場にも備えておく

キュレーションメディアとRSSリーダーも視野に

コンテンツ拡散の方法として、SEOとSNS以外に注目しておきたいのがキュレーションメディアだ。直接コンテンツを配信する1次メディアではなく、複数のメディアのコンテンツからセレクトして紹介していく2次メディアとなる。スマホアプリも配布されていて、通勤中などの隙間時間にもチェックしやすい。こうしたサービスを利用して効率的に質の高い情報を得ているユーザーは多い。

そのため、昨年3月のCareer Supli公開初日には、経済情報に特化したキュレーションメディア「NewsPicks」で高い影響力を持つ有力ピッカー(ニュースをピックアップし、コメントや共有をする人)にピック(取り上げられる)されることを目的としたコンテンツを公開した。もっとも高い影響力を持つピッカーの堀江貴文氏が当時出版した書籍に関する記事だ。そうしたところ、狙い通り有力ピッカーの方にピックされ、サイトの公開初日からサーバがダウンしそうになるほどの反響を得ることに成功した。

NewsPicks(上)

SmartNews(中)

Feedly(下)

「NewsPicks」は経済情報に特化していて、ユーザーが興味のある記事をピックアップしてコメントを付け、共有するサービス。「SmartNews」は幅広くニュース全般を扱い、ネット上で注目されている記事を独自のエンジンで収集して掲載している。「Feedly」はRSSで、自身で登録したサイトの更新情報を取得できるサービス

キュレーションメディアでは、必ずこうすれば掲載されるという方法はないが、そこを出口に記事をつくるチャレンジをしても損はない。SNS上の反応など独自の指標で話題の記事を拾い上げるニュースキュレーションメディア「SmartNews」に掲載されるには、圏外でも読むことができるスマートフォーマットという仕様に対応しておく必要がある。対応するのはそう難しいことではない。いつ自社のコンテンツが掲載されることになるかわからないし、掲載されれば反響は大きい。掲載対象となる準備をしておくに越したことはない。

また、バズの起点となる情報感度の高い人は「Feedly」などのRSSリーダーを活用するケースも多い。更新情報を配信するRSSにも対応しておこう。

Career Supli「仕事で成功したければ頭の中にホリエモンを同居させよう!」

NewsPicksでバズを起こすために、有力なピッカーは誰か? どうすればコメントをもらえるか? という部分から考えた。ピッカーの中でも影響力の大きいホリエモンこと堀江貴文氏をターゲットに、Career Supliのローンチ初日に公開。有力ピッカーにピックされ、600件のピックを集めた

複合的な施策を打ち、PDCAサイクルを回し続ける

改善を繰り返してさらに効果を生むメディアへ

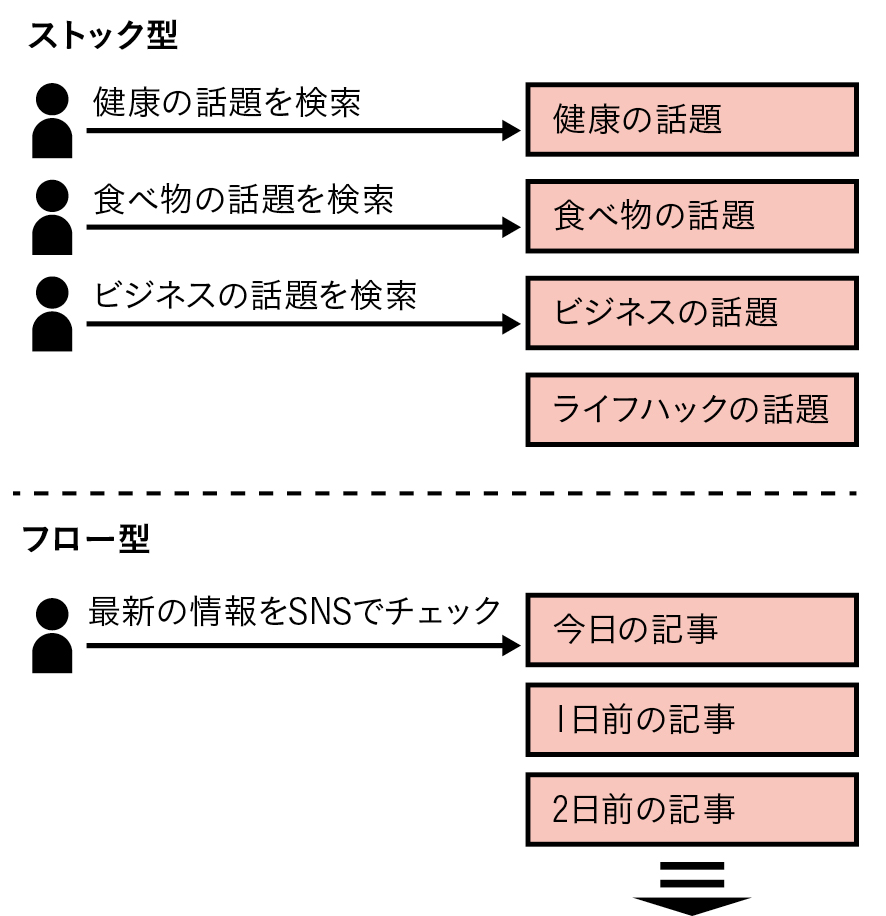

Career Supliでは、中長期的に流入を狙う「ストック型」のSEO、瞬発力のある「フロー型」のSNS・キュレーションメディアのように、異なる拡散の手段を複合的に活用してきた。しかし、オウンドメディアの目的は、あくまでマーケティングゴールを達成することであり、拡散はあくまでもその手段の一つである。よって、一つひとつのコンテンツにしっかりと役割を持たせ、拡散させるためのコンテンツ、KPIを達成させるためのコンテンツといったように、複合的に設計していく必要がある。

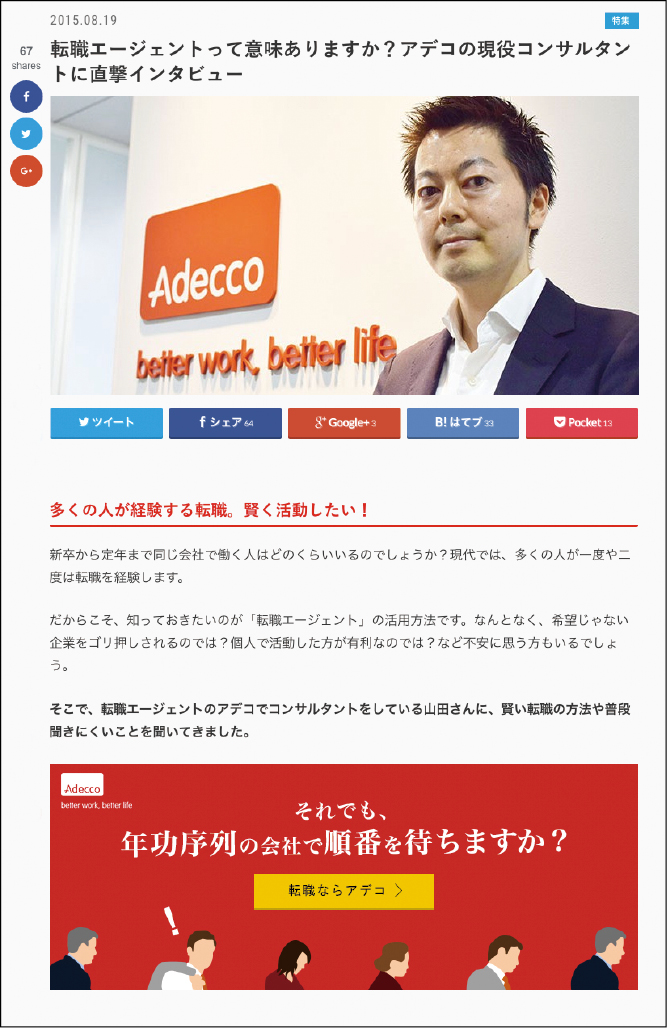

現在Career Supliでは、オウンドメディア経由のランディングページへのアクセス数を重要KPIと位置付け、各ページに該当ページへのバナーを設置している。実際に一番KPIの高いコンテンツは、これまで紹介してきた話題性の高い拡散させる記事ではなく、社内のコンサルタントインタビューだ。

コンテンツを蓄積し、SEO対策で継続的に人を呼ぶ「ストック型」。一方、タイムラインに次々と最新の情報が流れてくるSNSは「フロー型」。両方の視点から集客できるコンテンツづくりを心がけるのが望ましい

オウンドメディアの担当者は、コンテンツの中身に目がいきがちだが、目的はあくまでも自社の製品やサービスの訴求だ。よって、マーケティング担当者は、データドリブン(データ志向・データ重視)でも考える必要がある。アクセス解析ツールでは、PVやUU(サイトの訪問者数)、滞在時間、流入元などの基礎的なデータは恒常的に観察するようにしよう。拡散やKPIの達成に繋がったコンテンツの傾向がわかれば、次のコンテンツづくりに活かすことができる。逆に期待するほど成果が上がらなかったコンテンツも、成果に繋がりにくいという結果を得られたことになるし、分析結果から得られたデータを元に改善することで、ゼロから新たなコンテンツを作成するよりも低コストで、新たな反応を試すこともできる。

そのコンテンツが誰に対してどこで届き、何を果たすのか常に出口から考え、PDCAサイクルを回し続けていけば、オウンドメディアの効果はおのずと伸びていくはずだ。

Career Supli「転職エージェントって意味ありますか? アデコの現役コンサルタントに直撃インタビュー」

シェア数はそれほど多くはないものの、Career Supliのペルソナである転職を考えるユーザーが知りたいこと、不安に思っているであろうことを丁寧に聞いていくこのインタビュー記事が成果に繋がっている。広告色が強すぎないように、第三者的な立場で書かれている

- 教えてくれたのは…阿部友哉

- サムライト(株)コンサルティング本部 部長。オウンドメディア、ネイティブアドの戦略設計、運用を行うチームを率いる。企業の課題を深堀し二人三脚で支援を行い、これまで100社以上のコンテンツマーケティングの支援を行う。http://somewrite.com/