ディレクションの現場における「正しいフィードバック」の実践テクニック

ディレクションの現場で行われるさまざまなフィードバックは、伝え方次第で批判や否定に受け取られることがあります。その注意点について、キャリアアドバイザーとして求職者をサポートするマイナビワークスの担当者に話を聞きました。

相手が気軽に意見を言える

環境づくりが基本

フィードバックとは、目標を達成するための行動やその結果について、評価すべき点と直すべき点を指摘することです。

クライアントワークであれば、制作したデザインなどに対するクライアントからのフィードバックをデザイナーに伝え、ブラッシュアップを行う場面が多くありますよね。業種は異なりますが、キャリアアドバイザーの立場でこれにあたるのが、求職者に対するフィードバックです。

求職者と企業の橋渡し役であるキャリアアドバイザーの仕事には、求職者との面談やポートフォリオ作成の支援、面接対策、企業との条件面の調整などが含まれます。具体的には、書類選考や面接を経て企業から受けたフィードバックを求職者に伝えたり、私の場合はWebディレクターやWebデザイナーの転職を専門としているので、ポートフォリオに対してアドバイスしたりするなど、フィードバックの場面は多くあります。

求職者とのコミュニケーションは、初回の面談を対面で行う場合を除き、メールやチャットによるテキストでのやり取りが中心です。特にチャットは相手が気軽に相談しやすく、タイムリーにレスポンスできるので、フィードバックする時にもよく利用しています。

ただ、テキストでのやり取りは双方の表情や口調が伝わらない分、言葉が与えるインパクトが大きいため十分に配慮することが求められます。言葉の選び方や伝え方の順番などは細心の注意を払うポイントでもあります。

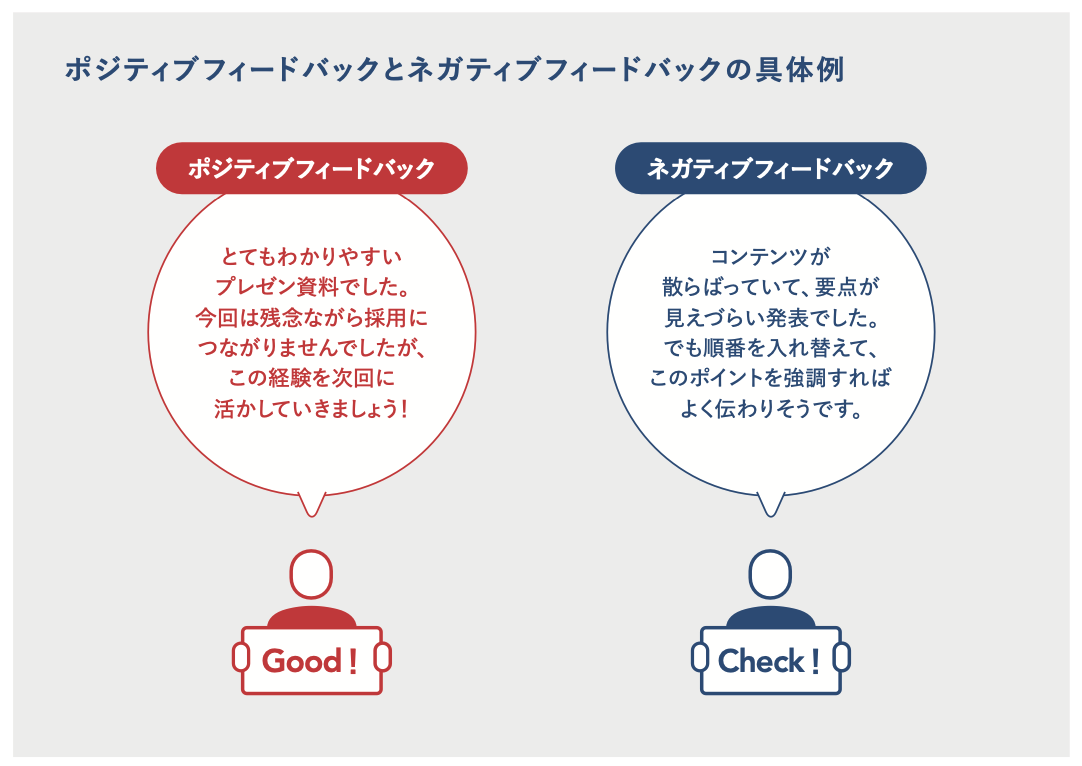

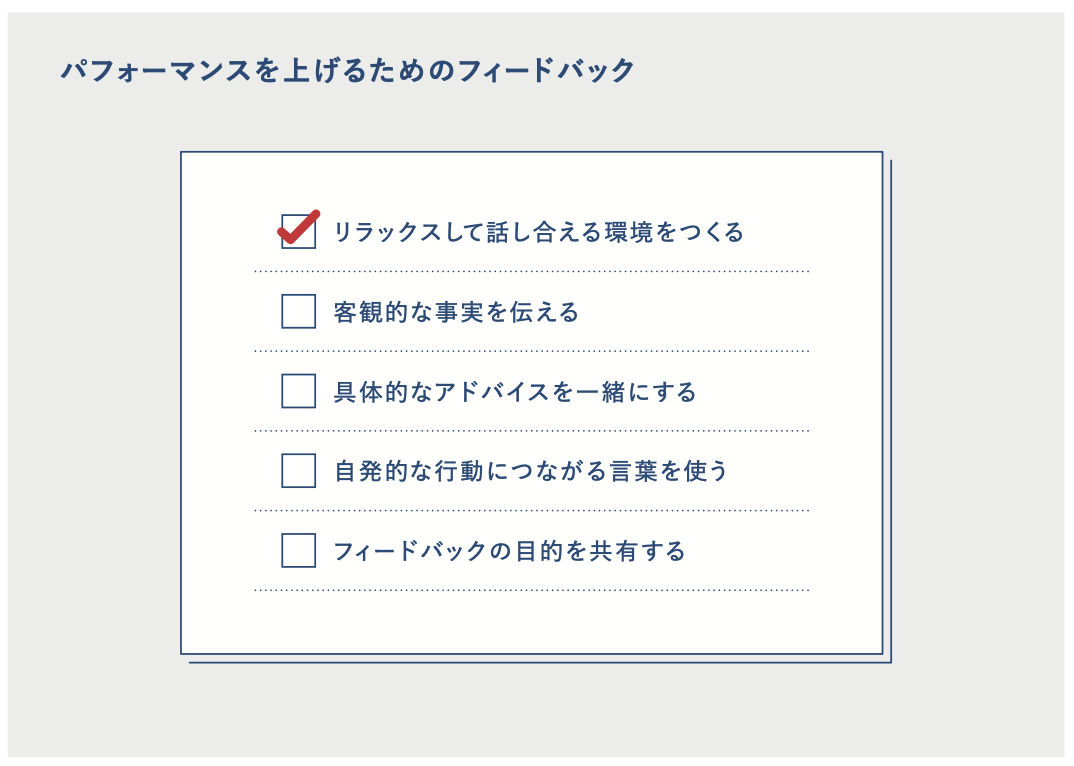

またフィードバックは一方からの評価やアドバイスとして捉えられがちな一面がありますが、建設的なものにしていくためには、フィードバックを受ける側が自身の考えや意見を説明しやすい環境を整えることが重要です。転職サポートの現場でも同様で、限られた時間の中で効果的に進めていくためには、自分が仕事の何に重きを置いていて、転職に何を求めているのかなど、相手の本音を引き出せる対話環境があるかないかで状況は変わります。

そのため、初回の面談時には相手の緊張を1分1秒でも早く解いてリラックスしながら話してもらえるように、私も親しみのある声色やテンションで接することを意識しています。そうして得られた相手のイメージも、個々にあわせたフィードバックをする上で重要な材料になります。

ネガティブフィードバックを

「否定」にしないためには

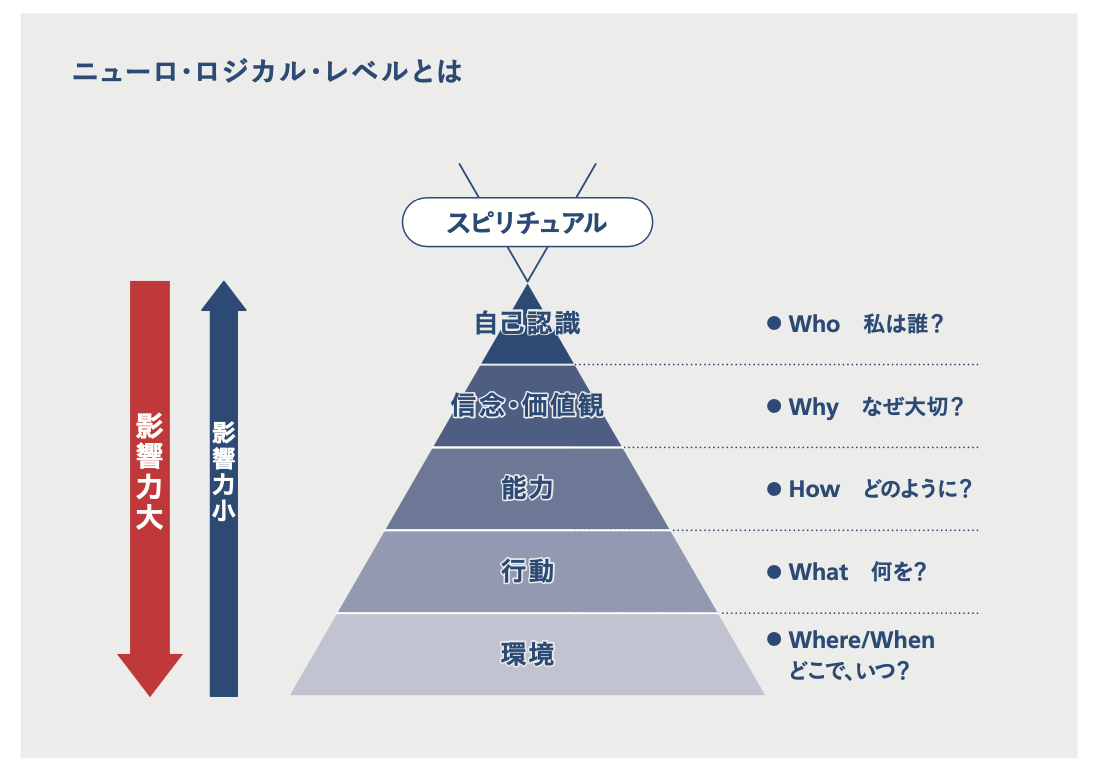

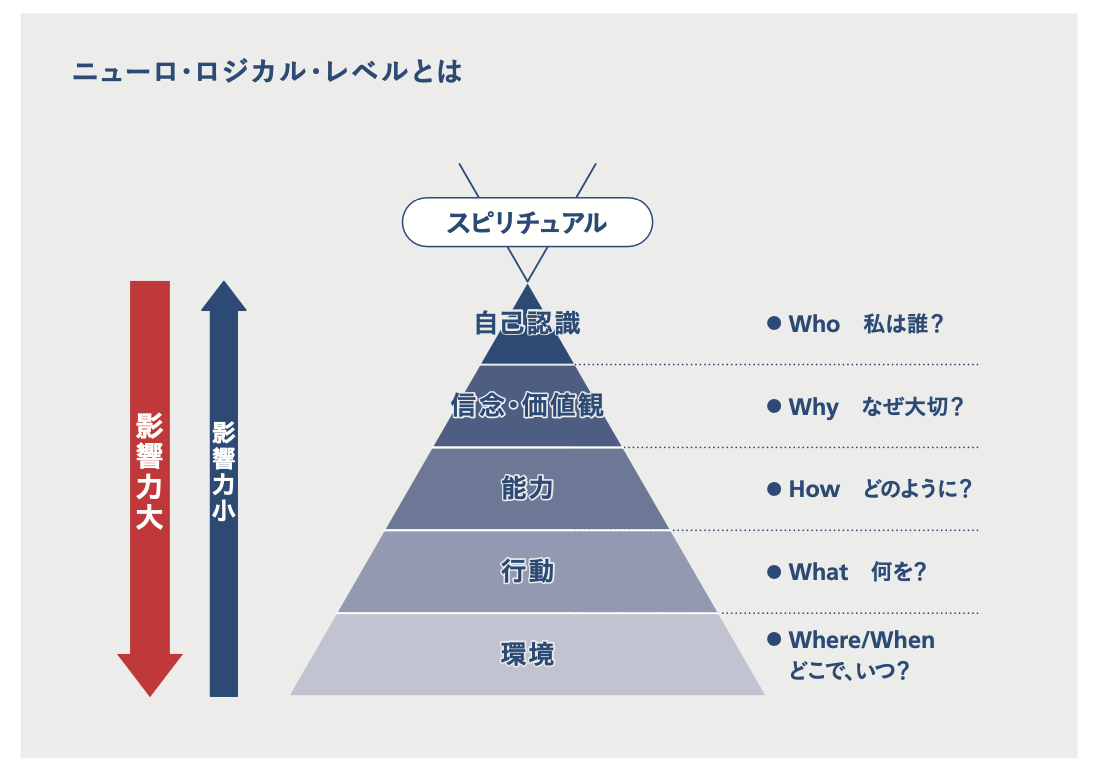

フィードバックには大きく2種類あります。相手の行動やスキルを肯定的に捉えて褒めるポジティブフィードバックと、問題点や改善点を指摘し、サポートするネガティブフィードバックです。この2つのフィードバックを使い分ける上で私が意識しているのが、コーチングでもよく活用される「ニューロ・ロジカル・レベル」という理論です。

これは人間の意識や変容、成長を上から①自己認識②信念・価値観③能力④行動⑤環境という階層に分けたもので、人間は上位レベルの概念を褒められるほど承認欲求が満たされ、うれしい気持ちになると言われています。

キャリアアドバイザーと求職者は、上司や部下の関係とは異なるため、信念や価値観などパーソナルな領域まで踏み込めない部分が多いですが、なるべく上位の能力の部分に対して肯定的なフィードバックを行うことを意識しています。小さな例では、面談で転職理由を話していただいた後に「説明がとても上手なので、スッと理解できました」と感想を伝えたり、提出されたポートフォリオに対して「よく準備されていて、〇〇さんの転職に対する本気度が伝わります」と伝えたり、相手の自信につながるよう、モチベーションに関わる部分に対して肯定的なレスポンスを多く入れるようにしています。

逆に、ネガティブなフィードバックを行う際に注意しなければいけないのが、上位レベルに触れないということです。なぜなら価値観やスキルに対して問題点を指摘することは、相手の人格否定につながる可能性があり、フォローのしようがないからです。

問題点を指摘する際に重要なのは、指摘したことに対して「じゃあ、どうするか」という具体的な改善策を担保できるかということです。その点で、下位レベルにある「行動」や「環境」はコントロールしやすく、具体的なアドバイスによって効果が出やすい部分でもあります。一次面接を通過して次に進む求職者に対して、面接での話し方やふるまいに対する企業からの懸念点を必ず伝えますが、これは次の面接への対策としてだけでなく、改善策を合わせて伝えることで相手の不安や疑問を解消する役割も果たします。

ネガティブなフィードバックをする際には、必ず次のアクションへの後押しとなるポジティブなフォローで締めくくることが大切です。

軌道修正をしたい時こそ

客観的な視点が重要

相手に対して問題点や改善点をフィードバックする時に重要なポイントとしてもう一つ外せないのが、「客観的な事実」として伝えることです。

例えば採用面接のフィードバックでは、「話がまとまっていない」とか「結論ファーストにしてほしい」といったコメントを企業から寄せられることがあります。そうしたマイナスな評価も、結果の合否に関わらず、相手に次に進んでいただくためには包み隠さず伝えなくてはいけません。

その際に私が徹底しているのは、自分の主観的な意見としてではなく、企業からの客観的な評価であることを強調して伝えることです。というのも、面接の当事者でない人間の意見を伝えても説得力はありませんし、極端な場合「あなたに何が分かるんですか?」といったように相手の感情的な反応も招いてしまう恐れがあるからです。

フィードバックがどんな事実に基づいているのか、どこから発せられたものなのか、所在を明確に伝えることで、受け取る相手の納得感も変わってきます。ただ、それでも内容によっては相手の自尊心を傷つけてしまうことはあるため、内容を自分の中で咀嚼し、相手がどのように受け取る可能性があるかをよく想像して、伝え方を工夫することは必要です。

一方、客観的な事実に基づいてフィードバックを行うことは、目標の軌道修正が必要な場面でも効果的です。

例えば、プロジェクトを遂行する過程で、成果物が求められている要件を満たしておらず、手戻りが発生することがありますが、求職活動においても、求職者の持っているスキルが企業のニーズを満たしておらず、書類選考になかなか通過しないという状況が起きます。その原因は、求職者の「目線が高すぎる」ことにあることが多いのですが、キャリアアドバイザーとしては、その人のスキルに見合った仕事の紹介をする役目もあります。ただ相手のスキルに対してコメントすることはセンシティブな作業で、それこそ自尊心を傷つけかねません。

そのようなアドバイスをする時には、求人情報に記載された必須スキルを複数提示したり、それに見合った経験の有無を相手に確認したりし、客観的な事実を突きあわせることで、感情的に受け入れがたいフィードバックを冷静に受け止めてもらうことが可能となります。

次のアクションを導く

言語化のアドバイス

クリエイターの方々の転職サポートの中でもっともよくフィードバックを行うのが、ポートフォリオ作成についてです。ポートフォリオは、ご自身の実績やスキルをアピールする重要なツールですが、意外にもそのアピールポイントを押さえてつくれる方が少ないように思います。

特に初めてつくる方によくあるのは、作品集のように実績を一覧で並べたものだったりします。キャリアアドバイザーとしては、プロであるクリエイターの方々の制作実績そのものに触れることは決してありませんが、企業がポートフォリオを読んだ時にその方の考えや姿勢が理解できるかという客観的な視点で、見せ方や構成について具体的なアドバイスをするように徹しています。この時にもただ課題点を示すのではなく、具体的なアドバイスをセットで提案することで、相手にも受け入れていただきやすくなりますし、ブラッシュアップが円滑に進む手応えがあります。

クリエイターの中には、仕事で何を重視しているか、どんなキャリアを積み重ねていきたいのかなど、転職の方向性がご自身の中では定まっていても、それを言語化してアピールすることが苦手な方が多い印象があります。そのため、面談やチャットで質問を重ね、相手の言葉を引き出すことによって思考整理の手助けをすることがあります。また1、2ヵ月にわたる採用プロセスの中では、さまざまな対策を講じても、なかなか思うような結果が得られない方もいます。

そうした場合には、例えばよい結果が得られなかった面接を振り返り、具体的にどんな話をしたのか、テキストで言語化してもらうといったこともあります。このプロセスをはさむことで、客観的に課題点を見直せるのはもちろん、自身の考えが整理されて、転職軸が再認識できたりします。このような言語化のサポートはフォードバックの重要な役割だと思います。転職に限らず、パフォーマンスが上がらないという人に対するアプローチでも有効かもしれません。

フィードバックはただ一方的に評価を伝えるのではなく、受け手側が自発的によかった点や改善点を振り返られるような工夫を加えることで、その効果や意味合いが格段に上がります。次のアクションにつながる「ポジティブへの変換」が、フィードバックを有意義なものにしてくれるはずです。

Text:掛谷泉(Playce)

※本記事は、「Web Designing 2024年10月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。