子どもの言語獲得研究に学ぶ! 言語を理解し発話するプロセスとメカニズム(1)

大人になると、誰もが当たり前に言語を話したり書いたりしています。しかし、そもそも私たちは言葉の意味や文法をどのような過程・方法で理解していったのでしょうか。子どもの言語獲得などを研究するNTTコミュニケーション科学基礎研究所の小林哲生さんに、言語化を紐解くヒントとして、そのプロセスとメカニズムをうかがいました(前後編の前編)。

教えてくれたのは…

小林 哲生さん

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 協創情報研究部 部長(上席特別研究員)。名古屋大学大学院 情報学研究科 心理・認知科学専攻 客員教授。子どもの言語獲得メカニズムや認知発達などを研究する。絵本の監修も手掛け、主婦の友社から発売中の「あかちゃんごおしゃべりえほん」シリーズは累積発行部数60万部を突破。オンラインでカスタム絵本を注文できる『パーソナルちいくえほん』は、絵本ナビで「子育てベストアイテム大賞」に選ばれた。

https://www.rd.ntt/cs/

1.言語は段階的に獲得していく

発話する前から

言語学習は始まっている

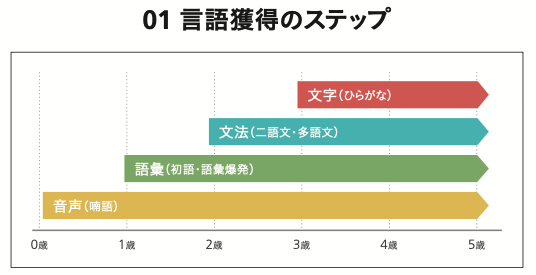

子どもは周囲の人の話す言葉などを頼りに、生後数年で言葉を話せるようになる“言語獲得”をしていきます。言語獲得にはいくつかのステップがあり、段階的に学習していきます。

まず0歳の頃から、周囲で話される音声を知覚しながら喃語(乳幼児が発声する意味を持たない音声)を発することで、母語の音声的特徴を学習していきます。最初はどんな音声にも対応できるように生まれてきますが、徐々に周囲の人から聞く言語に使われる音と使われない音を取捨選択していきます。よく日本人は英語の「L」と「R」の発音を聞き分けられないと言われますが、乳幼児の頃に「これは日本語では区別せず同じ音と認識してよい」と学習しているからです。

1歳前後になると、初語(乳幼児が最初に話す言葉)が出て、意味を伴う単語を話すようになってきます。徐々に話せる単語が増え、語彙が形成されていきます。1歳8カ月を過ぎてくると急速に語彙が増え、これを“語彙爆発”と呼びます。新しい言葉が出てくるスピードが、それまでの5倍ほどになります。2歳頃からは、2つ以上の単語をつなげて文法を使うようになっていきます。言葉を話すようになった後に、ひらがななどの文字を習得していきます。

ここで挙げた言語獲得のステップにおける月齢は平均的な目安で、個人差は大きいです。ただ、言語獲得をしていく順序は、どの子どもも共通しています。

「理解」を経て

「話す、読む、書く」に辿り着く

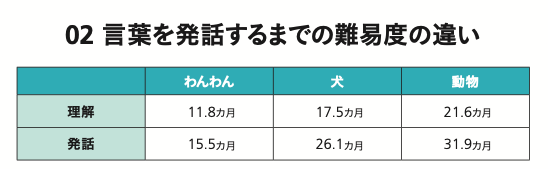

私たちの研究所では0〜4歳児1,500名分の語彙データを取得し、「幼児語彙発達データベース」をつくっています。そこから約2,500語の単語について、半数の子どもが理解できるようになる月齢と、発話できるようになる月齢を算出しています。

その中から、「わんわん」「犬」「動物」を取り上げると、発話できるようになる月齢はそれぞれ15.5カ月、26.1カ月、31.9カ月と大きく違ってきます。わんわんの発話が早くなる理由として、このような幼児語は、「ん」や「ー」が入る言葉や同じ音を繰り返すものが多く、幼児にとって文章の中で単語を区切って認識しやすいからだと考えられています。

また、言葉を発話するようになる前に、言葉の意味を理解することも必要です。半数の子どもが「わんわん」「犬」「動物」それぞれを理解するのは11.8カ月、17.5カ月、21.6カ月で、発話するまで3〜10カ月ほど要していることから、あらかじめ時間をかけて理解した言葉を発話するようになると考えられます。

文字についても、読み書きができるようになる前から理解が始まっています。「し」と「こ」の文字を見せ、「“し”はどっち?」と聞くテストを行ったところ、2歳でも多くの子が「し」の方を見て、3歳頃にはもう音と文字の対応ができるようになっていることがわかりました。

こうして子どもは自然に言語獲得を行っていきますが、やがて臨界期と呼ばれる自然に習得できなくなる時がきます。一般的に、ネイティブの発音や言語感覚を身につけられるのは、13歳前後までと言われています。例えば、小学生が海外移住をした場合などは、最初のうちは現地の言葉を聞いて理解しているだけですが、ある時から突然話せるようになっていきます。臨界期以降に外国語学習を始める場合には、能動的に学習し努力を積み重ねていくしかありません。

2. 人は何を手掛かりに言葉の意味を理解していくのか

言葉と意味を

紐づけるための要素

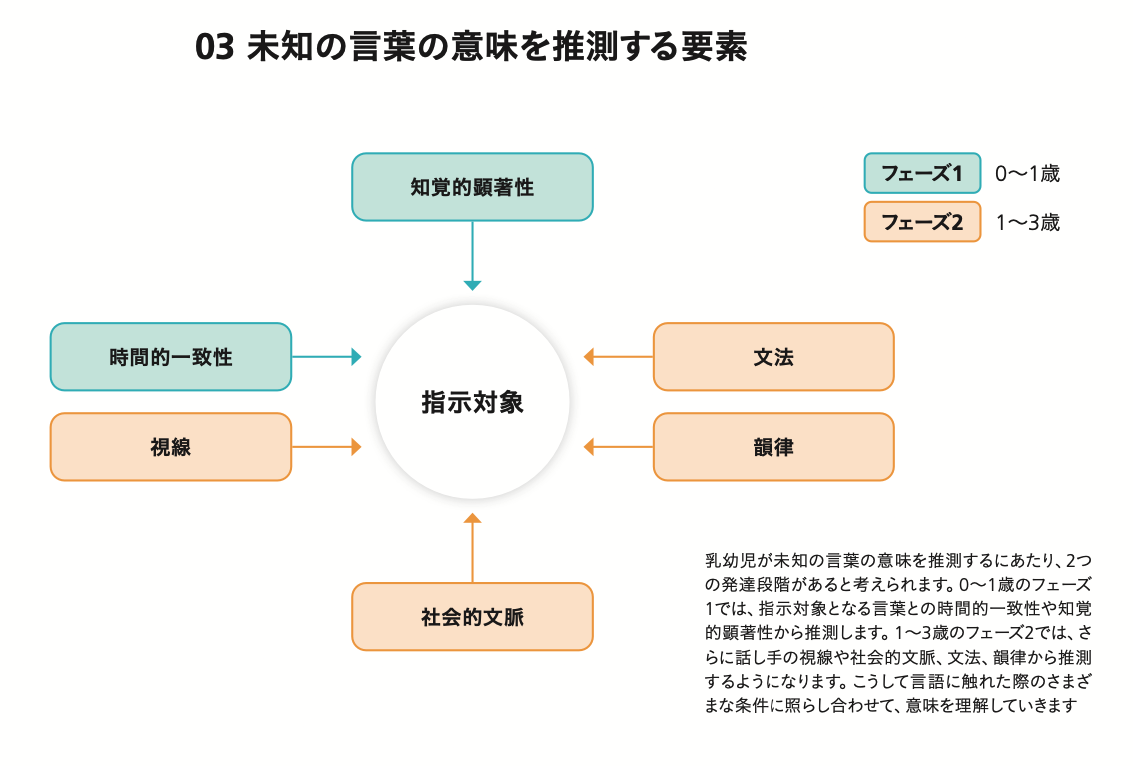

子どもは特定の音素配列(言葉の音の並び)が指示対象と紐づくことで、言葉の意味を理解するようになります。指示対象が何かを推測する手がかりとして、主に6つの要素があると考えられています。これらには2つの発達段階があり、0〜1歳頃から、その言葉を聞いた時に目の前にあったもの、そのタイミングで出現したものといった「時間的一致性」や、そのときに一番目立っていたものといった「知覚的顕著性」を手掛かりに推測していきます。

それらに加えて1〜3歳頃には、話し手の「視線」やどんな文脈で話しているのかといった「社会的文脈」、「〜している」という語尾から動詞だと判断するような「文法」、強調した話し方をするといった「韻律」(音の高低)などから推測していきます。例えば、大人が「リンゴ」と言った時には毎回目の前にリンゴがあるということを複数回経験することで、「これはリンゴだ」と推測するというように、統計的に学んでいきます。

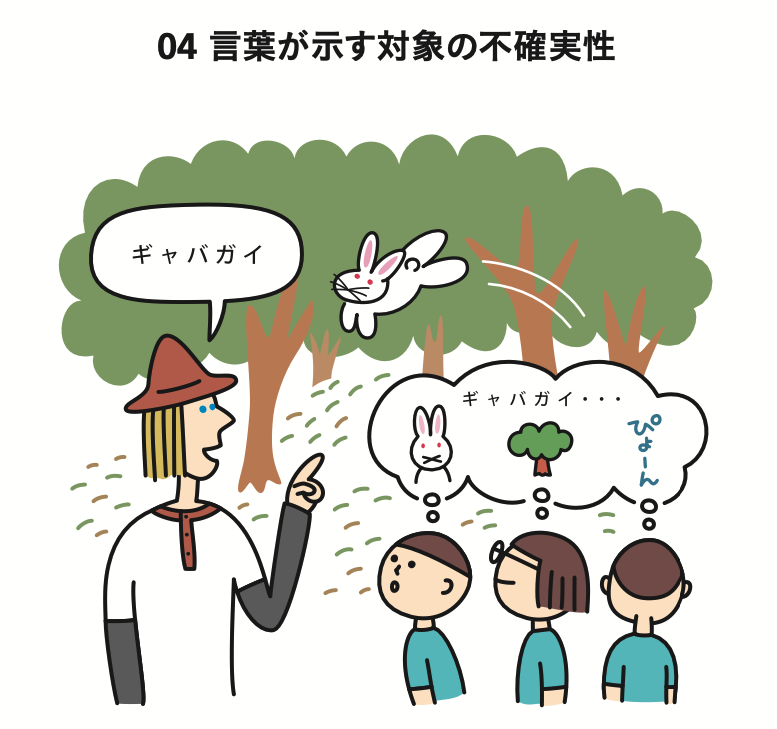

アメリカの哲学者クワインが、言葉による指示対象の不確実性を示した「ギャバガイ問題」というものがあります。外国で自分とは違う言語を話す現地の人が、森の中を跳んでいる白ウサギの方を指して「ギャバガイ」と言ったとします。その言葉の指示対象は「ウサギ」「跳んでいるもの」「白いもの」「周囲の森」など複数考えることができ、何を指示対象としているのか判断するのが難しいという話です。

その点、絵本は何を主体としているか明確な絵が多いので指示対象がわかりやすく、言葉を学ぶのに向いていると言われています。私は絵本を複数制作していますが、言語獲得において有用なツールとなるからです。

大人が絵本の読み聞かせをする際には、同じ対象について「わんわんが」「この犬が」「犬のジョンが」などさまざまな呼び方をすると、子どもが指示対象と言葉を紐付けにくくなります。一定の呼び方に統一することで、言語の発達を早めることができます。

習得に時間がかかる

抽象的な言葉

犬などの名詞に比べて特に習得の時間を要するのが、動詞です。例えば「走っている」や「食べている」といった動詞であれば、その場のシチュエーションや絵本の絵などでも説明しやすいでしょう。

しかし、「思っている」「感じている」といった心の中で起きていること(心的状態語)は目に見えないため、推測や理解をすることがより難しくなります。また、「好き」「怖い」「痛い」といった感情を表現する形容動詞や形容詞も、人の内的状態が指示対象となり目に見えないため、習得するのに時間を要します。

さらに動詞では主語や格助詞を理解する必要があったり、自動詞は主語しか持たないけれど他動詞は主語と目的語を持つといったルールがあるということも、習得に時間がかかる要因となります。

例えば「猫がネズミを追いかけた」「猫をネズミが追いかけた」という他動詞文が2つあった際に、格助詞「が」に付随する語は主語を示し、格助詞「を」に付随する語は目的語を示すということをわかっていないと、文の意味を取り違えてしまいます。このように動詞を使用するには語そのものの意味だけでなく、どんな「項構造」を取るかといったルール、そして格助詞などの文法的要素もしっかり理解する必要が生じます。

2歳前後くらいになると自己意識や不快な感情が出てくることで、イヤイヤ期がきます。これも、感情という内的状態をまだ上手に言語化できないことで、何が不快かを伝えられず、言葉と感情のギャップが関係しているのかもしれません。適切な言葉を習得することで、保護者とのコミュニケーションのギャップが埋まっていきます。

大人のアンガーマネジメントでも、自分が今不快な気持ちを抱えているのはなぜかという観点で感情を整理するということを行います。例えば怒っているのか、悲しいのか、それとも罪悪感を感じているのか、といったように。言語化することは、感情をコントールすることにも有効だと言われています。

Text:平田順子 Illustration:高橋美紀

※本記事は、「Web Designing 2024年6月号」の記事を一部抜粋・再編集して掲載しています。

※本記事でご紹介している研究データは、NTT コミュニケーション科学基礎研究所の提供によるものです