生活者目線で探したい最適なタッチポイント

1. 時代や技術の進化で変わる生活者のあり方

重視すべきはあるべき姿に迫ること

博報堂DYグループでは、「生活者」という言葉をよく使います。例えば、消費者や顧客、ユーザーといった、商品やサービスに対してのニュアンスだけでなく、生活全般に対する一人の人間、主体として捉えるために、意識的に生活者という呼び方をしています。ここでは私たちも「生活者」という言葉を用いながら、生活者を巡るタッチポイントのあり方を考えたいと思います。

昨今よく耳にする言葉の1つが「CX」、つまり顧客体験です。このCXは、マーケティング文脈で語られることが多い言葉だと思っています。特にナーチャリング(育成)を意識するとき、例えば見込み顧客へのアプローチについて、さまざまな取得データから反応の高いアクションを割り出して、より反応がある点に施策を集中させる。これはこれで大事で、やるべきことです。

一方で、私たちUXデザインチームは、似て非なる領域に着目しています。CXでは、定量データを通じて確率の高いコンテンツを割り出して、アド(広告)や記事に寄せていくというやり方がありますが、UXデザインは「そもそもコンテンツだけでなく、情報提供の方法そのものを考え直す」という業務です。一般的に前者が事実に基づくデータ分析が中心で、後者はデータでは割り出せない領域を扱うので、定性調査を通じて「最適な情報接触の方法とは?」を考え、生活者が「なぜ動くのか」「何をどうしたいときに買おうとするのか」などを地道に探りながら、行動の理由の源に迫る作業を行います。

生活者の立場となって、生活者がより「体験」したくなることを提供したいと考えるなら、定量データでできることとともに定性データでないと踏み込めないことの両面にリーチしてほしいと考えています。

ここからは、定量データの大切さを踏まえながら、定量データを重視するあまり意識がなかなか向かない定性データの大切さについて一緒に考えていきましょう。

デジタルの浸透と技術の進化が個人情報の扱い方を変えた

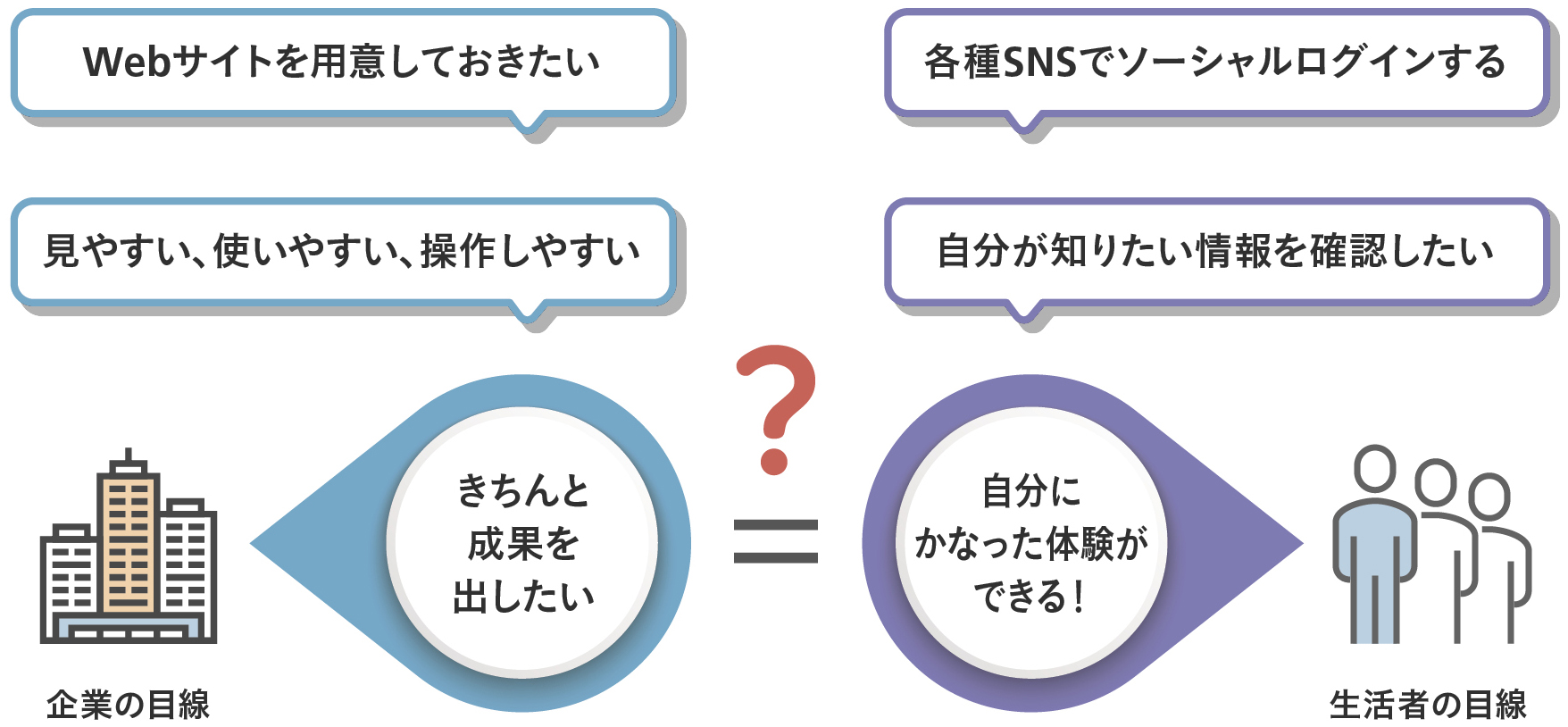

生活者を巡る状況について、大枠を整理しなおしてみます。ほとんどデジタルが生活に関係がない時代から、徐々に企業がWebサイトを用意しておきたい(用意できていればいい)という、1990年代後半~2000年代初期あたりの黎明期の時代へと移り、見た目をよくしたい、さらに踏み込んで使いやすさといったUIからUXへとデジタル体験の関心も変わりました。

今では、見た目が良くて使いやすいのは当然で、強く成果が求められる時代です。時代とともに、生活者のデジタル利用の頻度が格段に高まったことと関連しますし、デジタルでの検索や事前の調査の回数が増えて日常化した分、相対的にリアル店舗へ行く回数が減る、といった生活者の習慣の変化を挙げることができます。

デジタルを巡る生活者の今の状況は、個人が企業サイトに会員登録するハードルがとても下がっている、ともいえます。インターネット上では自分で情報を探し出せる状況が整っていて、生活者は自分にあわせた情報を見ること、パーソナライズされた情報の取得が当たり前になってきています。YouTubeやInstagramなど各種SNSや共有サービスも、情報収集の場として利用されていますし、各種SNSのソーシャルログインによって自分のアカウント情報を提供することも当たり前となっています。

もちろん、生活者はデジタルだけでなくリアルでも行動します。生活者に迫るためには、デジタルやリアルを巡る時代状況や技術の進化も踏まえて、日常的な生活者の体験や行動が変わっていることに意識を向ける必要があります。

生活者を巡る状況を的確に捉えるには、時代や技術の移り変わりとともに、生活者視点でつかむことが先決だ。上はデジタルを巡る状況の一例。デジタルだけでなくリアルも踏まえて考えたい

2. 生活者の体験全体を意識して設計する

データで捕捉できないこともしっかりと追及し解明する

生活者のことを少しでも理解し、反映した施策を実行したいなら、デジタルとリアルの垣根を設けず、体験全体で捉える視点が必須です。「Webサイトの画面のこと」だけ、「担当商品のコンバージョンレート」だけ、と対応が個別最適だと、企業側の論理と生活者のニーズが乖離した体験を提供しかねません。

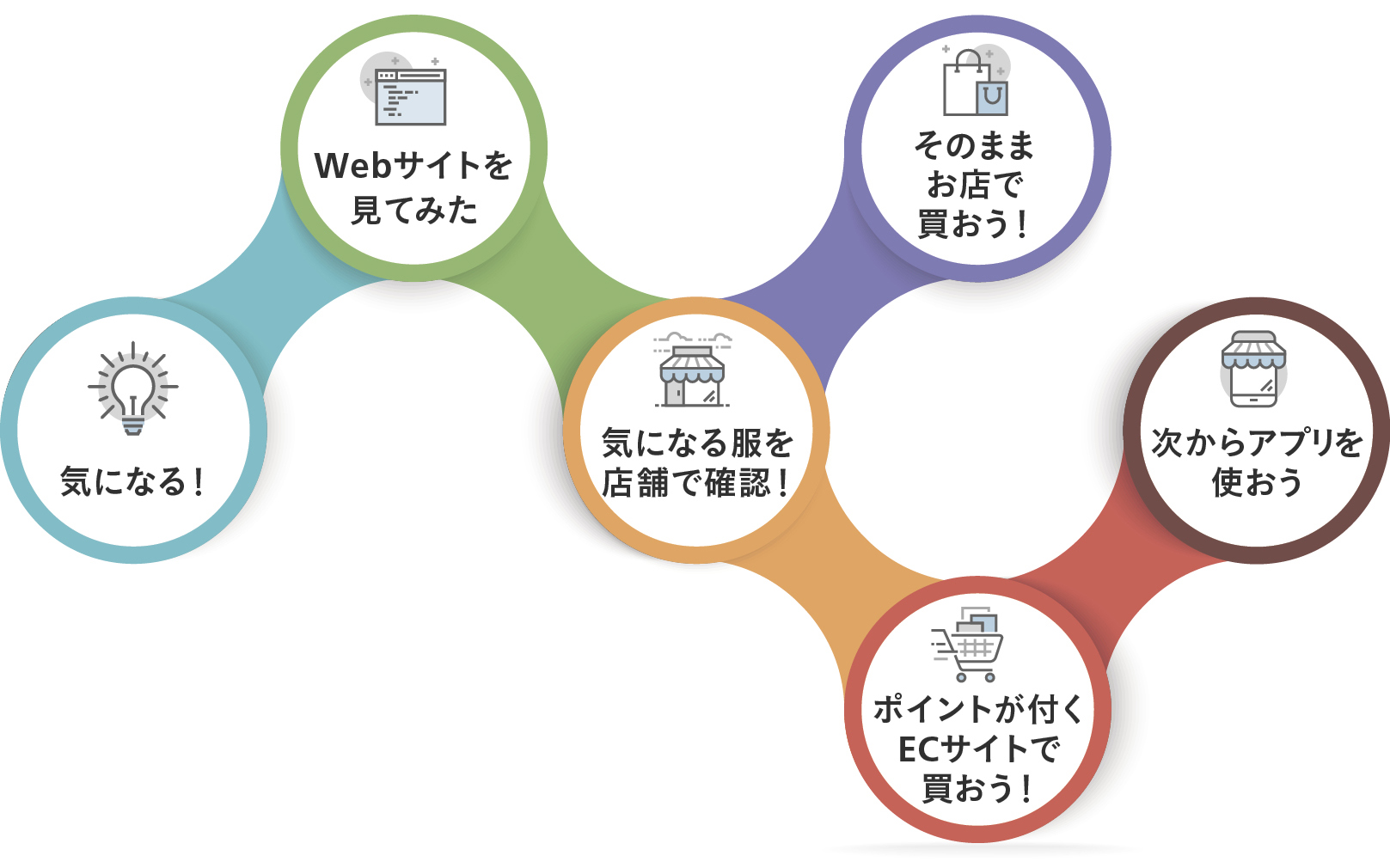

例えば、気になった衣服があったとします。次のアクションは人によって異なりますが、何かしらの作業の合間にWebサイトを見たとします。それでいよいよ現物が気になり、該当商品を置く店舗へ来訪。その場で気になれば、勢いのまま買うかもしれませんし、ECサイト経由での購入ならポイントが付くから、と帰り道にスマートフォン経由で購入するかもしれません。該当商品を扱うブランドが気に入って、ブランドが用意するアプリをダウンロードして、今後はアプリ経由で購入となるかもしれません。

生活者の目線だと、デジタルだから、リアルだからと垣根を設けて行動していません。一連の行動は流れとして捉えるべきで、店舗で購入していなくても、本来はECサイトで購入したならOKのはずですが、実際はフローとして捉えず、各セクションだけで評価するケースがあります。店舗で買わないと店舗側の実績として残らず、ECサイトで買われないと、ECサイトの設計が悪い、商品ページが悪いという評価になりかねません。

そこで、定性調査の役割の意味が出てきます。例えばデプスインタビュー(詳細はP044)を行うと、「一度は実際の商品を手にしたい」という声や、「ECサイトだけでは購入に踏み切れない」声が多い一方で、「商品を選んだり比較するのに、ECサイトはあると便利」という購入以外の評価が高かったりと、データだけでは見えてこないことが判明します。そうなると、これらの事情を踏まえて店舗とECサイト側で連携施策をつくったり、新たな評価体系を設けるなどして、生活者に寄り添う体験全体を高める改善策が見えてくるのです。

例えば、気になる商品を購入するまでの動きを考えてみても、デジタルとリアルと分けずに、生活者は垣根を飛び越えながら動くもの。ECサイトで売上を上げたいといった、局所的な評価をせず、体験全体の流れの中で捉えるようにしたい

生活者とのタッチポイントをあらゆる側面で考慮する

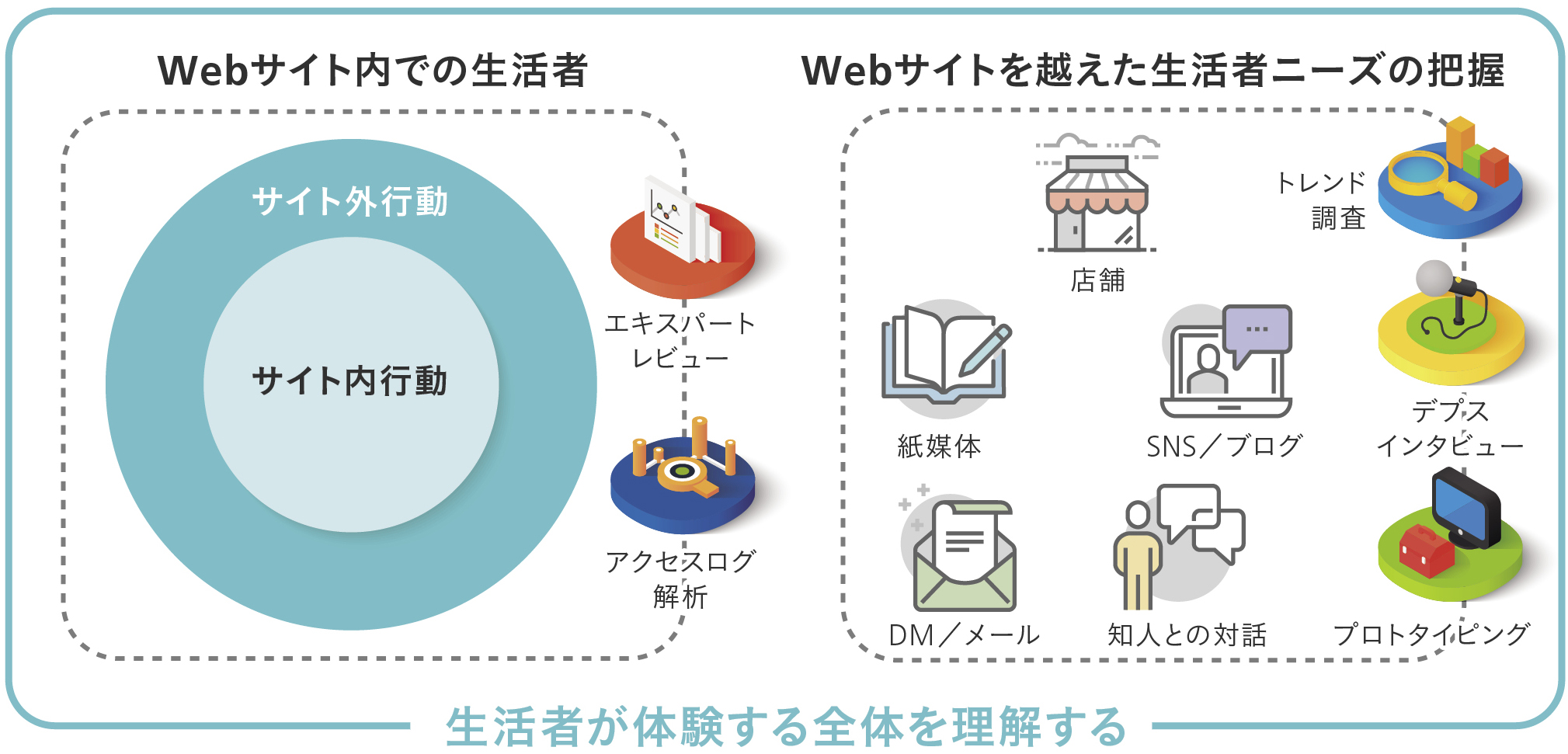

仮にWebサイトをつくることが当初の課題設定だとしても、生活者からすると、Webサイトは商品やサービス、企業が持つ接点の1つでしかなく、他にもさまざまな接点が存在します。ですので、生活者がどのような流れの中で行動してWebサイトとの接点を持つのか、Webサイト以外とも接しているのか、という両面を(生活者がどちらとも接する以上)追い求めておきたいのです。特に行動の理由を迫る場合、私たちの考えでは、主軸として定性調査を行うようにしています。

ここで、みなさんの実務で参考にしてほしい考え方や手順を整理すると、Webサイトについて考える場合、まずは業界俯瞰、業界トレンドを調査して業界全体がどうなっているかを理解するところから始めます。次にサイトのアクセスログをはじめ、取得できている一連の行動データを確認し、ユーザビリティの問題を浮き彫りにするエキスパートレビューを行います。その後、これらの積み重ねを通じて仮説を検討したり、仮説を持ち合わせた状態で行動を促す理由や体験の流れを探るためのデプスインタビューを行います。デプスインタビューでは、仮説段階で挙がってきたUIの試案や設計中のアプリ、Webならキャッチコピーや画像などのプロトタイピングも提示したり、体験してもらいながら、被験者の反応を観察します。

Webを越えた接点の反応も確認していけると、一連の流れの中でのWebの役割や接し方、接するタイミングなどが見えやすくなるほか、定量データで出てきている数字の根拠、理由が見えやすくなっていきます。

たとえWebサイト構築が当初の課題でも、生活者の観点に基づいて体験の流れを突きつめると、WebサイトとWebサイト以外のそれぞれのニーズが見えてくる

3. 企業のメッセージと生活者のニーズをあわせていく

マキシマイズも意識して生活者と向き合う

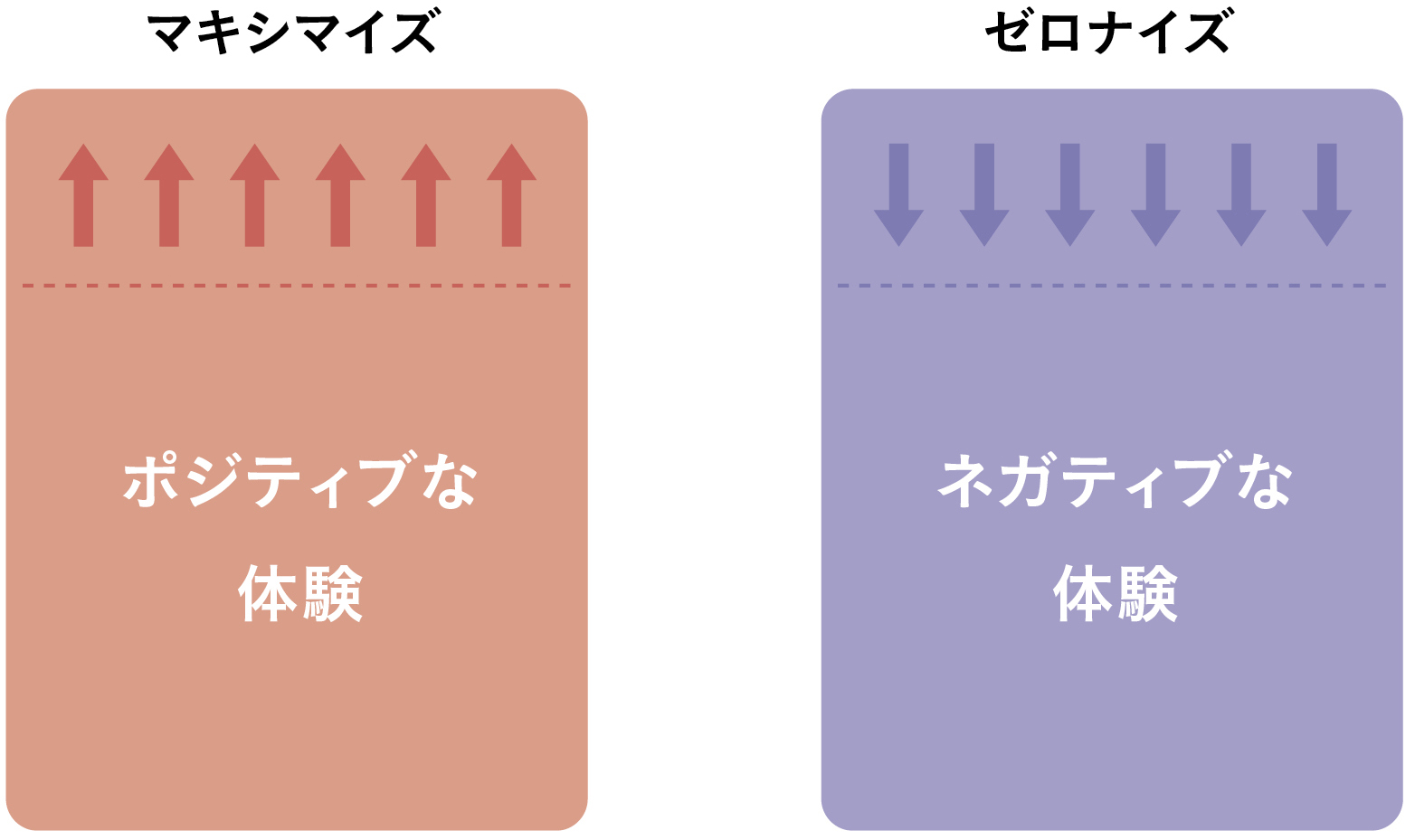

生活者との接点について考えなおしていく上で、生活者との向き合い方において参考にしてほしい考え方があります。それが「マキシマイズ」と「ゼロナイズ」と呼ばれる考え方です。

先にゼロナイズについて説明します。これは、仮にWebサイトに問題点を発見したとしたら、その問題点を引き起こした原因を突き止めて除去するアプローチのことを指します。例えば、「使いづらい」と思った箇所を消していく、ネガティブ除去のことです。こちらは、国内企業だと比較的実施しているところが多いです。裏づけとともに具体的に行う場合は、現状のサイトに対してエキスパートレビューやアクセスログ解析などの結果に基づき、考えられる課題を抽出し、改善策を検討していきます。

ですが今回強調したいのは、もう1つの「マキシマイズ」です。「使いたい」「買いたい」という気持ちをもっと大きくしていくアプローチのことで、ポジティブ要素の増幅です。こちらを実現できている企業が少ない、というのが私たちが日頃業務を進める上での実感です。私たちがクライアントと対するときにも意識的に伝える要素ですし、できていないところが多いと考えています。

マキシマイズとは、生活者の思考や行動を理解して、より魅力的でポジティブな体験を実現させるアプローチです。具体的には、インサイトを発見する調査をベースにしながら、対象物の役割再定義や現存しない機能、コンテンツの開発、コンテンツ表示の最適化などを行っていきます。

これで「なぜそうなのか」といった原因や理由を突き止めていかないといけません。「これまでやってきていない」ことを探し出す作業となりますので、「これまでやってきた」という事実を示すアクセスログ解析では限界が起きる作業でもあります。ゼロナイズも必要ですが、マキシマイズの実現ができると、生活者との接点を改めたい場合に、より喜ばれる、より暮らしにかなった体験のアイデアを引き出してくれるでしょう。

ビジネス的な成果を引き出すためには、ユーザーの体験を向上させる必要がある。そのアプローチとして、ネガティブな体験を少なくして(ゼロナイズ)、ポジティブな体験を増強していく(マキシマイズ)という考え方を採ると向上させやすい

気をつけよ! スタンスが自社都合になっていないか?

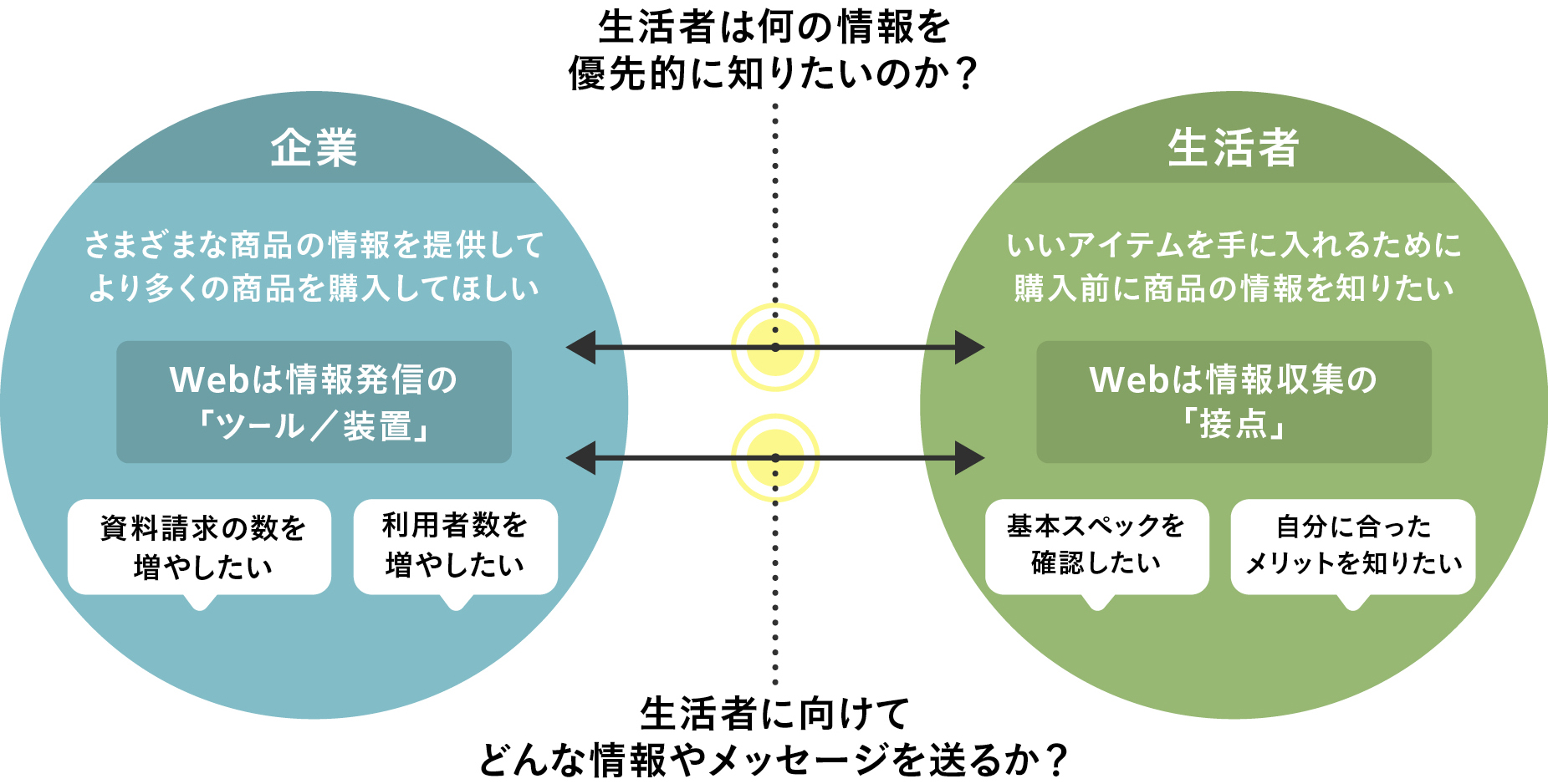

自社サービスや自社商品を訴求する場合、どうしてもビジネス視点となり、自社の都合が先立つものです。Webサイトで考えるなら、自社にとっては情報発信のツールですし購入数やダウンロード数を増やしたい、といったWebサイトに求める企業の本音は存在します。

生活者からすると、Webサイトは知りたい情報にたどりつくための接点の1つです。「好きな服のブランドの売り上げに貢献しよう」などという考えではなく、「自分にあったサイズ、好きなデザインの服を買いたい」という欲求で見ています。その接点は時にスマホ向けサイトかもしれないし、専用アプリが接点になるかもしれませんし、SNSのクチコミ経由で等身大の意見を求めることもあるでしょう。

先ほどから、生活者にとってのデジタルとリアルとの垣根なき動きについて触れてきましたが、企業側が生活者の動きに追いつききれていない現状があります。例えば、店舗とECサイト側で連携できておらず社内的な評価がうまくできていない、部門間連携が悪く会員情報が共有できていない、といったことは、生活者には無関係な事情です。すぐに組織の構造を変えるのは難しいですが、変えられずにいると生活者が離れていってしまうのも現実です。

すぐにできることは、まずメッセージの送り方の改善です。言い回しが企業目線になっていないでしょうか。情報の置き方が生活者目線でなく、自社都合が優先された配置となっていないでしょうか。そうした見直しのために、定性調査を含めた対応も大事になってきます。

現状は、自社が発信したい情報と生活者が求めたい情報が一致しているだろうか? 乖離が起きない設計ができると、情報の見せ方や出し方、メッセージの送り方も変わってくるはず

- 教えてくれたのは…伊藤 智之

- (株)博報堂アイ・スタジオ コミュニケーションデザイン本部 ビジネスサクセスデザイン部 部長 シニアUXデザイナー HCD net 認定人間中心設計専門家

- 青木 大地

- (株)博報堂アイ・スタジオ コミュニケーションデザイン本部 ビジネスサクセスデザイン部 UXデザインチーム UXデザイナー https://www.i-studio.co.jp/