インターネット広告費の内訳はどうなっているのか

毎年春に電通が発表する「日本の広告費」は、インターネットビジネスの拡大を確認する定例行事である。今年は初めてインターネット広告費(2.10兆円)がテレビ広告費(1.86兆円)を超えた。戦後から続く統計だが、初めてインターネット広告が登場したのは1996年で16億円、Yahoo! JAPAN開設もこの年である。

テレビ広告や新聞・雑誌広告などに比べて、ネット広告は形式もビジネスの仕組みも異なるので、詳細な内訳のデータも提供されている。インターネット広告費には広告制作費(3,354億円)が含まれ、「バナー広告等の制作費および企業ホームページの内、商品/サービス・キャンペーン関連の制作費」と定義されるので、本誌読者になじみのあるWeb構築やデザインの仕事も含まれている。

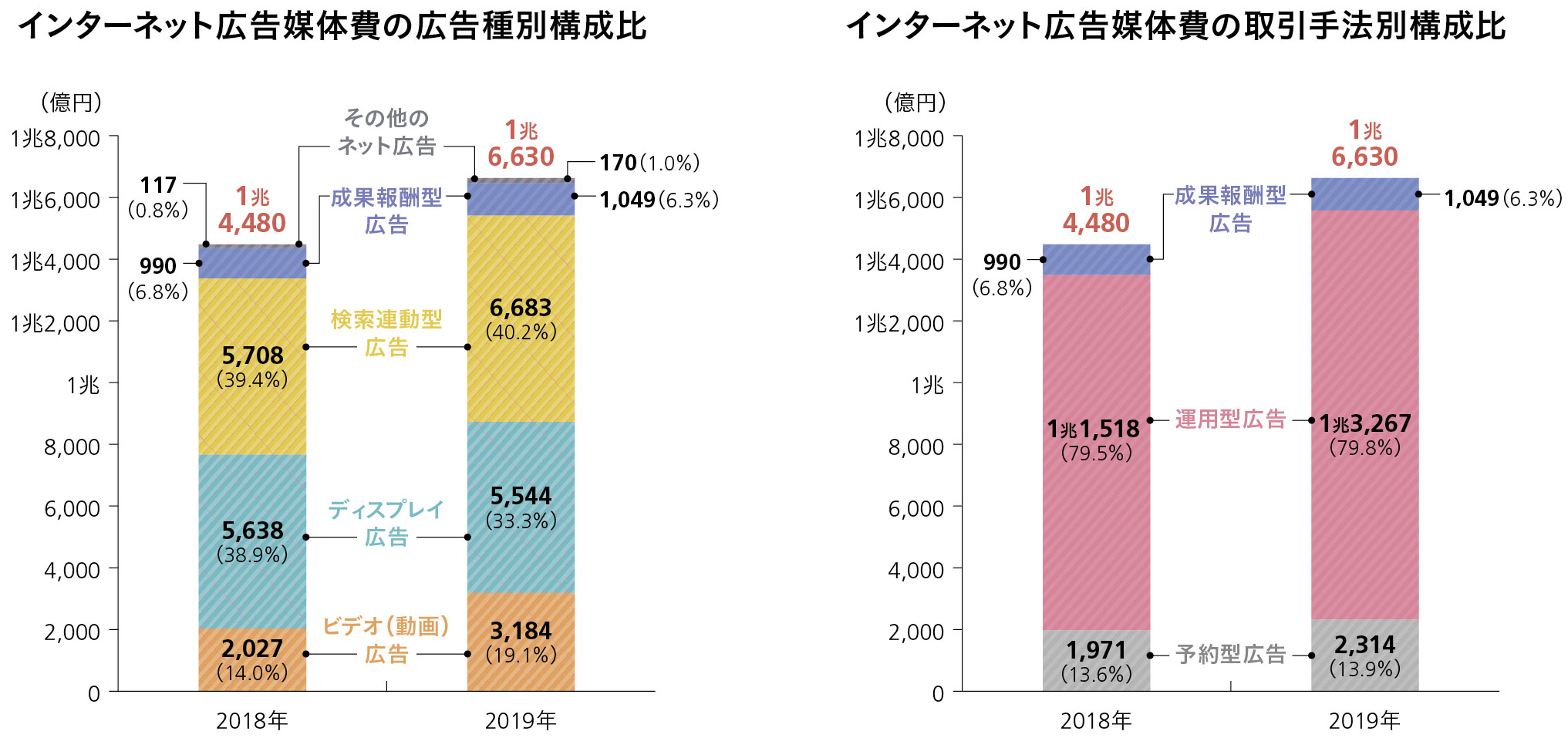

媒体費(1.66兆円)を広告種別に見ると、バナーを代表とするディスプレイ広告、検索連動広告、ビデオ(動画)広告に分類されている。動画広告が昨年比157%と急成長する一方、歴史の古いディスプレイ広告は前年比でマイナスに転じた。近い将来、主役が交代する可能性もある。

取引手法別では全体の8割が、入札でリアルタイムに掲載媒体や料金が決まる「運用型広告」である。「予約型広告」とは、掲載媒体や掲載料金があらかじめ決まっているものだ。新聞広告や雑誌広告に近く、シェアも少なめだが、どの媒体に掲載されるかわからないことに不安を持つブランド重視の大手広告主を中心に、強いニーズがある。

また、実態がわかりにくかった楽天市場やAmazonなどECサイト内で展開される「物販系ECプラットフォーム広告費」も約1,000億円の市場だと明らかになった。複雑なビジネスの実態を、統計で把握しようとする電通の苦労には感謝するばかりだ。

- Text:萩原雅之

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。1999年よりネットレイティングス(現ニールセン)代表取締役を約10年務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(SBクリエイティブ刊)。http://www.trans-cosmos.co.jp/