採用データの基礎知識

時代のライフスタイルに即した「採用」戦略が描けるかどうか

採用戦略について新卒/中途を問わず共通する大事な考え方が、年代による思想への配慮だと栗田卓也さんは指摘します。

「2000年代までは、まだまだ大手志向が強く、会社に自らのキャリア形成を依存する人たちは少なくありませんでしたが、近年はその傾向に変化がみられます。言葉通りの大手志向、安定志向ではなく、自らの成長やスキルアップを意識する人が増えているのです。例えば、エンプロイアビリティ(雇用される能力)と呼ばれる、転職可能性が高い能力を大手企業にいれば身につけることができる、エンプロイアビリティがあれば会社がどうなっても自分自身は安定していられる、といった考え方を持つ傾向がうかがえます」

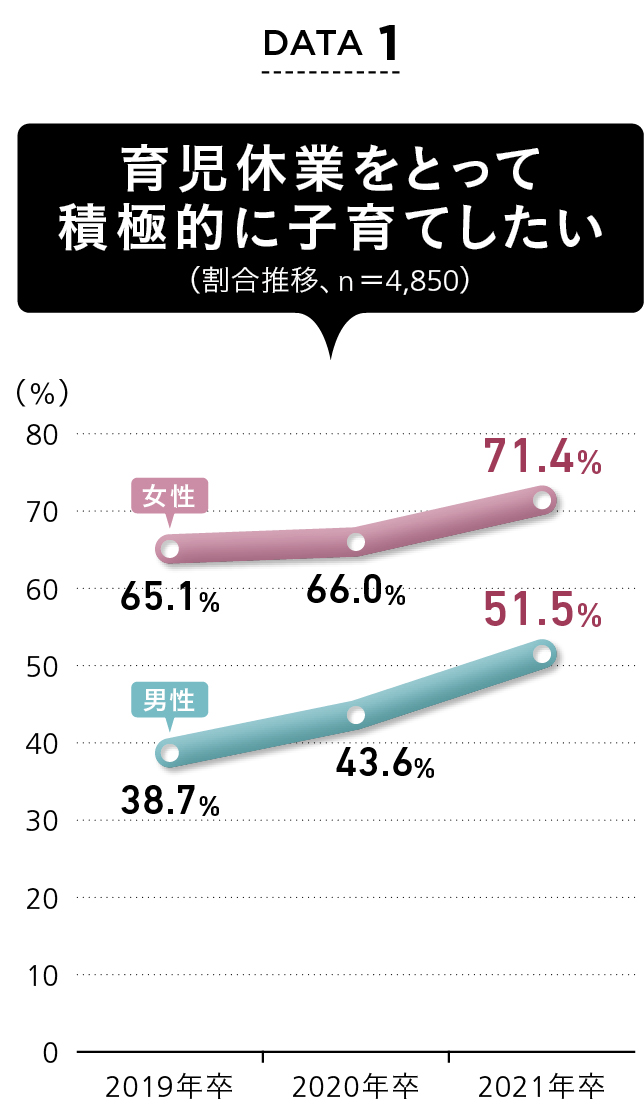

もう1つの傾向が、多様な働き方に対する意識の変化です。その1つが、女性の社会進出に伴う「育児休暇」や「休暇後の職場復帰」といった、女性の職場環境への配慮が問われます。

「こうした職場環境への配慮に対して、男性も賛成という傾向があります(DATA1)。他にも、共働きしやすい社内制度かどうかが問われていることなども、調査結果から読み取れます。ライフスタイルバランスへの配慮は欠かせません」

単純な大手志向とは一線「自分がどうあるべきか」

ここからは新卒採用と中途採用について、それぞれ見ていきましょう。新卒採用の場合、昨今は上向きの景気で売り手市場とされています。そうした背景も踏まえた、大学生の就職にまつわる調査結果が「2020年卒 マイナビ大学生就職意識調査」に詳しく出ています。

「昨今の学生は東日本大震災の影響や、キャリア教育の中で自立を良しとされて育ってきた世代です。自分のことは自分でやらなければいけない、と考える傾向が強いとも言えます」

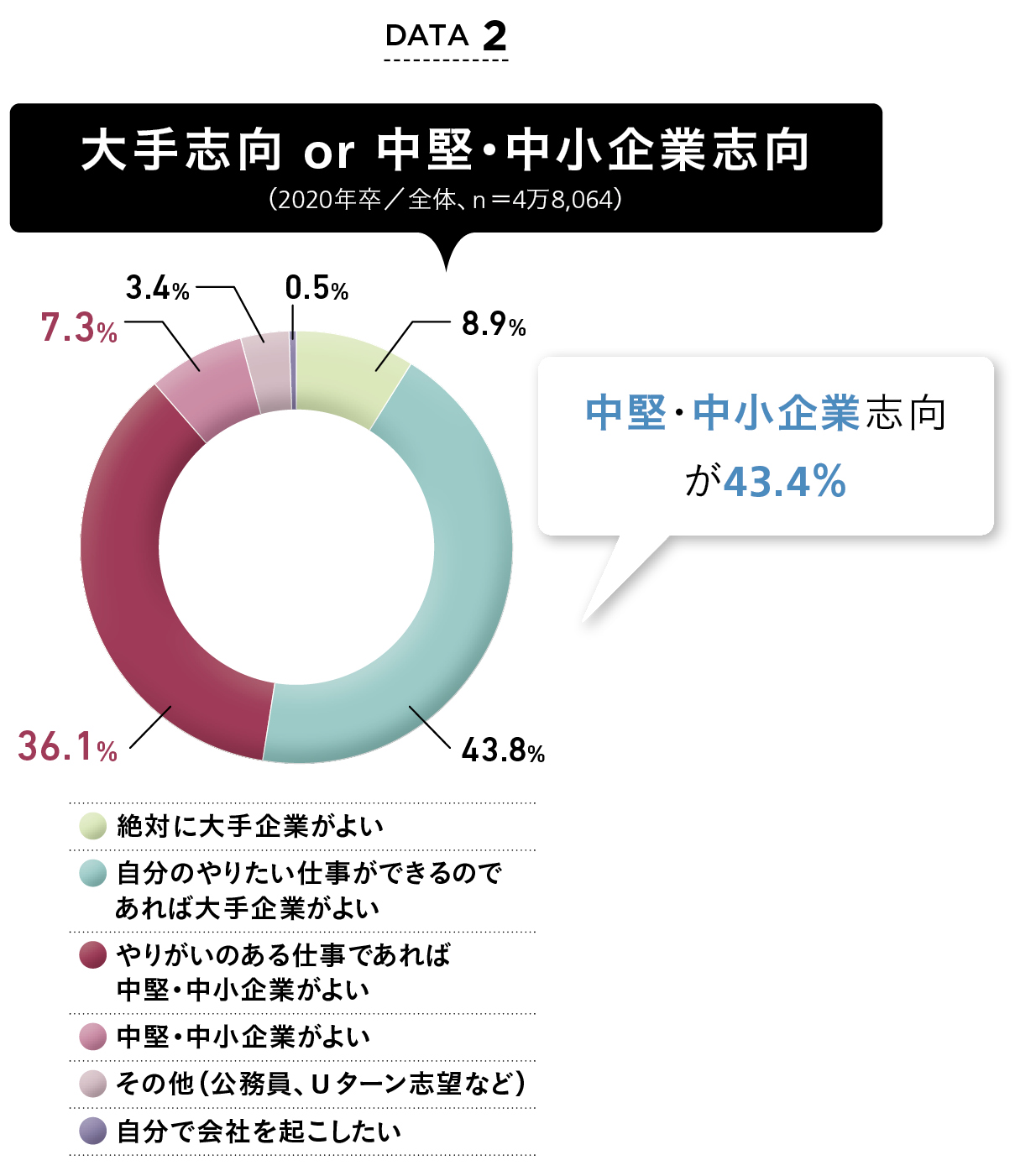

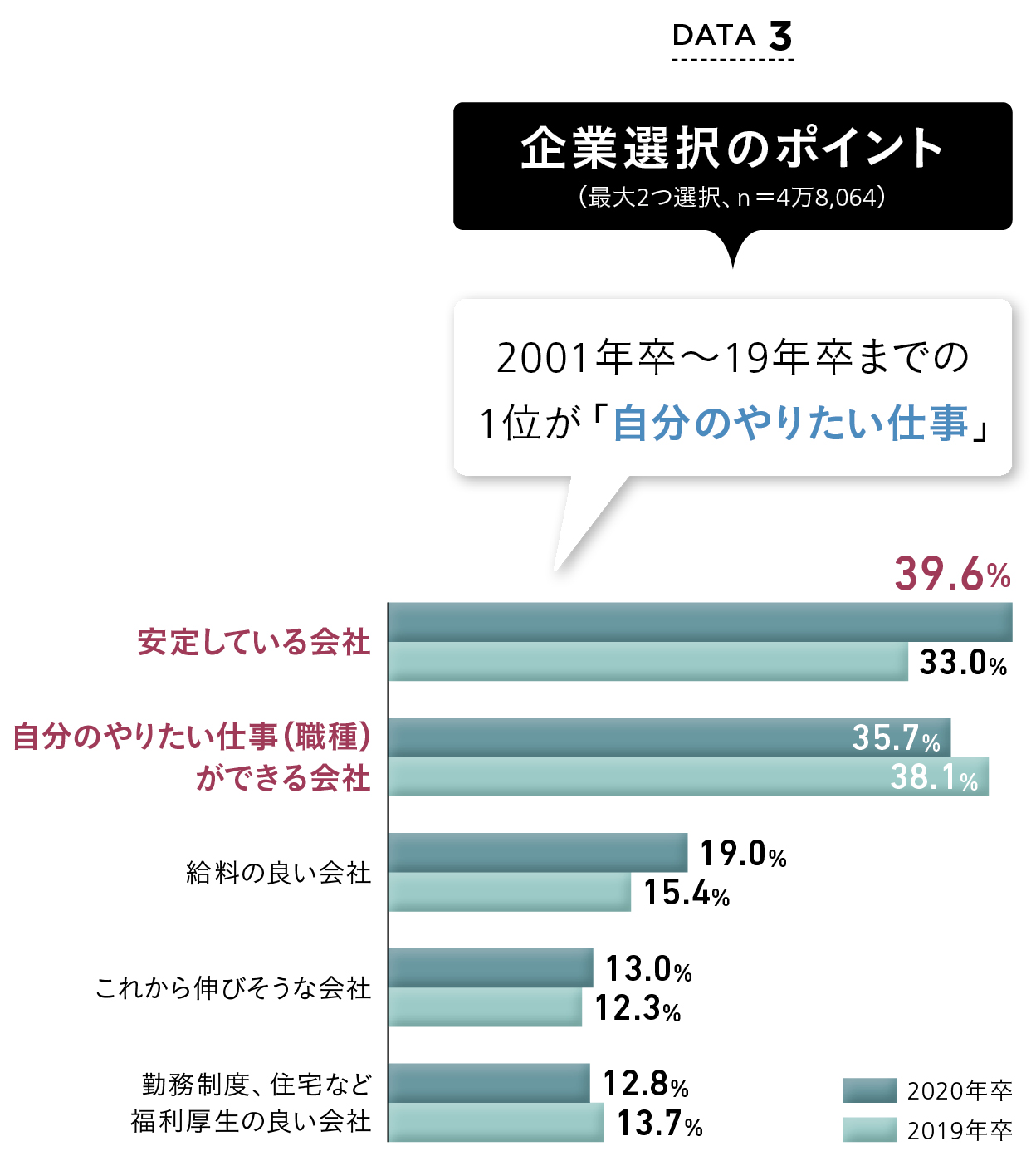

企業志向を問うDATA2では、中堅/中小企業を選ぶ学生が43.4%。企業選択に関わる事項を問うDATA3では、要因に「安定している会社」が39.6%、「自分のやりたい仕事(職種)ができる会社」が35.7%、少し離れて「給料の良い会社」が19.0%と続きます。

「“安定している会社”はここ数年も上昇傾向が見られた項目で、最新調査でトップになりました。2位の“自分のやりたい仕事(職種)ができる会社”は、2001年卒調査から前回調査まで企業選択の1位でした。これらの結果を考えると、安定しながら自分らしく働きたいというインサイトが見えてきます」

また、同調査内の就職観を問う項目では、「個人の生活と仕事を両立させたい」(24.4%)を引き離して「楽しく働きたい」(38.6%)がトップ。「行きたくない会社」を問う項目では、「暗い雰囲気の会社」(28.5%)を抑えて「ノルマのきつそうな会社」が34.7%でトップに。前回調査もトップでしたが、最新調査では前回より3.8ポイントも上昇しています。

「売り手市場であったことに加えて、昨今は働き方改革に関する報道も多く、残業などの無理を強いる働き方に警戒感が広がっています。大学生向けのライフスタイル調査も参照しながら、現代の若年層の傾向をつかみましょう。自分が過ごした時代や感覚と明らかに異なるインサイトが見えてきます」

新卒のインターンシップ参加は“当たり前”という状況

採用手法については、インターンシップを中心に見てみます。「2021年卒 企業新卒採用予定調査」では、「特に注力している採用手法」で「個人面談」(36.5%)の次に挙がるのが「体験型インターンシップの受け入れ」(28.5%)です。インターンシップは企業にとって業務説明の場として、学生にとっては業界/企業理解を深めるプロセスとして重要です。

インターンシップ応募率・参加率を調査したDATA4を参照すると、2019年度では参加経験が84.9%、参加社数平均が3.2社。応募と参加で差があるのは選抜されるケースがあるため、応募=参加とはならないですが、応募経験ありは9割以上。インターンシップは、一定期間のまとまったプログラムから、開催期間が1日など短期的な企画も混在していますが、現代の学生にとって参加が当たり前になりつつあります。

「DATA4と同じインターンシップ調査では、インターシップ参加目的として挙がる上位3項目(複数回答)が、“特定の企業のことをよく知るため”(75.2%)、“自分が何をやりたいのかを見つけるため”(63.4%)、“志望企業や志望業界で働くことを経験するため”(57.0%)です。キャリア選択では、狭い視野を広げる体験(キャリアの展望化)と、広げた視野から自らの興味を探し出す体験(キャリアの焦点化)という2つのプロセスが大切とされていますが、インターンシップがそうした機能の一翼を担っています」

こうした学生のニーズに対して企業側の対応を見ると、「2020年卒マイナビ企業新卒内定状況調査」では、インターンシップの実施状況が全体で68.1%、上場企業に絞ると82.1%が実施と回答(DATA5)。学生と企業の相互理解の観点から、企業にとってもインターンシップの実施は基本線として、何をどのような目的でどう実施できるか、という中身が問われる時代と言えます。

ミスマッチに気をつけたい内定通知までの短期化傾向

中途採用の場合、転職希望者は社会経験を重ね、ある程度の適性や希望が定まった状態で活動する人たちが多い点で新卒採用と異なります。昨今の中途採用も売り手市場の傾向が強く、その一端が求職者の負担軽減を考慮した採用期間短期化という形で現れています。

「短期化は新卒も含めた採用全般で言える傾向です。『中途採用状況調査』では、1次面接から内定通知までの期間が2週間以内としている企業が7割弱、60人未満の企業に限れば平均8.8日、平均面接回数が1.7回です。面接を2回することなく内定通知を出している計算にもなります(DATA6)」

売り手市場を背景に、求職者に都合をあわせながら選考期間をつくる流れは、短期間で負担なく決まる求職者側には確かなメリットがあります。その分気をつけたいのは、相互理解の時間があまり取れていないこと。求職者と企業とのミスマッチが起きかねません。

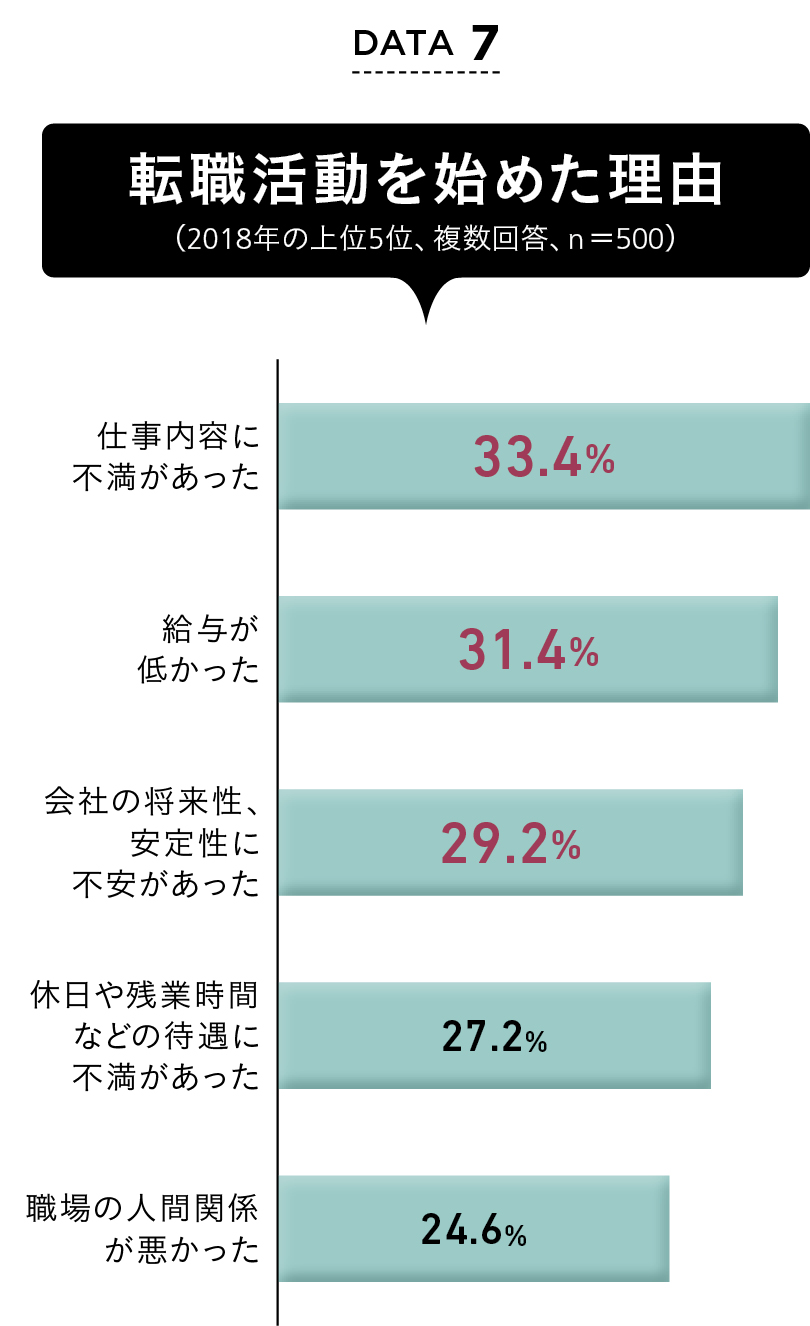

転職活動の開始理由を見ると、全般的には、仕事内容への不満、給与の低さ、所属会社の将来性や安定性への不安が挙げられていますが(DATA7)、厳密には業種、業界によっての傾向の偏りにも注意が必要です。例えば、同調査で「クリエイター・エンジニア」に絞って結果を見ると、「給与が低かった」が45.6%と平均を大きく超えます。

こうした状況では、求職者と企業との相互理解の深め方が問われます。

「従来型の面接は、求職者を選抜する性質が強かったのが、時代の流れとともに、相互理解を高める場へと変容しています。企業側が一方的に質問を投げかけて能力を確認したり相手を値踏みする場ではなくて、求職者は企業に何を求めているのだろう? どのような情報を伝えるといいのか? それによって求職者がどうしたいと考えているのか、というお互いにマッチングが図れるやりとりが望まれます」

採用要件を整理しながら進めたい「採用の複線化」

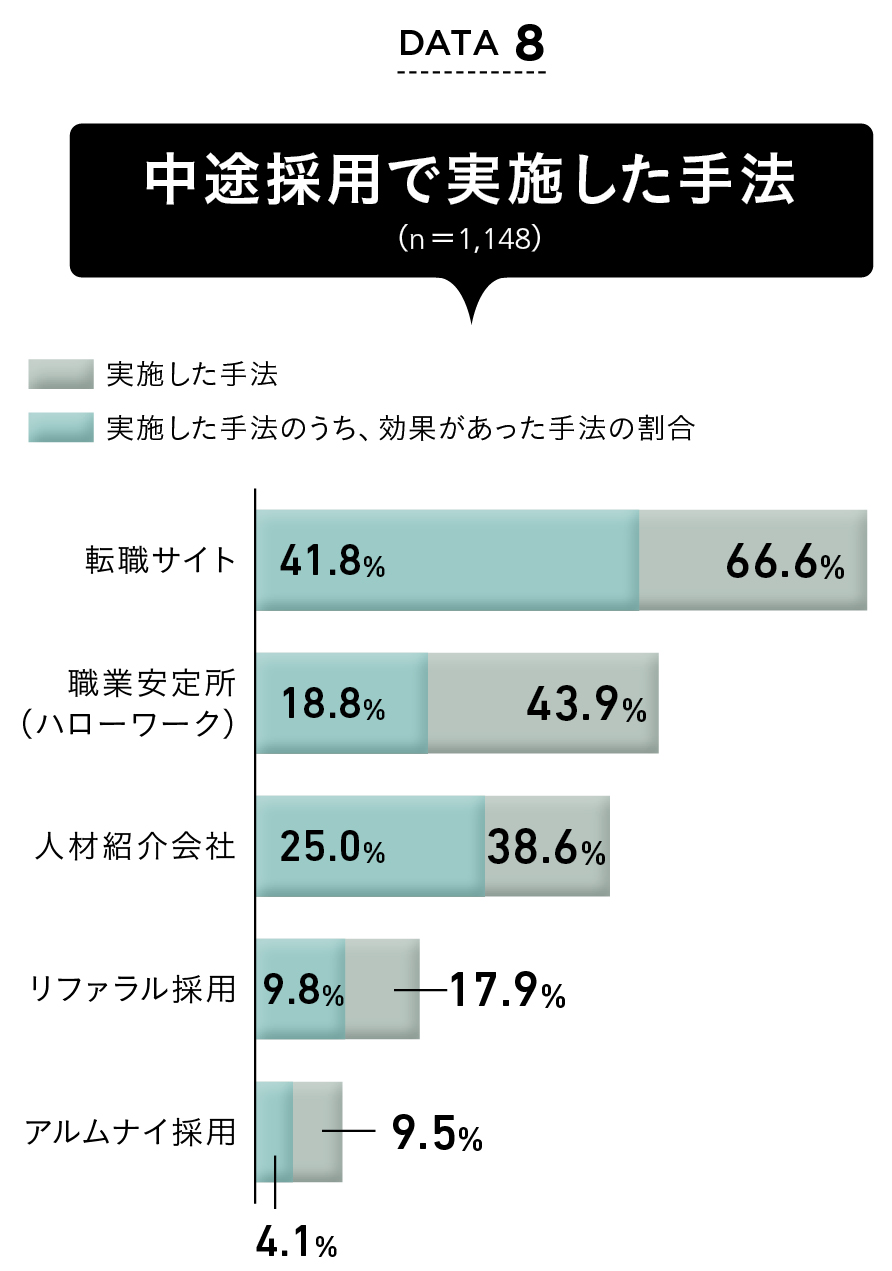

最後に触れておきたいのが、採用マーケティングなど昨今の潮流で、よく耳にするようになったリファラル(紹介、推薦)採用やアルムナイ(出戻り)採用についてです。マイナビの「中途採用状況調査」によると、「中途採用で実施した手法」について、トップの手法が「転職サイト」で66.6%。そのうち効果があった手法だと回答したのが41.8%です(DATA8)。同様に「リファラル採用」だと前者が17.9%で後者が9.8%、「アルムナイ採用」では前者が9.5%、後者が4.1%です。数字だけ見ると、2つの採用方法が主流だとは言えません。

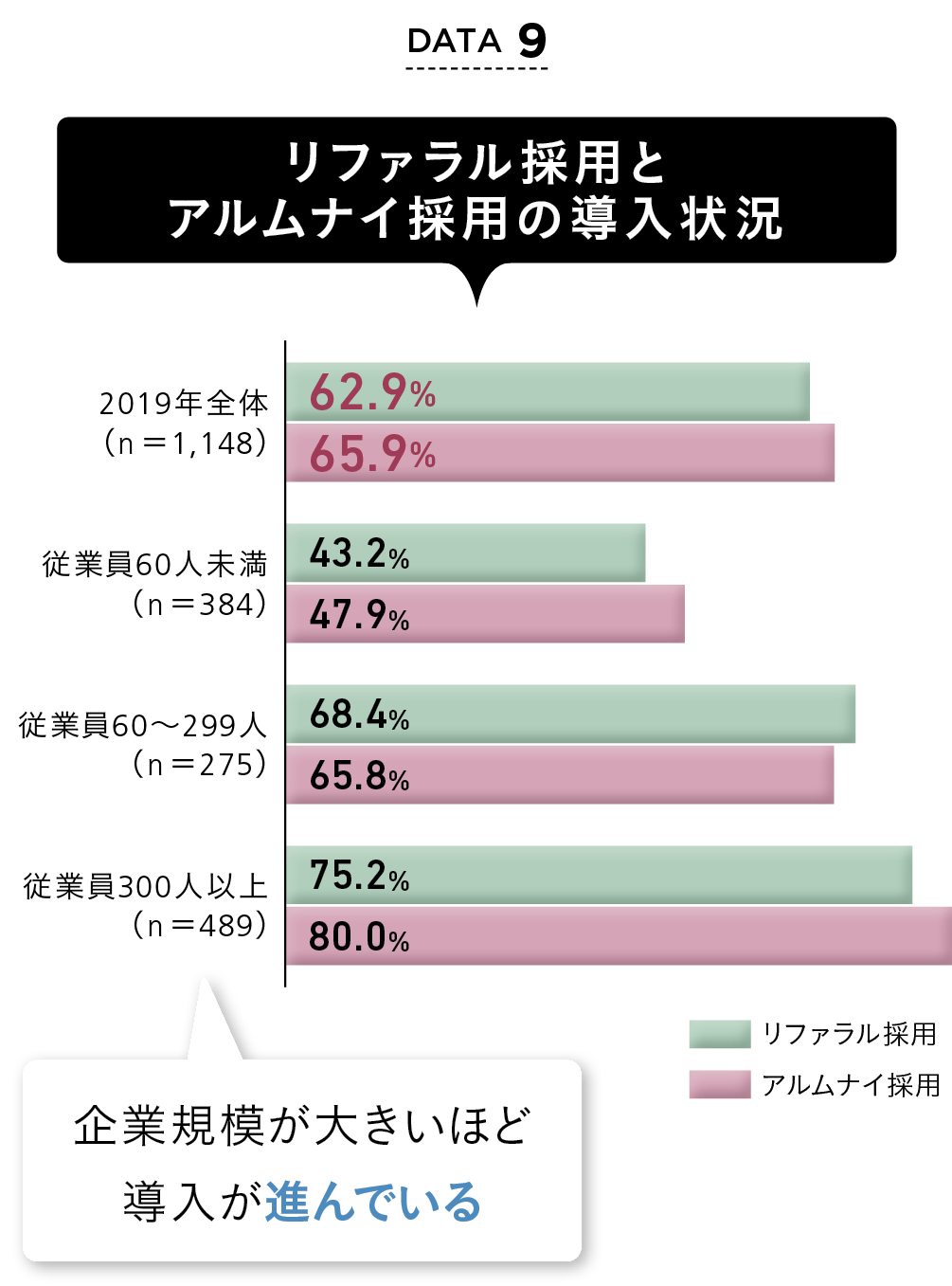

この現状を、栗田さんは主流としての数字の有無ではなく、「採用の複線化」として着目。採用側、求職側の双方について、多様な採用方法だからこそのメリットに言及します(DATA9)。

「新卒なら、一括採用だけでなく職種別採用、卒業後にも門戸を開ける通年採用、特別な条件を設けた採用など、採用手段を複線化することで、幅広い人材と巡り会える機会を創出しています。それが中途採用の現場だと、手段としてリファラルやアルムナイになるのです」

その上で、栗田さんは採用成功の条件を「自社の採用基準を詳細に定義すること」だとアドバイスします。

「採用する人材のスキルや資格、パーソナリティといった基準をできるだけ具体的に明文化し、その能力の見極めに適した採用手段を選択してほしいのです。例えばリファラル採用を行う際に、詳細な人材ポートフォリオを社員に示すことでミスマッチを軽減できますし、社内特有の経験値や組織への同調意識が高い人を求めるならアルムナイ採用を選択するなど、目的に沿った採用手法を選択することができます」

社会のあり方や価値観は時代によって変化するものです。変化への備えの1つとして、多岐にわたる採用に関する詳細なデータを参照するといいでしょう。

- 教えてくれたのは…栗田 卓也

- (株)マイナビ 社長室 HRリサーチ部 部長 日本キャリア開発協会会員(CDA) https://www.mynavi.jp/