リモート共創での企画と制作の進め方(1)

1. 4年間実践してきたリモート共創のノウハウ

monopoがリモートに取り組んできた理由

monopoは、昨年3月にイギリス・ロンドンに支社を設立し、現在は東京とロンドンの2拠点で活動しています。10カ国のルーツを持つメンバーが働いていて、8言語に対応し、自社内だけでなく外部のクリエイターとも国を問わずコラボレーションしています。企業ビジョンとして、「Collective Creativity(集団的創造性)」を掲げていて、世界各地にいる優秀だけれど埋もれているクリエイターたちが表現力を活かす場をつくっていきたいと考え、国境や文化を越えたコラボレーションを推進してきました。そのためには、リモートでプロジェクトを進めることが必須でした。4年ほど前からリモートで世界各地のクリエイターと共創しています。

monopoのオフィスでは、以前から同じ部屋で仕事をしていても、それぞれがチャットやオンライン会議ツールで別の場所にいるメンバーと打ち合わせているという光景が当たり前でした。

クライアントも、国はバラバラです。ヨーロッパでは、リモートでビジネスを行うことがいまや当たり前です。クラウドサインで契約を行い、オンラインでコミュニケーションを取り、多くのプロジェクトを進めてきました。ロンドン支社では、発注から納品までクライアントと一度も顔を合わせないことも多いです。

リモート共創のノウハウ「Remote Natives」を提供

先日monopoがクライアントへ独自に調査したところ、人が集まるのが難しい現状において、53%の企業がWebサイトやCM動画といった広告制作を断念していることがわかりました。確かに広告業界は、飲み会のコミュニケーションが必要だったり、人と会うことを前提とする文化でした。しかし、リモートで制作を行うノウハウを提供することで、広告制作が抱える現状の課題を解決できるのではないかと考え、4月に「Remote Natives」というソリューションを提供開始しました(01)。パッケージにすることは、クリエイターや会社とリモートで共創するやり方の開発を今後もしていこうという宣言でもあります。

そもそもWebサイト制作は制作物がオンライン上のものですし、映像もPC上で編集しているものなので、リモートといっても、やり方はそれほど大きく変わりません。むしろ、リモートによって生じるメリットが多いので、そのメソッドの中には今後も残っていくものがあるのではないかと思います。

メリットの一例を挙げると、欧米の調査ですが、「企業のコストのうち3割ほどをミーティングが占めている」というデータがありました※1。広告の制作・進行における業務も、体感では3割程度がミーティングです。それらがリモートになることで、移動時間やコストなどを削減できます。

また、ミーティングはこれだけコストがかかるものにもかかわらず企業のマネジメントはミーティングのやり方をしっかり学んでいないという状況もあります。リモートによって見直されるこの時期に、ミーティングのやり方を再定義し、教育し直すチャンスと言えます。CXOで必要なのは、CMO(Chief Meeting Officer)かもしれません。

※1 https://www.readytalk.com/meeting-resources/infographics/true-cost-meetings-infographic

これまで培ったリモートでの制作経験を「Remote Natives(https://remote-natives.com/)」というソリューションとして提供。フルリモートでWebサイトや映像制作、写真撮影などができます

東北新社とタッグを組んだ「STUDIO D_STANCE」

さらに5月には、大手映像プロダクションの東北新社と業務提携し、同社の大規模な撮影技術とRemote Nativesを掛け合わせたサービス「STUDIO D_STANCE」の提供も開始しました。これまでmonopoではスモール~ミドルバジェットでの映像制作はやってきましたが、東北新社の持つ圧倒的な技術やノウハウ、1,600人もの人材に弊社のメソッドをインプットすることで、リモートで圧倒的なクリエイティブをつくることができるようになるだろうと考え、提携することになりました。すでにフルリーモートで制作したCM動画を発表しています(02)。

人が集まれない現状は、必ずしもマイナスではないと思っています。これまでの広告制作の現場では、非効率的でおかしな慣習がたくさんありました。たとえば、制作会社のプロデューサーらがクライアントからのフィードバックに対応できるようにと、延々と16時間の会議に参加するといったことが。こうしたことが、制作現場の長時間労働にも繋がっていました。

いまは、制作フローをDX(デジタルトランスフォーメーション)していく変革のタイミングなのではないかと思います。

東北新社とタッグを組み、フルリモートで動画制作を行うサービス「STUDIO D_STANCE」の提供も開始。「BS 10 スターチャンネル」のテレビCMでは、役者の自宅に撮影機材を送付し、リモートでディレクションして撮影しました

2. 効率的かつ効果的なコミュニケーション手段

基本的な連絡手段はチャットで短く速く

Remote Nativesでは特定のフレームワークやツールを用いるわけではなく、実際の進め方は案件や担当者によりさまざまです。ただ、共通しているのは、チャットをベースに短く速くやりとりすることです。

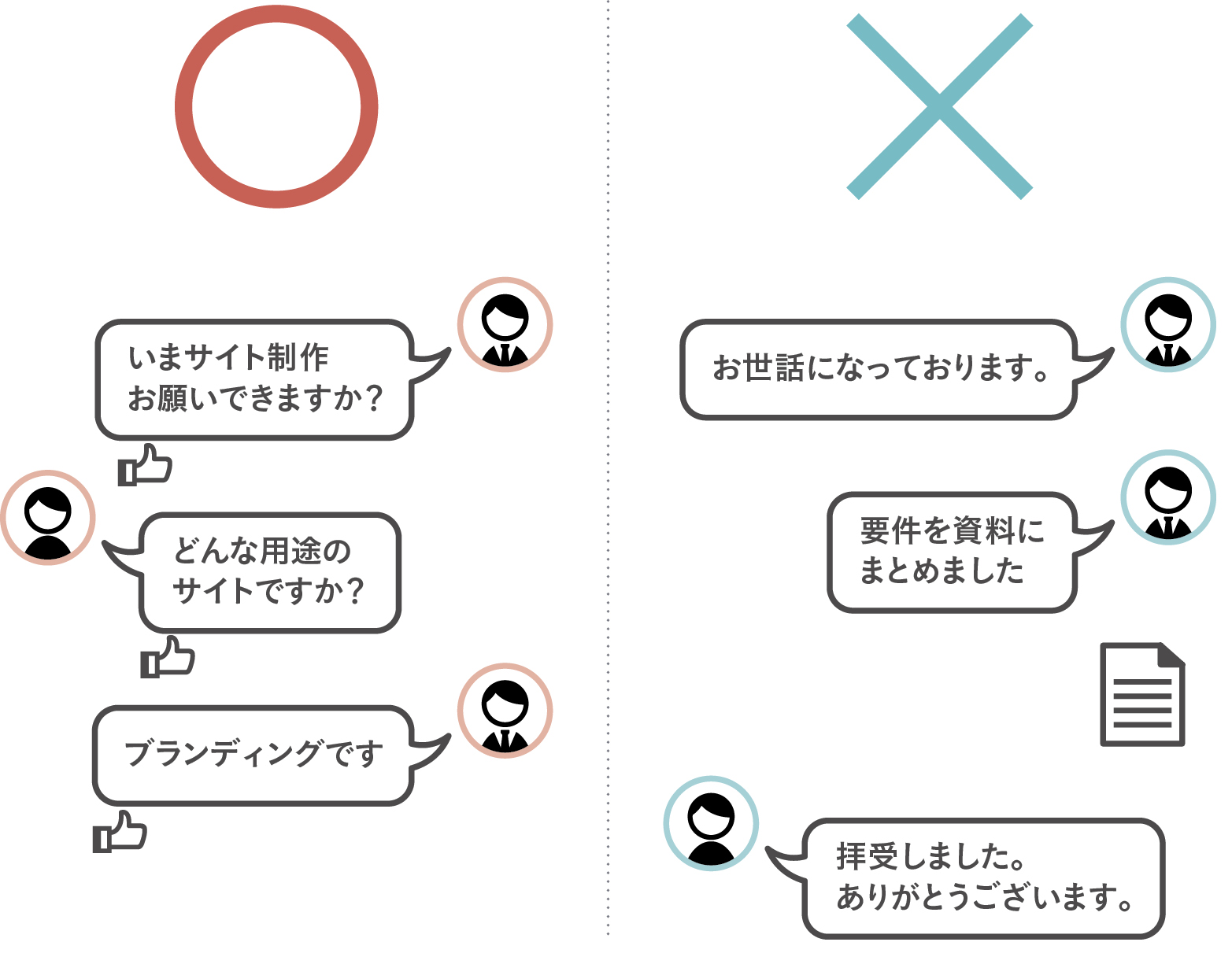

たとえば、従来はクライアントは10ページの資料を用意してブリーフィングを行い、弊社はそれをもとに企画書を作成、プレゼンする、というようなことをしてきました。しかしリモートの場合は、チャットでメモ程度の内容を一言書いて送り合うという形で進めていきます。

まずはクライアントの意向や考えなどを資料にまとめることなく短文で細かく送ってもらい、こちらも提案や質問点などを短文で返信していきます。それを1日で100通くらいやりとりすると、企画の方向や考え方がシェアできるようになり、チャットをまとめていくだけで企画書ができます。速くやりとりできる方が双方の意思のズレが少なくなり、細かくチャットで意見交換したり合意を取ることで、齟齬が起きにくいように思います。

こうしたコミュニケーションは、ミーティングに割く時間を大幅に効率化できるうえ、従来だったら起こりえていた「特に何か次にやるべきことが決まるわけでもない、あまり意味のないミーティング」もなくなります。テキストベースなので目的が明確なうえ、論理的な話になりやすいです。また、テキストというエビデンスが残るので「言ったけれど相手の印象に残っていなかった」というようなことも起こりにくく、ミーティング後に議事録をまとめて制作メンバーに共有する作業も発生しません。

制作チーム内のやりとりにおいても同様に、まとまりのない断片的な情報や、思ったことをその都度チャットで送ってもらうようにしています。送られてきたものが集まると、メンバーの考えていることが把握できてきます。

チャットに用いるツールは、Facebook MessengerやSlack、LINEなど使いやすいもので構いません。何より大事なのは、クライアントとのコミュニケーションにおいてツールや進め方など、はじめに取り決めをしておくことです。「お世話になっております」などの挨拶は抜きにして投稿は用件だけにし、了承の意は「了解しました」などと書くことなくスタンプのみで良しとしましょうといったように運用ルールを共有しておくことで、効率的でありながらも失礼のないコミュニケーションをしていきます(03)。

こうすることで、メールの丁寧なやりとりより動きが軽妙になります。既読を把握できるのも良いところです。クライアントによっては使い慣れないツールを不便に感じたり、会社のセキュリティ上アプリのインストールが禁止されている場合などもあります。ただ最近はリモートワークが広まった影響で、Slackなどを導入する企業が増えてきて、ツール面のハードルは低くなりつつあります。

基本の連絡手段はチャットで行います。手間となる形式的な挨拶は省いて了承はスタンプだけで良しに。時間をかけて要件や企画書を文書できちんとまとめることよりも、一言の要望やアイデア、疑問などを迅速にやりとりすることで意思を共有していきます

オンライン会議ツールでモヤモヤを解決する

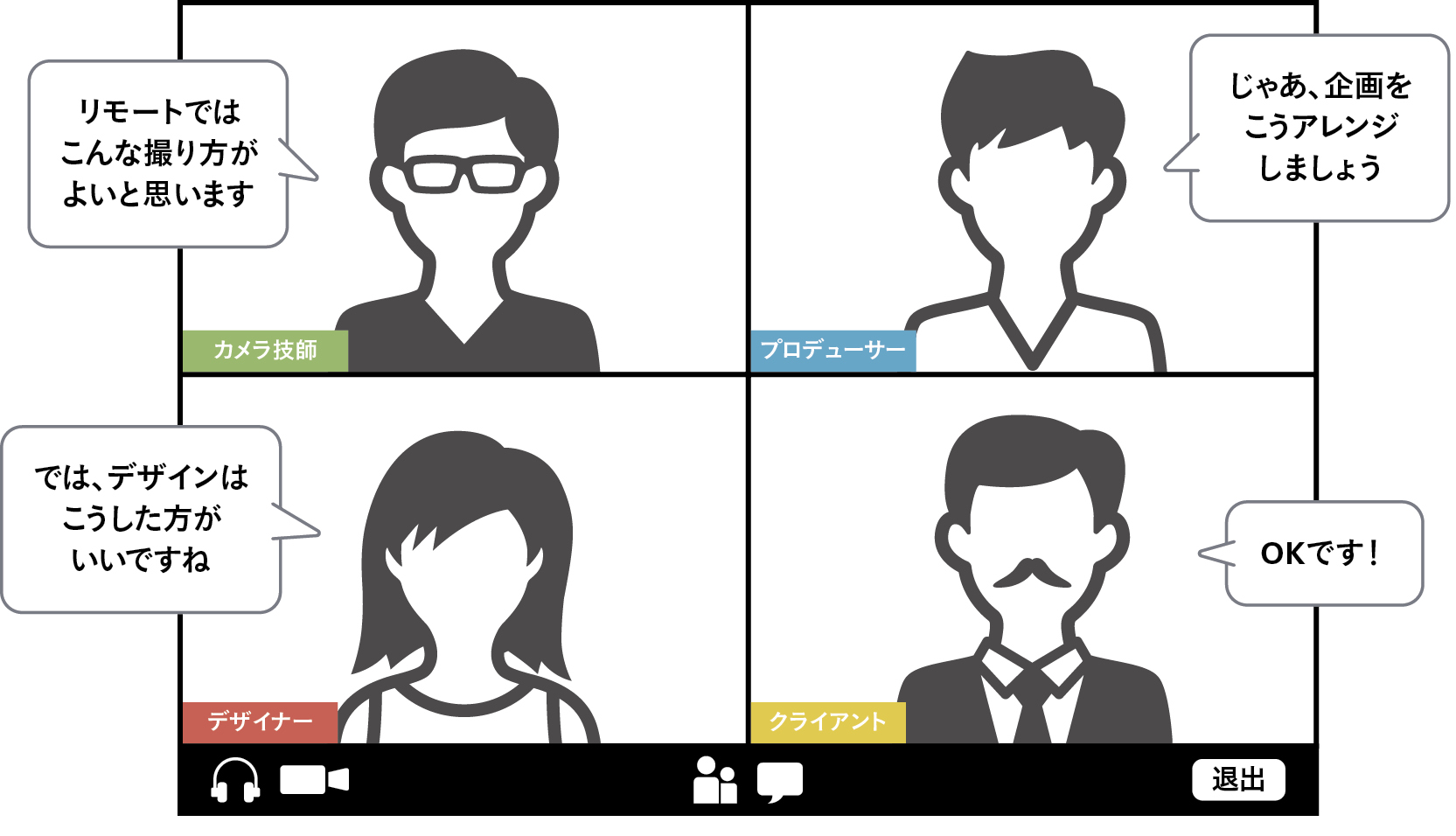

企画を詰めるなど目的がはっきりしているときはチャットが便利ですが、「まだクライアントの意向が固まっていない」「提案したアイデアがイマイチ腑に落ちていないけれど何がひっかかるのか見えていない」というようなモヤモヤした状況のときは、ZoomやGoogleハングアウトといったオンライン会議ツールが有用です(04)。

Zoomなどで雑談をする中から答えが見えてくることもあります。従来でも、雑談から良い企画に育つということはよくありましたが、こうした空気感を共有することはリモートの弱いところですので、意識するようにしましょう。

また、制作チームのメンバーのモチベーションやテンションが見えないとき、チャットのやりとりで伝わりきれないと感じたときなども、必要に応じてオンライン会議ツールでコミュニケーションを取っていきます。

オンラインミーティングを会議の“代用”と考えないのがポイントです。ゼロから会議体で始めるのではなく、チャットでプロジェクトを効率化した上ならば、価値のある有意義なミーティングとなります。

なんとなく腑に落ちない、まだ他に何かあるような気がするなど、曖昧なモヤモヤが生じる際は、オンライン会議ツールで直接話をしていきます。雑談の中から良い解決案が出てくることもあります

3. 制作現場のフラット化で質の高い企画書と企画会議に

現場の声の反映から新たな企画が生まれる

チャットやオンライン会議ツールなどのコミュニケーションで企画趣旨がまとまってきたら、具体的にどんなアウトプットにするのか企画内容を詰めていきます。このときも、リモートで進めるからといって特別に身構える必要はありません。

ただ、映像制作などに関しては特に、企画を出す時点で「リモートでもクオリティの高さを担保し実現可能か」「編集などでおもしろくアレンジできそうか」という判断をしていく必要があります。そのためには、制作技術のわかる現場のスタッフが参加していないと、適切な判断ができません。これまで企画会議に参加していなかったカメラ技師の方など現場のスタッフが、上流の企画会議に参加することが必要になってきます。

実際にリモートで進めてきたプロジェクトでは、現場のスタッフの「こういう企画ではリモートでの撮影は難しい」という助言を元に、その場で新たな企画が提案されたこともありました。このように実制作に詳しい人たちを分断せず、フラットに参加してもらうようにすることが、リモートでの制作をうまく進めるためのポイントです(05)。クライアントの承認権限を持つ方にも参加してもらえると、より話が具体的かつ迅速に進められるので良いでしょう。

こうした企画会議はオンライン会議ツールで行いますが、リアルな場での会議と違い会場の面積にも制限がないので、関わるスタッフが大勢いても参加しやすいというのもリモートならではのメリットです。

リモートでも制作が可能か、クオリティを担保できるかという視点は企画を決める段階から必要です。そのため、これまでは上流の企画会議には参加していなかった現場の技術者などに参加してもらうことは必須です。可能であれば、クライアントの決済者にも参加してもらえると、より迅速に内容を固められるでしょう

発言力が公平になる企画案出し

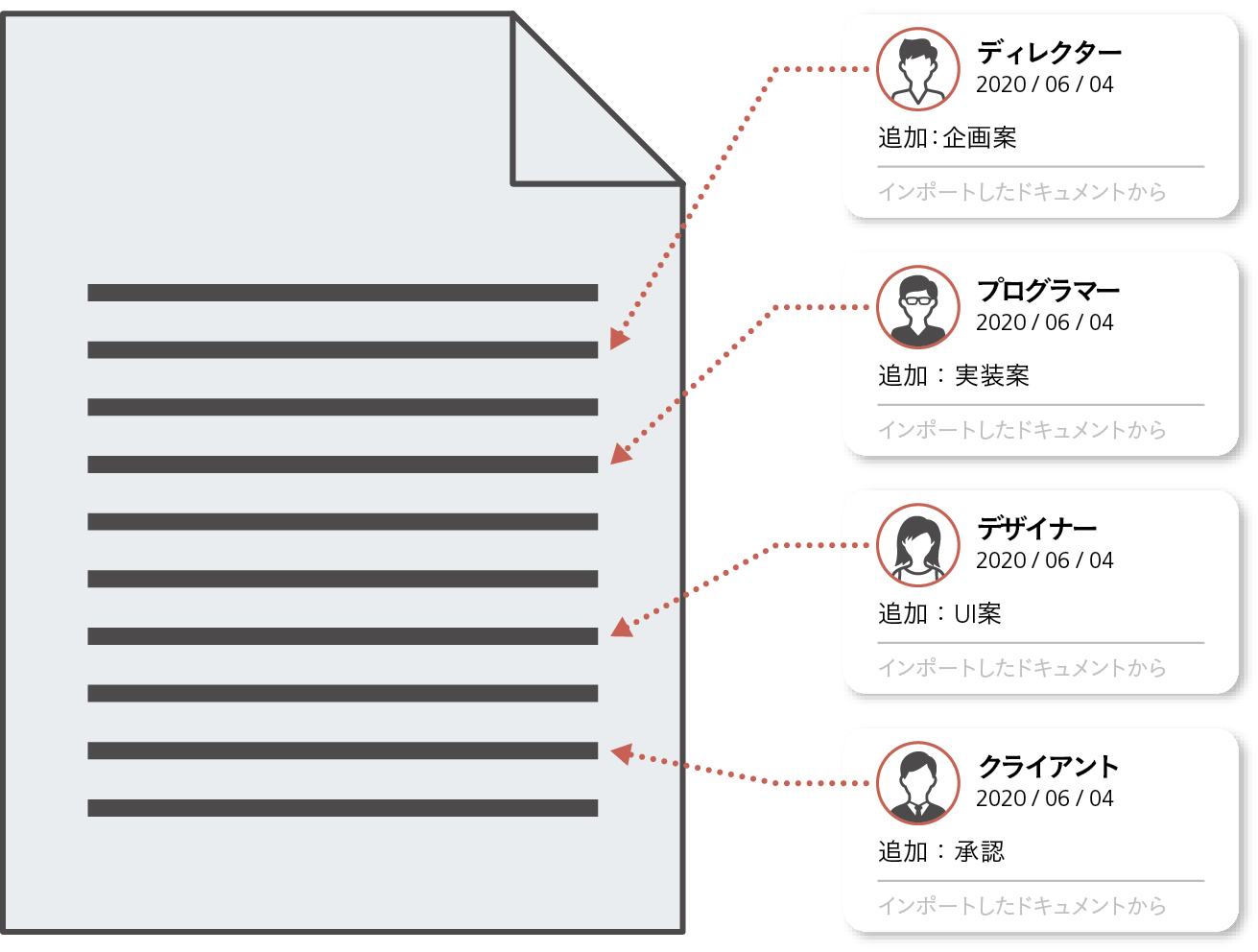

Webサイト案件などの企画案を制作チームで練る際は、Googleドキュメントが有用です。一つのファイルを皆で編集でき、誰が加筆・修正したかという履歴がすべて残るからです。編集権限をプロジェクトメンバー全員が持つようにし、Googleドキュメントにアイデア出しをしてもらうようにすると集まりやすく、そのアイデアに対して「それならこんなグラフを入れるのはどうですか?」というような各々の役職の視点からの具体的なフィードバックも出てきます。そして、クオリティも実現性も高い企画内容が組み上がっていきます(06)。この方法でも、アウトプットの回数の多さやスピード感が重要です。

リアルの会議では、人前で話すのが得意な人の意見が目立ちがちですが、普段会議で発言するのがあまり得意ではないメンバーから良い企画案が上がってくることも多々あります。可能であればクライアントにも編集権限を持ってもらうと、クライアント目線の意見や承認を同時に反映していくことができます。

社内でアイデアを募集する際も、「Googleドキュメントに1画像、1タイトルで端的にアイデアを出してください」というように投げておくことで、一晩で何案も集まります。会議を行うよりも速く内容が詰められることが多いです。

場合によっては、あえて誰が記入したかわからないように、匿名で利用することもあります。というのも、アイデアを出したときに、「誰が提案したのか」でバイアスがかかることがあるからです。上長や先輩の意見は否定しづらいこともありますし、クライアント側も社長と社員がそれぞれアイデアを出したとき、「社長の意見だから」と重視してしまうことがあります。しかし、本来重視すべきは、日々現場で多くのプロジェクトを手がけている社員の声の方かもしれません。

オフラインでは、クライアントとお酒を飲んで親密になったり、抽象的な話をして場の空気をつくるというのもプロジェクトを円滑に進め、企画を立てる上での有効な手段でした。しかしリモートにおいては、デザイナーやプログラマーなど具体的なものづくりをする人の発言力が強くなります。「それではこんなビジュアルでどうでしょう?」と画像1枚を提示することで、会議のイニシアチブを握っていけます。現場のスキルを持つ人たちにとっては、とてもいい時代になってきているでしょう。従来の抽象的な空気づくりが得意だった社長の身としては、自分の役割が弱くなっているようにも感じますが(笑)。

プロジェクトメンバーやクライアントなどにも編集権限を開放し、皆でアイデアやフィードバックを記入していくことで、企画書の素案ができていきます

- 教えてくれたのは…佐々木芳幸

- monopo代表。2011年monopoを学生起業。クリエイティブエージェンシーとして国内外のブランドにサービスを展開する。

- 高橋健太

- monopoプロデューサー/テクニカルディレクター。国内外のクリエイターとチームを組み、デジタルプロジェクトを担当する。