YouTubeを軸に最適化 リモート時代の動画広告

リモート環境で本当に動画は有効か?

ここでは、なるべく低予算で、あまり時間をかけずに新たな顧客接点づくりが可能なのか、その手段としてSNS動画広告が該当するのかを考えていきます。まずはSNS動画広告と限定せず、私たちの現場の状況も踏まえながら、コロナ禍での動画全般に対する企業の動向や施策の傾向を見てみましょう。

マーケティング全般(認知、興味関心、比較検討、コンバージョン)の施策で、デジタルシフトが起きています。背景には、タッチポイントで「対面」の可能性が格段に減少し、強制的にデジタル施策を手がけざるをえないことが挙げられます。

これまで動画全般は、一定の期間と予算に基づく大手企業による施策がまだまだ多くを占めていましたが、コロナ禍を背景に、低予算で動画に新たな可能性を求める中小企業やスタートアップ企業が増えています。以前から頭打ちになっていた施策の突破口として、これまで取り組んでいなかった選択肢として動画に焦点が当てられるようになったわけです。弊社ベースで言うと、直近1~2カ月で動画に関する資料請求が通常の4倍以上に増加しています。

問い合わせのある企業側の中には、与件が定まらないまま相談されることも多いです。大前提として押さえておきたいのは、みなさんが抱える課題が動画施策に適しているかどうかの見極めです。予算を抑えた動画施策は存在しますし、あまり時間をかけずに結果が出るケースもありますが、動画で施策化すれば何でも結果が伴うわけではありません。SNS動画広告だからお金がかからない、ということもありません。結果を生み出すためには、一定期間の取り組みが必要であること、目的によって動画施策が適切な場合とそうでない場合があることを踏まえておきましょう。

SNS動画広告では、中でも配信母数がもっとも大きいYouTubeを中心にソリューションを検討することが現実的です。あとは、ターゲットと各SNSとの相性も考慮しながら、SNS動画広告全般の取り組み方について考えます。

目的とターゲット層を整理する

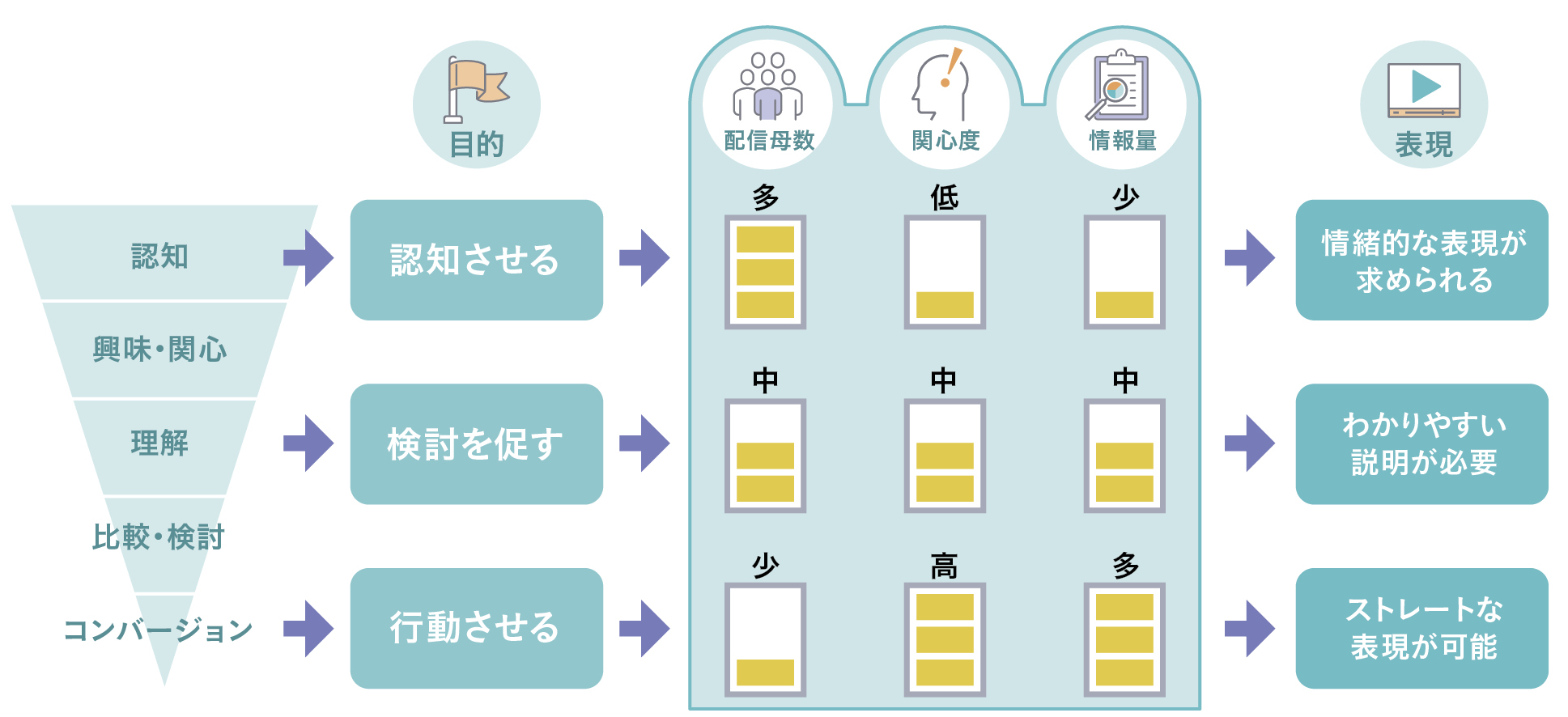

目的に対する手段として「動画」施策が最適である、と判断した場合を考えましょう。あらかじめ知っておくといいのが、マーケティングファネルに対応した動画表現の種類です。

動画に限らず施策を考える場合、目的とターゲットを照らし合わせながら、最適な手段やコンテンツ(表現)が何であるかを検討すると考えやすくなります。例えば、直近で抱える課題が認知施策なのか、もう少し興味や関心が高まっている層に検討を促したいのか、購入や申し込みの意思が高い層への最後の一押しなのか。おおよそ目的を3つに分類します。

ファネルのどのフェーズにも課題があって、どこから手をつけたらいいかわからない場合は、各フェーズの最終目標がコンバージョンですので、ゴール(コンバージョン)に近いところに着目すると考えやすいです。すでに興味関心度が高い層への獲得漏れに対して、確実に振り向いてもらう施策で成果(コンバージョン)につなげます。そのためには、例えば細かい内容に踏み込んだようなコンテンツが求められます。このように、目的別と対象ユーザーの規模、関心度合いなどと連動した、しっくりくる表現のタイプを割り出しておきましょう(01)。

認知目的なら対象ユーザーを広く構えた方がいい分、対象の多くが強い関心を持っていないので、気持ちに何となく働きかけるコンテンツで少しずつ関心度を高めてもらうことが肝要、と考えられます。

まずは動画ありきと考えず、目的やターゲットを踏まえた最適な施策が何か。置かれた状況と目的、ターゲットの組み合わせから、別手段が妥当だと考えられるなら、動画に固執せず別手段を採用します。動画施策が妥当となれば、目的やターゲットから施策に必要な要素を整理。求められる表現の傾向や施策が機能しやすい(配信)方法も徐々に絞られてくるでしょう。

マーケティングファネルに基づいて、目的にあわせたユーザーの状況や適しやすい動画表現について整理しました。上の図を参考におおよそを把握し、ここにターゲット層の傾向も加味して検討できるといいでしょう

技法別で動画の特徴をつかんでおく

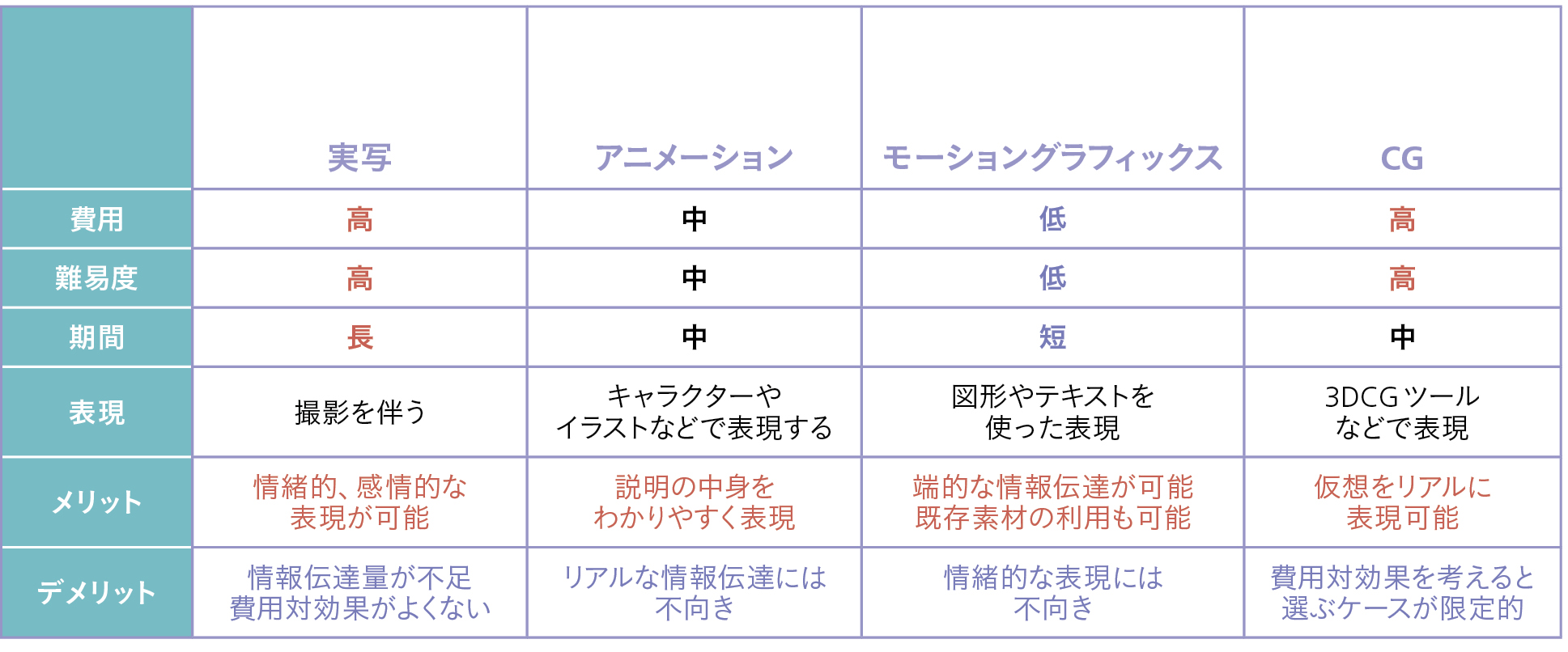

目的別とターゲット層の組み合わせから、求められる動画(表現)の種類が見えてきたら、表現を実現するための技法についても押さえておきましょう。ここでは、動画の技法を4種類(実写、アニメーション、モーショングラフィックス、CG)で考えます。

4種類について、技法の性質を費用(予算)や難易度、おおよその制作期間、特徴や長短所についてそれぞれ把握しておけると、具体的に動画をどのようにつくるかを検討する際の足がかりになったり、動画施策を提案する相手の狙いを理解しやすくなります(02)。

実写は費用がかかり、難易度が高く、一定以上の制作期間が伴いがちですが、その分、情緒的な表現がしやすい強みがあります。スマホ撮影で安価に押さえた実写も可能ながら、狙いがあってのスマホ撮影なのか、予算ありきなのかでも動画の仕上がりは変わります。

アニメーションは、4種類の中ではどれも中間くらいの位置づけでひとまず理解しておきましょう。実写ほど費用がかからない可能性は高いですが、キャラクターやイラストなどに独自性を求めるほど、予算も時間もかかってきます。説明をわかりやすく伝えやすい技法ですが、実写と異なりリアリティを出したいコンテンツには不向きかもしれません。

モーショングラフィックスは、手元にある資料などのデータを素材として活かしてつくれますし、4技法の中ではもっとも安価で、制作期間もかからずに用意しやすいでしょう。直接的な表現がしやすい一方で、情感を出したいような表現には不向きといえます。

CGは実写と同様、ある程度の予算や期間とともに技術の伴う表現ですが、想像上のことをリアルに再現するような演出には有力な選択肢です。

以上4つの技法を紹介しましたが、技法ありきで考えると失敗します。目的とターゲット層、最適な手段を考えた上で、適切な技法を選びましょう。

動画の技法別で特徴をまとめた表です。目的やターゲットに予算や期間などの諸要素も掛けあわせながら、選ぶのが妥当です

目的とターゲットを最適化した動画表現の探り方

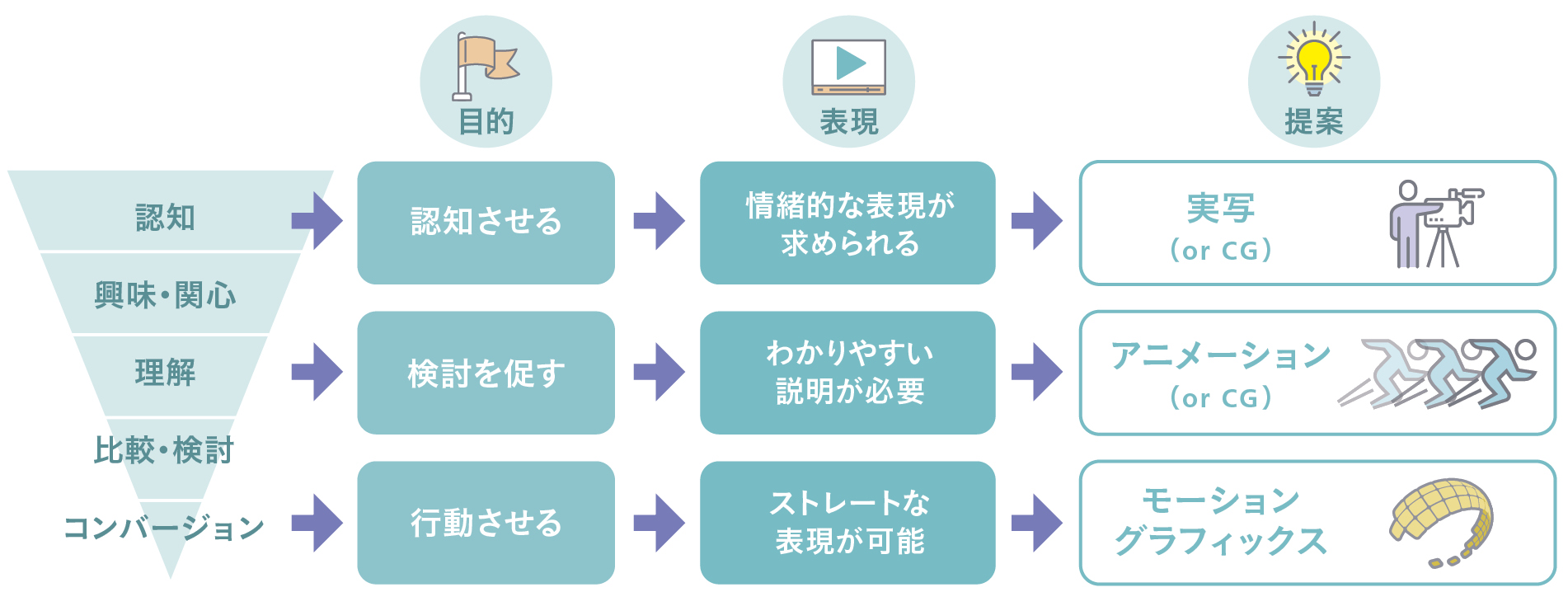

ここまで、目的別に考えられる配信母数や関心度などを割り出し、そこから見えてくる表現、動画の技法を整理してきました。すると、対象ユーザーの状況にあわせた技法の目安がわかってきます(03)。「認知フェーズ」だと、必ずしも関心の高くない多数のユーザーに、少しずつ関心を向けてもらえるような情緒的な表現が適しているので、技法としては実写(もしくはCG)が有力候補になってきます。

「検討フェーズ」の場合は、認知フェーズより関心の深まった層ですが、もう一歩踏み込んだ説明によって、関心度を高める必要があります。わかりやすい説明が可能になる技法で、費用対効果も勘案すると、実写よりアニメーションでの展開が現実的だろう、となります。

「獲得フェーズ」の場合は、かなり関心度の高いユーザー向けですので、直接的な表現で最後の一押しにつながる表現が向いています。となると、短期間の準備もしやすいモーショングラフィックスでの展開が費用対効果の高い施策だと判断できます。

今回の場合、限られた予算と期間、新規営業が厳しくデジタル施策で現状打開をしたいが、何から手をつけたらいいかわからないという条件を並べると、モーショングラフィックスを用いたSNS動画広告施策が考えやすい、ということになります。さらに対象がBtoBなら、配信先として配信母数が大きいYouTubeと、ユーザー層の傾向と重なりやすいFacebookが浮上するでしょう。

繰り返しますが、動画ありきで考えるべきではありません。動画以前に考えるべきことがあるはずです。Webサイトの状況が不十分、ランディングページ(LP)が用意できていないなら、動画の前にそれらの整備が優先されます。リスティング広告やディスプレイ広告を手がけていなければ、動画の前にそれらの着手の検討も必要です。ひととおりの準備や着手を経た上で、いよいよ動画施策が選択肢になります。

マーケティング(購買)ファネルを基に、ユーザーの状況別に適した表現を対応させると、求められる動画の手法が見えてきます。あとは予算や広告メニューも含めて妥当性を詰めていきます

動画の目的を4つの視点で考える

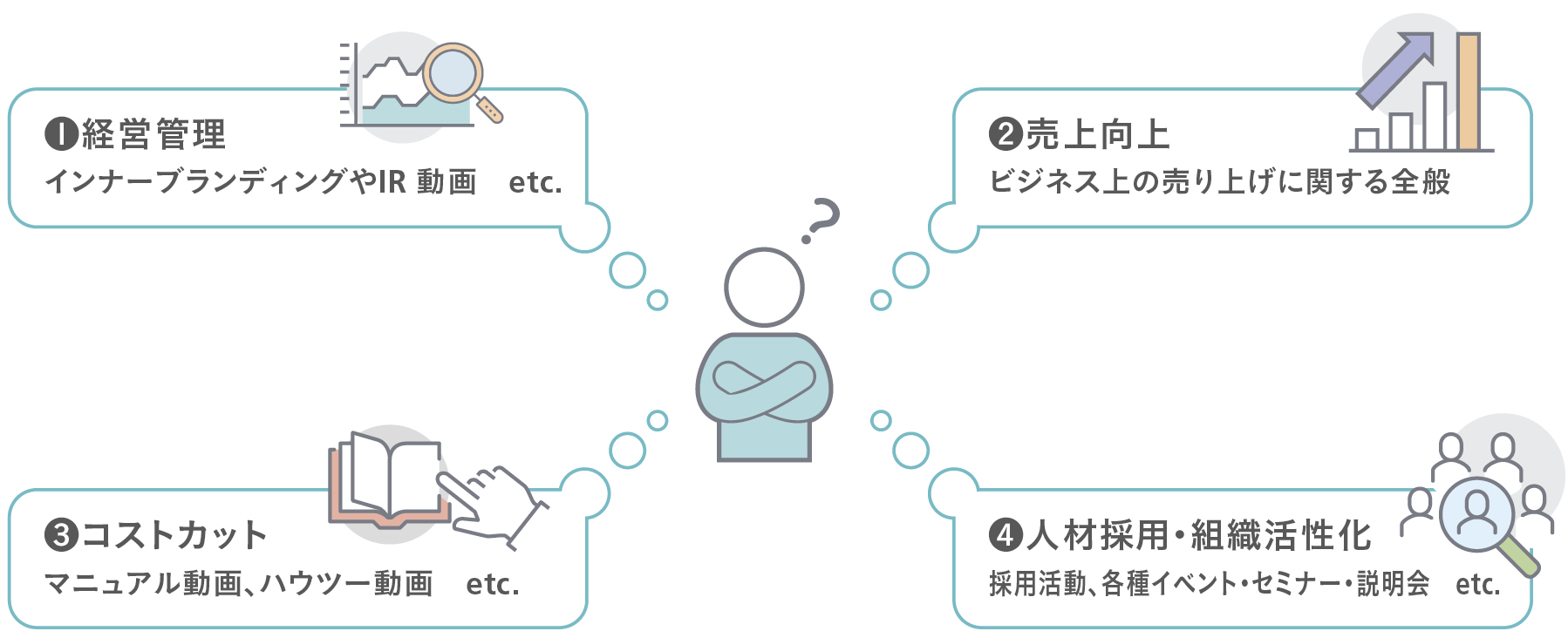

SNS動画広告に限らず施策を検討する上では、「目的」と「ターゲット」、さらに両者に適した手段を予算などの諸条件とも照らし合わせて導きます。妥当な手段が「動画」となった際、ここからはもっと具体的な目的を起点に、最適な施策のあり方(もしくは、SNS動画広告のあり方)を考えていきましょう。

動画の目的は、おおむね4つの視点に分けると考えやすいです。4つとは、企業や組織のあり方を伝える「?経営管理」、ビジネス全般の売上に関する「?売上向上」、動画によって業務の合理化・スリム化を目的とする「?コストカット」、採用活動や各種説明会などに関連する「?人材採用・組織活性化」です(04)。SNS動画広告ありきで考えるより、施策に基づく「目的」をきちんと整理できると、ターゲットや予算なども含めた要因と紐づけた、より適切な現場の手段が見えてきます。

4つの視点の中から、最初に「?経営管理」について見ていきます。具体的には、インナーブランディング向けの動画やIR情報をまとめた動画を想定します。私たちの現場では、会社の理念や考え方をまとめた動画をつくって、社内全体に考え方を浸透する目的で用意するニーズや、コロナ禍によって株主総会のオンライン化が進んでいるので、株主向けにWebサイト上にIR情報用の動画を格納するケースが増えています。もしくは、株主に送付する資料にQRコードを入れておいて動画視聴へとつなげている事例もあります。

インナーブランディング、IR情報に関連する動画は、動画化としての需要はある一方で、目的達成のために広告展開を必要としているわけではありません。目的に対して、別手段で進めるほうがよければ、無理にSNS動画広告で展開する必要はありません。「?経営管理」は、SNS動画広告にとらわれず、サイトへの組み込みなど、目的達成のために機能する別の手立てを優先しましょう。

動画施策の必要性を、企業や組織が抱える課題別に4つの視点で捉え、それぞれに最適化した手段を見つけます

「売上向上」打開策はSNS広告と購買データとの連携

SNS動画広告に限らず施策を検討する上では、「目的」と「ターゲット」、さらに両者に適した手段を予算などの諸条件とも照らし合わせて導きます。妥当な手段が「動画」となった際、ここからはもっと具体的な目的を起点に、最適な施策のあり方(もしくは、SNS動画広告のあり方)を考えていきましょう。

動画の目的は、おおむね4つの視点に分けると考えやすいです。4つとは、企業や組織のあり方を伝える「?経営管理」、ビジネス全般の売上に関する「?売上向上」、動画によって業務の合理化・スリム化を目的とする「?コストカット」、採用活動や各種説明会などに関連する「?人材採用・組織活性化」です(04)。SNS動画広告ありきで考えるより、施策に基づく「目的」をきちんと整理できると、ターゲットや予算なども含めた要因と紐づけた、より適切な現場の手段が見えてきます。

4つの視点の中から、最初に「?経営管理」について見ていきます。具体的には、インナーブランディング向けの動画やIR情報をまとめた動画を想定します。私たちの現場では、会社の理念や考え方をまとめた動画をつくって、社内全体に考え方を浸透する目的で用意するニーズや、コロナ禍によって株主総会のオンライン化が進んでいるので、株主向けにWebサイト上にIR情報用の動画を格納するケースが増えています。もしくは、株主に送付する資料にQRコードを入れておいて動画視聴へとつなげている事例もあります。

インナーブランディング、IR情報に関連する動画は、動画化としての需要はある一方で、目的達成のために広告展開を必要としているわけではありません。目的に対して、別手段で進めるほうがよければ、無理にSNS動画広告で展開する必要はありません。「?経営管理」は、SNS動画広告にとらわれず、サイトへの組み込みなど、目的達成のために機能する別の手立てを優先しましょう。

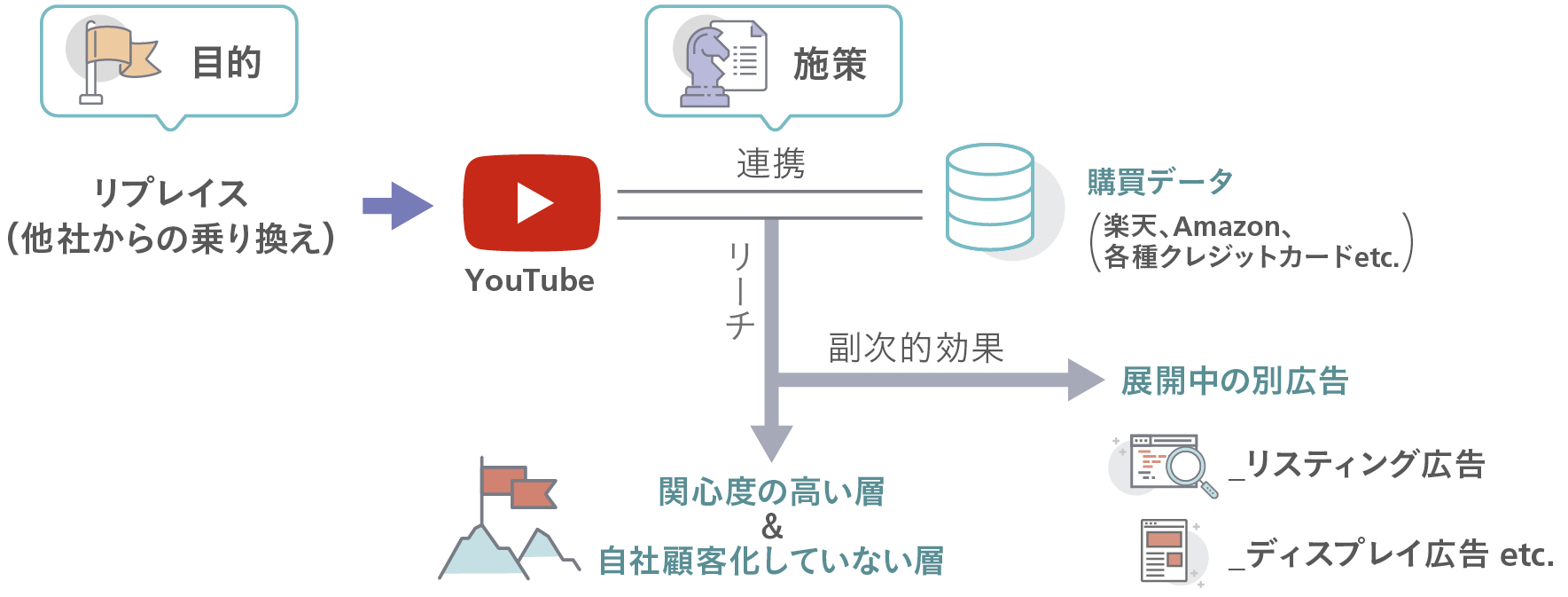

ターゲット母数が大きいYouTubeは優先的に押さえたい配信先ですが、購買データと紐づいた配信メニューによってよりリプレイスを画策できたり、並行中の別広告の獲得効率を高める副次的効果も期待できます

マニュアル動画、ハウツー動画を短尺版で広告活用

「?コストカット」目的の動画は、マニュアル動画やハウツー動画をはじめ業務を補助する動画などを指します。実は、私たちのもとに動画に関する相談でもっとも増えているのがコストカット関連です。社内研修用動画しかり、マーケティング・営業支援動画の制作も増えています。コロナ禍を背景に、今後も対面行為が難しく、非対面・非接触の状況が続きますので、実際に顧客のもとへ出向き、対面で商談していたプロセスをオンラインへと移行し、その中で使用するために動画を制作する需要は今後も続くでしょう。

コストカット動画の効果について押さえておくと(06)、オンライン対応ありきの中で、マーケティングもしくは営業プロセスの一部を動画で用意できると、説明内容の質を均質化できます。また、説明時間が短縮できるなど工数が削減できるため、人件費を見直せたり、空いた時間を活かして複数の相談用件にも対応可能になるなど、生産性の向上につながります。

商談中だけでなく、事前に動画を相手と共有して、商談前にサービス概要を把握してもらっておけば、商談中は自社側の説明よりも相手側のヒアリングに時間を費やせる副次的な効果も期待できます。商品説明やマニュアル動画の素材は、購入済みの顧客へのカスタマーサクセス対応にも応用できます。

また、コストカットに分類される説明動画、マニュアル動画は、会社概要やサービス紹介用にWebサイトへの組み込みとの併用も多いです。

そこで、全体の説明をわかりやすくした動画を、短尺化して広告活用する手が一案です。短尺で認知目的の動画として用意し、ターゲット層と相性のいいSNSでの動画広告展開は、限られた予算内で現実的な施策です。研修用に、説明用に、といった単一目的で動画化を考えず、ワンソースで別目的、(広告)展開も考えられると効率的です。

SNS動画広告用に単一の目的で動画化を企画するのではなく、需要の高い目的でコンテンツ化した動画を必要に応じてSNS動画広告にも活用すると、費用と制作期間それぞれで効率的です

「人材活用」視点は短期より中長期的な施策がベター

「?人材採用・組織活性化」目的の動画も、オフラインでの企業説明会やセミナーなどが開けない状況を背景に、オンラインでの代替施策として需要が高まっています。人材側(学生側)も、外出しづらい状況でオンライン上で絶え間なく情報収集を続けている背景があります。私たちへの問い合わせ状況も踏まえると、春先はかなり厳しかった半面、6月半ばごろから採用系の施策としてSNS動画広告の活用事例や経営者のインタビュー動画を用いたSNS動画広告の事例の数が増えてきています。

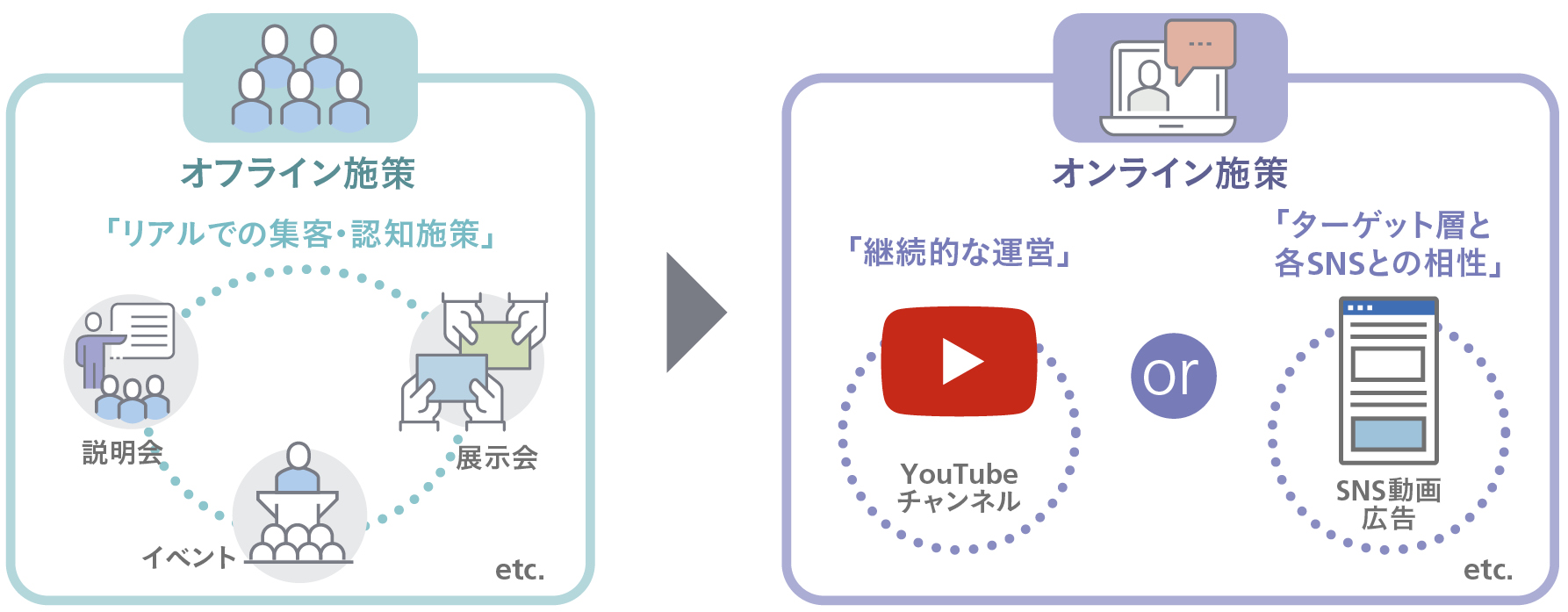

企業と学生のほか、展示会を通じてつながる場となっていた企業と企業の接点をどこでつくれるかは、コロナ禍が

継続する中では直近で対策したいところです。接点づくりの場を検討すると、ここでも配信母数が大きいYouTubeは外せない選択肢です。

広告とは離れますが、新たな顧客接点として「?人材採用・組織活性化」で増えている動画施策が、「YouTubeチャンネルの活用」です。YouTubeチャンネルをオウンドメディアのような位置づけで、長期的にロイヤル顧客化を目指す認知施策として活用するケースが増えています。企業からすれば、自社のタイミングでタイムリーな動画が出せることは大きな強みだからです。もしくは、ターゲット層と各SNSとの相性を考慮した上でのSNS動画広告は可能性があります。ターゲットとの相性やSNSごとのターゲティング精度が判断の分かれ目です(07)。

最後に、目的を問わず共通して言えることが、仮に諸条件を満たすのがSNS動画広告だと判断できた場合、少なくとも3カ月以上は継続して、数値の傾向を押さえましょう。SNS動画広告以外にも言えますが、施策を手がけたらすぐに成果が出せるわけではないからです。施策による波及効果が出てくる時間を考えて、手がけた直後の結果だけに一喜一憂するのは禁物です。

人材系は、対面・接触が伴うオフライン施策が難しい昨今、代替策の選択肢にYouTubeチャンネルの活用が増えています。広告施策以外も含めて、自社に適する施策手段を検討しましょう

- 教えてくれたのは…山崎 祐輔さん

- (株)プルークス コンサルティング事業部 マネージャー https://proox.co.jp/