地元名産品にフォーカス。ニッチな商材はアイデアとプライドで磨き抜け「ところてんの伊豆河童」

身近な夏のおやつ「ところてん」をギフト商品にしてみたら‥‥

酢醤油や三杯酢をかけて、あるいは黒蜜と一緒に。江戸時代から、涼しげな夏のおやつとして親しまれてきた「ところてん」。特に親しみがあるのは40代より上の世代だろうか。

「ええ。うちのお客様は、3分の2が40代より上の女性なんです。6月、7月と暑くなってくると、懐かしく思い出すようです」

「ところてんの伊豆河童」の店主、栗原康浩さんが、出荷作業の手を休めて取材に応じてくれた。

「夏場は注文が集中するんですよ。とはいえ、母の日の需要が一番高いんですけどね。その次が父の日、そして夏場のお中元といったところです。うちの場合、隣の工場で製造も手掛けているので、品切れこそしないんですが、どうしても注文が生産のキャパをオーバーしてしまうことがありまして。ですから、遅れるなら遅れると、しっかりと告知することを大事にしています。お中元用に受注したのに、残暑見舞いになってしまった、なんてことがあったら大変ですからね」

ところてんを「ギフト」で贈る。この手軽なおやつに慣れ親しんでいる人ほど、意外な印象を受けるかもしれない。

「もともとうちの工場では、こんにゃくと、ところてんをつくっていたんですが、こんにゃくは群馬産が強くて、スーパーに置けなくなってしまったんです。そこで、地元産のところてんに力を入れてみようと考えました。当初、狙っていたのはおみやげ需要。でもせっかくだから、楽天市場にも出してみようかと。2000年頃のことですね」

ネットに出すのに200円、300円の商品だけというわけにもいかない。

「そこで、ギフトセットにして、贈り物として使えるようにしたんです」

デパートなどでは、高級なところてんが売られていたりするというが、手軽なギフトというのは珍しかった。結果、思わぬヒットに。

「当初は月あたり50万円ほどの売上だったのですが、次第に100万円、200万円と伸びまして、夏場ともなると500万円くらいまで行ったでしょうか」

創業明治2年。長くところてんを製造する会社。伊豆特産の品質の高い天草と、富士山の湧き水「柿田川湧水」、昔から変わらない手づくりの製法でじっくりと時間をかけて自社生産する。ギフト商品を多数取り揃えているのが特色。

商品としての「ところてん」は?

夏の軽い食べ物として、甘味処などで提供されることが多いところてん。基本的には安価な商品だが、一部、高級品がデパートなどで販売されているが、ギフト用は珍しい。なお伊豆で生産されるところてんは国内屈指の品質を誇ることで知られている。

4年間会社員として働いたのち家業を継ぐ。当初スーパーマーケット等への営業をしていたが、時代の変化を感じインターネット販売を2000年に始める。今は売上の7割以上をネット販売が占める。

ブーム後の落ち込みを「プライド」で乗り切る

ただし浮き沈みもあったという。

「2005年頃、大きなブームがあったんですよ。テレビの健康番組で大々的に取り上げられましてね。ただ、ブームというのは反動も大きいんです。2006年から2009年くらいは、正直なところかなり落ち込みました」

そこで栗原さんは大きな決断をする。ギフト戦略採用に次ぐ、二度目の戦略転換だ。

「その頃、ライバル店が登場してきたこともあって、買いやすい値段で勝負するようにしていたんです。価格対抗ですね。ただし、それだと疲弊もしますし、プライドを持って仕事をしたいというのもありまして‥‥」

思いきって会社のコンセプト自体を見直して、「地元の素材で良い物をつくる会社」としてアピールをすることにした。

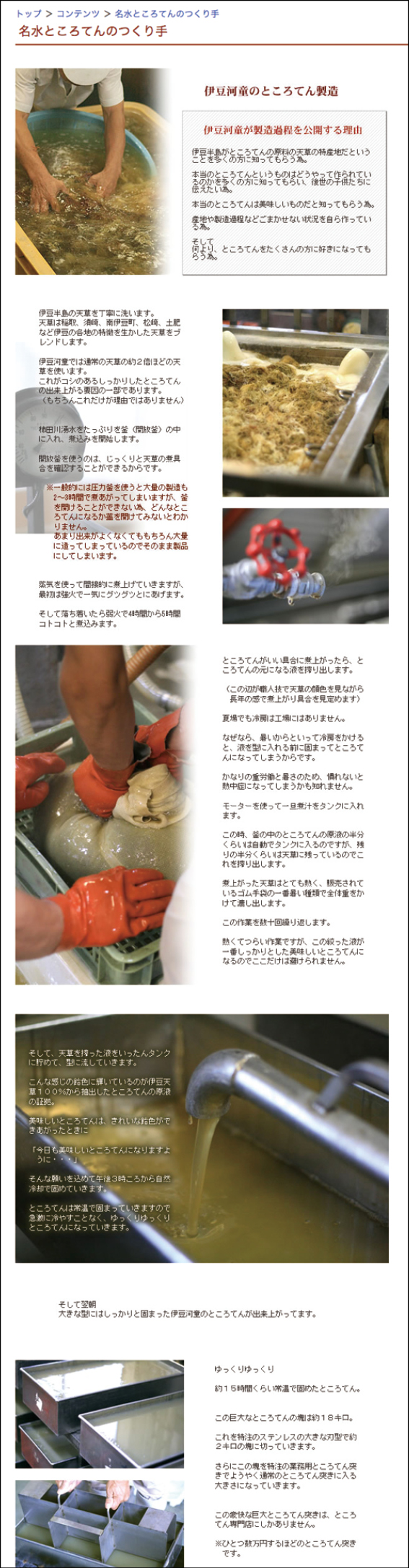

「そもそも伊豆のテングサは、日本でももっとも高価でクオリティも高い品なんです。今でも、海女さんがよいものを見極めて、採ってくるんですから。それに、自分で言うのもなんですが、つくるのも真面目に丁寧にやってきました。そういうところを、ちゃんと見せていこう、と。製造工程を紹介するページや、素材の紹介をするページを充実させました」

反響は大きかった。売上は復活し、堅調に。作り手として、仕事への誇りを思い出させてくれる変化でもあった。

「思わぬできごととしては、地元の雑誌や新聞の取材などが増えたことです。地元のものに目を向けたことで、地域の方にも関心を持っていただけたんですね」

ところてんの伊豆河童の、「つくり手」を紹介するページ。素材や作り方のこだわりを紹介する。同店の転換点につくられたページ。いまだにビューは多いという。

流入元は施工例を数多く掲載しているブログ

ところで、実店舗とECの関係はどうなっているのだろうか。

「時々、『実店舗はありますか?』と聞かれることがあるんですよ。たとえばデパートの催事担当の方がサイトを見つけて、お誘いの連絡をくださるんですね。話を伺ってみると、実店舗がないと催し物に出られない、といったケースがあるようです。ECしかやったことがないと、接客がうまくできなかったりしますもんね。僕の場合はここで、新商品の反響を見たりとか、話を伺うことで情報を得たり、ヒントをもらったりといった感じで接客していますが」

ECならではの難しさとは?

「いろいろと細かな手間がかかること、それと技術の進歩が速いので、付いていくのが大変というのはありますね。最近の新しいキーワードを言われても、よくわからなくて(笑)。とはいえ、スマホ対応は大きな変化ですね。今年の父の日などは、もうスマホからの注文の方が多いくらいでしたから」

今後も挑戦できそうなことがあれば、なんでもやってみようと考えている。

「ところてんはニッチな商材ですから、生き残るにはアイデアが必要なんです。いろいろと挑戦してみることで、新しい視点が生まれてくるかもしれないじゃないですか」

さて、栗原さんの次の手は?

「ところてんの伊豆河童」が売れてる理由

●地元の名産品にフォーカス

●品質とつくり手のこだわりをしっかりと語る

●新技術などにも取り組みアイデアを探る