7つのキーワードで読み解くEC業界の近未来の形●特集「EC再強化」

インターネット・EC市場は競争や変化が激しく、次々と新しいサービスが生み出されている。ECサイトの数は急激に増加しており、もはやインターネットで買えないものがない状態。「BASE」や「STORES.jp」のようなサービスを使えば、誰もが1円もかけることなく、即日オープンできる環境もある。しかし、たとえECサイトを開設できたとしても、簡単に売れる時代ではない。販売するためのノウハウが重要である。私は、1997年からECサイトの運営を行い、2007年に立ち上げたレディースアパレルブランドを4年で年商30億円まで伸ばした実績と経験から、今後のEC市場で注目すべきは「越境EC」「オープン化」「メディア化」「自動化」「SNS」「キュレーション」「OpenID」の7つのキーワードだと考えている。ここではそれらを一つずつ紹介していこう。

Keyword 1 越境EC

2014年の日本のEC市場規模は約13兆円。EC化率は4%を超えた程度だが、この数年、「越境EC」が大きな伸びを見せている。経済産業省の「平成26年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)」よれば、特に中国の消費者による越境ECでの購入額に著しい伸びが見られる(P30参照)。日本のEC事業者には、国内マーケットに頭打ちの傾向が見られることから、越境ECに力を入れる企業が増えているが、そこで注目すべきは、2012年末から急速に進んだ円安傾向だろう。円安は、2014年に入って落ち着きを見せたものの、2014年10月31日の日銀による追加緩和を受け、いっそう進行することとなった。

輸入価格の上昇によるマイナス面が懸念される円安だが、確かに原燃料など輸入品目を多く利用する非製造業の収益を圧迫するものではあるものの、大手製造業を中心とする輸出企業の収益を押し上げ、その収益拡大が産業間、企業間の波及効果を生み、非製造業や中小企業にプラスの効果をもたらしている。現状、多くの企業にとっては歓迎すべきものになっており、そのこともまた、越境ECには追い風になるだろう。2014年から2018年までの間に日本の越境EC市場は約1.4倍の規模になると言われている(ちなみに米国は約1.6倍、中国は約2.3倍)。

Keyword 2 自社の商品のオープン化

自分たちが販売している商品を、「自社サイト」と自社が出品している楽天市場のような「モール」で販売するだけで商売が成り立つ時代は終わりを告げようとしている。

かつてECサイトでは「自社商品を持っていること」と「(安く)仕入れができること」は、他店との差別化の点で、大きな強みであった。しかし現在は、それだけでは売れる時代ではなくなってきている。仕入れのシステムが多様化し、誰にでも容易に多彩な品揃えができるようになったからだ。

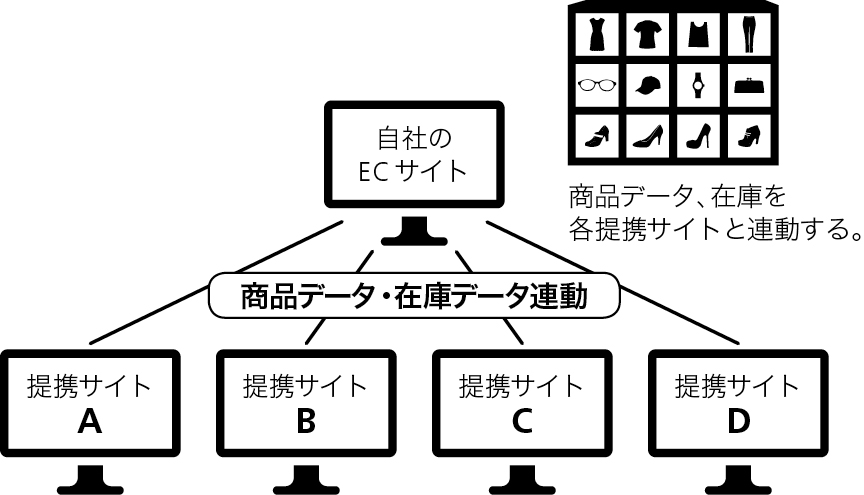

そんな状況の中、いま成果が上がっているのが商品の「オープン化」だ。自社と関連のあるECサイトと提携し、商品データと在庫の連動を行い、効率化を図ろうというものだ。Hamee社が提供する「ネクストエンジン」を使うと、自社のECの一括管理だけでなく、提携サイトとの連携、米AmazonとAPIでの連携などもできる。今後連携先を増やしていくとのことで注目している。こういったプラットフォームが広く活用されるようになるだろう。

自社の商品を、提携サイトでも販売する。この時、商品データや在庫は連動しており、手間がかからない。この時、一括管理のシステムを利用することで、簡単にこの仕組みを作ることができる。Hamee社のネクストエンジンが例に挙げられる。

自社商品のオープン化を進めるためのツールとして注目が集まる「ネクストエンジン」を提供するHamee社のサイト。

Keyword 3 ECサイトのメディア化

これまでのECサイトでは、商品を陳列するだけのものが多かった。それで売れる時代も確かにあった。しかし、そういったECサイトは今後、淘汰されるだろう。ECサイト事業者が自ら「自社の商品の強み」や「商品に対する使い方やうんちく」を、商品ページに、さらには独自のコンテンツとして用意することが、「良質な顧客」を獲得するために必須になるからだ。

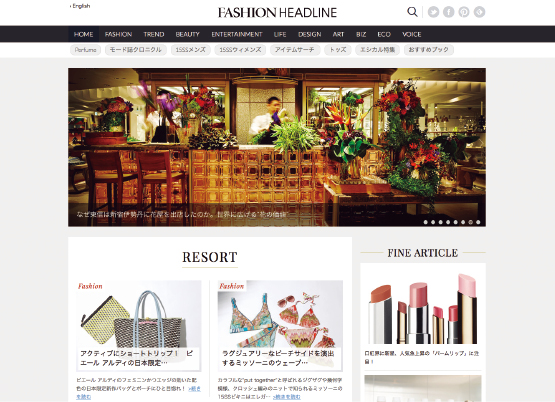

2012年に設立されたファッション総合ニュースサイトの「FASHION HEADLINE」は、三越伊勢丹ホールディングスと、イードの合弁で作られた三越伊勢丹の「オウンドメディア」で、自社製品の宣伝を主目的とする一般的なオウンドメディアとは違い、「ファッション業界を盛り上げる、中立的なニュースメディア」というスタンスをとっている。自社関連のニュースは全体の1割程度で、競合他社の動向を伝えるニュースを数多く配信することで、一般的なオウンドメディアとは一線を画する形が話題を集めた。2014年3月時の月間ユニークユーザーが70万、PVは300万だったが、その数は現在、さらに大きな伸びを見せていると言われている。

中立的なニュースメディアとはいえ、情報発信を無料でできる場をつくったことがポイント。三越伊勢丹にとっては大きな意味を持つサイトとなった。そのほかにも「北欧、暮らしの道具店」や「カメラのキタムラ」「ホームセンターコメリ」などが「メディア化」に成功している。その成果の大きさから、今後、より一層の注目が集まることが予想される。

ファッション業界のさまざまな情報を扱うニュースメディア。一般的なオウンドメディアとは異なり、中立的なスタンスをとっている点に特色がある。

北欧雑貨と北欧食器の通販サイトとして広い支持を得ている。日々更新されているコラムと、的確な商品セレクトが人気を牽引。

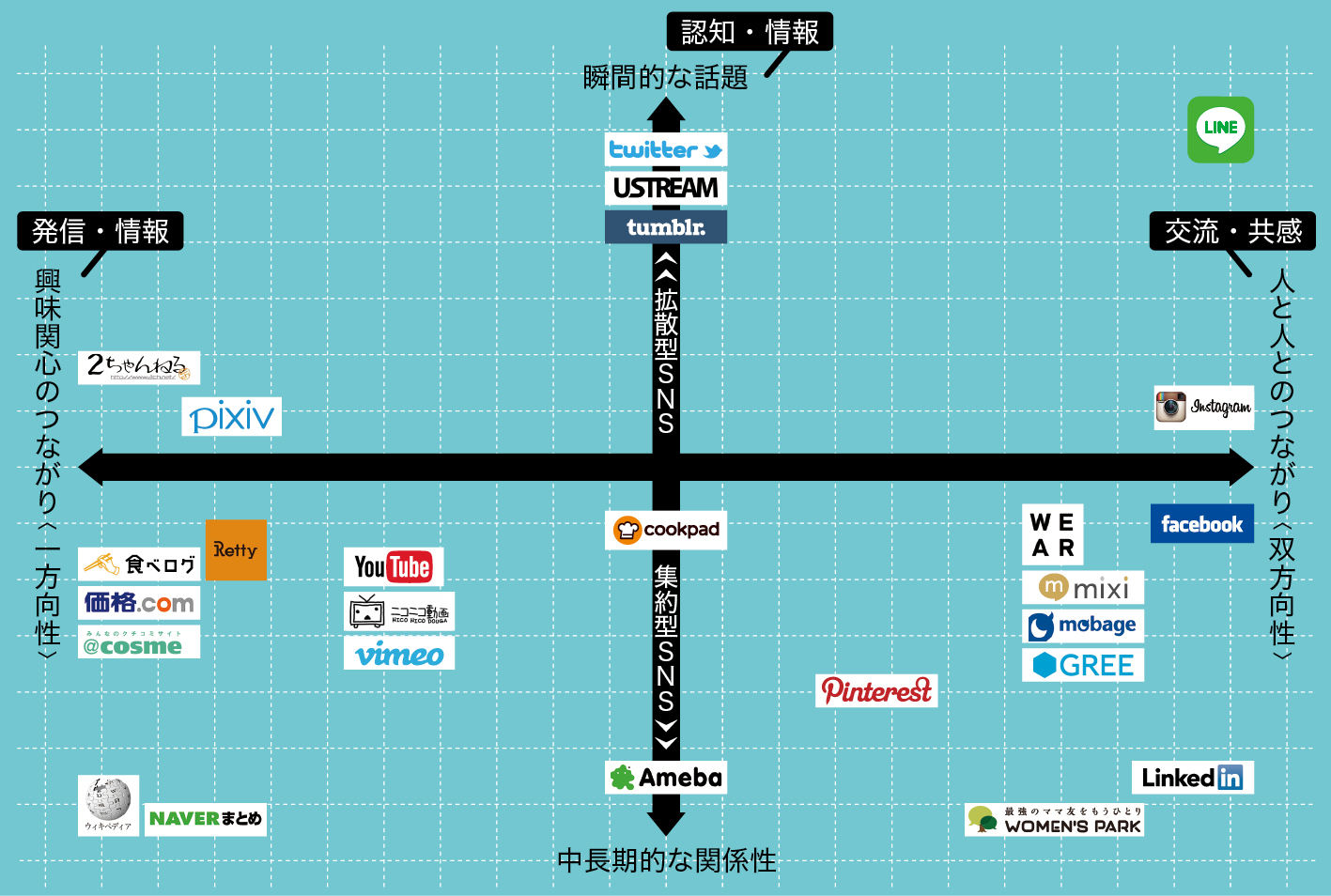

Keyword 4 正しいSNS対応

SNSをしっかりと運営できている事業者はどれぐらいいるだろうか? 近年、InstagramやFacebook、Twitterなどをはじめとしたソーシャルメディアの利用が急激に拡大していることは周知の通りだ。スマートフォンの普及やインターネット環境の高速化によって、ソーシャルメディアは消費者にとって、より身近な存在であり欠かせないものになっている。ソーシャルメディアを使ったマーケティングは、自社のターゲットとするセグメントを明確にし、各ターゲットに対して、商品、サービス、コミュニケーションを、適切に提供できるという特色がある。

ところが、その使い方を間違っている事業者が思いのほか多いのが現状だ。ソーシャルメディアを使ったマーケティング活動を行う際には、自社のターゲットとするセグメントを明確にし、各ターゲットに対して、商品、サービス、コミュニケーションの、適切なアプローチを実施しなくてはならないはずだ。

SNSが物を売る場ではなく、お客様と事業者をつなぐ、コミュニケーションを行う場なのだとの認識を強め、対策を強化していく必要があるだろう。いかに「本気」の対応ができるのかがポイントとなるのだ。

Keyword 5 キュレーション

「キュレーション」型のECとは、そのジャンルの専門的な知識を持った人がお勧め商品を選んだり、独自のアルゴリズムを使ってユーザーにあわせた商品を絞り込んで勧める機能をもったECサイトのことだ。インターネットの世界におけるたくさんの情報(商品)を収集し、まとめ、さらには情報を分類し、つなぎあわせ、新しい価値を持たせて共有する。現在のECでは、いくらたくさんの商品をラインナップしても、そのことは差別化の要因にならない。それよりも、訪れたユーザーの趣味嗜好や参照履歴、購入履歴などにあわせた商品を、的確に提示できることが強みになる。

そこで注目されているのが「キュレーションメディア」だ。「読み物+買い物」の形のコンテンツに、商品購入に至る導線が多数織り込まれているものをイメージすればいいだろう。SNSもそうだが、ユーザーに興味や感動を持たせる記事や画像をつくることのできるライターやクリエイターが求められるようになるだろう。

Keyword 6 サイト運営の自動化

ECが本格的に浸透しはじめてもうすぐ20年が経とうとしている。しかし、運営の現場を見ると、それほどITリテラシーが高いわけではなく、コンピュータでできることを、いまだ手作業で行っている事業者も少なくない。商品管理、在庫管理、受注管理といった、ECにおいて毎日発生する作業においても、システムを入れている店舗が少ないというのが現状だ。

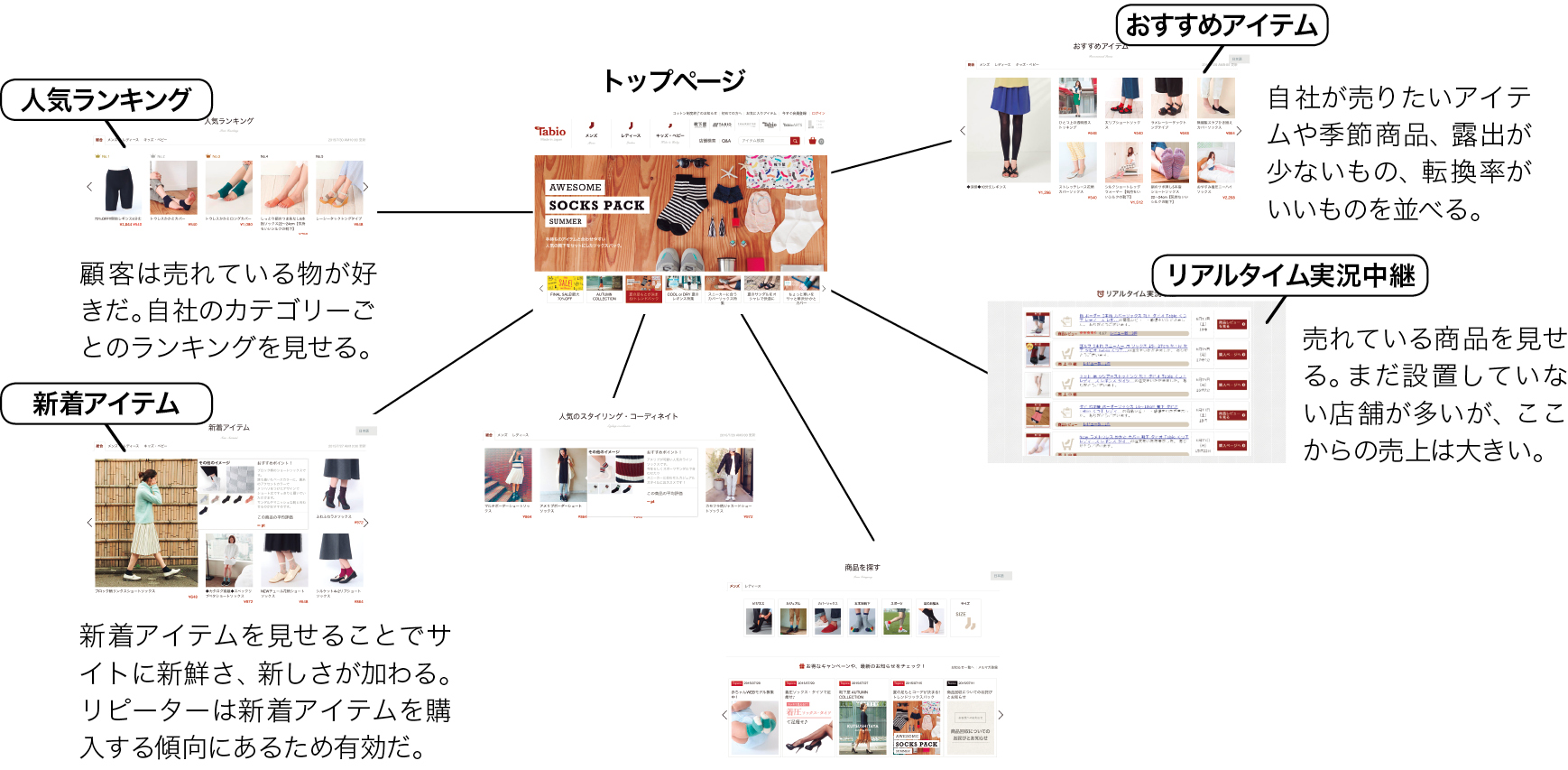

最近では、サイトの更新やレコメンド作成、おもてなし機能、レポート分析なども自動で行えるようになった。それらのシステムと、自社のアナリティクスとの連携を行うことも容易だ。的確な店舗運営のために、ミスを減らし、365日24時間稼働し続けるためにも、積極的に導入、活用を進めたいものだ。

人気ランキング、新着アイテム、おすすめアイテム、リアルタイム実況中継(売上中継、レビュー、ランキング、新商品表示)は自動化のもっとも使われる事例の一つだ。アルゴリズムを変えることで顧客が望むものを自動で表示することも可能になっている。

Keyword 7 OpenID

OpenIDとは、さまざまなWebやECサイトで、共通のID情報を利用するための認証方式のことだ。これまで会員制のWebおよびECサイトでは、ユーザーに対して独自のIDを発行する一元管理型の方式だったが、「OpenID」が使えると、ユーザーはさまざまなIDでログインできるようになる。新たなアカウントを作成する必要がないため、名前や住所などの情報入力を省くことができるだけでなく、セキュアな決済システムを利用できるといったメリットがある。例えば「Amazonペイメント」は、支払いが簡単にできる仕組みを用意している。ECサイトとしても、アカウント作成時のコンバージョン率の向上が期待できる。今後、活用の幅がより広がるだろう。

Amazon以外のサイトで決済をする際に、Amazonアカウントが使えるサービス。OpenIDの一つとして活用ができるだろう。

冒頭で述べたように、EC市場はまだまだ右肩上がりの拡大が見込まれるが、従来のEC戦略や戦術は通用しなくなっていく可能性が高い。新しいサービスが生み出されては消えていく時代だが、インターネットやECの競争や変化に対応できる力、そしてそのために何が必要かを見極める力が必要になるだろう。

- Text:松本順士

- エスアンドティーパートナーズ株式会社代表取締役 Web・ECのコンサルティング、運営代行、サイト制作、広告事業を行う。JECCICA理事。17歳からWeb業界一筋。大学在学中より数々のECサイトを運営、レディースアパレルECサイトを4年で30億に成長させた実績がある。コンサルティング実績は現在1,000社を超え、さまざまな業種に対応。