アオイゼミ:「無料+ライブ動画+α」で急成長を遂げるオンライン学習塾アプリ

受験生を持つ家庭の家計を助ける

文部科学省の調査(「こどもの学習費調査 平成24年」平成26年1月発表)によると、学校以外の教育費用のうち、塾や家庭教師に支払う費用(補助学習費)は、公立中学校3年生の家庭で年間約32万円、全日制公立高校3年生で同約16万円にのぼる。子供を持つ家庭の教育費用は、家計に大きな負担となるが、子供の将来を考えれば簡単には削減しにくい。

「ライフプランナーをしていたとき、受験生を持つ家庭の教育費用が家計を圧迫している例を多く見てきました。それを何とかしたいという思いが、起業のきっかけです」(石井貴基氏)

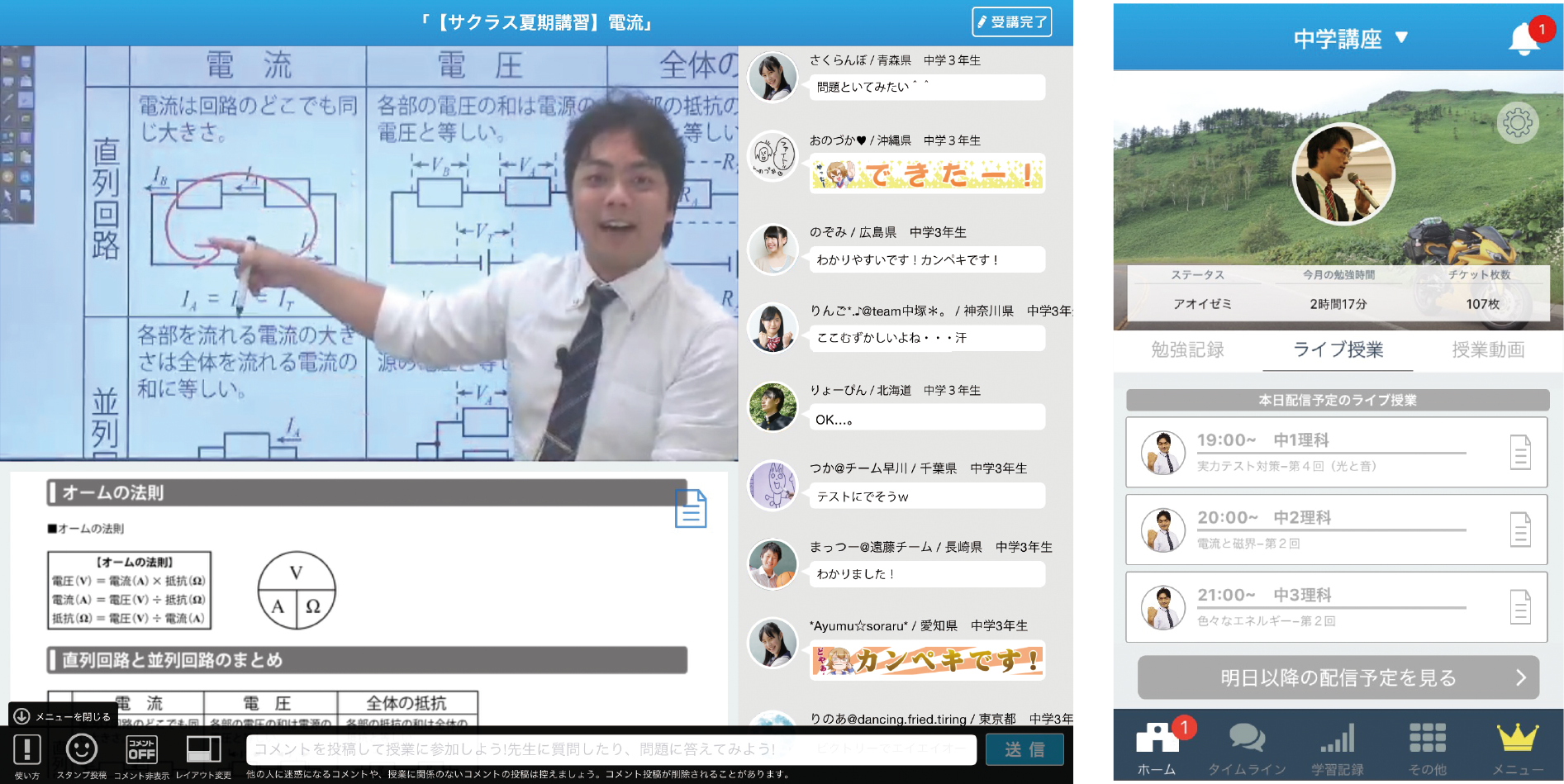

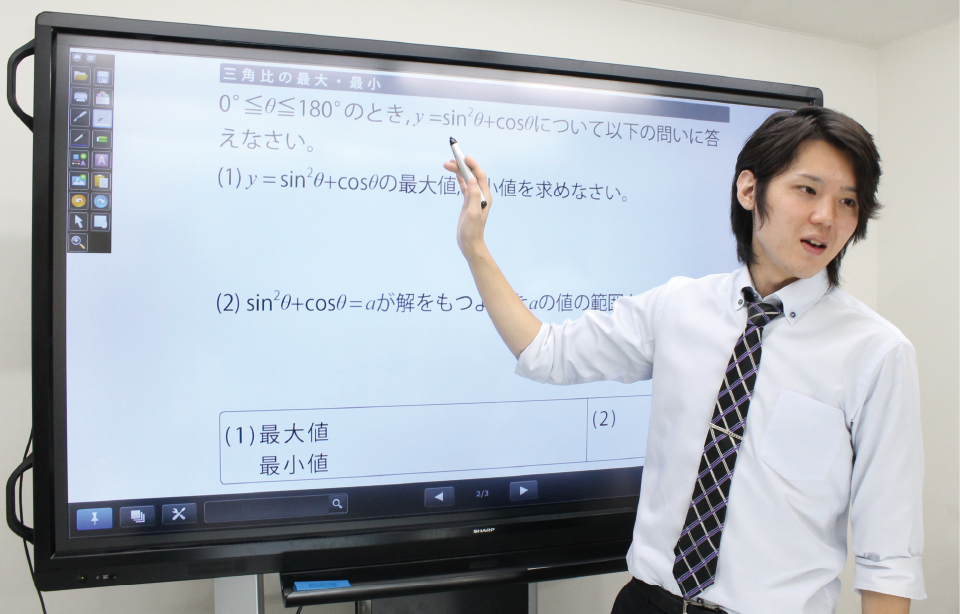

中学・高校生向けのオンライン学習塾「アオイゼミ」は、月曜から金曜までの毎日、ライブストリーミングで授業を配信しており、スマホアプリまたはWebサイトから受講できる。最大の特徴は、無料で受講できること。一回の授業は中学生で45分、高校生で60分。画面にはコメント欄があり、講師の問いかけに生徒が答えたり、生徒が講師にメッセージしたり、他の受講生の様子を確認することができる。無料でこうした機能がフルで使えるのだ。

石井氏は「『講師や仲間と一緒に勉強している』というエモーショナルな学習体験が重要」だと言う。コメント欄や交流のタイムラインを通じた共同体験が楽しくて利用が習慣化する。習慣ができると成績が向上し、勉強そのものが楽しくなるというサイクルが確立されるわけだ。無料で使えて、しかも自然と勉強が好きになるとは、なんて素敵なサービスだろう。

中高生はもちろん、親にとってもうれしいサービスだ。オンライン学習塾サービスは複数あるが、「無料で」ライブ授業を提供しているのは、現在のところアオイゼミだけだという。

中高生向けのオンライン学習塾。ライブ配信の授業をスマホやWebから無料視聴できるのが特徴で、クチコミでユーザー数を伸ばしている。20万人が登録し(2015年12月現在)、ライブ授業では同時に3,000人が視聴する。iOSとAndroidのアプリのほか、Webブラウザからも利用できる

クチコミで拡大。会員数は20万人

北海道・札幌市で保険会社勤めをしていた石井氏は、2011年夏にサービスを発案。一念発起して上京し、2012年6月にサービスを開始した。当初はWebでの配信のみで、石井氏は日中アルバイトをしながら、夜に開発と授業配信をしていたという。

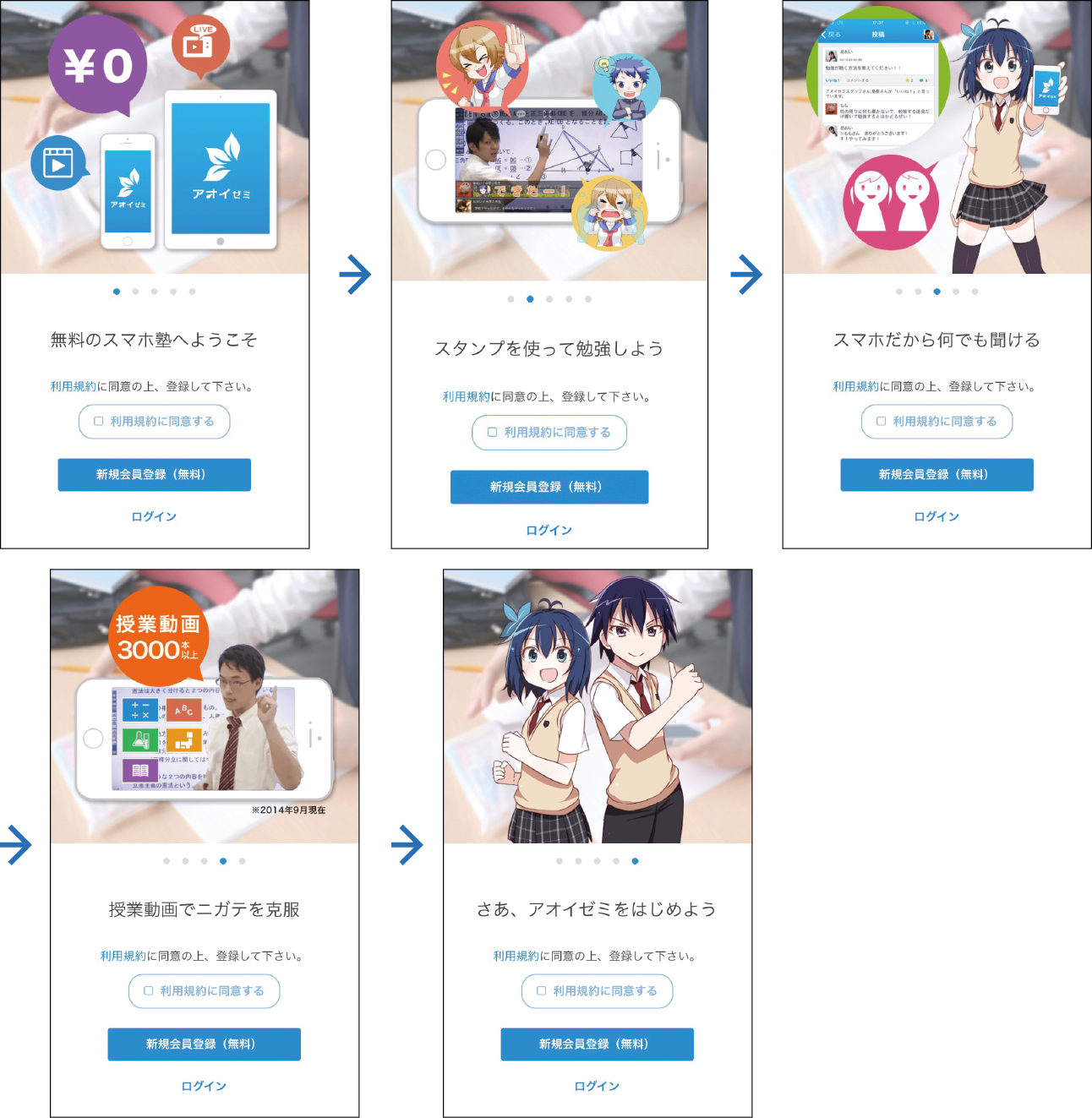

2013年8月にスマホアプリ版をリリースすると一気にクチコミで広まり、ユーザーが拡大した。2015年12月現在の登録会員数は、約20万人にのぼる。

「以前はLINEの勉強グループで知ったという子が多かったのですが、最近は生徒どうしのクチコミという子が増えています。親に聞いたという子も1割くらいいます」

当然、すべてが無料ではビジネスとして成立しない。そこは、有料サービスの収入が事業を支える。約4,000本の過去の動画へのアクセス、授業テキストのPDFダウンロード、講師への個別質問、印刷されたテキストなどが有料のメニューとして用意されている。また、難関公立校を志望する「サクラス」という中学3年生向け特別プログラムも有料で提供している。

「中学生はアプリの操作に慣れていない子も多いんです。人生初のスマホアプリがアオイゼミなんて子もいます。だから『アカウント』のような、普通のアプリやサービスで使う言葉が通用しなかったりするため、UIやUXの設計には気を遣っています。また、決済は保護者が手続きするので、親への配慮も欠かせません」

「ITと人の融合」が生む感動

受験人口は縮小を続けており、既存企業は積極的な新機軸を打ち出しにくい。一方、ユーザーは、常に高い品質と低価格を求めている。この需給ギャップが、アプリによる格安学習サービスの人気の背景にある。アオイゼミは、そこからさらに一歩踏み込んだ価値創造がうまい。

「ライブ授業配信は手間がかかります。撮りためた動画を提供するほうが、企業としての効率はいいんです。でも、自分だったら使うかな?と考えると、授業時間が決まっていて、仲間がいて、先生に質問できるほうが断然いい。テクノロジーだけではユーザーの感動は生まれません。『そこに人が介在してこそ』なんです」

感動や感情の高まりを事業成長に接続している点に注目したい。たとえば、登録から利用までを保護者なしで完結できるUXは競合社にはない利便性であり、成長スピードを速める核だ。コメント機能は、学ぶ場の雰囲気づくりだけでなく、講師の改善サイクルの高速化にも寄与する。転職したての講師は「自分の授業に『わからない』という声がこんなにあったとは」と驚くという。

「学習塾や予備校の関係者からは敵対視されることもあります。でも、リアルの塾にはリアルでしか提供できない価値があります。ネットはリアルを完全にはリプレイスできません。それに、勉強はいろんなサービスの併用が前提です。アオイゼミは、リアルな塾とも競合社のサービスとも共存し続けていくと思います」

細やかでありながら、したたかでもある。

ユーザーとの心理的距離の近さ

ネットのライブ中継がそうであるように、ライブ授業にも心理的な距離を近づける効果があるようだ。

「最近は子供たちからファンレターも届くようになりました。すごくうれしいですね。講師の中には講義の最後に『送って!』とリクエストする人もいて、その数は増えていますが(笑)」

2015年4月からは隔月でユーザーの会社見学会をスタートさせ、授業配信や教材制作、アイデアソン、インタビュー、講師との記念撮影などの体験型プログラムを提供している。同伴する親の中には「将来、子供を就職させたい」とコメントする人もいるそうだ。自宅で子供が受講する様子を通して親もファンにしているのだ。かつて任天堂が母親層にアピールするマーケティング戦略を仕掛けた話を彷彿とさせる。

チャレンジするチームづくり

社内は、システム開発のグループと教材作成や授業を提供するコンテンツグループ(講師は、ここに所属)、事業成長を企画運営するマーケティンググループの三つからなる。約40名いるスタッフ(社員・アルバイト)は、開発とコンテンツが4割ずつ、残りの2割がマーケティングおよびバックオフィスという構成だ。

普段はマーケティンググループからのレポートを元に各チームがPDCAを回しているが、夏期講習の時期などには横断チームを組織して新サービス開発するといった体制も敷き、成果を挙げている。

2016年1月からは業務時間の10%を興味のあることに充てる『10%チャレンジ』をスタートさせ、ハッカソン形式で社員発の価値づくりにも乗り出す。

今後、アオイゼミから、どんな新しいサービス、新しい価値が生まれるのだろうか。さまざまな面で注目を集めていきそうだ。

- Text:中谷健一

- トリムタブジャパン(有)代表取締役。2000年からモバイルの通販・マーケティングに携わる。現在は新規事業コンサルティング業。本連載ではモバイルデバイスに関するビジネスの最新事例と、そのチームの素顔に迫る。 http://www.trimtab.jp/ Twitter: @kenichi_n