コトラーと近江商人が教える“従業員”の重要性●特集「リピーター&ファンを生む新法則」

「顧客満足」のために従業員が疲弊し、利益が減っていませんか?

日本マクドナルドやワタミなど低価格戦略で一世を風靡した企業の業績が低迷し、スタッフの低賃金・長時間労働などが労働問題として話題になることが増えました。

「お客様は神様」「顧客満足第一」との考えから勤務時間・業務量の負担が増大する一方で、給料は低い企業の従業員は仕事へのモチベーションや労働環境への満足度が低下し、商品・サービスの質が低下します。「ワンオペ」(深夜の1人勤務)が社会問題化したすき家のような例もあり、このように間違った「顧客満足」主義に疲弊し苦しんでいる企業・従業員を多くみかけます。

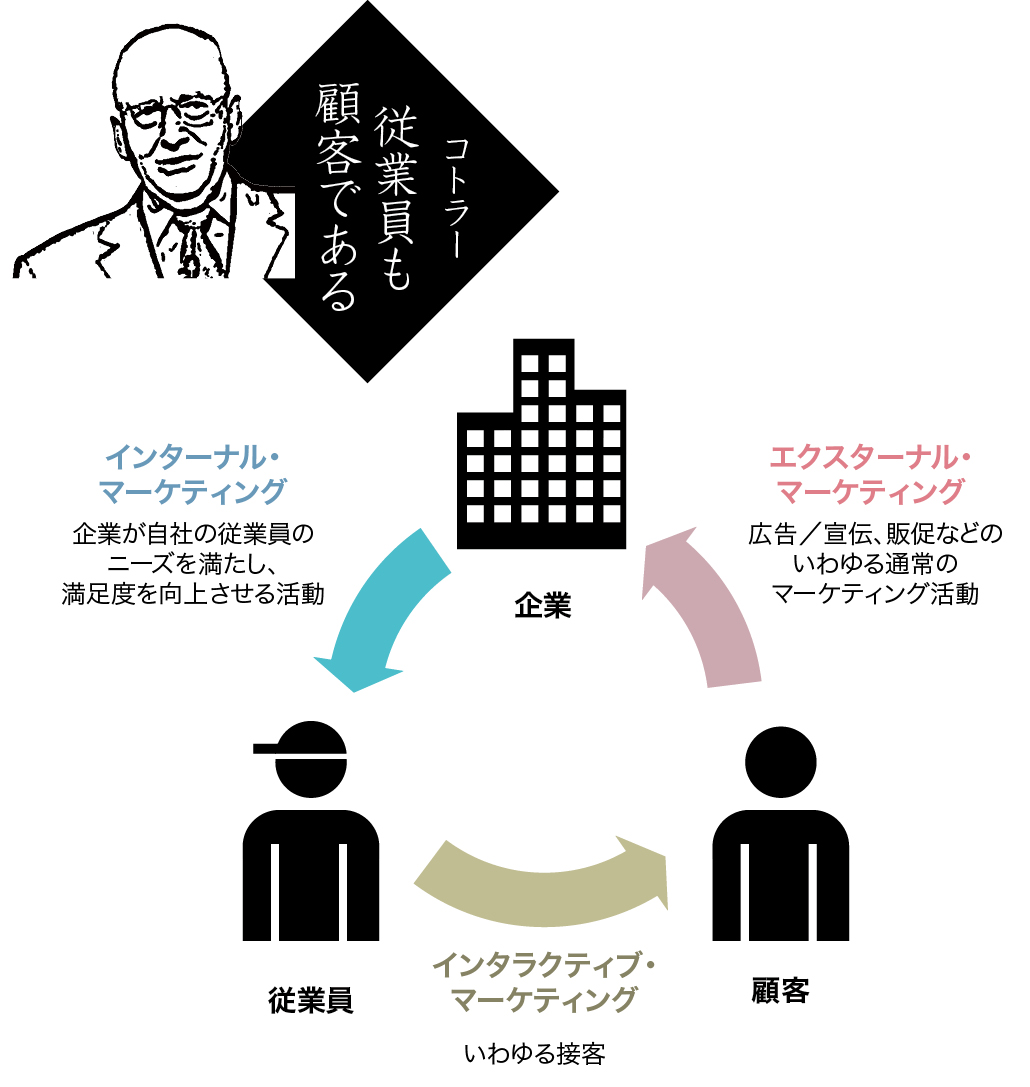

企業・従業員・顧客はすべて密接な関係があると説くコトラー。従業員エンゲージメントが結果的に顧客のエンゲージメントを生むことになる

この間違った「顧客満足」主義の問題点は、「商品もサービスもすべて心を持った人間である従業員がつくり出している」「従業員のパフォーマンスは雇用企業との”エンゲージメント”で大きく上下する」という視点が欠けていることです。

従業員とのエンゲージメントに目を向けることで、企業内部から競争力を高め、顧客満足・売上の向上を図る。実はこうした考え方は、経営学やマーケティングの世界ではよく知られているものです。

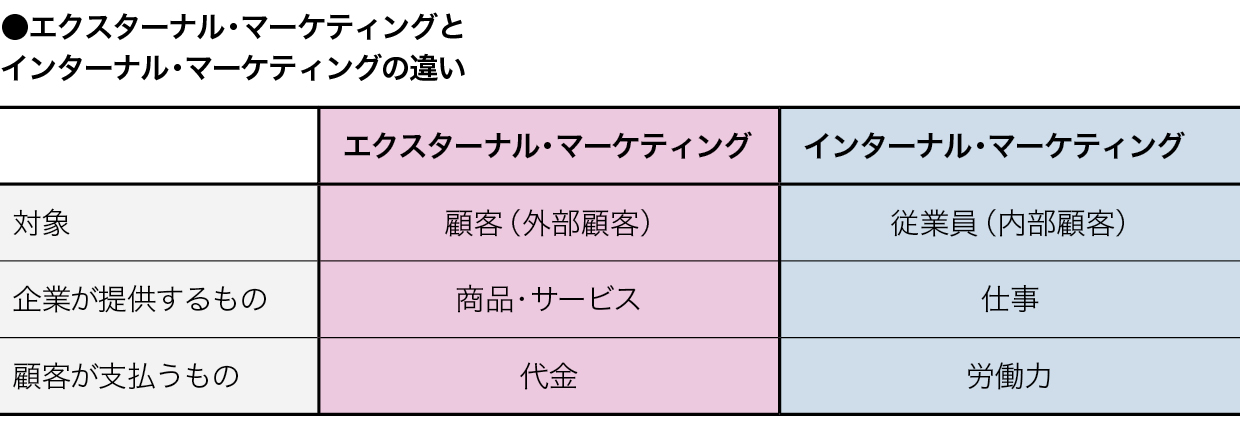

例えば“マーケティングの神様”フィリップ・コトラーは、著書で「エクスターナル・マーケティングの前にインターナル・マーケティングが必要である」と教えています。インターナル・マーケティングとは、自社の従業員を“内部顧客”と考えたマーケティングです。これは外部顧客のリピート率やロイヤリティを考えるのと同じように、従業員が満足し購入し続けるような仕事の提供や関係(エンゲージメント)の構築が必要だという考え方です(図1)。「従業員満足」「従業員エンゲージメント」の高い企業は、離職率が低くハイパフォーマンスを獲得することができます。

コトラーの理論に企業の利益という視点を加えたフレームワーク。ヘスケットは、従業員や顧客が企業を自分が所有する会社のように思う「オーナーシップ指数」という考え方も提唱している

また、ハーバード・ビジネス・スクールのジェームズ・L・ヘスケット教授とアール・サッサー教授が1994年に提唱した「サービス・プロフィット・チェーン理論」(図2)は、言ってみればコトラーの説く「インターナル・マーケティング」に、「売上」の視点を加えたもの。従業員満足(ES)と顧客満足(CS)の連鎖が利益に結びつくと考えています。ビジネスの現場でよく言われる「CSの前にESあり」を理論的に示したものです。

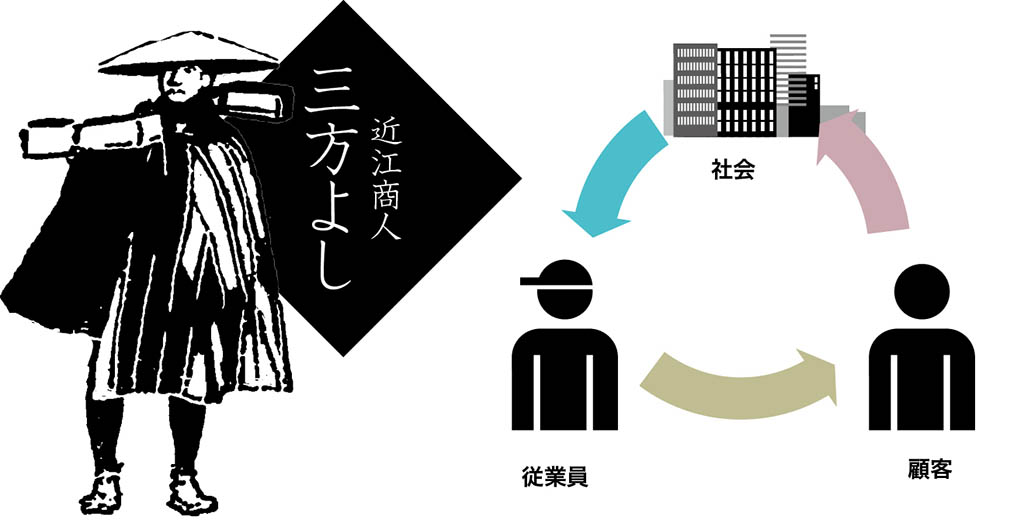

日本にも古くから伝わる商売の思想。マーケティングという言葉がなかった頃から、こうした考え方が根付いていたのが興味深い

同じような「従業員エンゲージメント」について触れている考え方は、日本にも古くから存在しています。近江商人が大切にしていたという「三方よし」(図3)の考えがそれにあたるでしょう。三方とは「売り手(従業員)」「買い手(顧客)」「社会(世間)」のことで、みんなが満足するような商売こそが真によい商売という考え方ですが、ここにもやはり「売り手(従業員)が入っています。基本的には「サービス・プロフィット・チェーン理論」と同じ考え方ですが、「企業の売上や利益」にあたる部分が、「社会(世間)」になっているのが、日本的と言えるかもしれません。

「三方よし」はシンプルな言葉ですが、顧客満足のみを追求してもやがて行き詰まる。継続的に成長する事業には関係者全体のエンゲージメントバランスが重要であるということを極めて正確に言い当てています。

従業員エンゲージメントを向上させる3ステップ

このように従業員との関係づくりへの注目は、ブランド力・競争力の高い企業が採用しているマーケティング理論として非常に重要視されています。

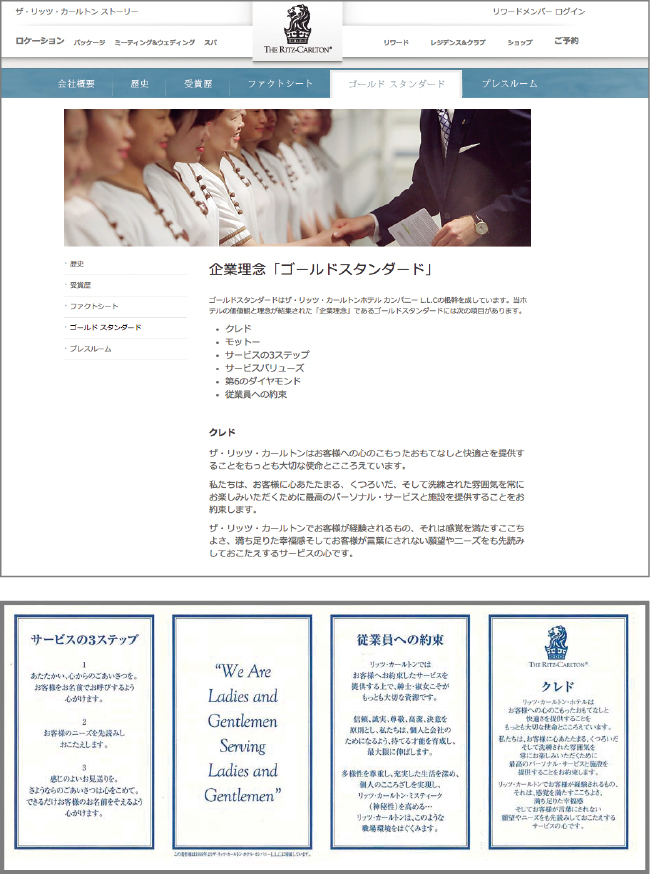

有名な事例では、従業員を「パートナー」とよび、従業員間の感謝の気持ちを言葉にする「GABカード」 など独自の文化を持つスターバックスや、「ゴールドスタンダード」 と呼ばれる企業理念に、顧客への約束と従業員への約束が並記されているホテルチェーンのザ・リッツ・カールトンなどがあります。

同ホテルのサイトでは「ゴールドスタンダード」に関するページが用意されており、詳細に説明されている。ザ・リッツ・カールトンの従業員がそれらを記載した「クレド」と呼ばれるカードを携帯していることは有名

一例として、弊社ではNPSを採用し、大きく「従業員エンゲージメントの測定・数値化」「従業員満足度向上に影響を与える優先課題の抽出」「顧客満足度課題とあわせた課題解決の施策実施」という3つのステップで取り組み、成果が出ています。このステップを追うことで、顧客満足と同じように、従業員の満足も数値化でき、顧客満足度の課題とあわせて改善できるのです。顧客満足ばかりを追求するマーケティングに閉塞感を感じたときは、ぜひこれらの理論を活用してみてください。

株式会社トータル・エンゲージメント・グループ代表取締役