グレートジャーニーとデジタル時代のブランディング。

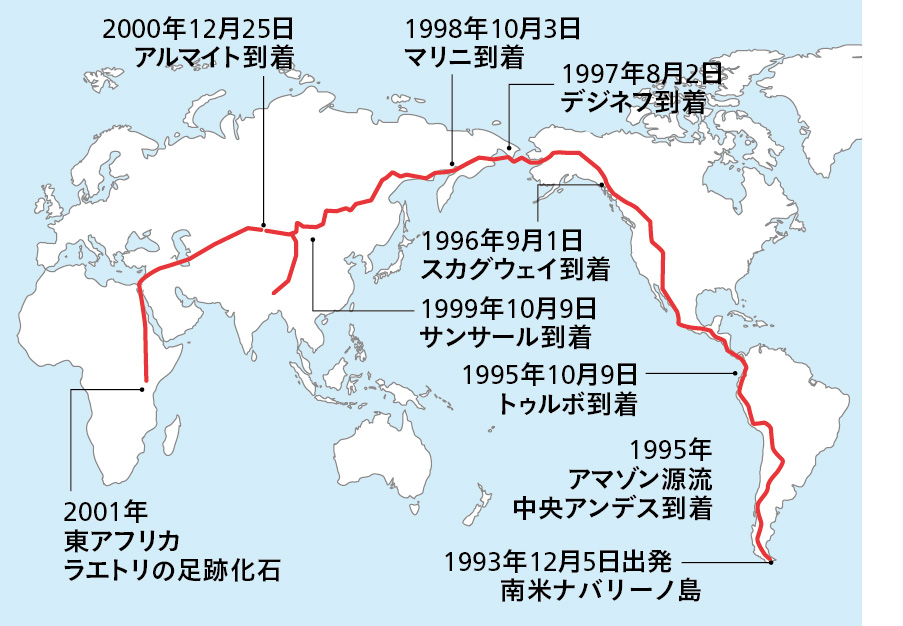

探検家・人類学者・外科医・武蔵野美術大学教授。1949年1月20日東京都生まれ。一橋大学在学中に探検部を創設し、1993年から、アフリカに誕生した人類がアメ リカ大陸まで拡散していった行程を、自らの脚力と腕力だけをたよりに遡行する旅「グレートジャーニー」をスタート。南米最南端ナバリーノ島をカヤックで出発して以来、足かけ10年の歳月をかけて、2002年2月10日タンザニア・ラエトリにゴールした。http://www.sekino.info/

5人から始まった応援団が500人以上に

西井 実は以前、関野さんとお会いしたとき、僕、化粧品会社のネット担当をやっていたのですが、2年ほど前に会社やめて、今はインターネットをうまく活用できていない企業のお手伝いをする会社をやっているんです。そこでマーケティングをテーマにいろんな業界のお話を伺うというのが今回の企画なのですが、今回は僕が西井さんの大ファンなので、「グレートジャーニー」から話を聞きたい思っています。以前どこかで、「あんな旅は今はできないという」話をちらっとされていた気がするんですけど、覚えていますか?

関野 はい、グレートジャーニーは奇跡の10年だったと思います。私の旅は1993年からはじめて国境から国境に自分の腕力、脚力で行くというものでしたが、冷戦時代ならできなかったでしょう。ソ連とモンゴルは、留学生でさえも自由に旅ができませんでした。例えば内戦状態でもスポークスマンに接触すれば、取材はできるんです。だけど、端から端まで通ることはできないんですね。でも、日本人のパスポートというのはすごいんですよ。どこでも行ける。同じ時期でもアメリカ人はできなかったと思います。反米感情が強い国が結構ありましたから。

西井 あの企画は結構お金がかかりますよね?

関野 お金はやり方次第なんです。一番お金がかからないのは1人でやる方法ですが、その場合、問題になるのが記録をどうするかという点。費用がかさむので、当初は動画はナシにしようかと考えたのですが、でも、動画でしか伝えられないこともあるので、クルーを用意することにしました。最初はテレビ局が放送することも決まっていなかったので、お金は付き合いのあった会社の社長にお金を借りて工面したんです。あとは、応援団の人がいろいろとサポートしてくれました。

西井 応援団ですか?

関野 はい。僕は学生の頃に探検部を作ったんですが、当時、他の大学の探検部の連中はライバルだったんです。でも、40歳を過ぎて、「グレートジャーニー」をやろうとしたときに彼らに相談したら、「そんな旅は俺たちじゃ手に負えない。関野しかできないから、応援するよ」と言ってくれて、5、6人から始まったのが、最終的には500人以上もの応援団になりました。その後、フジテレビがシリーズとして放送してくれることになったので、旅の費用はカバーすることができたんです。

西井 それはすごいですね。何かを実行する上で、周りを巻き込むことってすごく大切だと思うんです。周りがあきれるようなアイデアや企画でも、言い続けることで、次第に周りの人が応援してくれるようになる。ビジネスでも、今は万人が知っている商品やサービスより、誰もが知っているわけではないけれど、コアなファンが付いている商品のほうが強い。先生もまさにそうで、タレントのような有名人ではありませんが、旅を愛する人にとっては“神様”ですから(笑)。

熱意や伝えたい思いがファンを生む

西井 もし今の時代だったら、関野さん、違う方法で旅をやられたりするんでしょうか? インターネットがあれば、例えばずっと中継とかやったりもできそうな気がするんですけど、そういうのはどうでしょう?

関野 最初は面白そうですけど、疲れそうですね(笑)

西井 関野さんにとって、旅の醍醐味って何なんでしょう?

関野 南米からアラスカ・シベリア経由でアフリカへ行くという5万数千キロの線をつなぐというのが僕の旅の1つでしたが、一直線に行ったら、多分4、5年でできちゃうんです。でも、僕の旅のメインは寄り道なんですよ。僕は旅を布を織るのに例えるんですが、布には縦糸があって横糸がないとできません。その縦糸に当たる部分が旅の直線で、寄り道が横糸なんですね。じゃあ布は何かというと、写真集とか、雑誌の連載や、子供用の本や番組がその一部になります。でも、やっぱり一番大切なのは、物の見方とか考え方が変わることなんですね。それが僕にとって一番大きなことで、もしそれが人にまで届けることができたら、これはもっとすごいだと思います。美術や音楽もそうですが、やっぱりいいものというのは心を動かされるわけですよ。人が成長するのに一番大切なのは物の見方や考え方だと思いますが、同じところで同じ暮らしをずっとしていれば、やっぱり同じような視点しか持てない。でも、実際にはいろんな見方があるわけですね。例えば伝統社会には先進国とは違う、少なくとも経済優先じゃない物の考え方があるわけです。

西井 そういう関野さんの考え方に、きっと僕のようなファンがついていくんでしょうね。商品1つとっても、僕は同じだと思うんですね。伝えたいこととかをちゃんと発信したりとか、そこの熱意があったりすることもすごく大事なのかなと思います。

アマゾンでは充電式スマホが活躍!

西井 今でも世界中の人と連絡をとったりされていると思うんですけど、グレートジャーニーの頃と今を比べて、変わっているものってあるんですか?

関野 むちゃくちゃ変わりましたね。やっぱり一番目につくのはスマホ、携帯ですね。

西井 アマゾンの奥の方にもスマホですか?

関野 はい。アマゾンには5世代、40年間付き合っている家族がいるんですが、最初会ったときは本当に腰巻だけつけて、ナイフ1本あれば、自然のものから何でも作っちゃうわけですね。

西井 体の周りのものから食べるものまで。

関野 それが次第にTシャツを着るようになり、ジーンズを履くようになる。そうして4世代目の子どもがハイスクールに行くようになると、友達付き合いで携帯を買うことになる。それで里帰りすると電波が入らないので携帯としては使えないんだけど、音楽は聞ける。

西井 電気は通っているんですか?

関野 通っていないけど、乾電池さえつなげて、充電してやれば。で、いろんな音楽が聞けるわけです。今まではアマゾンの音楽しか今まで知らなかったのに、クラシックもサルサもジャズもロックも、何でも入ってくるわけです。学校に帰ってきたときに自分たちの音楽なんか聞いているとバカにされるから、で、多分、文化も変わってきちゃうんですね。

西井 私は15年ぐらい前に世界一周をして、2年ほど前にまた旅行に行ったんですけど、その期間でも大きく変わったように思います。例えばスマホがあれば道に迷わないですね。最初のときは「HOTEL」って書いてあるところにとりあえず向かって、「部屋はある? いくら?」ってやっていたのが、スマホがあれば事前に前の日から予約できる。口コミのいい宿に泊まったり、ブログでみんなが「ここおいしい」と書いているところに行ったりとか、旅行が似たようなものばかりになってきたなとすごく感じますね。西野さんはグレートジャーニーのときにやっぱり迷ったりしたんですか?

関野 そりゃあ迷いますよ(笑)。ただ、僕の場合は単に進むことが目的じゃなくて、横に逸れちゃったら逸れちゃったでいいんです。「こっち面白そうだな」って行っちゃう。予定どおりにいったほうが、何となくほっとするんだけど、後ですべてがそつなくいっちゃうと、何も残らないというか。衝突やいろんなことがあるから、人は考えたり成長したりするんじゃないかと思って。人の付き合いでも、「いい人」って何かのっぺりしていて、人を成長させない。悪い人のほうがむしろ「畜生!」と思いながら、何か自分は成長しているとかあるので。だからいい人ばかり付き合っていたらいけないかなと思うんですけど(笑)。悪い人もそれなりに自分を成長させているというかね。

10年後、20年後のことも考えられる社会になるといい

西井 もし関野さんが、今、グレートジャーニーをやるとしたら、どういう方法でやってみたいですか?

関野 今の時代だからこそ、同じように“人力”でやるでしょうね。今はインターネットの影響もあって、グローバリゼーションが叫ばれていますが、僕にとって大事なのはローカルです。世界を変えようなんて大きなことは言わずに、足元を見る。それによって見えてくるものや、気づくことがたくさんあると思います。その一つとして、玉川上水で自然観察を始めたりしているんです。

西井 そういったプロジェクトは大学生が中心だったりするんでしょうか?

関野 はい。でもこれから公式HPやFacebookの公式ページを作ってオープンにしていこうと考えています。

西井 そういうのはインターネットができたことで、むちゃくちゃつくりやすくなりましたよね。以前だとどうしたんだろうって、正直、全然想像がつかないんですよ(笑)。

関野 それは本当にそうですね。

西井 経過をFacebookで更新して伝えられるし。こういうのはすごくインターネットっていいなあと思いますね。最後に関野さんに伺いたいのですが、いま武蔵野美術大学で教授をされていますが、どんなことを教えてらっしゃるんですか?

関野 僕が教えているのは文化人類学と人類史です。文化人類学とは、今、生きている違う文化を持った人たちを見ること。もう1つ人類史というのは歴史です。我々が何か問題を抱えていて解決方法を探るとき、歴史からヒントを得る方法と、ほかの文化の人たちから学ぶ方法、例えば伝統的社会に生きている人たちの考えからヒントを得る場合があります。その2つを今、大学でやっているわけです。

関野 大変なのは、評価するまでの時間が短いことですね。1年や、酷い場合は半年で評価されてしまう。本来、人は1回、2回、失敗してもいいわけですよ。いつか何かちゃんとしたことをやればいい。そうすると失敗を恐れない。ところが1年で評価されるとなると、失敗が許されないわけですよ。するとそつなくやろうとするし、空気がよどんじゃいますよね。面白くない社会だし、人は育たない。今はそうなっちゃっていると思うんですね。だから今を大切にするということは大事なんだけど、10年後、20年後のことも考えられる社会になるといいなと思いますね。

西井 本当にそうですね。今日は本当にありがとうございました。

- Text:西井敏恭

- (株)シンクロ代表取締役・オイシックス(株)執行役員。1975年5月福井県生まれ。2年半にわたる世界一周の旅行記を更新したWebサイトが大人気となり、帰国後はEC 企業にてWebマーケティングに取り組む傍ら、旅行を続け、訪問した国は100カ国近く。Webマーケティングのプロとしてデジタルマーケティングフォーラム「ad:tech」をはじめ、全国で講演多数。雑誌やテレビなどのメディア掲載多数。http://thinqlo.co.jp/