河内屋|特殊印刷の事例で“魅せる”世界観を社内全員で発信

きっかけは偶然の出会い オウンドメディアへの変身

(株)河内屋は東京新橋にある特殊印刷会社。特殊印刷とは、活版印刷やバーコ(盛り上げ)印刷、箔押しなどの技法を用いたプリントのことで、現在商業印刷で一般的なオフセット印刷にはない風合いを表現できることから、デザイナーなどに高い評価を得ている。さらに、同社では手すきの和紙を利用した透かし印刷など、常に新たな印刷表現の可能性を追求している。

だが、芸術性が高い一方でコストが高めなことから業界全体では特殊印刷や特殊加工を行える会社は減少の傾向にあり、印刷機をメンテナンスできる技術者の高齢化なども相まって厳しい状況もある。

このままでは先代から引き継いだ事業の継続も将来的には難しくなると考えた國澤良祐氏は、付加価値の高い広告印刷物に活路を見い出し、インターネットでの自社サイトの宣伝にも早い時期から着目した。Overture(現Yahoo!リスティング広告)などキーワード広告の展開もそれなりの効果を上げたという。ところが、安価な印刷通販サイトの増加によって次第にそのSEO効果も頭打ちになっていき、今から5年ほど前に自社サイトのリニューアルを行うことになった。

「正直言って当時は自社のホームページを今でいう“オウンドメディア”にしようという意識はありませんでした」(國澤氏、以下同)

リニューアルを担当したWebコンサルティング事業を行うナイル(株)により、当時の河内屋のサイトが特殊印刷という珍しい事業を行っているにもかかわらず、何を得意にしている会社なのかがわかりにくいという問題点が指摘された。それまでは「地元の印刷屋さんです、気軽に来てください」のような普通の印刷会社と同じPRが行われていたのだという。

そして、この特殊印刷という事業の独自性や魅力をもっと多くの人に知ってもらうためには、制作事例の紹介を中心にコンテンツとして増やし、ファンを獲得していくことが重要であるという提案がなされた。実際にリニューアルされた現在の河内屋のサイトを見ると、体裁的にはコーポレートサイトではあるが、同社が所有するさまざまな特殊印刷の技法や使用事例が記事としてわかりやすく魅力的に掲載されている。これもまさしくオウンドメディア運用の好例だ。

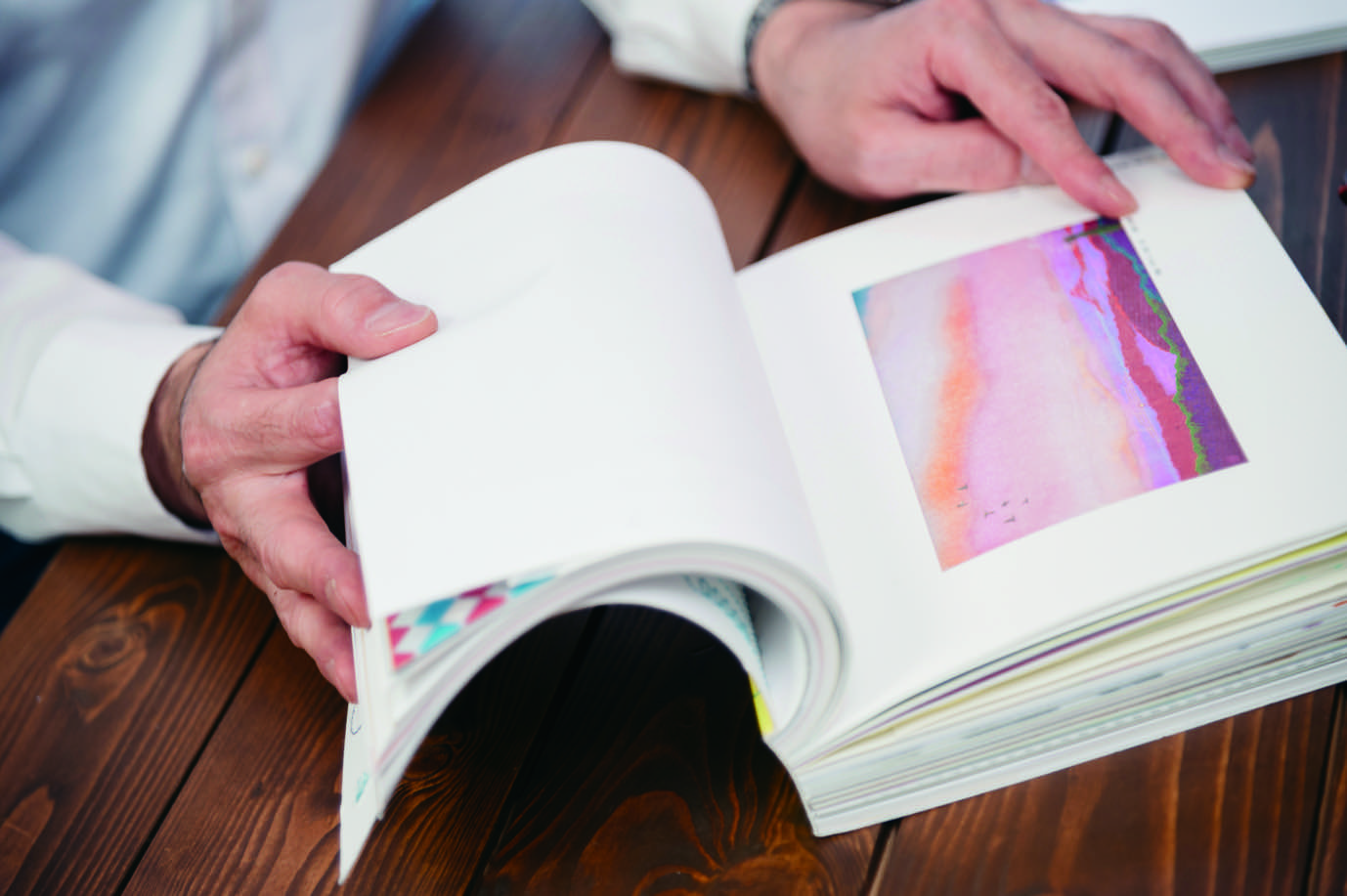

「実は当時のナイルの担当者自身が僕らの印刷物のファンになってくれたんですよ。彼が退社して実家に戻ってからも付き合いが続いていて、彼の結婚式でインビテーションカードを活版印刷でつくりたいという話がありました。その時の話や配布したカードを、そのまま事例として使わせてもらっています」

多忙な本業の傍ら、國澤氏はナイルと共同で月に1本程度、さらにFacebookやInstagramといったSNSに向けても、自社の動向や特殊印刷の事例を記事として投稿し始めた。

「ラメの入った盛り上げ加工や、“フロッキー”といって植毛した印刷などを少しづつ投稿していったのですが、その記事を読んだデザイナーさんなどが『この手法はどうするんですか?』といった問い合わせが来るようになりました」

実際に月間の問い合わせ数もリニューアル前は10件程度であったのが、新規の問い合わせで毎月80~120件寄せられるようになったという。紙見本などを送る前に顧客が事例の記事を読みながら要望を細かく伝えてくれるようになったので、商談を進めるうえで自社サイトが「営業ツール」としての役割も果たし、これまでより紙や技法のディレクションも提案しやすくなるメリットもあったという。

東京都港区新橋6-11-8

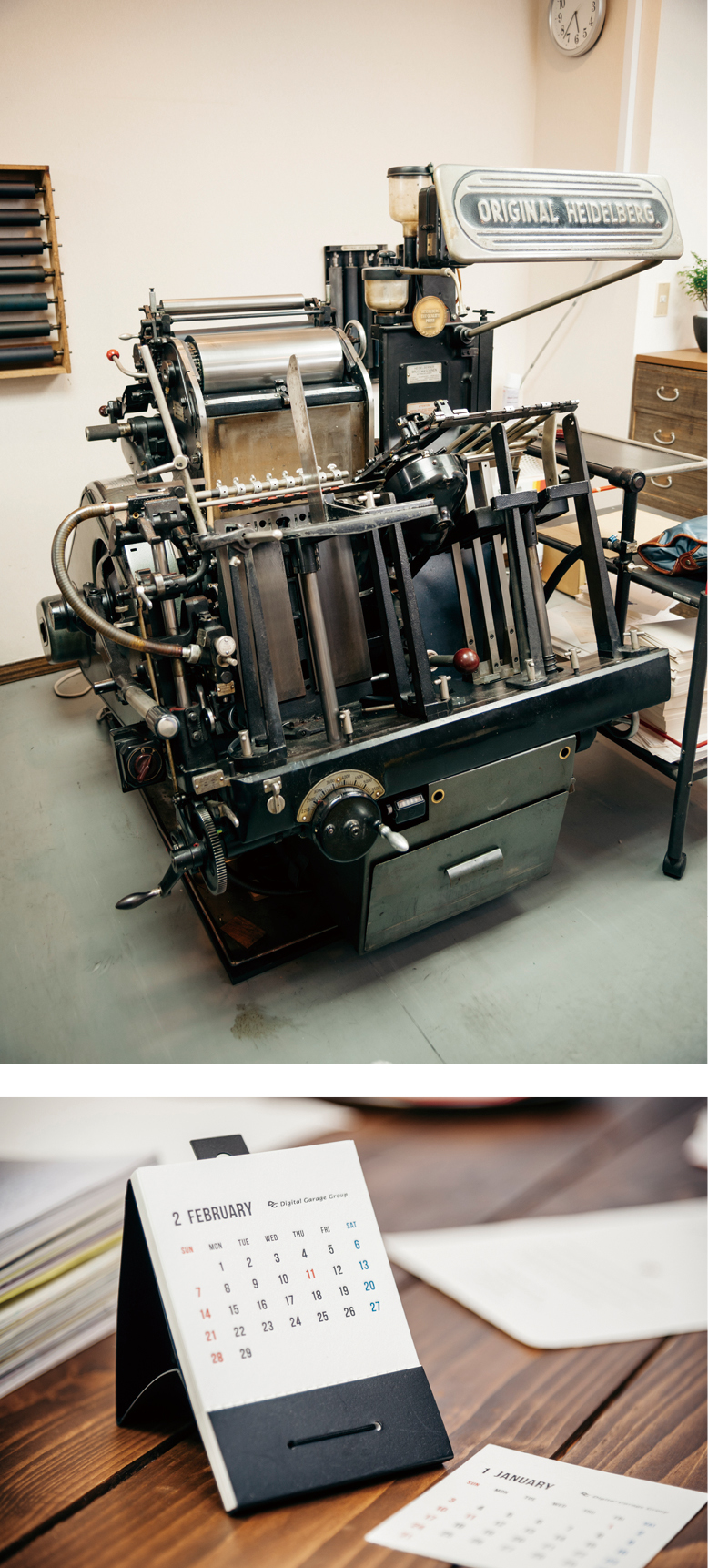

明治時代以来、西洋印刷の文化が根付く東京・新橋で、2016年5月から新たに第2工場として稼働したラボラトリー河内屋。工場といっても、通りに面したショールームを兼ねており、8月末からはショップとしての事業も開始する予定だ。外からは1970年代に製造中止となったオリジナルのハイデルベルグ活版印刷機が実際に動く様子も見られる。印刷愛好家が集うことも願い、ガラスには「プレスマンズ・ラボラトリー」とステッカーが貼られている。この工房もまた河内屋にとっての“オウンドメディア”なのだ

一番変わったのは従業員の意識

自社サイトをオウンドメディア化しSNS展開とあわせて運用を開始した國澤氏だが、手間のかかる記事の作成は第三者のパートナーがいたほうが良いという。

「1人だと仕事が忙しくて、やりたくてもできない時があります。その際に親身になってくれるパートナーがいると心強いですね。ナイルさんの場合はたまたま印刷会社出身のライターさんがいて“印刷オタク”のツボを押さえた記事を書いてくれたのもラッキーでした。また、1人の視点で書くとどうしても視野が狭くなりがちなのですが、別の視点が入ることで奥行きのようなものが出てくる気がします」

確かに自社の「強み」というのは案外自分たちには当然の光景すぎて、あまりよく見えていないということがあるのだろう。

そして、最近になって記事の更新は國澤氏とナイルに加え、従業員自らも自発的に行うようにもなったという。

「情報発信は一方通行だったり反響がないのでは意味がありません。紙とか印刷に対してどんなニーズがあるのか、事例にどんな反応があるのかを知るために、みんなで投稿して記事を増やすことになりました」

同社の従業員数は12~13名と小規模ではあるが、最低限のルールを守る以外は特に制約を設けず印刷技法や事例に関する投稿を徐々に増やしていった。これにより記事のバリエーションがこれまでより豊富になるのはもちろんだが、何より従業員が職人として自信のある技を紹介する場所が得られたことで、モチベーションの向上につながったのがオウンドメディアを始めて得られた最大の効果であったと國澤氏は語る。

オウンドメディアで情報を発信し始めると同時に、河内屋のブランディング戦略にも動きが現れ始めた。それが新しいショールーム兼工房である「ラボラトリー河内屋」の開設だ。

特殊印刷の技術を次世代に継承するために

オウンドメディアの運営とショールームの開設は、一見すると関係のない別の事業展開のように思えるかもしれない。だが、Webの写真だけではなかなか伝えることの難しい特殊印刷の“手触り”を顧客に実感してもらうタッチポイントとして、さらにその製品がどのような機械で、どのような人がつくっているのかというリアルな姿が見られる場所として設置されたと聞けば、どちらもブランディング戦略の一環であることがわかり、むしろ自然の流れとも言えるだろう。

「結果論かもしれませんが、少なくとも言えることは、オウンドメディアの運営をしていなければ、このショールームを開設することもなかったでしょう。我々がつくろうとしているのは『プリントショップ』ではなく、活版印刷の世界に触れるためのメディア、つまりこの店もまたオウンドメディアのひとつの姿なのです」

さらに、河内屋では「越前和紙」のメーカーとコラボして、現代風の意匠による独自の透かし印刷を文具展イベントに出展するなど、新たな製品開発を積極的に進めている。なお、印刷会社が紙の製造までを手がけた理由は、手すきの和紙は通常の印刷機では印刷できないが、凸版を押し付ける活版印刷ではそれが可能であるからとのこと。

「情報伝達の主流がWebであるのは間違いありませんが、紙の印刷物には希少価値のある情報が伝えられる特性があります。また今後、嗜好品になっていくという展開も考えられます」

実際に文具展に試作品を展示したところ、多くの来場者が和紙と活版印刷の組み合わせに興味を示し、約800名と名刺交換ができたという。オウンドメディアの定義やその可能性を狭いものとして捉えず、自社の最大の強みである「紙とインク」が織りなす印刷への熱い思いを伝えてきた河内屋の情熱が、人々に伝わり始めた結果であろう。