YouTubeでの動画活用で押さえるべきポイント

Point 01 YouTubeを使うべき理由

動画マーケティングを考える際に、真っ先に候補に上がるプラットフォームがYouTubeではないだろうか。まずは、その特徴を把握しておこう。

世界一利用者の多い動画プラットフォーム

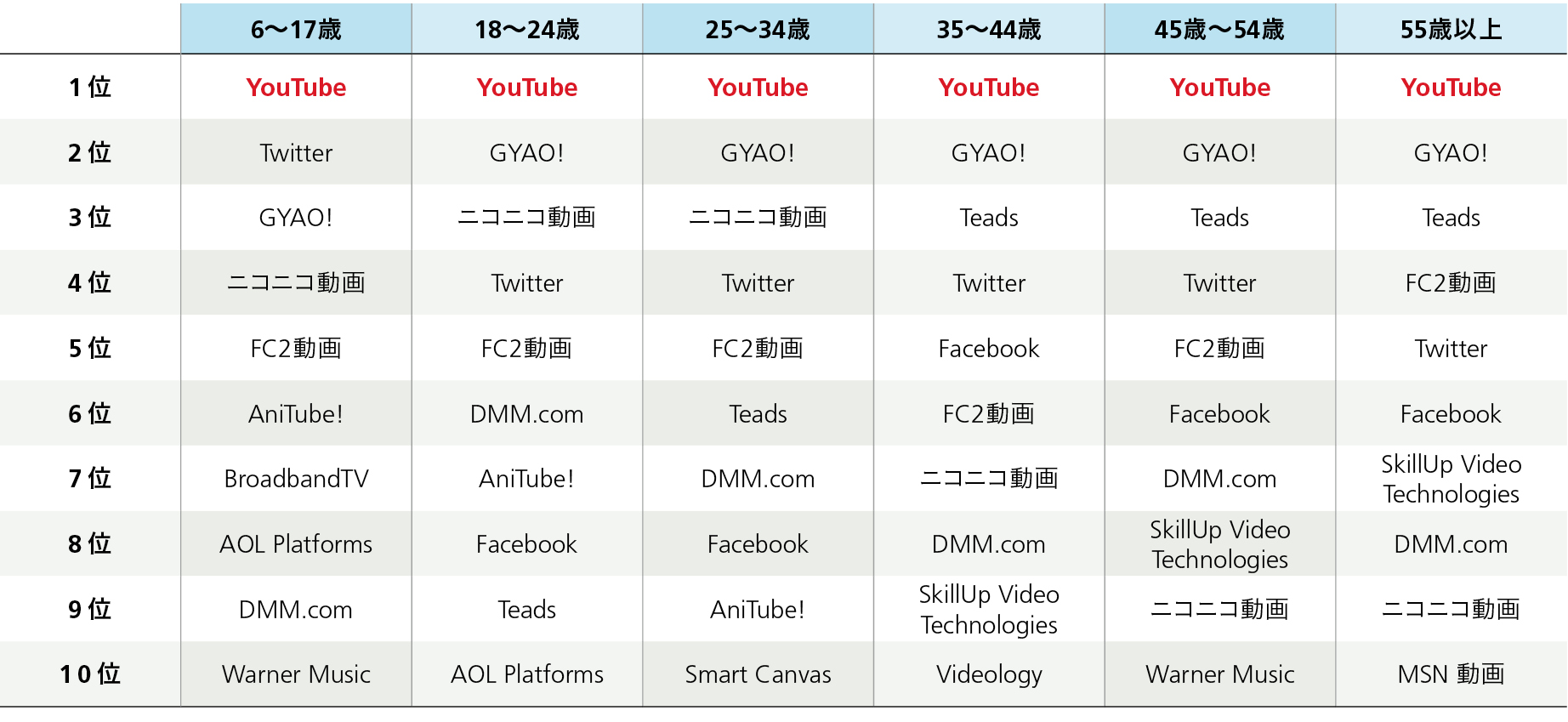

動画マーケティングにおいてYouTubeを使うべき大きな理由の一つは「世界でもっとも利用されている動画プラットフォームである」という点だ。Web上で動画利用は年々増加傾向にあり、YouTubeの利用者数も伸び続け、動画プラットフォームの利用者数調査では何年にも渡って1位をキープしている。調査会社コムスコアによる2016年4月のデータでは、国内の6歳以上のパソコンユーザーの70%弱を占める4,300万人近い利用者がいるとの結果が出ている。年齢別に見ても、子どもから50歳代まですべての年齢層で一番利用されている。

2位以下は世代ごとに違いがあるが、どの年齢層でもYouTubeが一番使われている動画プラットフォームである。 若者層はモバイルからの視聴が多く、モバイル視聴は今後さらに増加すると予測されている

(出典:コムスコア 2016年4月調べ/6歳以上のパソコンユーザー/ユニークビューワー数順)

また、検索エンジンとしても国内では3番目に多く利用されているという話もあり、YouTube内で検索するのが当たり前になっている。Googleの検索画面でも最初のページの上位10件以内にYouTubeの動画が出ることは珍しくない。これだけ利用されているプラットフォームを、使わない理由はないだろう。

利用時の注意点と理解しておくべきこと

YouTubeを使ううえで、気をつけるべき点がいくつかある。動画を置くだけできちんと運用をしていない場合、自社の動画を必要としているユーザーにコンテンツをリーチさせることが非常に困難なケースが多い。また、自社の動画が競合他社の動画への導線になってしまったり、自社の商品やサービス名で検索されたときに、悪意のある第三者があげた動画の方が上位に表示され、それをたくさん見られてしまうということもある(対応策はP058で紹介)。

機能面では、プレイヤー画面の中でクリックなど、双方向性を持たせることができるのは、基本的にはアノテーションや概要文からのリンク、カード機能くらいしかないので、動画からコマースさせるような使い方をしづらい。また、限定公開機能はあるが、たとえばIDとパスワードを入れてログインした会員向けに公開するといった場合や、その他にインタラクティブな機能をもたせて活用したい場合にも不向きだ。

どのサービスにも言えることだが、他社が運営するプラットフォームを利用するということは、そこのルールにのっとって使っていかないといけない。また、仕様の変更があり得るので、そうした動向もチェックしておく必要がある。

「アノテーション」は、再生中の動画上に、テキストやリンクなど、動画と関連のある再生リストやWebサイトなどへのリンクを表示できる。「カード」は、再生中の動画上に決められたフォーマットで通知を表示することが可能。チャンネルや動画を紹介したり、商品などを宣伝することもできる

早めの参入で競合他社に差をつけよう

いくつか注意点を挙げたが、YouTubeで動画を公開するだけならタダなので、利用するうえでの大きなデメリットはない。国内のFacebookユーザーが増えてきたとき、早くから取り組んでいた企業と後発的に始めた企業とではやはり差がついていた。今後、動画利用はさらに伸びると予想されるなか、動画コンテンツを持たず、一番利用されている動画プラットフォームを活用できていないというのは将来的にも機会損失だと言える。

他のメディアや広告出稿などで大手企業と勝負するのはなかなか厳しいが、動画はまだ本格参入していない企業も多く、規模の大小問わず勝負がしやすい状況にあると言える。数年後を見据える意味でも、早めに取り組むことをオススメしたい。

Point 02 動画広告の出稿と動画コンテンツのマーケティング活用

YouTubeの使い方には、動画広告を出稿することと、自社のチャンネルに動画を置いておくという2種類がある。それぞれの用途や特徴について説明しよう。

動画広告の目的と出稿

動画広告は、主にブランドリフトや認知を目的とした活用を中心に、最近では獲得のためにも活用されるようになってきている。テレビCMなどのマス媒体でリーチできないユーザーや、自社SNSやオウンドメディアで繋がっておらず情報を届けにくいユーザー、またはロイヤリティが低いユーザーに向けてリーチするといったようなケースが比較的多い。

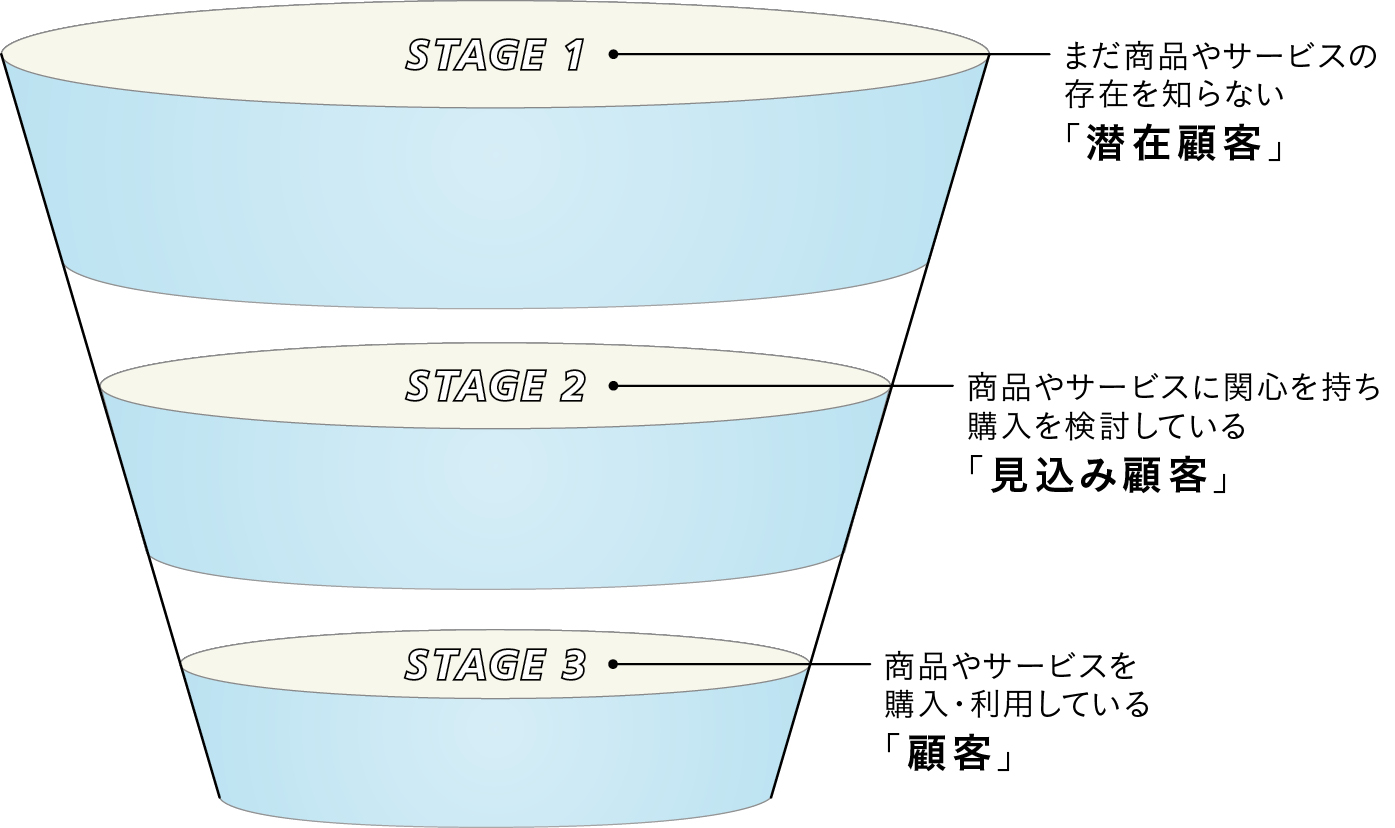

動画作成の際に、どんなステージのターゲットに向けて、どのような動画を制作していくか考えてから作っていくようにしよう。たとえば、ステージ1の潜在顧客にはなるべく多くターゲット層の興味を引く、認知を目的としたクリエイティブを考え、ステージ3の顧客には購入後ロイヤリティが深まるものを用意するというように考えていく。動画のリーチ方法も、ステージに応じて広告やSNS連携などを適宜活用していくと良い

YouTube内に表示される動画広告は「TrueView」というサービス名で展開されているものが主だ。動画広告のプラットフォームとしても圧倒的なシェアを占め、多くのユーザーにリーチすることができる。

YouTubeでは個々のユーザーのデータが蓄積されているので、目的に応じたターゲティングで広告出稿することができるのも強みだ。

ただ、再生回数が多い=効果の高い動画とは必ずしも言えない。最初にどういう効果を得たいのかという目的を定め、そこから設計していくようにしよう。

近年は、企業が商品などを人気のYouTuberに宣伝してもらうという広告手法も使われている。彼らが紹介するというプレミア感と、数多くの彼らのファン(YouTuberのファン数にもよるが)に動画を視聴してもらえることが、利点の一つだ。YouTuberのファンと商品のターゲットユーザー層が重なる場合は、精度の高いターゲティングが実現する。

動画マーケティングは大企業だけのもの?

大企業による潤沢な資金を投入した動画コンテンツを見ると、個人事業主や中小企業にはハードルが高いと感じてしまうかもしれない。しかし、予算をかけずともうまく活用されている事例はある。

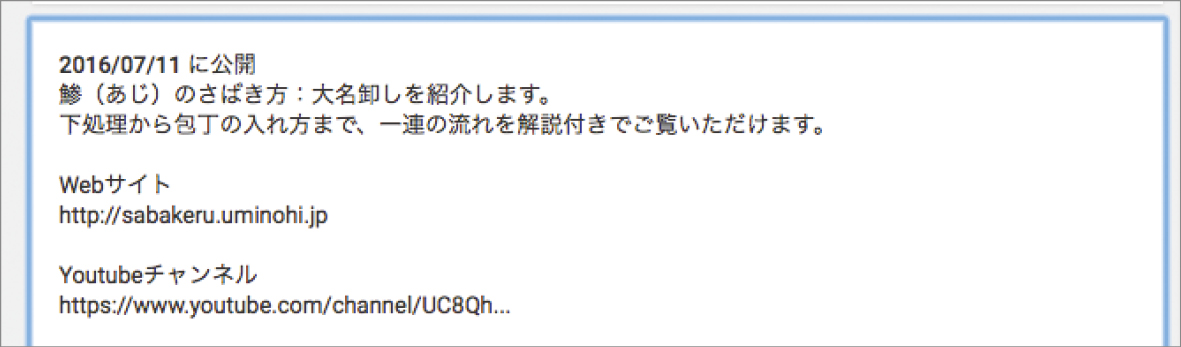

たとえば「アジのさばき方」で検索すると、ある個人が自分で撮影・発信している動画が一番上に表示される。また、歯医者さんが歯科治療の様子を公開した動画も多く閲覧されていて、動画をきっかけに予約が増えたという話もある。ユーザーが知りたいと思っている情報と、企業が知ってもらいたい情報が合致して、それが動画と相性の良いものだった場合は、かなり費用対効果の高い動画活用が実現できることも多い。動画の質云々はもちろん大切だが、まずはユーザーが見たいものをきちんと見せられる状態にすることが大事だ。

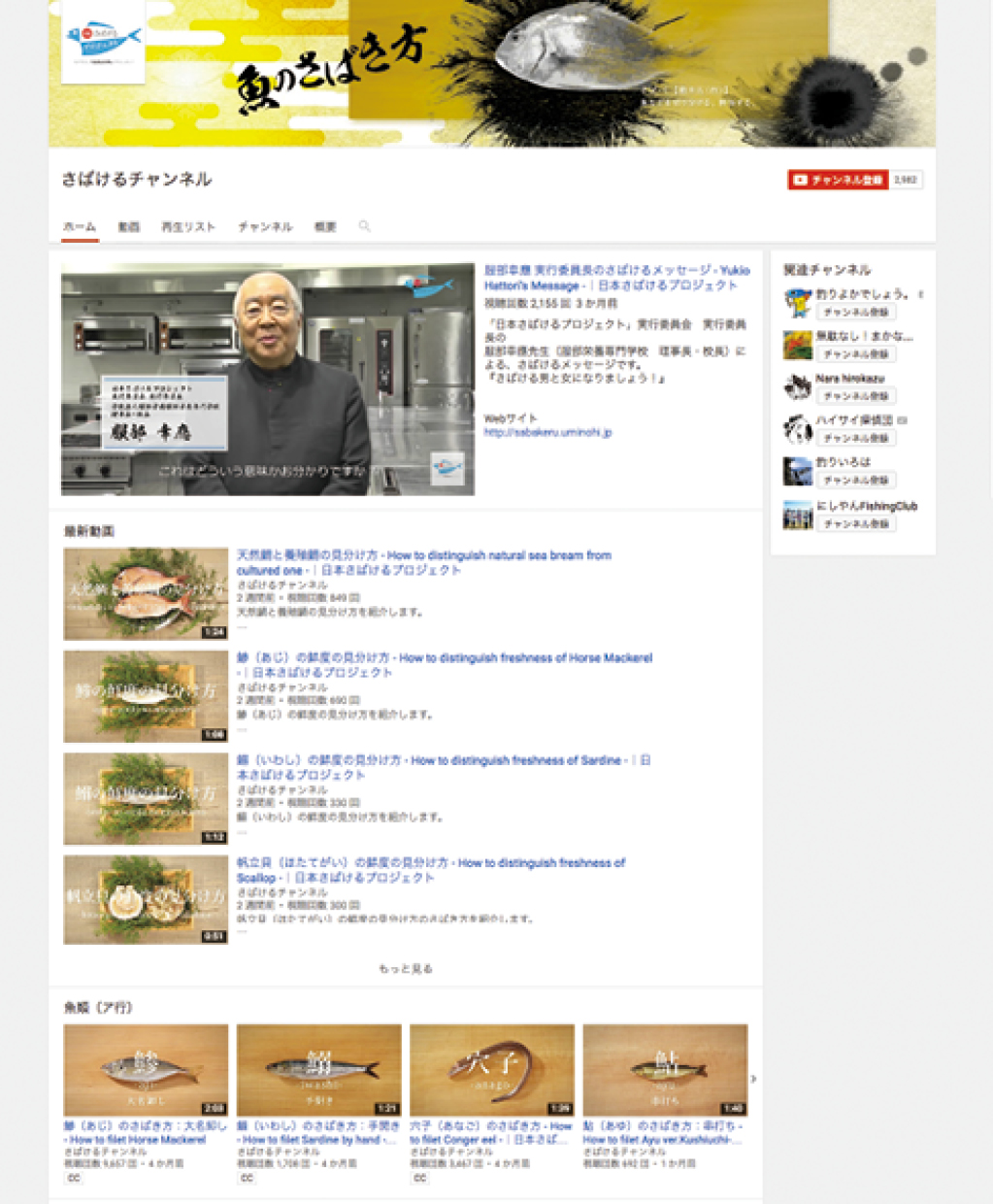

魚のさばき方動画を公開している「さばけるチャンネル」のトップページ。このプロジェクトがどういうものかを語るメッセージ動画を一番上に表示することで、チャンネルコンセプトを伝えている。魚のさばき方のほか、鮮度の見分け方などの魚に関する情報を発信している

魚を“さばく”ことを通じて、海の恩恵や海洋環境の大切さを感じてもらうプロジェクト「日本さばけるプロジェクト」では、これをヒントに国内で流通するほとんどの魚のさばき方を動画で紹介している。2016年7月から運用を開始したばかりだが、広告出稿をまったくしないにもかかわらずかなりの視聴数があり、同年11月末時点で3,000人近いチャンネル登録者数になっている。

Point 03 YouTube動画の効果をあげるために押さえるべき設定

いくつかの設定に配慮することで、動画の再生回数は確実に増やしていける。ここで紹介するテクニックは、必ず対応しておこう。

チャンネル登録とコンテンツ量

YouTubeで動画をアップロードする各自のページは「チャンネル」と呼ばれる。ユーザーは気に入ったチャンネルを登録することができ、そうするとアップデート情報などが、YouTube上やメールなどで通知されるようになるため、登録者は増やしたいところだ。Point 01で先述したアノテーションを使って、動画上にチャンネル登録ボタンを用意することもできる。

また、大前提として、動画コンテンツの量がないと運用しようがない。目安として、少なくとも50本以上はあったほうが良いだろう。ある程度継続的に投稿していかないと、検索時の表示順位が上がり止まってしまったり、場合によっては下がってしまうということもある。欲をいえば月に4~10本くらいは更新していく方がよい。もし動画の予算が500万円だったとしたら、リッチな動画を1本つくるのもアリではあるが、たとえば50万円で10本の動画をつくるというように、施策に応じて検討してみるのも手だ。

YouTube内で見られるための工夫

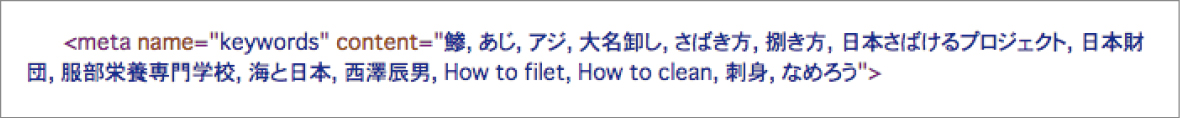

企業がYouTube内で動画を活用するという点で考えると、いかに関連動画の表示率をあげ、検索上位にヒットさせ、興味を持っている人に対してきちんと情報が届くようにするかが重要になる。そのために、まずは「動画タイトル」「タグ」「説明文」の設定をしっかりしよう。

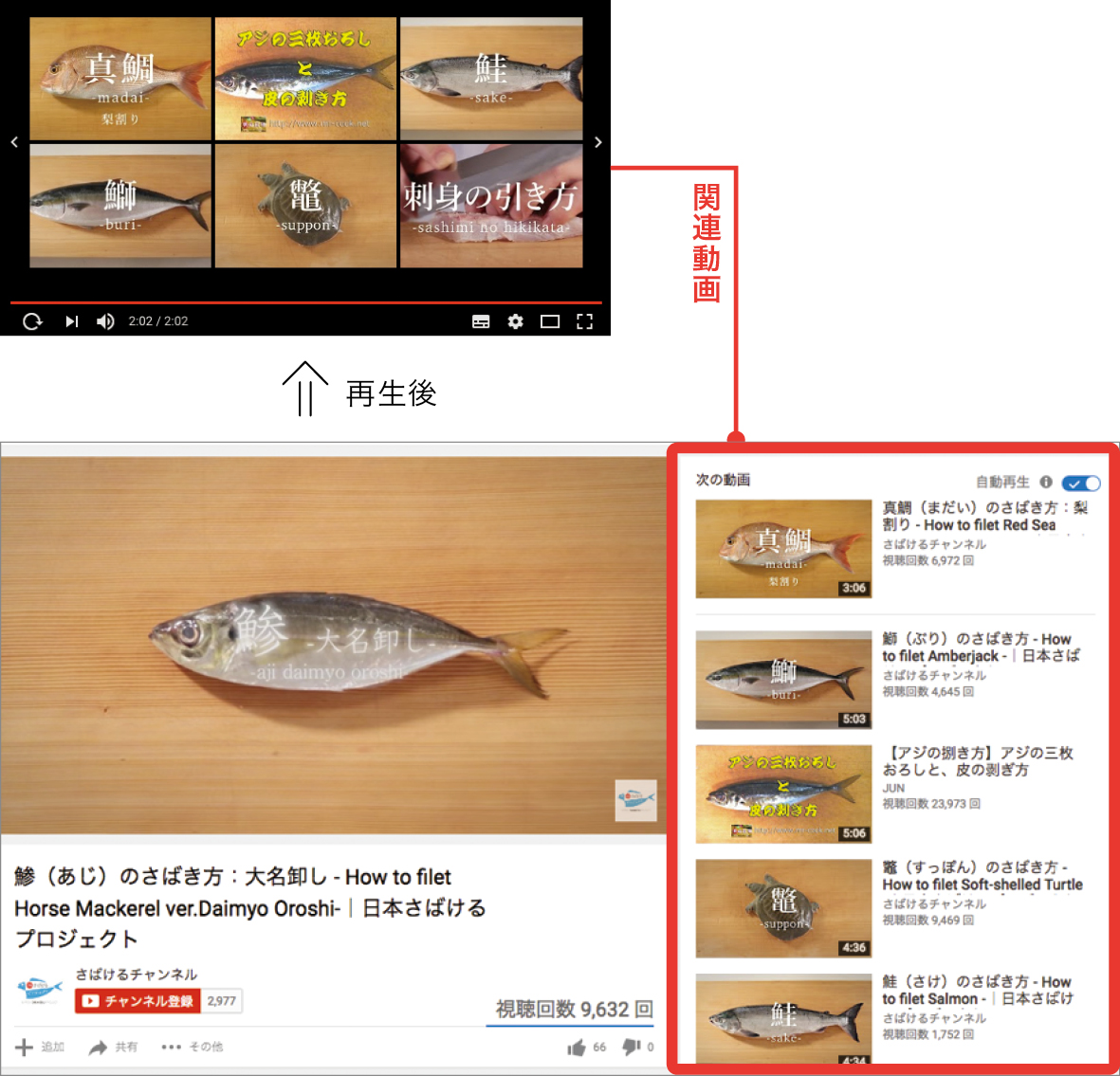

先に紹介した「さばけるチャンネル」の動画を例に見ると、再生後の画面やプレイヤー横に表示される関連動画で、ほぼ同チャンネルのコンテンツが表示されている。また、魚の画像の上に魚の名前を入れるクリエイティブを統一していることで、どれが同チャンネルの動画か一目でわかる

動画タイトルには魚の名前を漢字とひらがな両方で記載。将来的なインバウンドも見込んで英語タイトルも用意している。説明文冒頭にはオフィシャルサイトなどのリンクも掲載。タグはソースコードから確認できるが、こちらでは魚の名前のほか関連する調理方法も設定されている

現状は検索アルゴリズムにおいてはこの3つが重要な判断材料の一つになる。それらを決めるときには、YouTubeの検索ボックスにキーワードを入れて予測ワードを調べたり、検索ボリュームや競合性を調べられるGoogleキーワードプランナーを使うのも手だ。そうすることで、検索ボリュームの多いワードを入れたり、一緒に検索されるワードを設定できる。

また、動画にはプロダクト名だけではなくきちんと社名、英語表記の場合は日本語の表記、そして公式という言葉も入れた方が良い。タイトルなどでワードの前に「#」を入れるとSNS投稿時にハッシュタグ化できるので、そのキャンペーンのコピーなど固有の言葉で一覧できるようにするというテクニックもある。説明文ではこの動画が何なのかをきちんと説明するのはもちろんのこと、他のページに回遊させるためのリンクを貼れる数少ない場所の一つなので有効に使おう。

これらの設定をきちんとすること、また動画の視聴者維持率を上げることで(P060参照)、動画の再生後に表示される関連動画にも表示されやすくなる(もちろん、これだけが関連動画の表示率があがる要因ではないが)。関連動画はシステム的に自動検出させるものだが、任意の動画をリスト化できる「再生リスト」という機能もある。これらを準備し、せっかく自社の動画を見たあとに他のところへ流れてしまうようなもったいないことのないように、回遊を促そう。

機能面以外では、サムネイルの設定が重要になる。YouTubeでは何も設定しないと自動的にサムネイルが決定されるが、ここにユーザーにとって魅力的な要素が入った任意の画像を設定すれば、クリック率UPが期待できる。たとえば「○○出演CM」と書いてあるのに、サムネイルはそのタレントさんが映っていないと、せっかくの出演者の知名度を活かせずクリック率が低いというケースもあるが、これもきちんとタレントさんを訴求できるサムネイル画像にすることでクリック率が大幅に改善され得る。また、サムネイルにロゴを入れたり、クリエイティブの決まりごとをつくってそれをすべてに統一させることで、ユーザーに公式の動画だと認識されやすくなるテクニックも覚えておきたい。

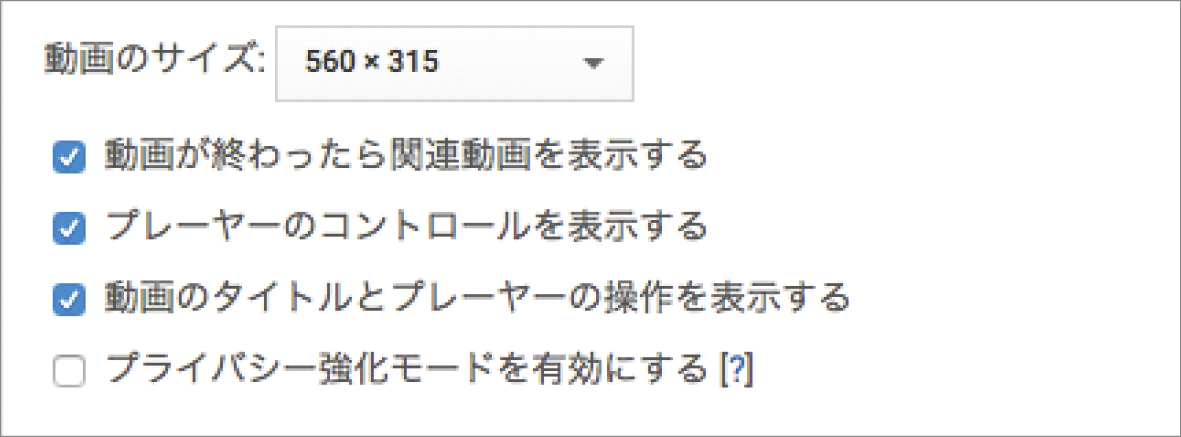

動画の埋め込み設定。たとえば関連動画に自社のものが出る場合は良いが、競合他社などが表示される場合はチェックを外す、動画を飛ばされずに見てもらうためにプレーヤーのコントロールを非表示にするなど、埋め込んだ先のサイトでどんな使い方をしたいかを考えて設定しておこう

動画を自社のWebサイトなどに埋め込み活用する場合にも、より効果を出せるように細かく設定をしていこう。動画を自動再生する、動画の後に関連動画を表示するなど、さまざまな設定ができ、同じ動画コンテンツでも設定次第でサイト内でのパフォーマンスを最大化することが可能だ。

Point 04 アナリティクス画面で注目すべき指標と改善

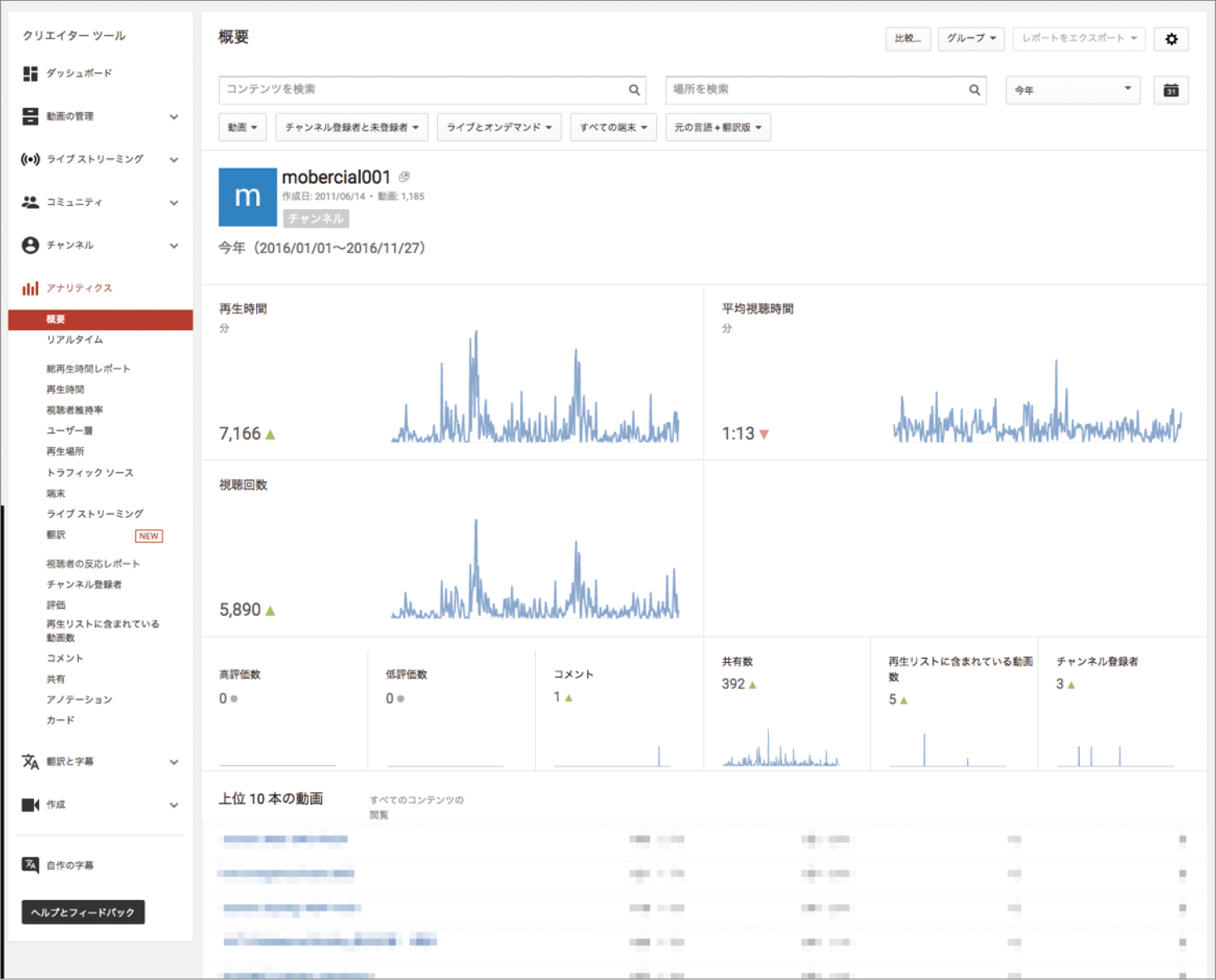

YouTubeではアナリティクスでさまざまなデータが取れるのも強みだ。どの数値をチェックして、どのように改善することでリーチを伸ばすことができるのだろうか。

検索からの視聴回数と視聴者維持率を見よ

YouTubeのアナリティクス機能は昔に比べとても高機能なので、ここの数値を見れば動画やチャンネル内設定を改善していくことができる。目的やキャンペーンによっても異なるが、チェックすべき代表的な指標をあげるのであれば「オーガニック検索からの視聴回数」と、動画の再生時間のうちどれくらいの割合まで見られたかを測る「視聴者維持率」だ。前者は、興味を持って能動的に動画を検索し視聴してくれた人がどれくらいいるのか、またはリーチできているのかを知るためで、後者は、動画が最後まで本当に興味を持って見てもらえたか、どこまで深く情報を取得してもらえたかを測るためにチェックすることが多い。

他には、どんなキーワードで流入しているか、どのサイトから流入しているか、SNSでのシェアやいいね!などのエンゲージメント総量なども見ておくと良い。

アナリティクスのページでは、再生時間や平均視聴時間、視聴回数、評価の数、チャンネル登録者数、人気の動画上位10、アクセスされた地域などの結果を見られる

そうした結果から、たとえば動画のタイトルや説明文をより検索されやすいワードに変えたり、次につくる動画に足りない要素を盛り込むという改善ができる。また、多くの流入がある場所がわかれば、同じ場所でもう一度類似のアプローチするのも効果的だろうし、再生された動画の離脱ポイントがわかってくると、次につくる動画にその反省を活かすことができる。

動画そのものを、アナリティクスを見ながら改善をしていく前提でつくっておくという手もある。たとえば4つの素材を最初はABCDの順番で並べて、アナリティクスの結果次第で並び順を変えたり、バナー広告の運用のようにキャッチコピーを変えたり、クリエイティブのカラーを変えたりというように。

動画のリーチは多いに越したことはないのだが、必ずしも多ければ効果をあげられるというわけではない。極端な例をいえば、ランディングページに掲載した動画の目的を申し込みボタンのクリック数向上とした場合、動画視聴がされなくてもクリック数が増えれば良いわけだ。動画が掲載されているだけで「きちんと情報が用意されている」という情報提供の丁寧さが安心感に繋がり、その結果申し込みボタンのクリックが増えるということもある。

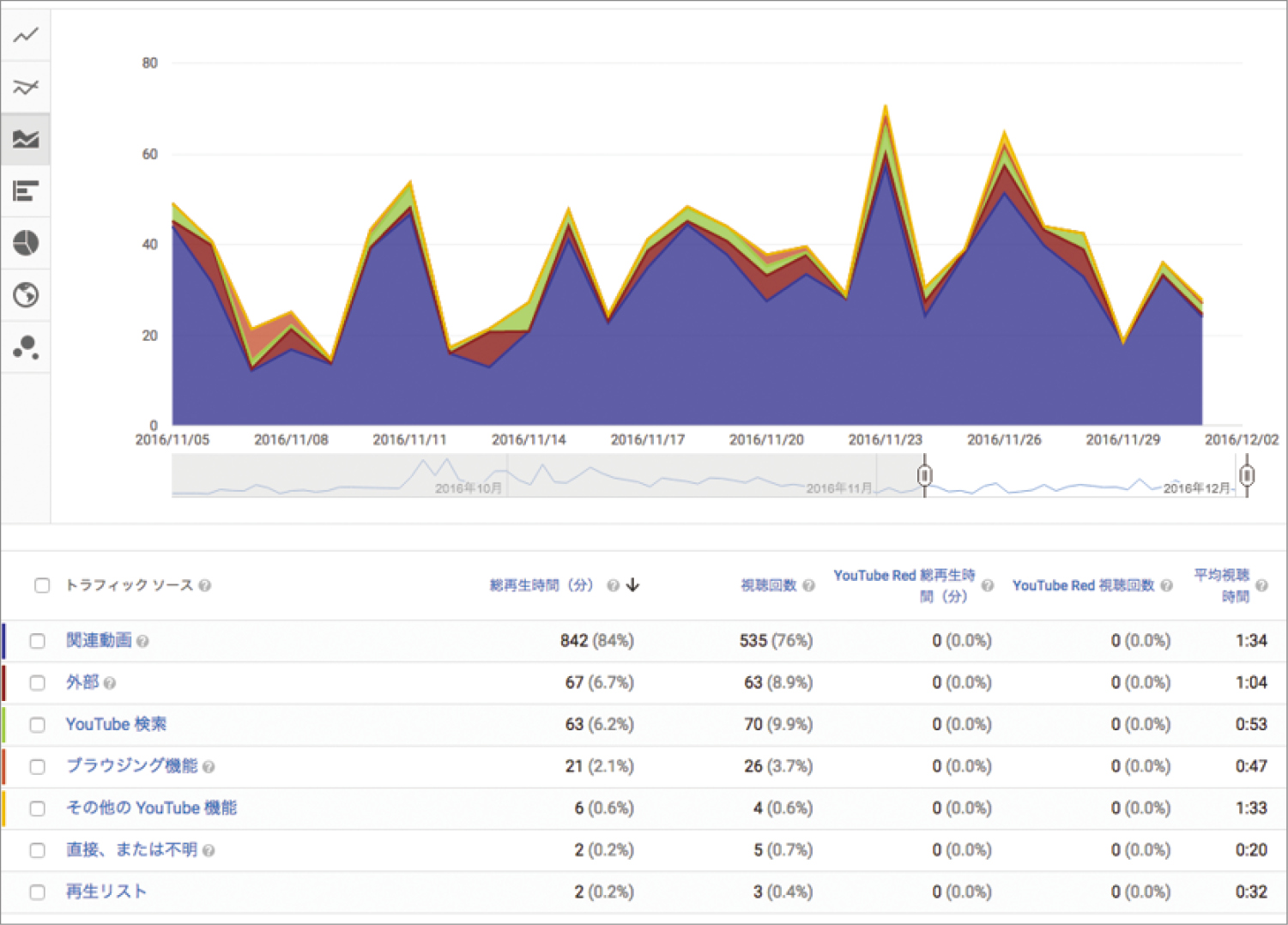

「トラフィックソース」というメニューでは、動画の動線となったYouTube内の機能や外部Webサイトなどの情報を得られる。たとえば「YouTube検索」をクリックすると、どんなワードで検索されたかという情報もわかる

効果をあげるための予算配分

動画を主にしたキャンペーンの効果は、クリエイティブの良し悪しにも大きく左右される。良し悪しというのは、視聴者にとって有益な動画か否かということになるので、事前に視聴想定ユーザーへのインタビューやレビューを行い、彼らにとって最適なクリエイティブを設計するという方法はオススメだ。動画広告の場合、可能であれば複数パターンの動画をつくり、たとえば最初に出稿予算の5~10%くらいをA/Bテスト用に使ってテストし、残りの予算でより効果の出やすい方を出稿するなどの手段をとると有効なことが多いため、テクニックの一つとして覚えておきたい。

このように検証改善を繰り返すことで、動画活用の効果をあげていくことができる。

- 教えてくれたのは… 山下悟郎

- モバーシャル(株)取締役CMO。デジタル領域の動画企画・制作を得意とする同社において、Web動画黎明期より、動画プロモーション企画・コンテンツ設計を担当。2014年メンバーズと動画マーケティング支援会社(株)MOVAAAを設立、取締役兼任。