顧客の心を掴むには?

近年、エンゲージメントの向上を目的としたコンサルティング支援の依頼は増えてきている。それは、企業の姿勢や理念が顧客から透けて見えてしまう、“透明性の時代”になっているからだろう。

その要因として、SNSの影響力がとても大きくなっていることが挙げられる。個人がTwitterやYouTubeなどを通してクチコミ情報を発信できるようになったことで、顧客側が企業やサービスなどに対してどう捉えているかという話題が伝わりやすくなっている。もちろん、悪評が出たら隠すことはできない。社会的な意識も上がる一方なので、サービスや商品以外の評判にも顧客は敏感に反応し、それが購買活動にも結びつき得る。なかなか調査結果などには出てきづらいものだが、企業の理念に共感して購買をする、あるいはその逆というケースは、増えているのではないだろうか。

以前はネガティブな情報があったとしても顧客側には広める手段がなかったため、表沙汰になることが少なく、とりあえず有名企業の製品やサービスを購入していたという人も少なくなかっただろう。しかしそうした情報も隠せなくなったことで、本物が生き残っていく時代になった。まっとうにビジネスをしている多くの企業にとって、喜ばしい状況になったと言えるだろう。

だからといって、ただ真摯にホスピタリティを持ってサービスを提供していくだけでは、なかなかエンゲージメントは築かれない。顧客に「まさに自分が必要としていたサービスだ」と思われるためには、他社と比べてどんな強みを持つサービスを提供できるかを入念に設計していく必要がある。

また、インターネットの普及により人々が日々触れる情報量が膨大になり、なかなか広告などの企業が発信するメッセージが届きにくくなっている昨今。どうやって自社のサービスの良さを伝えていくかにおいても工夫していかないといけない。特にデジタルネイティブの10代は、広告やステマなどを忌避する感覚は、大人世代が想像している以上に強いようだ。だからこそ、企業ではなく第三者からのクチコミで商品やサービスが推奨されていくのが、いまの時代にエンゲージメントを高め得る理想的な広がり方だと言える。膨大な情報の中からみなが誰による情報を重視しているかというと、「信頼できる人からのクチコミ」が多いと言われている。たとえば、おしゃれな友人や特定の情報に詳しい知人、あるコミュニティのインフルエンサーとなる人などだ。

そうした背景を踏まえ、具体的にどのようなプロセスでエンゲージメントの創出・伝達を行うと良いかを紹介していこう。

1.エンゲージメントはインナーブランディングから生まれる

社内から自社を見つめ直す

自社の製品・サービスなどの顧客へのエンゲージメントを高めたいと考えたとき、まず現状ではどんな強みや特徴を持つのか把握する必要がある。弊社がコンサルティング支援を手がける際には、最初に企業の社員インタビューやアンケートから始めていく。そこから、社風や企業理念、製品・サービスの魅力が内部からどう捉えられているのかを探っていくのだ。

ここで聞くのは、自分たちの商品は好きかどうか、自身の会社の強み、感じている課題、働きがいがあるかどうか、社員間でのコミュニケーションが取れているか、社内に尊敬している人がいるかなど。もし「業績のために働いている」という状態になってしまうと、人間の身体でたとえるなら「呼吸をするために生きている」というような不健全な状態だ。利益は血液のようなものなので必須だが、目的自体は別にないといけない。そのためにも、企業としてのミッションやビジョン、バリューあるいは会社が存在する意義は何か、どんな状態をつくろうとしているのかというものを議論しながら、企業と一緒につくっていくということをしていく。

短期的に業績を上げるためには、マーケティングコストの配分を変えたり仕組みづくりで対応していくこともできる。それが必要な場合もあるが、それだけでは長く続かない。社員の愛着がなければ、仕事へのモチベーションも低くなるだろうし、離職率が高くなるかもしれない。まずは社内に愛があってこそ、外部とのエンゲージメントを高めていくことができる。

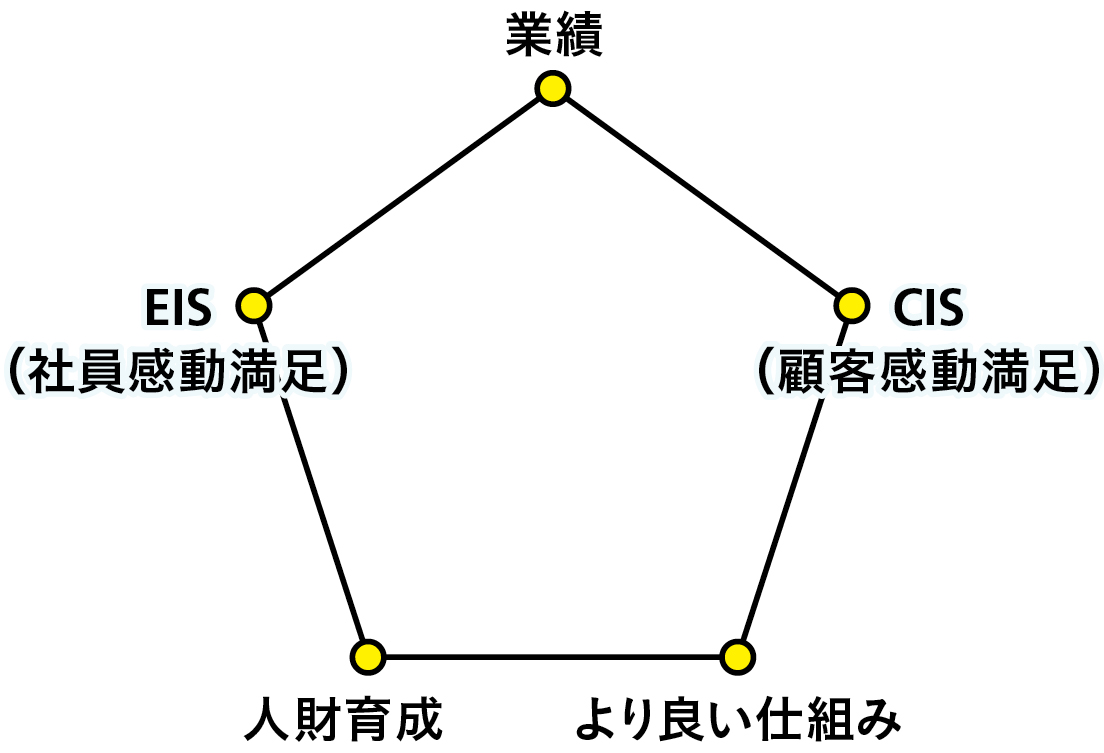

企業はこの5つの指標をバランス良く上げるとうまくいく。短期的な業績向上だけを追いかけていくと他の4つが置き去りにされ、目の前の業績が良くなっているのでそうとは気づかないうちに、中長期的な業績が失われていくことになる

社内愛を顧客の愛へと繋げる

社員に愛がないよりあった方が良さそうなのはわかるものの、具体的には何が違ってくるのかはイメージしづらいかもしれない。

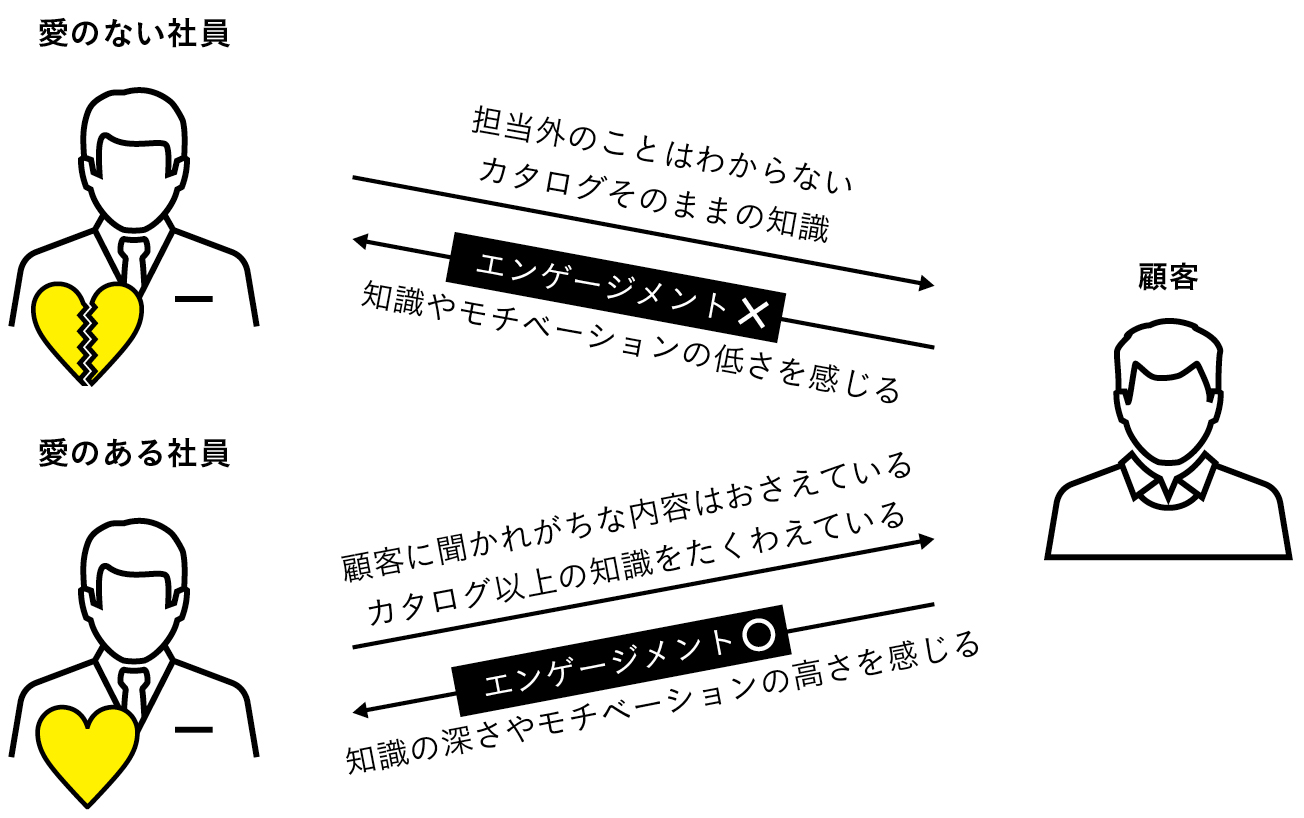

一つは、先述のように透明性の時代になっているので、作った人や売っている人が本当に良いと思っているかは顧客に透けて見えてしまう。このとき、企業理念のもとに社員が同じ意識を共有でき、社員感動満足度が高いことが透けて見えていれば、良い印象を与えられるだろう。もし「本当は他社の方が良いと思っている」「仕事だから興味がないけれどイヤイヤやっている」と感じたら、顧客はその企業や製品・サービスに好印象をいだかないのではないだろうか。

もう一つは、愛を持つことで社員が能動的に勉強するようになったり、どうすれば顧客に良さを伝えられるか考えてくれるようになるという効果が期待できる。自身の担当外のことでも問い合わせされそうな事柄は調べたり、開発担当者からその思いや苦労話を聞いて顧客にカタログ以上の情報を提供できるようになったり。もしあなたが問い合わせの電話をかけたとして「わかりません。営業から折り返し連絡させます」と返答される店と、「それは〇〇です」と即答される店があったとしたら、後者の方が信頼できるスタッフがいる店だという印象になるのではないだろうか。

エンゲージメントを高めるためには、このあとお伝えしていくように意図的な仕掛けや仕組みづくりで対応していく部分も必要だが、こうして自然と感じてもらった好印象が結果としてエンゲージメントへと結びつくという状況づくりと両輪でやっていくのが良い。

顧客と直接接客する際や電話やネットなどでやりとりする際は、もっともその企業が透けて見られる場面だ。社員の愛の強さや知識があるという信頼感が、顧客のエンゲージメントへと繋がっていく

Key Point !

人財育成で企業の成果を上げるのは、時間がかかる。しかし中長期的に考えると、そうすることで会社が永続していきやすくなる。

2.選ばれるサービスになるための取捨選択と伝え方

提供サービスの取捨選択

自社の製品・サービスの特徴が掴めたら、改善ポイントや訴求ポイントをどこに置いていけばよいか考えよう。ついすべての面でロイヤリティを上げようとしてしまいがちだが、どれも平均点あるいは平均より少し良いというのは実は顧客に選ばれない。どこかのポイントに注力したほうが「自分の求めていたニーズを的確に満たしている」と認識されるのだ。また、人件費や経費といったリソースの観点からも、すべてを向上するのは難しい。優秀な企業ほど、何か新しいことを始めるときに、同時に何かをやめる意思決定をしている。

では、どこに注力すべきか。それを考える時、社内の主観的な視点で考えてしまうケースが少なくない。これは相対的なものなので、競合製品・サービスとどんな差があるものなのかということを冷静に見極めていく必要がある。我々がコンサルティング支援をする際、プロとしての知識や経験、日々の勉強が武器になっているのは当然だが、第三者であるというのも大きな強みになっている。プロに依頼するのが難しいという場合は、顧客へのアンケート調査などから自社製品・サービスが外からどう捉えられているのかを探ると良いだろう。また、他業種だと客観的に見やすいので、日々自身や家族が購買にいたる際にどんな点に惹かれて、どういう理由で意思決定しているのかを観察する習慣をつけ、それを自社に置き換えて考えるようにするのも良い。

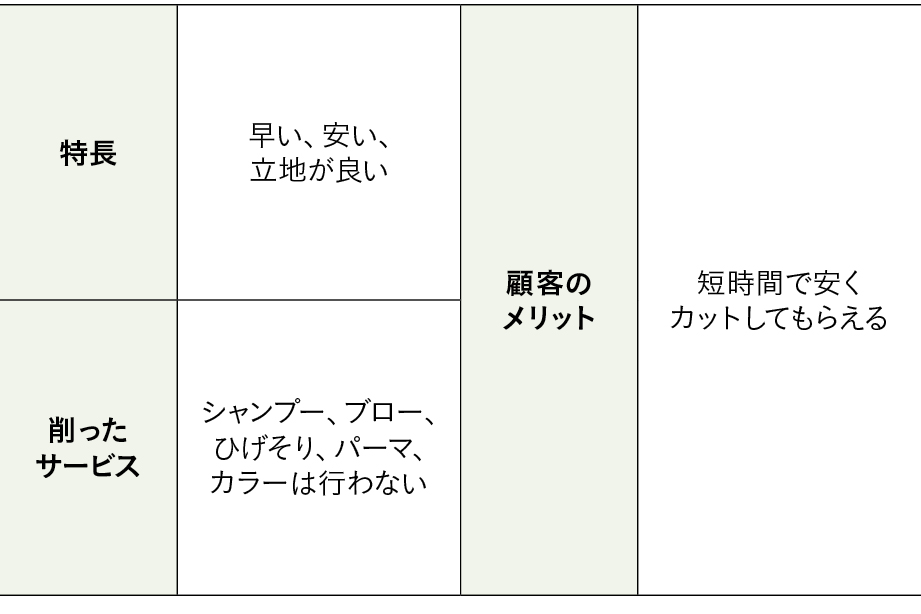

QB ハウス

国内外にチェーン展開するヘアカット専門店。駅構内や商業ビルなどで出店している。

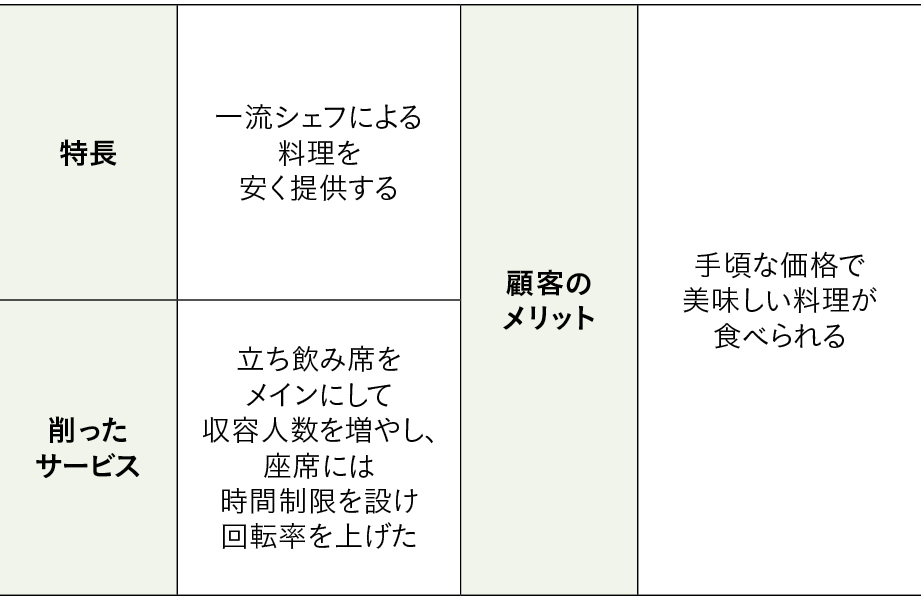

俺のシリーズ

「俺のフレンチ」「俺のイタリアン」など、一流シェフによる料理を手頃な価格で提供するレストラン。

かなり革新的な例なので、ここまで既存サービスの一部をあえて削る判断をするのは難しいが、提供するサービスの取捨選択の的確さによって成功した事例として参考になるだろう

製品特長を顧客メリットへと落とし込む

製品・サービスで注力するべき差別化ポイントが定まったら、それをどのように顧客へと伝えていくかを考えていこう。というのも、特長をそのまま伝えても、顧客にはメリットだと感じてもらえないケースがある。そうならないためには、具体的なイメージが湧く状態まで抽象から具体に落とし込むプロセスが必要になる。

たとえば美容ドリンクに「コラーゲンが1,000ml入っています」と書いてあったとして、顧客がメリットを感じるのは、コラーゲンがたくさん飲めたことではなく、肌がきれいになるということだ。

燃費の良いクルマを販売するカーディーラーの場合では、ただ「燃費が良いですよ、エコですよ」と伝えるのではなく、燃費が良くなったことで月々いくら安くなって、それによって浮いたお金が何に使えるかという話をするということが考えられる。どういうメリットが得られると顧客が価値を感じられるのかは、やはり顧客からのヒアリングで調査するのが良いだろう。こうしてカスタマーサクセス(顧客の成功を実現する)を設計していく。

その結果、提供できるメリットや価値を顧客に認知してもらえるようになると、その分お金を払っても良いという理由付けにもなり、競合より価格が高かったとしても選ばれることになり得る。

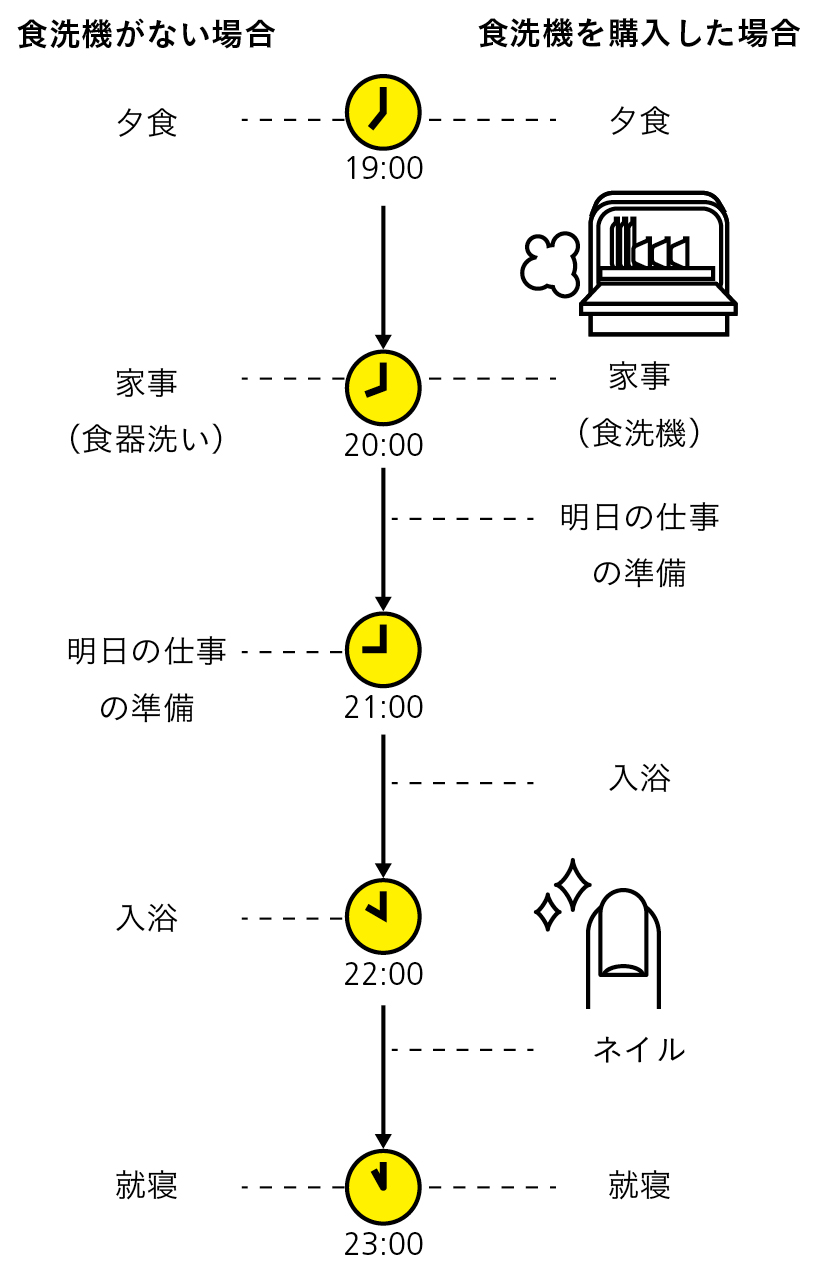

たとえば日頃家事と仕事に追われているが、実はネイルが趣味という女性には、食洗機を購入することで、家事の時間が減って「ネイルを楽しむ時間が生まれ」「手荒れもしづらい」ことをメリットとして伝えることができる

Key Point !

自社を客観視するのはとても難しい。どの選択が正しいか判断し難い場合は、いろいろな仮説を次々とスピーディに試してみよう。

3.感動体験を創出しクチコミへと繋げる

感動体験でエンゲージメントを高める

実際に、どのような場面で顧客はエンゲージメントを感じているのだろうか。たとえば、いろいろな種類の枕が選べるホテルに再度泊まる際、以前の記録から今度は指定せずとも好みの枕がセットされている。以前に訪れたカーディーラーで接客情報が共有されていて、別のスタッフが対応してもきちんと過去に伝えた要望が理解されているというような情報共有によるホスピタリティは、「お客様を大事に思っている企業」というメッセージとなり得る。その一手間が、エンゲージメントへと繋がっていく。

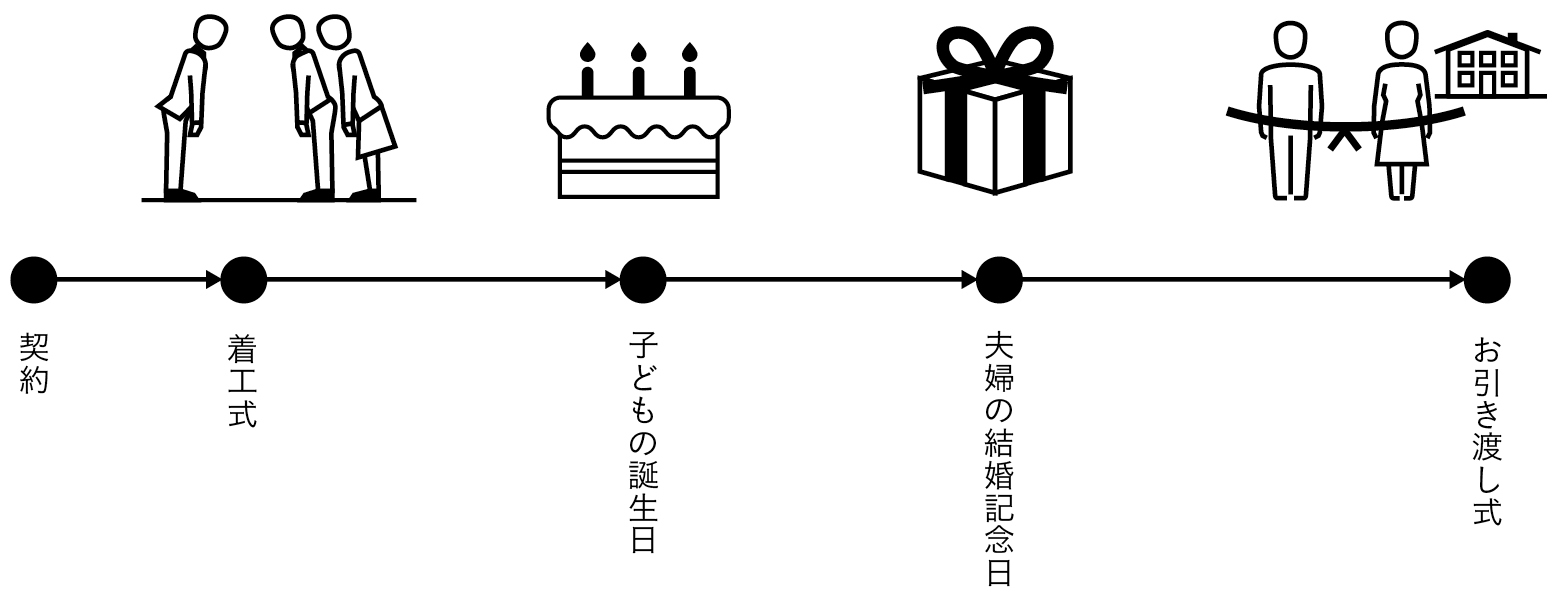

また、最近注文住宅の分野では、完成したときに家の前でテープカットなどをする「引き渡し式」をやる企業が増えてきた。住宅を建て始める際に施主と建築業者が意思や気持ちを共有する「着工式」の開催も、まだ少ないながらも増えつつある。こうしたセレモニーを行うことで、顧客の感動体験を創出し、瞬間的なエンゲージメントを高めるという仕掛けもできる。注文住宅は完成までの期間が長いので、その間の記念日にサプライズでプレゼントを行うこともある。

さらに、省エネのテーマでセミナーを行い太陽光発電の話をすることで、光熱費を抑えて環境にも優しいというよりよい生活をイメージしてもらえればロイヤリティが上がり、太陽光発電を屋根に乗せる追加オーダーが入るということも期待できる。普通なら「あとからさらに費用のかかる話が出た」と思われるようなことでも、信頼関係や納得感を感じてもらえている場合には、クロスセル(関連商品の購入を促す)と顧客のエンゲージメント強化が達成され得るのだ。

注文住宅は契約をしてから完成まで長い年月がかかるので、その間に「着工式」や「引き渡し式」といったセレモニーやプレゼントなどのサプライズを行うことで、エンゲージメントを高める機会を創出していく

クチコミしたくなる状況をつくる

顧客とのエンゲージメントが深まったら、「第三者からのクチコミ」として他の顧客へもその評判を広めてもらうことでさらにエンゲージメントが広がっていく状況づくりまで設計していきたい。

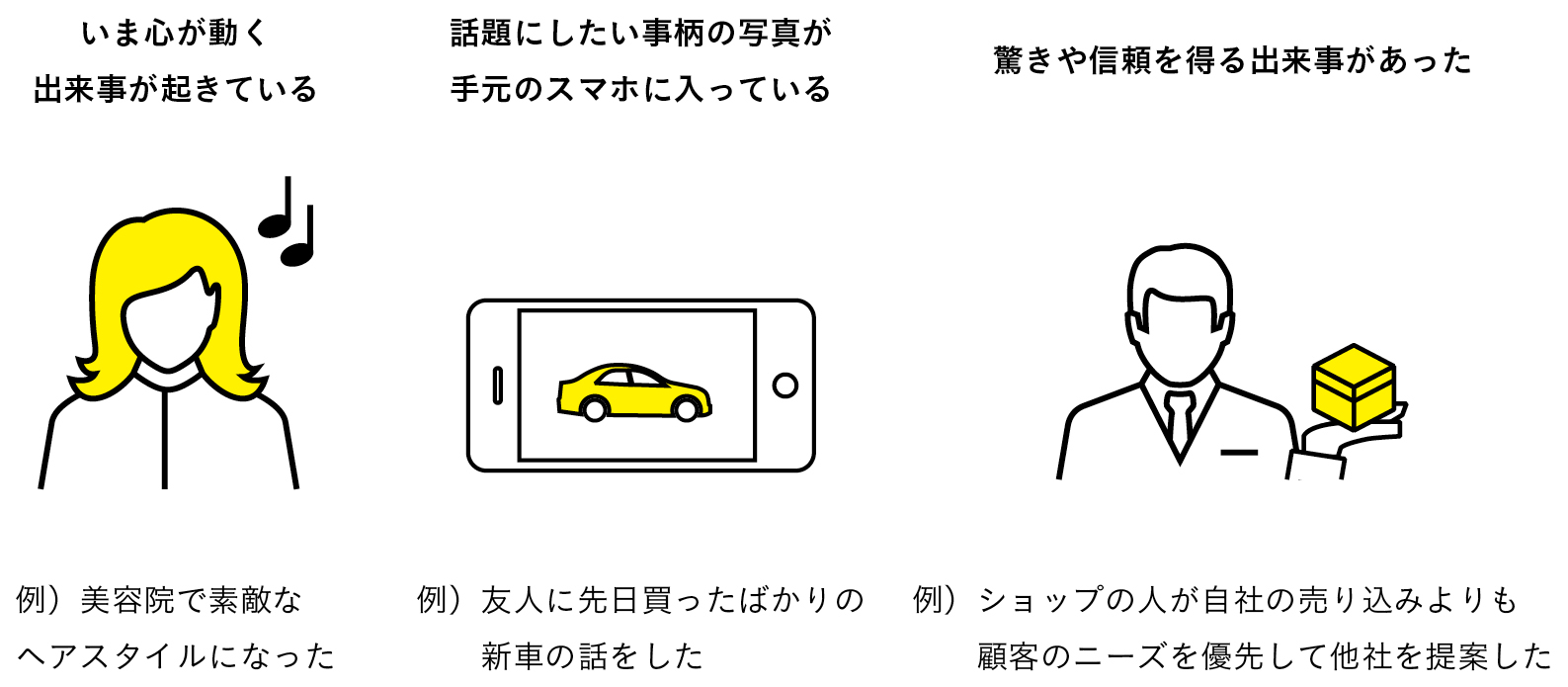

前述のセレモニーのような感動体験は、写真撮影に適した瞬間で、SNSに投稿してもらえるチャンスである。そのためには、できれば顧客のスマホで撮影させてもらうようにすると良い。企業側のカメラで撮ったものを後で送るというフローが入ると、気持ちが盛り上がっている瞬間を通り過ぎてしまい、SNSにアップしたり知人にメールをしたいという気持ちが薄れてしまうからだ。

また、企業のFacebookページなどの投稿はいいね!が押されにくいが、個人の体験として「家を買いました」と投稿されるといいね!はつきやすいし、「おめでとう」というコメントもつくだろう。そうすると「今度招待してね」という話にもなり、そのときには「どこのメーカーで建てたの?」という話にもなり得る。そうやって人に言いたくなるスイッチをつくりにいくことが大事だ。

エンゲージメントをつくるということは、顧客が想定していたことの“期待値”を超えていく作業だ。そのためには、“お客様にとっての特別感”をつくることがとても重要になる。その勘所を正確に把握し、きちんと対応していけば、きっと顧客との良好なエンゲージメントを築いていくことができるだろう。

SNSでのクチコミは即時性が大事だ。また、スマホに写真を保存しておくことで、後でも話題にしやすくなる。中長期的視点では、その場では顧客にならなくても驚きや信頼を与えることが別人へのクチコミや次の機会へと繋がることもある

Key Point !

エンゲージメントを高め、それを他者へも共有してもらうためには、そうなるよう仕掛けをしていくことも必要だ。

- 教えてくれたのは… 石井祐季

- (株)リブ・コンサルティング コンサルティング事業本部 部長。同社史上最年少で部長に就任。担当企業は6カ月で紹介件数5倍増、集客数300%増加、単年で売上140%増加等の実績を持つ。「人と組織の可能性を拓き、成果を創出する」コンサルティングを実践している。