百度(バイドゥ)が教える、訪日中国人への最適なアプローチ

課題は“中国で表示されない”サイト

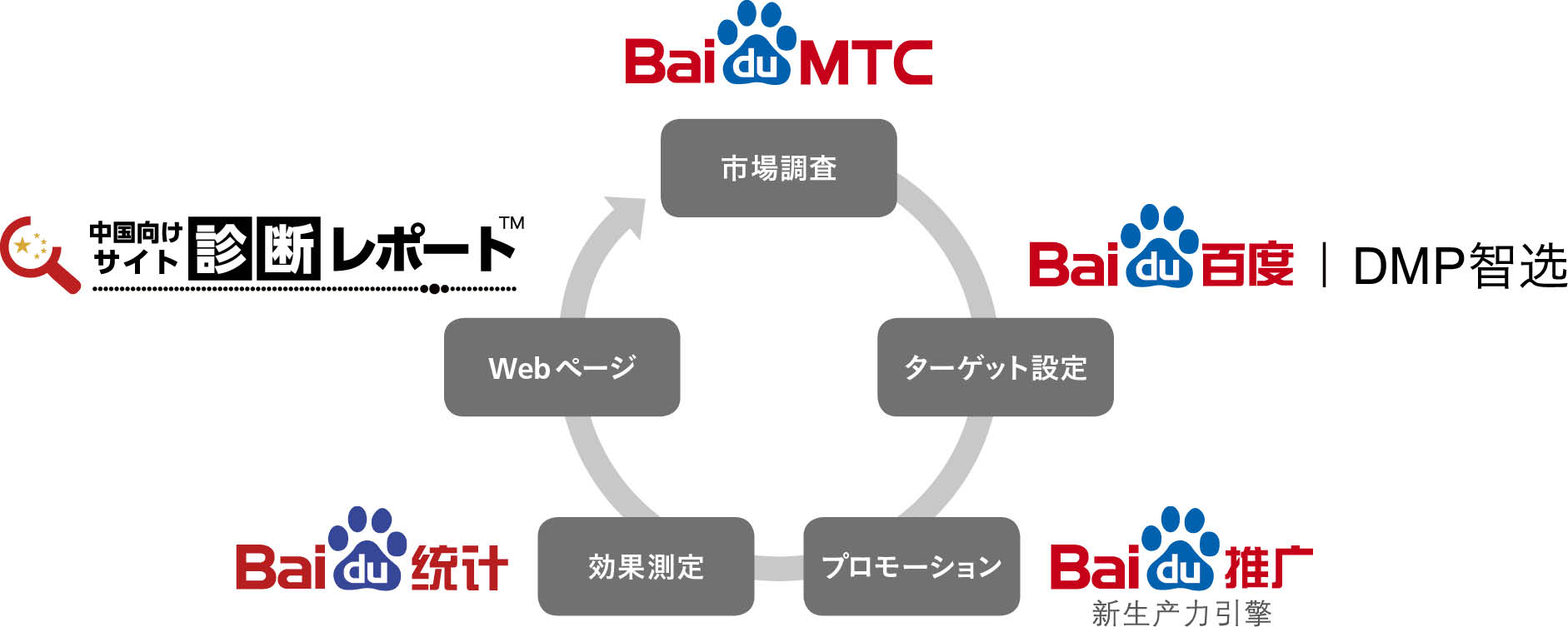

中国最大の検索エンジンを提供する「百度(Baidu、バイドゥ)」は、2018年から本格的なインバウンド調査レポートを発行。すでに2度の調査がリリースされた。今回は、外部に未公開のデータも参照しながらインバウンド対策で必要なデータの読み解き方と、そこから導ける訪日中国人の効果的なデジタル対策を探る(01)。

ただし、である。対策の大前提として、バイドゥが強く啓発しているのが、LP(ランディングページ)表示問題への“警鐘”だ。

「インバウンド目的で用意したWebサイトやLPに、中国人が閲覧したくてアクセスしても開かず見られない、という問題が起きています」(國井雅史さん、以下同)

中国の環境で閲覧確認をしていない、現地確認したが実はVPN経由だった(現地の通信環境で確認していない)というケースが多々あるという。

「中国のインターネット環境は独自の発展を遂げ、日本やグローバルで利用できるGoogle系のサービスなどが、中国だと利用できないことが多くあります。企業のWebサイト担当者が日本国内向けと同じ感覚で制作を進めるとうまくいかないのです。中国の環境で閲覧確認しない点も含めて、確実に改めないと前進できません」

中国人ユーザーの検索行動に紐づくデータを一手に握るのが、何よりの魅力。ユーザーの各段階にあわせてバイドゥではそれぞれのソリューションを用意。総合的なアプローチで中国事情向け、インバウンド需要に応じた最適解を模索する

富裕層? どこの誰向けが最適?

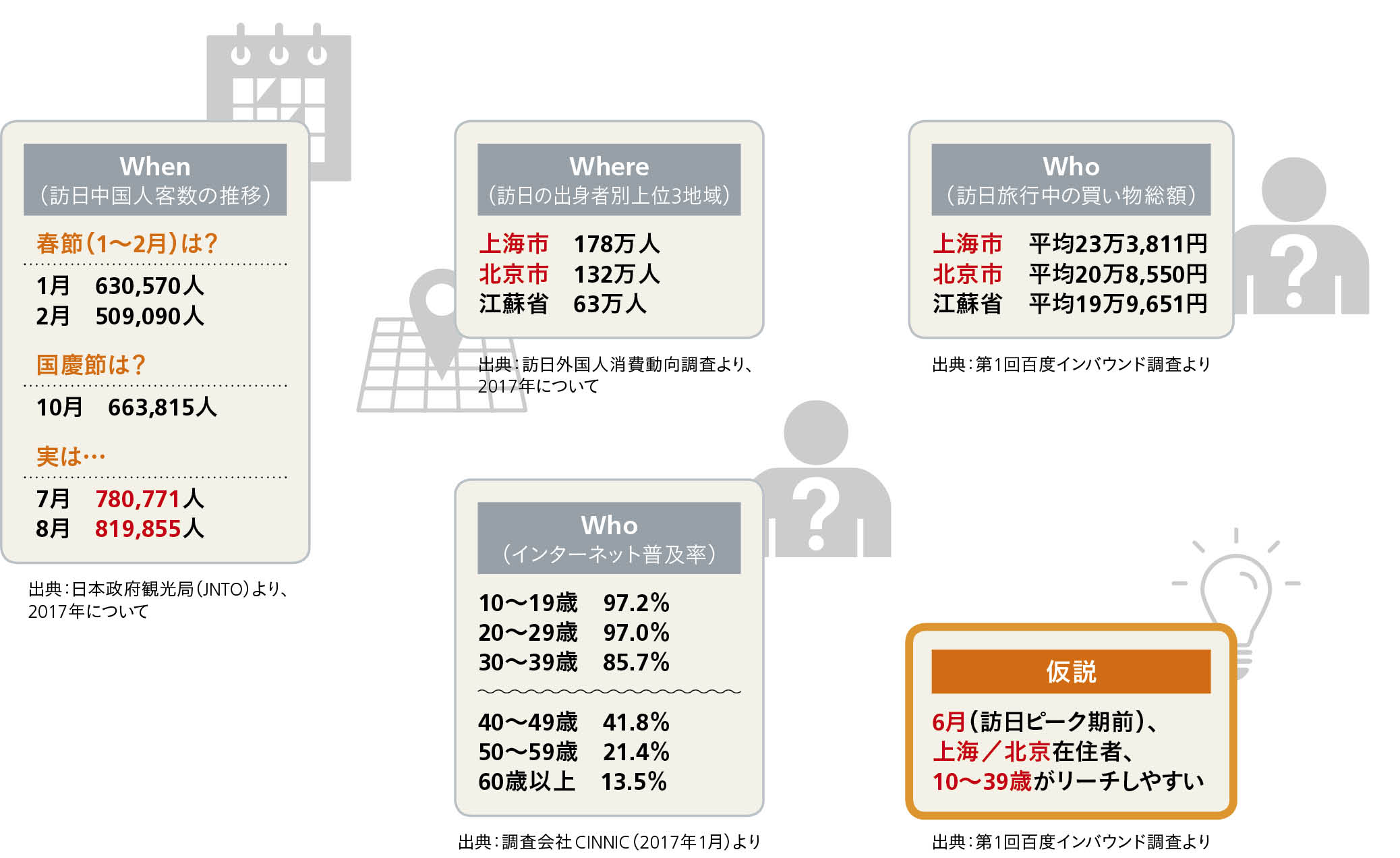

今回は「インバウンド向け」とテーマを限定したが、対中国への対策は尽きない。「爆買い」のイメージが残り、本土の富裕層向けで、というターゲットイメージは容易に想像してしまいがちだが、これでは的が絞れていないと國井さんは助言を送る。無料の公開データだけでも読み解けると、実情に即した打ち手が見えてくる(02)。

「爆買いのイメージが強い春節や国慶節の時期より、夏季休暇の時期の方が訪日中国人の数は多いのです。出身者別を探ると上海、北京在住者の際立ちも見えてくる。さらに、ネット利用者の大半は10~39歳という統計もあります。これらを勘案すると、訪日者数のピークが来る少し前の6月、ネット利用が一般化している40歳前までの上海か北京在住ユーザーに向けたデジタルプロモーションだとリーチの可能性が高い、と仮説が立てられます」

バイドゥの元にも“限られた予算”という条件での相談は多いが、中身を聞くとターゲットが絞れているケースは少ないという。裏づけのある仮説が出せると、根拠のある打ち手が出しやすくなる。

こうしたデータの読解は、大いに参考にしながら、具体策へとつなげたいところだ。

例えば「富裕層」をターゲットにしたい場合、本当のところ、富裕層“だけ”では条件がほぼ絞れない。実際に訪日中国人がよく日本に来ている時期と、訪日中国人の在住エリア、情報の接触手段やネット利用の年齢層を探っていくと、ある程度の条件(仮説)が見えてくる

訪日前から勝負は始まっている

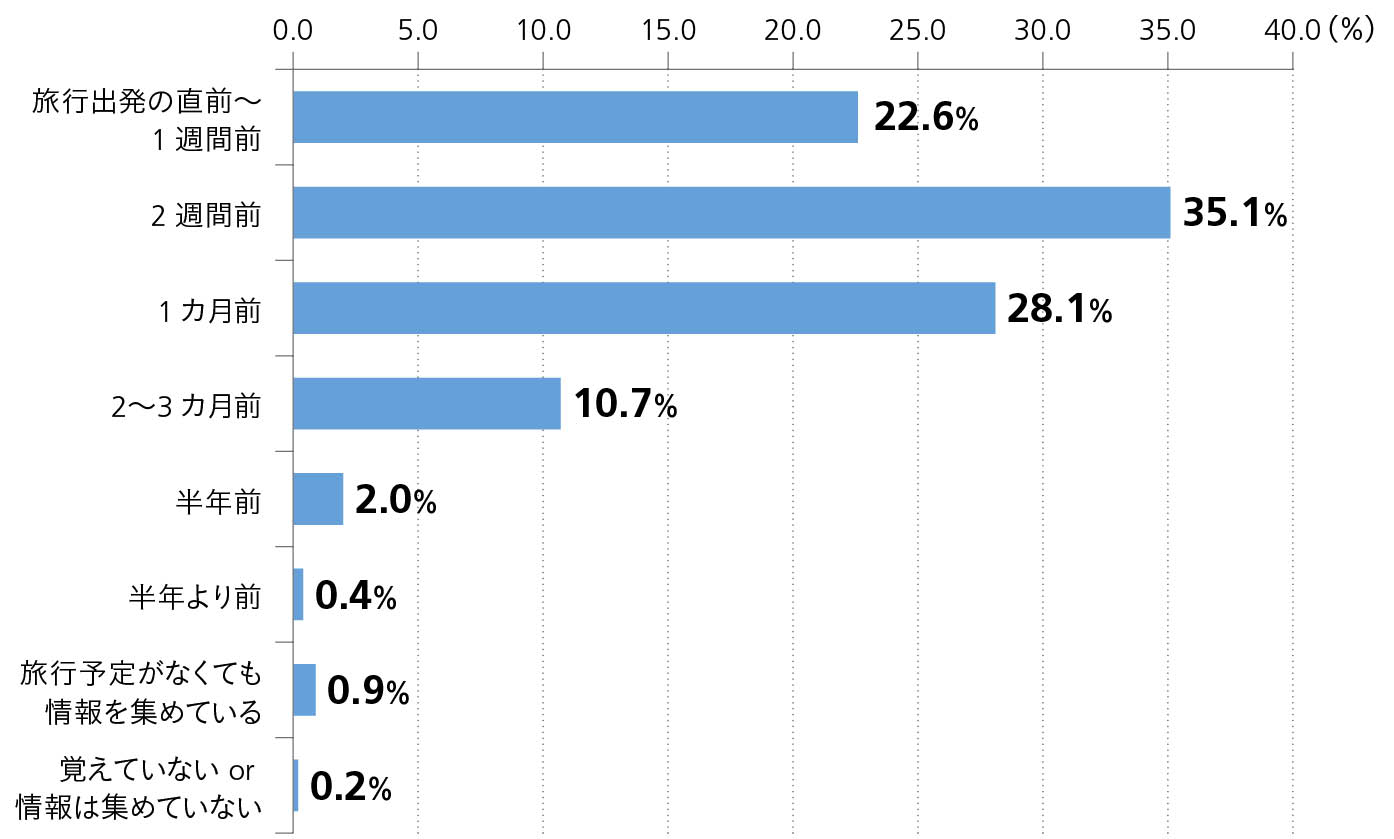

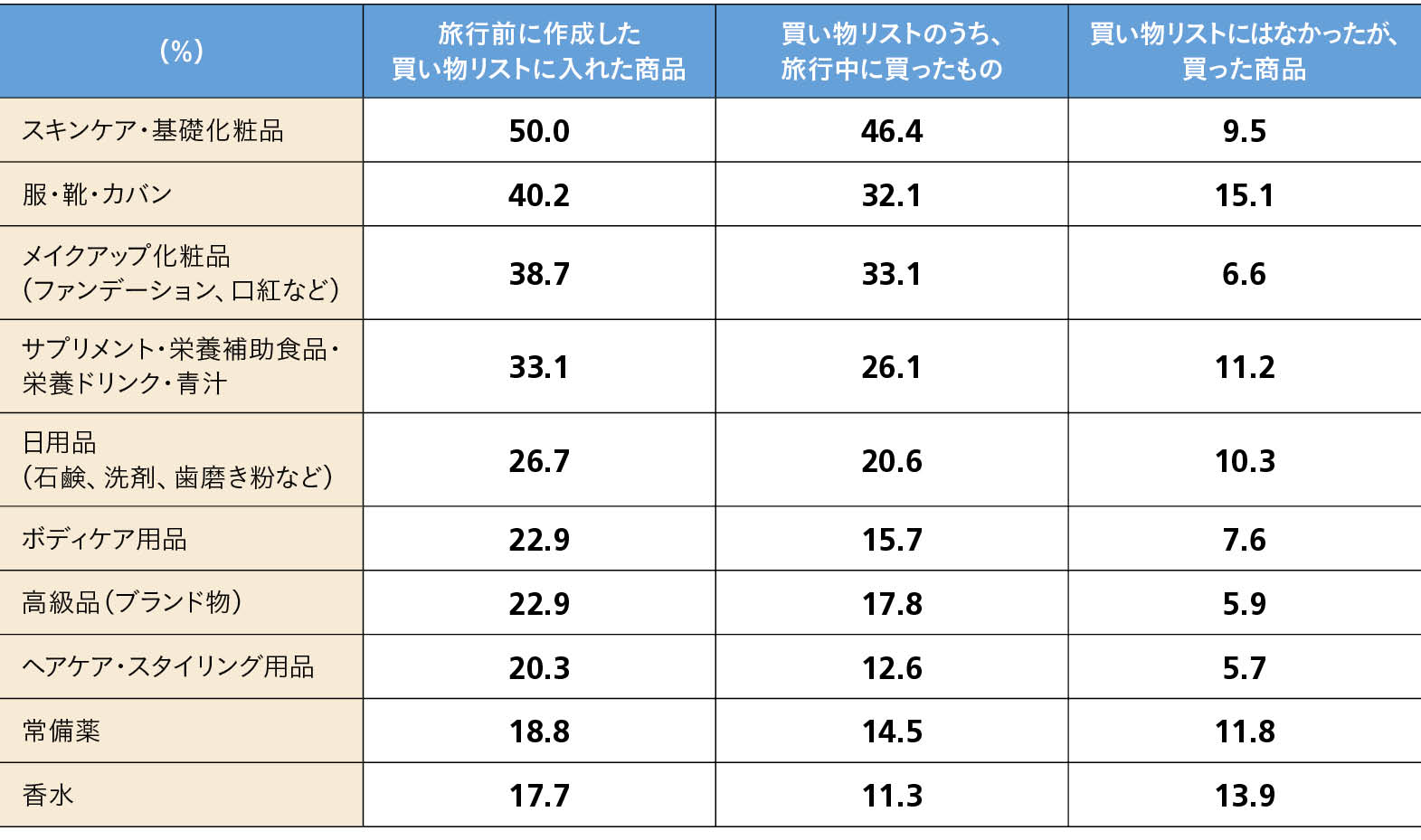

「第2回百度インバウンド調査レポート」には、訪日中国人に対する買い物実態調査について、微細にデータがまとまっている。今回着目したのは情報の入手時期(03)、旅行中の購入品目(04)、情報の入手源(05)について。実際はもっと細かく項目別にデータは出ているが、ここでは読解しやすいように、上位の項目を抽出した。

例えば、上記02の仮説に、03~05を紐づけると、さらに打ち手の輪郭がクリアとなり、精度が研ぎ澄まされてくるだろう。

「03を踏まえて夏季休暇前のプッシュを5月に早めてもいいでしょう。訪日中国人の月別人数は時期を問わず年ごとに伸びているので、あまり時期にとらわれなくてもいい、とも言えます。迷わないためにも、データを組み合わせた読解が大切です。買い物リストについてまとめた04には、上位10品目に対して、購入目的のモチベーションの高さがうかがえます。こうしたユーザーのインサイトへ働きかけるアイデアが浮かべば、企画の糸口になりそうです」

定性調査を充実させたい、訪日中国人のインサイトに迫りたい場合は05に出てくるプラットフォームが狙い目だ。「写真もたくさん掲載されているので、中国語がわからなくても、なんとなく内容が伝わってきます。日本人では気づきづらい中国人の日本での過ごし方、気になるところを探っていくのに利用できます」

出発直前から1カ月前までが、旅行前の“調べごと”をよく行う時期だとわかる。旅前のユーザーに働きかける時期だと解釈しよう。ちなみに、調べる内容に関する調査では、観光ルート/食事などの情報・予約/買い物リストのための情報がそれぞれ約2割を占める。出典:第2回百度インバウンド調査レポート

上位10品目を掲載。14位には単価が低い「お菓子」がランクイン。仮に自社商品ジャンルが上位になくても、上位品目との組み合わせの可能性や、企画の切り口としてヒントになる可能性を感じながら、中身を確認しよう。出典: 第2回百度インバウンド調査レポート

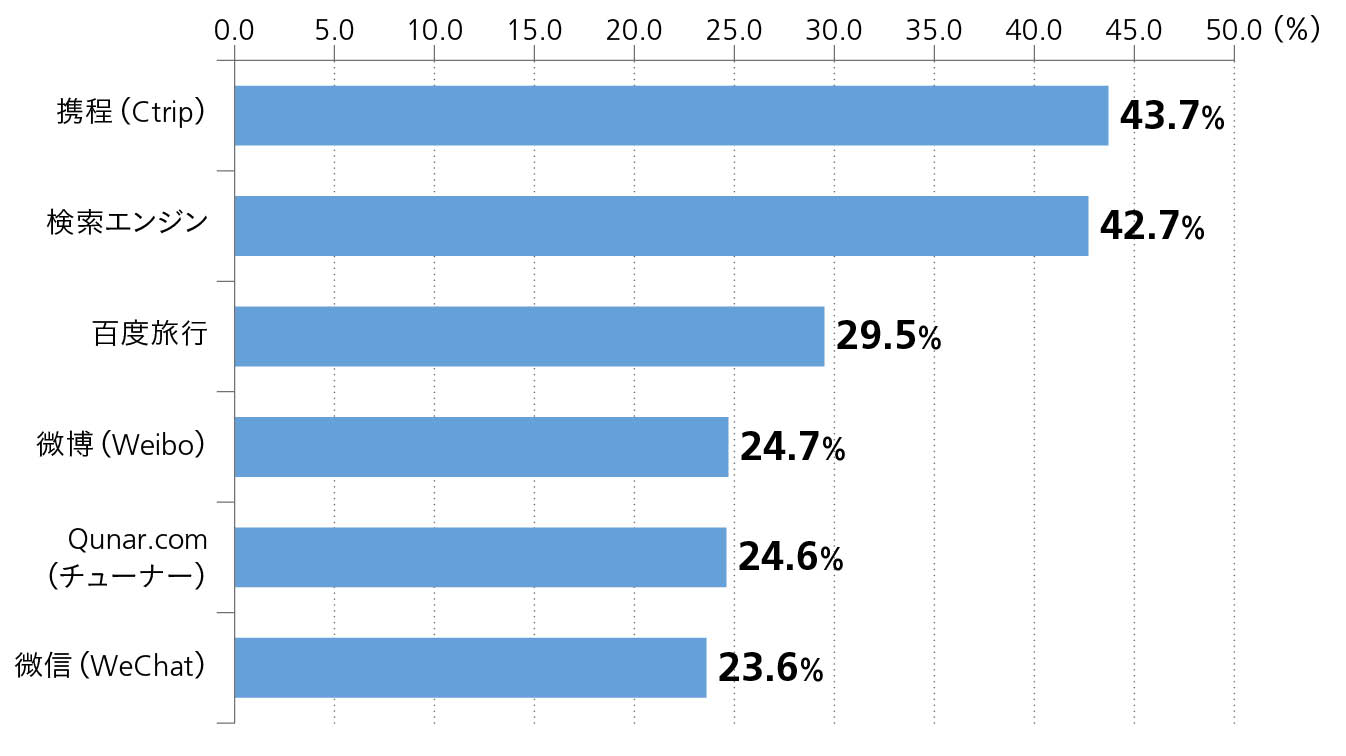

Ctripはオンライン旅行会社で、Ctrip傘下のQunar.comがオンライン旅行プラットフォーム。百度旅行は旅行情報のほかに、旅行者のブログを集めたプラットフォーム。写真掲載したエントリーが多く、訪日中国人のブログに接しながら定性を探る場としても活用できる。出典:第2回百度インバウンド調査レポート

データの読解が施策の精度を上げる

最後、國井さんにインバウンド向けのデジタル対策について整理してもらうと、“はじめの一歩”として常に4点の対策を怠らないことを強調された(06)。

「繰り返します、対策サイトは必ず中国の環境で確認してください。事前に環境の確保にメドをつけましょう。サイトが表示されないのは対策以前の話なので。その上で定量/定性両面の分析をしましょう。バイドゥでは詳細な調査データの販売もしていますし、フリーで入手できる中国関連のデータから探れることもあります。それらを踏まえて中国インバウンドやインターネット界隈に対応しましょう。決して日本の感覚を持ち込まないことが肝要です」

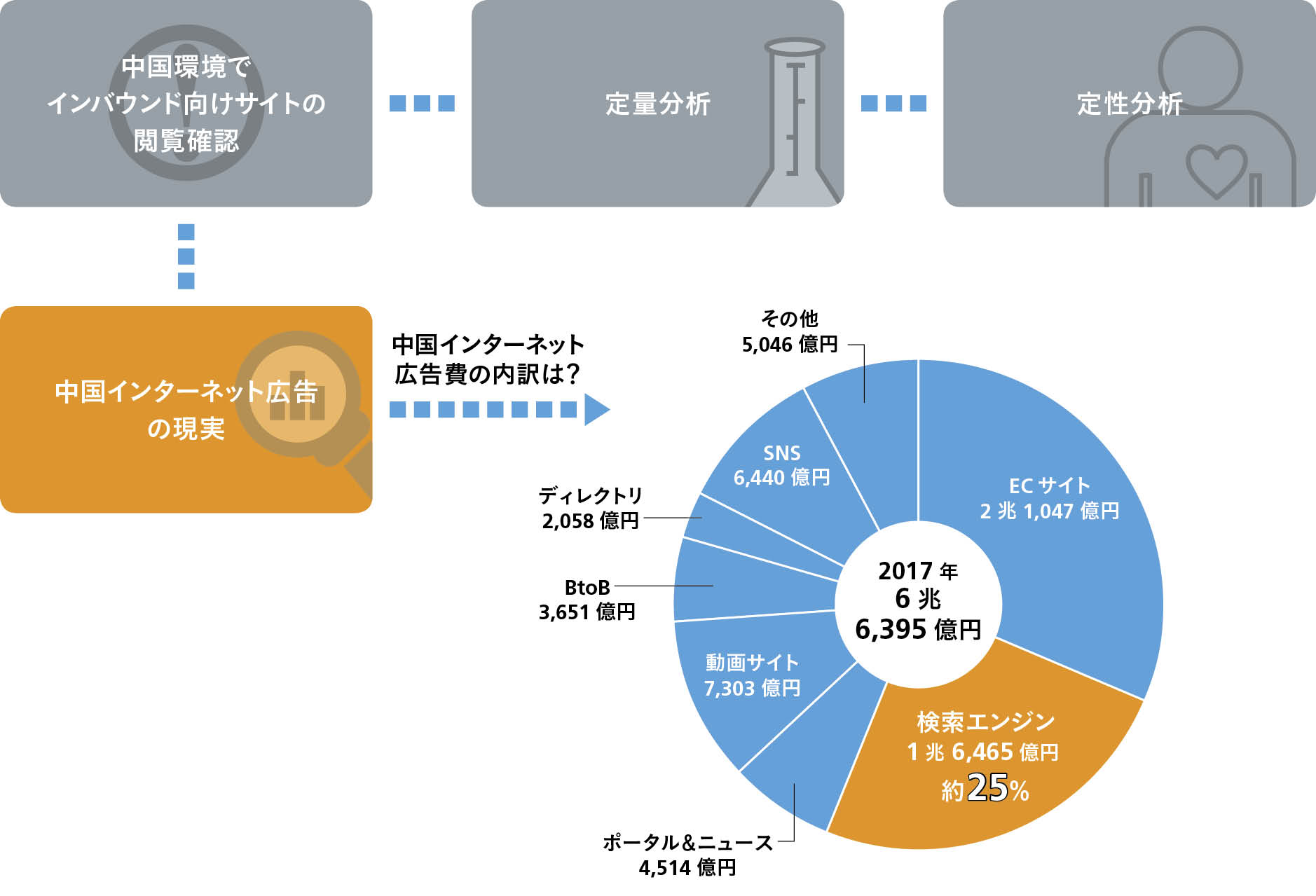

中国市場ではインターネット広告費が日本とは規模も、内訳も大きく異なる。低予算で始めるならなおさら、ターゲットを的確に絞り、打ち手の精度を高めておきたい。インバウンド対策が身近な選択肢となりつつある昨今、知見のあるバイドゥなどの調査も踏まえながら、データ活用や読解こそが企画の質を左右するはずだ。

中国のインターネット広告費の総額は、日本全体の広告費に匹敵。さらに内訳(上記の円グラフ)では、ECサイトと拮抗して検索エンジンが強い。SNSは約1割なので、こまめな更新など対応に気を遣うSNSより少額から始められるリスティング広告への投資は、比較的最初の一歩を踏み出しやすそうだ。出典(上記の円グラフ):iResearch 2018