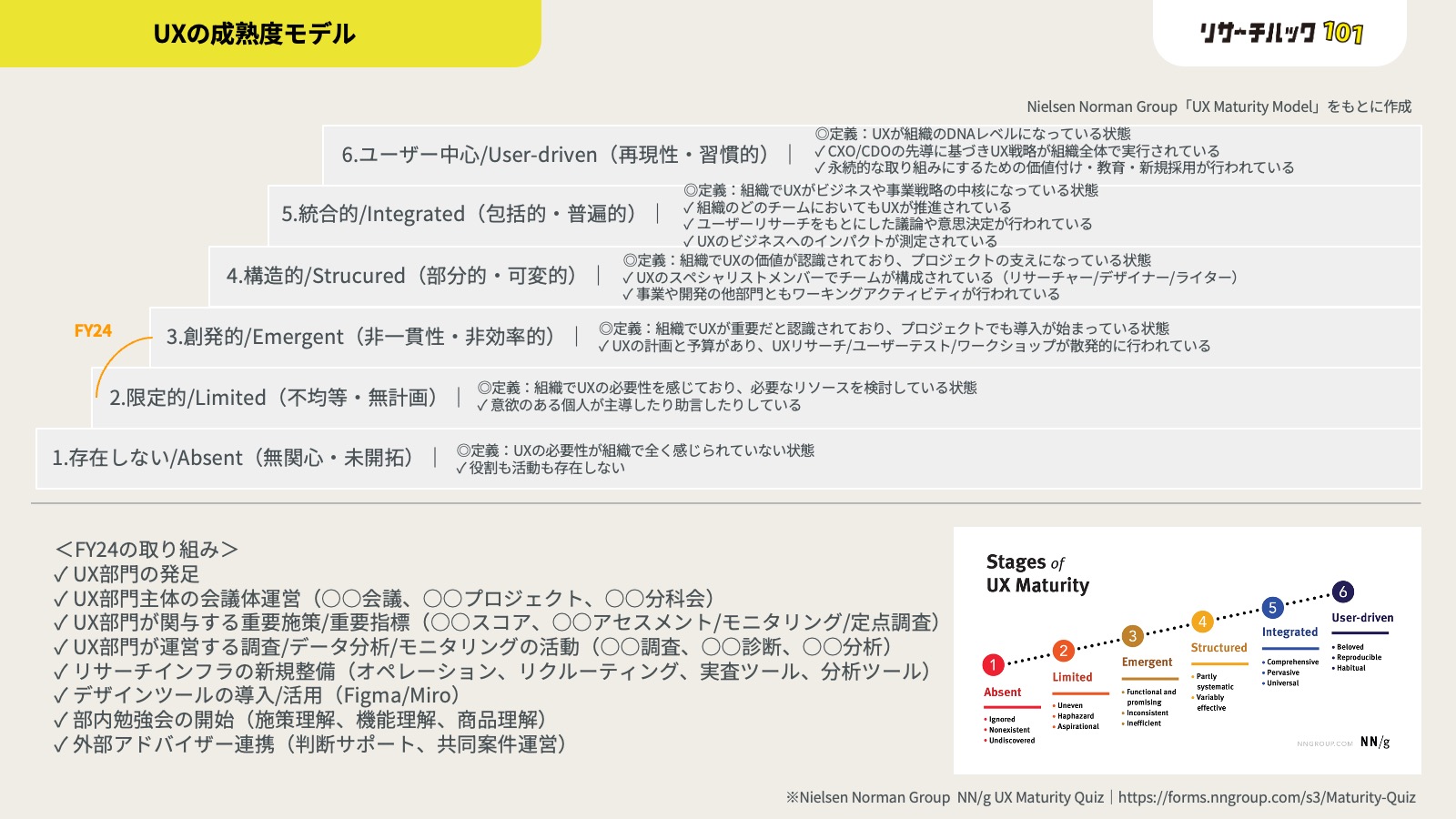

「UXの成熟度モデル」を徹底活用! UXデザインに強い組織イメージのつくり方

ユーザーリサーチは行っている方の中には、「いまいち施策への落とし込み方がわからない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで、書籍『ユーザーリサーチのすべて』(マイナビ出版』の著者であるリサーチャー・菅原大介さんに、ユーザーリサーチの意義や手法について聞きました。第4回目は、デザインとブランドにおける組織の現在地と次に目指す到達点を可視化する「UXの成熟度モデル」の概要と、実際のつくり方を解説します。

執筆者

菅原 大介さん

リサーチャー。上智大学文学部新聞学科卒業。新卒で出版社の学研を経て、株式会社マクロミルで月次500問以上を運用する定量調査ディレクター業務に従事。現在は国内有数規模の総合ECサイト・アプリを運営する企業でプロダクト戦略・リサーチ全般を担当する。著書に『ウェブ担当者のためのサイトユーザー図鑑』(マイナビ出版)、『売れるしくみをつくる マーケットリサーチ大全』(明日香出版社)がある。

プロダクトマネージャーの役割機能を補完するメリット

UXデザインに強い組織イメージを形成するメリット

デザインやブランドの取り組みは、作り上げる段階では盛り上がりを見せます。しかし決定後はまるで祭りが終わった後のように一気に冷めていく傾向もあります。皆さんも以下の取り組みでそうした状況を経験したことはありませんか。

・ブランドアイデンティティ

・サイトコンセプト

・ペルソナ

・SWOT分析/マーケティングの4P

・デザインガイドライン

・アクセシビリティ

・MVVC(Mission/Vision/Value/Culture)

これらの業務や概念は本来は複利的に効いてくる活動なのですが、すぐには成果を実感できない→あらためて作り直す→時間がかかる割に効果が無いという仕事イメージになる→組織全体が白けていく、という形で後退していきます。

リサーチがあると、客観的・中立的にデザイン・ブランドの活動意義を測れる

リサーチスキルを持っていると、客観的・中立的にデザイン・ブランドの活動意義を測ることができます。もともとは組織の中でも改革の期待を込めて編成されやすい活動なので、ユーザー評価を通じて自ら活動意義を証明できます。

この時に活用したいドキュメントが「UXの成熟度モデル」です。UXの成熟度モデルを使うと、フォーマット化されたアセスメントを頼りに、デザインとブランドにおける組織の現在地と次に目指す到達点を可視化することができます。

またデザインやブランドの実行体制(人員・予算)が縮小を余儀なくされる時にも、このモデルが事前に共有されていれば後退局面にあることを皆が認識することができ、ネガティブインパクトを共有する貴重な手立てになります。

「UXの成熟度モデル」とは?

概要

UXの成熟度モデルは、ユーザビリティコンサルタントのヤコブ・ニールセン氏により考案され、氏が共同創業者を務めるNielsen Norman Group/ニールセンノーマングループ(以下、NN/g)から、2021年6月にUX Maturity Modelとして発表されている組織アセスメントのためのフレームワークです。

このフレームワークでは、組織全体におけるUXの理解度・活用度が6つのステージで示されており、各段階の定義と具体的な事象が説明されています。組織としてのUX成熟度の測定結果に基づき、現在地と次のステージに到達するために取るべきアクションやサポートを参照することができます。

各ステージの特徴は以下のようになります。

UXの成熟度モデルの構成要素は以下のようになります。

1.存在しない / Absent(無関心・未開拓)

・Ignored

・Nonexistent

・Undiscovered

<定義>

・UXの必要性が組織で全く感じられていない状態

<事象>

・役割も活動も存在しない

2.限定的 / Limited(不均等・無計画)

・Uneven

・Haphazard

・Aspirational

<定義>

・組織でUXの必要性を感じており、必要なリソースを検討している状態

<事象>

・意欲のある個人が主導したり助言したりしている

3.創発的 / Emergent(非一貫性・非効率的)

・Functional and promising

・Inconsistent

・Ineffisient

<定義>

・組織でUXが重要だと認識されており、プロジェクトでも導入が始まっている状態

<事象>

・UXの計画と予算があり、UXリサーチ/ユーザーテスト/ワークショップが散発的に行われている

4.構造的 / Strucured(部分的・可変的)

・Partly systematic

・Variably effective

<定義>

・組織でUXの価値が認識されており、プロジェクトの支えになっている状態

<事象>

・UXのスペシャリストメンバーでチームが構成されている(リサーチャー/デザイナー/ライター)

・事業や開発の他部門ともワーキングアクティビティが行われている

5.統合的 / Integrated(包括的・普遍的)

・Comprehensive

・Pervasive

・Universal

<定義>

・組織でUXがビジネスや事業戦略の中核になっている状態

<事象>

・組織のどのチームにおいてもUXが推進されている

・ユーザーリサーチをもとにした議論や意思決定が行われている

・UXのビジネスへのインパクトが測定されている

6.ユーザー中心 / User-driven(再現性・習慣的)

・Beloved

・Reproducible

・Habitual

<定義>

・UXが組織のDNAレベルになっている状態

<事象>

・CXO/CDOの先導に基づきUX戦略が組織全体で実行されている

・永続的な取り組みにするための価値付け・教育・新規採用が行われている

「UXの成熟度モデル」のつくり方

●概要

各ステージの特徴は以下のようになります。

UXの成熟度モデルの構成要素は以下のようになります。

①6ステージの枠を用意する

・階段上に連なった横長の枠を設定する。

・各段階の名称をナンバリング付きでオブジェクト内に記入する。

まず、6ステージの枠を用意します。シートの左端から階段上に各ステージを積み上げ、シート全体の2/3くらいの高さに収まるよう上下のスペースを調節します。

この時、長方形のオブジェクトの左端を少しずらして配置することで、階段上のステージモデルであることが視覚的にも強調されて、趣旨が伝わりやすくなります。

続いて各ステージの名称をオブジェクト内に記入します。ステージは下から上に登っていくシステムを取るので、「1.存在しない/Absent」~「6.ユーザー中心/User-driven」のように、ナンバリング付きで表します。

なお、本家のNN/gのモデルでは、斜線で各ステージを結ぶ図の構成を取っています。私は図内にステージ名のほか定義と事象まで記載したくてボックス型にアレンジしているので、参考用にシートの右下の空き枠に本家のモデルを貼付しておくとよいでしょう。

②各段階の定義と事象を記入する

・定義には、組織が到達している意識や行動、あるいはそれが未達である状態を記入する。

・事象には、組織の要員・予算・活動などに基づく具体的な現象をを記入する。

※アセスメント用のモデルなので、ここはあまり独自にチューニングしない方がいいです。

次に、各ステージに対応する定義と事象を記入します。定義と事象はアセスメントの具体的な中身に相当し、ステージ名だけだと抽象度が高くステージ間の差をぱっとイメージしづらいので、同じ図の中で参照・判断できるように記載しておきます。

本家のNN/gのモデルでは、もっと多くの項目を見ることができるのですが、私はステージの説明を一枚一枚に分けるより一覧形式にしたかったので、事象の部分は箇条書きで1~3個程度に厳選してまとめています。

③当期の取り組みを記入する

・アセスメントに対応する当期の取り組みを記入する。

次に、アセスメントに対応する当期の取り組みを記入します。組織で当期にUXデザインの活動として計画・実践している取り組みを記入しましょう。記入する項目の粒度に迷ったら、下記の「取り組みを記入する時のヒント」を参考にしてください。

<取り組みを記入する時のヒント>

・UX組織の発足(本部、部門、グループ、チーム、プロジェクト、分科会)

・UX部門主体の会議体運営(○○会議、○○プロジェクト、○○分科会)

・UX部門が関与する重要施策/重要指標(○○スコア、○○アセスメント/モニタリング、○○定点調査)

・UX部門が運営する調査/データ分析/モニタリングの活動(○○調査、○○診断、○○分析)

・リサーチインフラの新規整備(オペレーション、リクルーティング、実査ツール、分析ツール)

・デザインツールの導入/活用(Figma/Miro)

・部内勉強会の開始(施策理解、機能理解、商品理解)

・外部アドバイザー連携(判断サポート、共同案件運営)

※組織の中のキーワードがUXでない場合は、適宜「DX」「CS」「データソリューション」「ユーザーリサーチ」などに置き換えてみてください。

④現在のステージを記入する

・組織の現在地と思われるステージにマークを記入する。

※ステージの過渡期にある場合は円弧の線で結びつける。

次に、組織の現在地と思われるステージにマークを記入します。各ステージの定義と事象を参考にして自らアセスメント(査定)していきます。組織に当てはまるステージを特定できたら、該当ステージの左端に「★」印で現在地をマーキングしておきます。

もし2つのステージの過渡期にあると判断した場合には、2つのステージを円弧の線で結びつけ、移行の最中であることを表現します。

いずれの場合も、「FY22」のように事業年度を記載しておくと、より時節イメージを付与することができ、期首に用いる資料あるいは年度の振り返りの資料として適切なものになるでしょう。

書誌情報

- 定価(紙/電子):3,179円(税込)

- B5変:416ページ

- 978-4-8399-85554

- 発売日:2024年10月22日

Text:菅原大介