「User research method」を熟知して、最適な調査手法・分析手法を判断しよう

ユーザーリサーチは行っている方の中には、「いまいち施策への落とし込み方がわからない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで、書籍『ユーザーリサーチのすべて』(マイナビ出版)の著者であるリサーチャー・菅原大介さんに、ユーザーリサーチの意義や手法について聞きました。第5回目は、さまざまな調査手法を探索型・検証型・定期型で捉えていく分類法「「User research method」について掘り下げていきます。

執筆者

菅原 大介さん

リサーチャー。上智大学文学部新聞学科卒業。新卒で出版社の学研を経て、株式会社マクロミルで月次500問以上を運用する定量調査ディレクター業務に従事。現在は国内有数規模の総合ECサイト・アプリを運営する企業でプロダクト戦略・リサーチ全般を担当する。著書に『ウェブ担当者のためのサイトユーザー図鑑』(マイナビ出版)、『売れるしくみをつくる マーケットリサーチ大全』(明日香出版社)がある。

統合的・横断的なデータ活用体制を推進するメリット

よくある課題:調査結果データの拡大解釈や示唆への否定が起きる

リサーチの仕事は業務を管轄する所属長の影響を強く受けます。具体的には上長の業務知識と成功体験によって判断を著しく左右されます。定量畑の上長は定量的な手法を、定性畑の上長は定性的な手法を選び続けることでしょう。

リサーチのスキルとしては同じ観察力を発揮する調査手法でも、ビジネス組織の長であれば、「グループインタビューは聞いたことがある、やってみよう」となり、「エスノグラフィはよくわからない、やめておこう」となります。

この現象は結果報告時のデータ解釈においても発生します。結果の都合が良ければ拡大解釈しても「そう捉えても良さそうか」と念を押され、結果の都合が悪ければ「それはミスリードだよ」という扱いで分析結果は棄却されます。

※上記のような要因のほか、部門の業務分掌・部門の予算編成・組織の調査文化などの要因によってもある程度リサーチの範囲が規定されていきます。

リサーチがあると、要求や課題に応じて最適な業務設計ができる

リサーチスキルを持っていると、要求や課題に応じた最適な業務設計ができます。調査手法はレストランにおけるグランドメニューのようなもので、我が家の定番料理以外にも広げていくことで、より高次の役割に対応できます。

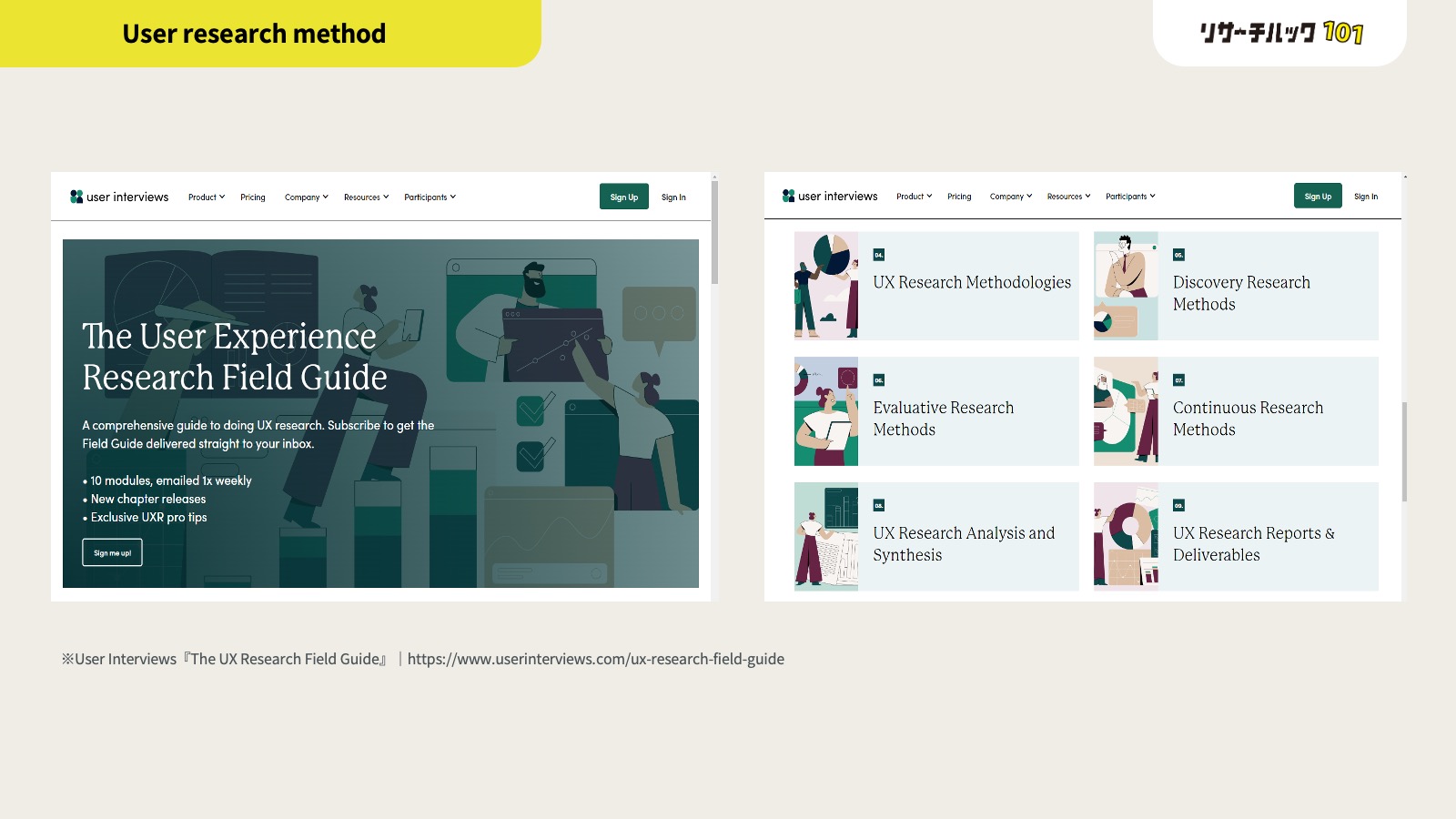

この時に活用したいドキュメントが「User research method」です。User Interviewsが公開しているこのUXリサーチの業務マニュアルの中には、様々な調査手法を探索型・検証型・定期型で捉えていく分類法が紹介されています。

この分類法を熟知しておくと、定量調査か定性調査かの枠組みに囚われず、市場・商品・顧客に関するあらゆるデータを取り揃え、事業課題や顧客課題に対してその都度、最適な調査手法・分析手法を判断できるようになります。

「User research method」とは?

概要

User research methodとは、オンラインリサーチツールの「User Interviews」が公開している「The UX Research Field Guide」というUXリサーチの業務マニュアルの中に出てくる調査手法の分類法です(「User research method」という言葉自体は一般名称です)。

この分類法は、①Discovery research methods/探索型調査、②Evaluative Research methods/検証型調査、③Continuous Research methods/定期型調査、という大きく3つの調査手法から成ります。

聞き慣れない用語もあるかと思いますが、簡単に言うと、①戦略・探索フェーズで使う手法、②ユーザーテストで使う手法、③定常的に顧客の声を取り溜める手法というイメージになります。

リサーチ実行者の観点だけで言えば探索型と検証型で良いのですが、組織全体におけるプロダクトリサーチ体制がどのようにあるべきかを考える時、伝統と革新を包含するこの分類法はとても的確であり、本書全体でもこの分類法に基づく説明をスタンダードにしています。

User research methodの構成要素は、以下のようになります。

1.Discovery research methods / 探索型調査

<概要>

・問題を特定する、ターゲットユーザーにとって問題解決となるソリューションを見つける

・生成的なアプローチによる行動観察や分析手法を用いてユーザーの関心や動機を理解する

<活用シーン>

・アイデアを創出する

・市場のイノベーションや機会発見を助ける

<アプローチ>

・デプスインタビュー(生成的な質問法)

・FGI

・エスノグラフィ(現地調査・フィールドワーク)

・日記調査

・カードソーティング

Discovery researchで印象的なキーワードは、「生成的(generative)」という表現です。テーマのみを決め事として不確実なインサイトの発掘を探求する仕事のプロセスでは、企画力・設計力・分析力が問われます。そしてその手段としての定性調査はディスカバリーフェーズではより重みを増します。

2.Evaluative Research methods / 検証型調査

<概要>

・コンセプトの評価、プロトタイプのテストを行う

・現在のプロジェクトが正しい状態にあるかを知る

・定性・定量の調査手法を駆使してコンセプトやユーザビリティについての判断の拠り所とする

<活用シーン>

・デザインの方向性を決めたり変更したりする

・ユーザーフィードバックをプロダクトに反映する

<アプローチ>

・ユーザーテスト(思考発話法)

・デザインパターンのテスト

・サーベイ

・ツリーテスト(IA形状のカードソートテスト)

・タスク分析(タスク上のユーザーゴールとステップの把握)

・A/Bテスト

Evaluative Researchで印象的なキーワードは、「正しい状態にあるか(knowing whether or not your project is on the right track)」という表現です。プロジェクトがロジカルに運営されているかを助ける調査手法であり、より多くの人(ユーザー・スタッフ)が納得できる最大多数の正解を導くべく、調査のプロセスもまたロジカルであることを希求します。

3.Continuous Research methods / 定期型調査

●概要

・プロダクト(新機能)のリリース後もユーザーのニーズ・ペインは存在する

・UXリサーチもまた継続的に行うことが必要

●活用シーン

・定常的なリサーチはカスタマーエクスペリエンスをケアする上で重要な取り組みとなる

・顧客の声を集める活動(NPS、データ分析、インタビュー)はプロダクトの存在意義をキープする上で重要

●アプローチ

・データ分析(行動ログ、離脱率、稼働率など)

・ユーザーフィードバック(NPS、満足度など)

・販売データ、CSデータ(問合せ対応ログ、バク報告、営業対応情報など)

・定期インタビュー

Continuous Researchで印象的なキーワードは、「continuous(継続的な)」という表現そのものです。プロダクトもリサーチも継続的であるよう、販売・CSとのデータ共有、組織全体のリサーチ力が求められています。

書誌情報

- 定価(紙/電子):3,179円(税込)

- B5変:416ページ

- 978-4-8399-85554

- 発売日:2024年10月22日

Text:菅原大介