CMSの今までとこれから

黎明期 (2000─2005)

ブログツールの高度化とWebCMSのはじまり

まず、インターネットの一般普及はWebとともに始まり、’90年代後半にはホームページづくりが流行しました。個人も企業もWebサイトを開設すること自体を目的としている中、個人が日記のようにWebを更新するようになってブログが始まります。米国ではRadio UserLandやBloggerなどのツール、サービスが登場しました。

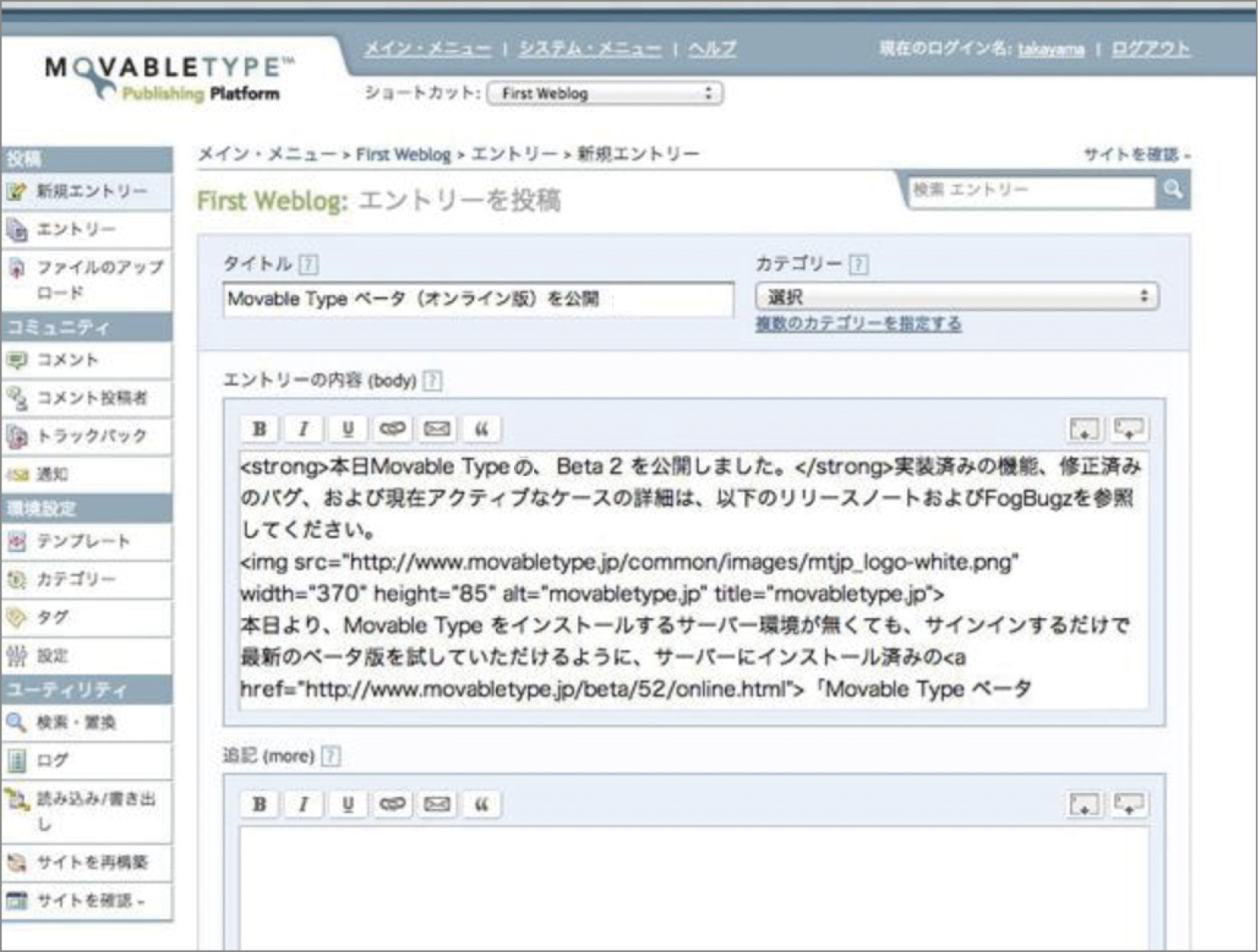

2000年過ぎからブロードバンドの普及が本格化します。2001年には、Movable Type(以下MT)が登場、ブログツールでありながらRDBMSを利用し、CMSの要素を取り込んでいたため人気を博しました。同時期にWordPressやDrupalなど多くのツールが登場し、ブログがブームとなりました。背景には、LinuxやBSDなどPC向けUNIX環境が登場し、低価格化したことも要因でしょう。

さらに、’00年代中盤より企業が活用する動きも出てきます。ブログを利用していく中で、ブログツールをWebサイト構築用のCMSとして利用すれば、サイト運営のハードルが下がるのではと気づいたわけです。

定着期 (2005─2020)

企業利用の一般化と高まる重要性

ブログの登場以降、Webコンテンツの流通量が爆発的に増大し、検索サービスの重要性が増し、SEOも重要視されるようになります。ブログサイトに特徴的なパーマリンクや内部リンクがSEOに効果的であったことから、SEO目的の企業利用も進みましたが、CMSとしてみると機能面での割り切りも必要でした。2010年代に進むにつれ、Webの普及と歩調をあわせるように機能が増え、あらゆる規模の企業で使われ始めます。

2010年代は、すでに「Webは当たり前」という時代です。スマートフォンの普及、SNSの流行もあり、さまざまなWebマーケティングツールも登場しています。そういった状況から、Webコンテンツの鮮度を保ち、高度に管理する役割を担うCMSの重要性も自ずと高まりました。

一方、クラウドの普及やマーケティング目的でのWebの利用が増えることで、導入や立ち上げのスピード感がより求められるようになりました。CMSの用途も目的もそれぞれ異なり複雑です。用途にあったCMSを導入するためには、より一層、目的の明確化が求められるようになっています。

発展期? (2020─

進む多様化と用途の拡がり

2010年代後半から、さまざまなCMSで「APIの整備」が進みました。アプリやサイネージなど、Web以外へのコンテンツ配信も行われているほか、マーケティング活用のために、他のシステムと連携する動きもあります。より柔軟で高い表現力を求めてCMSとパブリッシングを分離するヘッドレス化も進んでいます。現状、制作の敷居は低くありませんが、今後、汎用的な仕組みが登場すれば、もっと拡がっていく可能性があります。

また、製品コンセプトの多様化は今後も進みそうです。各製品がそれぞれ進化を模索しており、例えば、MTは「コンテンツをより整然と管理すること」、SaaS型のMT.netは「高機能なWebCMSを広く使ってもらうこと」を志向しています。そのほか、高度化・複雑化するもの、より簡易さを求めるものなど、CMS市場の拡大とともに方向性も多種多様です。

一方、「情報を整理する」「出力先に最適化する」といったCMSの得意な領域は、例えばAIの学習データ管理やIoT機器との連携など、新しい用途にも適しており、今後こうした事例も増えるかもしれません。そもそも未来は読めない部分も多いですが、その分、楽しみでもあります。

- 教えてくれたのは…平田大治

- シックス·アパート株式会社 取締役CTO 大手通信会社を経てベンチャー投資事業のネオテニーに参加。2002年にMovable Typeを日本語化、執筆、講演活動など日本でのブログの啓蒙活動に取り組む。03年にシックス·アパートに参加し、06年に退社。06年から12年まではNews2uで取締役を務めた。12年からシックス·アパートに復帰し、技術担当として開発を統括す