ECのデジタルシフト

新型感染症がもたらした大きな流れ

自由に外出し食事やショッピングを楽しめた「あの頃」。そんな世の中に戻るには、まだまだ時間が掛かると思います。米国のGAPやコールズ(Kohl’s)は5月24日の時点で、営業再開にあたって試着室やトイレを利用できないようにしたり、スタッフだけでなく顧客にマスクを付けるように要求し、さらに顧客が触った商品を把握できるようにしています。リアルでの顧客接点は短い時間で、感染しないよう消毒を徹底することを意識しています。

このような中、お客様との関係をどのようにしながら、どのようにして生き残っていくのか、自分のビジネスをどう行っていくのかを考えていかなければなりません。

新型感染症が起こしたEC関連の大きな流れとしては3つポイントがあります(01)。順を追って見ていきましょう。

このような中、お客様との関係をどのようにしながら、どのようにして生き残っていくのか、 自分のビジネスをどう行っていくのかを考えていかなければなりません

ウイルス対策商品の爆発的な売上

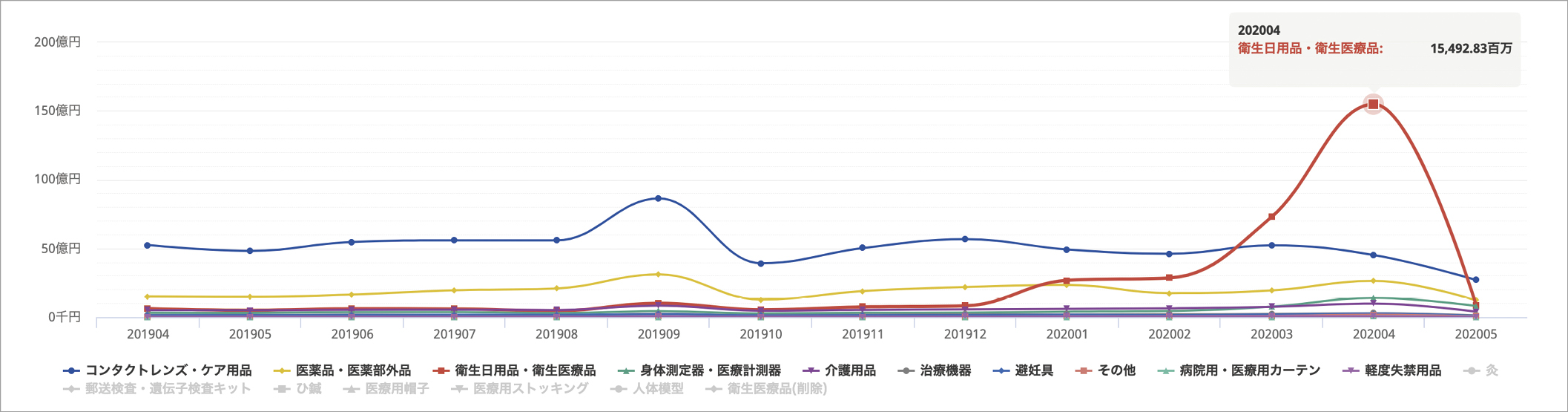

リサーチツール「NINT」のデータを見ると、3月、4月と大人用マスクの流通額が極端に伸びていることがわかります(02)。なかには通常の100倍の売上を記録したお店もあります。当時は50枚3,980円で販売していて、通常時に比べるとかなりの高額販売となっていました。仕入れ値を聞けば仕方がないかなと思う反面、需要と供給のバランスが崩れるとこうなります。

執筆時点で5月ですが、6月になれば高温多湿の日本ではマスクをする人が一気に減ると思われるため、どのように今ある在庫を捌くかがポイントになります。実際に5月の流通額は急激にダウンしていて、マスクの最低価格も1枚17円まで下がっています。このようなデータは早めにチェックをして需要予測をしていくのが良いでしょう。

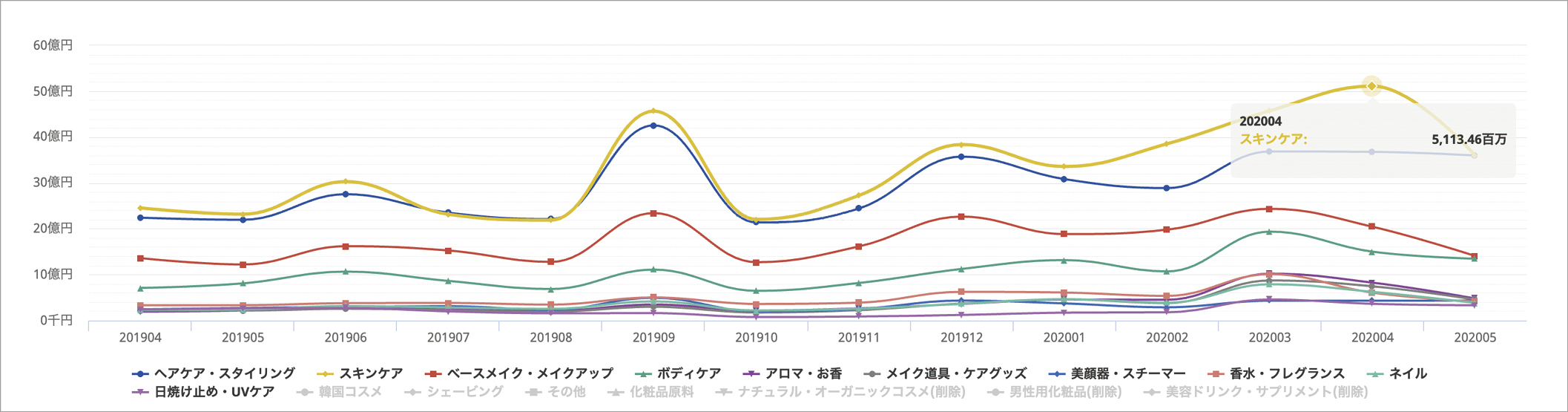

そして、ウイルス対策で手洗いやアルコール消毒を行うことで、手が荒れる方が増えたことにより、スキンケア商品もかなり売れています(03)。

一方で、マスクをしている関係で口紅や化粧品はかなりの苦戦をしています。アパレルやブランド品も同様の傾向にあります。EC全体を見るとトラフィックが増え、流通額が増えています。ただ、必要な商品やすぐに欲しい商品は、価格が上がっていたり、在庫切れや配送の遅れが目立ちます。そのため、予約販売も目立ちます。

また、2014年以来久しぶりにアマゾンと楽天のトラフィックが4月は同じくらいになり、楽天の決算発表でも好調さが現れていました。ただ、残念ながら売れているECショップと売れていないECショップの差が大きくなっています。

そして、マスクや日用品、お酒を販売していて流通額が伸びた企業など、現在売上が伸びているECショップでも次の施策を早めに考えて実行することが大切です。調子の良い時に次のことを考えておかなければ、リソースのあるリアル企業の投資額はEC専門企業よりはるかに大きく、あっという間に淘汰される可能性があるからです。

ECリサーチツール「Nint(https://ec.nint.jp/)」で調べた2019年4月~2020年5月のマスク売上の推移(赤いグラフ)。4月だけで150億円以上の売上を記録しています。ただ、売上がほぼなかった店舗が月400万円以上売り上げたところもあれば、在庫を抱えすぎて倒産してしまった店舗もありました

02と同じくNintで調べた2019年4月~2020年5月のスキンケア関連商品の売上推移(黄色いグラフ)。こちらも2020年4月には50億円近い売上になっています。今後も手洗いは必要ですので、スキンケア商品や手荒れをカバーする商品は増えると考えられます

在宅勤務などリモートワーク需要

さて、続いては在宅勤務をはじめとするリモートワークについてです。これは今回の新型コロナの影響で一気に広まった事象の一つですが、EC企業にとっては少しずつ広まってきたこともありスムーズに移行できたのではないかと思います。

今までリモートでのミーティングは絶対にNGだった企業も、どちらかと言うと積極的にリモートワークに切り替えました。しかも、「これで十分仕事ができる」とスタッフだけでなく経営者に高評価です。これは利害関係者のメリットがお互いにわかったことが大きな流れになっています。

スタッフにとっては満員電車に乗らなくてよい。リモートワークでも十分売上をつくれる。そして、経営者にとってはオフィスの光熱水道費が激減、福利厚生の充実を行っていた企業からするとランチ代負担なども不要、オフィスの掃除も不要なわけです。私事で言えば、今まで出社や企業訪問には必須だったワイシャツや服に悩むことがなくなり、クリーニング代もほぼゼロになっています。

一方、テレワークやリモートの在宅勤務でお子さんや家族がいるので集中できないといった課題も出ています。ネット回線がない、そもそもパソコンがない、イヤホンやマイクがなかった・壊れていたということも起きています。しかし、オンラインセミナーも盛んになってきて、オンラインセミナーで必要なカメラやマイク、ミキサー、照明などの人気商品が品切れになっていることも多くあります。

それから、オンライン会議で活用するZoomやTeams、wherebyといったツールの使い方がわかりにくいという声やこういったツールをインストールしたくないという声も出ています。しかし、テレワークやリモート勤務は今後も続くと考えられ、このようなツールを使いこなせるようになることにはメリットがあります。というのも今まではリアルでの対面や会議がメインで、リモート接続でのオンラインでの参加はサブ的なイメージでしたが、今後は逆にオンラインが主体でリアルがサブといった考えに大きく切り替わるからです。

大きなオフィスやきれいな会議室は不要で、その分スタッフのネット回線やパソコン、マイクやイヤホン、ソフトなどを充実させたほうがよいと経営者ならすぐに考えます。固定費が減る分、投資に回せるからです。余談ですが、会社近くの都心にリモートワーク用のワンルームマンションの需要が増えると予想されています。これは仕事に専念でき、家族にも迷惑をかけたくないという意識が出ていると言えます。スタッフからすれば、1日で空き時間が増えるといったメリットがあります。この時間を利用して新たな勉強やスキルを磨いてもよいでしょう。

オンラインを活かしたビジネス

最後に、オンラインを活かした新ビジネスは今後もどんどん出てくるでしょう。すでにオンライン朝礼やオンラインセミナーのノウハウを高める動きがでていたり、JECCICAでも先日行った9名の登壇者でのオンラインディスカッションや動画でのノウハウ提供も広がっています(04)。

特にセミナーに関してはリアルよりもオンラインがメインになるでしょう。わざわざ東京や大阪、海外に行かなくてもオンラインで十分だということがわかってきたからです。その後の懇親会は、オンライン飲み会ということになりそうですが。

また、今後まだまだ物流が増えると予想できます。宅配便や倉庫業は大変な状況が続きますが、在宅勤務の影響で不在配達がなくなっているのはいい傾向でしょう。しかし、怖いのは宅配便や倉庫で働く人が新型感染症に掛かった場合。ECや通販、テイクアウトに影響が大きく出ます。今回も郵便局でダメージが出て集荷ができなかったり、北海道のお米を関西に運べないなどのことが発生していました。ラストワンマイルの課題は今後も大きくあると言えます。

また、オンラインでの注文に慣れたためか、スーパーのレジで現金を触りたくないといった影響なのか、キャッシュレスが急激に広がっています。

すでに多くの企業が取り組み始めていますが、オンラインによるセミナー(ウェビナー)が一気に広がり、それがセミナーのメインになってくるでしょう。場所にしばられず全国から参加者を募れますし、のちほど録画配信すれば時間の縛りもなくなります

状況にあわせたビジネスの変化

今回の新型コロナの影響で日本の企業は、テレワークやリモートワークの推進、ECや宅配サービスを急遽増やして生き残るために変化しています。いち早くそれに気づいてビジネスモデルを変更して進化する必要があります。すでにオンライン居酒屋や国内旅行のオンライン宿泊、ドライブスルー魚屋など、いろんな新ビジネスが生まれてきています。

例を挙げましょう。東京の居酒屋で、非常事態宣言が出る前の3月に実店舗を閉め、周辺のお店を集めてお客様の買い物代行を始めた方がいます。業種転換を素早く行ったことが功を奏しています。そして、北海道の小笠原商店さんは、物産展で残ってしまったグルメ食材を集めて「北海道のふっこう福袋」を販売したところ、楽天のリアルタイムランキングで1位を取り、在庫待ちという状況になりました(05)。海外の方の需要も多いようです。

東京でワイシャツを販売している柳田織物「OZIE」さんでは、お店の予約受付をオンラインで実施して1時間に一人ずつ受付することにしています(06)。ちなみに、OZIEではなぜかネクタイが売れているということです。これはまだ理由はよくわかっていませんが、モニターに映る時の「Zoom映え」を狙っているかもしれません。

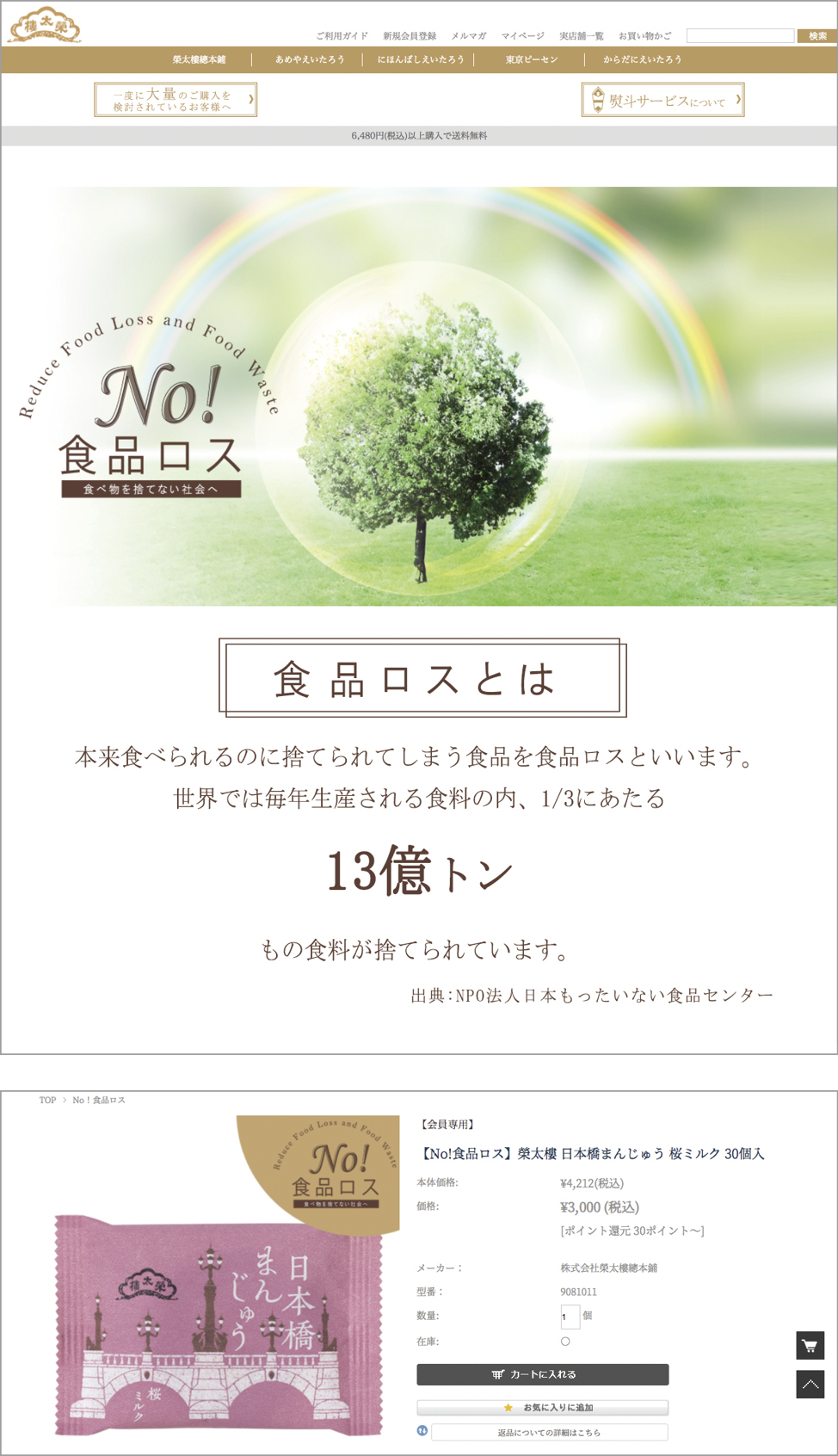

創業200年の和菓子屋「榮太樓總本鋪」さんでは、急遽緊急事態宣言で閉めることになった百貨店からの返品で「食品ロス企画」を立ち上げたところ、多くのお客様に共感していただき、食品ロスを防ぐことができました(07)。このような「エシカル消費」という倫理的、道徳上その商品を購入することで環境や社会問題の解決に貢献できる商品を購入する動きは、サステナブル(持続可能)なこれからの経済に不可欠になります。

前述の小笠原商店さんは、今後は全国展開というより、5万~8万人規模の小さな街に対しての地元密着型のビジネスが必要だろうと言っており、OZIEさんは一人ひとりのお客様を大事にする共感型やエンゲージメントをより意識したいと言っています。

この新型感染症との共存は、まさに100年に1度の大変革期だと思います。自粛が解除されて収束に向かったとしても、今のビジネスで生きていくためにオンライン化やデジタルシフトをせざるを得ない状態です。だとしたら積極的にオンライン化、デジタルシフトを進めていくべきです。今までリアルが主体だった、オンラインはサブ的な役目だったかもしれませんが、今後はオンラインがメインになります。オンライン前提のリアル発想がこれから重要になります。

https://www.rakuten.co.jp/hokkaido-omiyage/

日本に行けない海外の方から北海道土産の取り扱いについて台湾や東南アジアの国々から問い合わせが相次いでいるそうです

https://www.ozie.co.jp/

これによってお客様に安心してご来店いただき、かつ接客時間も長くなります。たとえその場で購入していただかなくてもロイヤリティの高いお客様になることは間違いありません

https://www.eitarosouhonpo.co.jp/

百貨店から返品された商品で「No! 食品ロス」と謳いWebサイトで企画化、販売したところ、そのメッセージに多くの顧客が共感し、まさに食品ロスを防ぐことに成功しました

- Text:川連一豊

- JECCICA(社)ジャパンE コマースコンサルタント協会代表理事。フォースター(株)代表取締役。楽天市場での店長時代、楽天より「低反発枕の神様」と称されるほどの実績を残し、2003 年に楽天SOY受賞。2004年にSAVAWAYを設立、ECコンサルティングを開始する。現在はリテールE コマース、オムニチャネルコンサルタントとして活躍。 http://jeccica.jp/