ウェビナーの運用を大学のオンライン授業から学ぶ

今もっともウェビナーが利用されているのは大学である。それがオンライン授業と呼ばれているだけで、講師が授業の素材やスライドを作成し、Zoomなどの会議ツールを使い、時間割にそって90分の講義を行うのはウェビナーと基本的には同じだ。

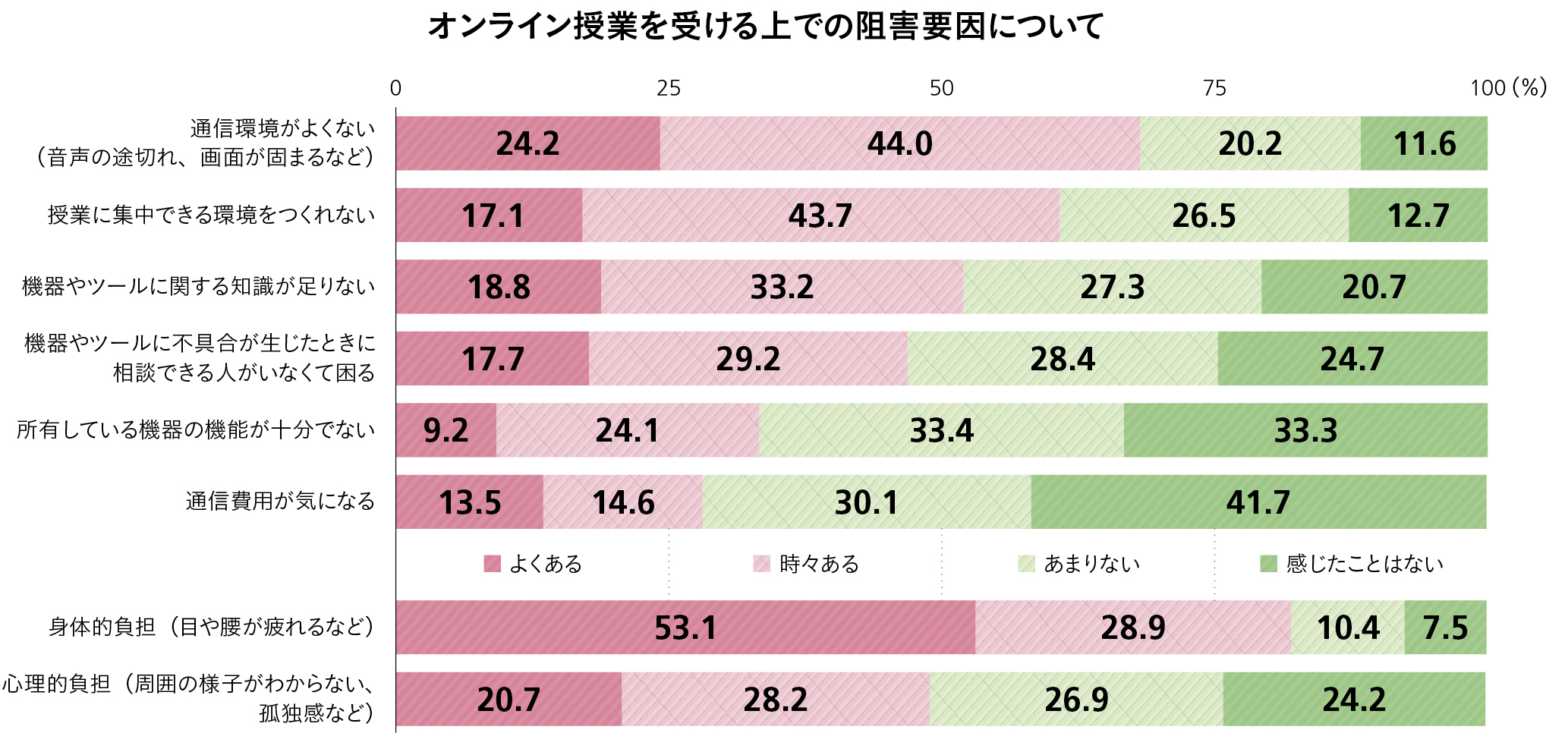

日本に約17万人いる大学教員は、春の新学期早々に自力でオンライン講義を実施しなくてはならなくなった。そして約250万人の大学生が毎日オンライン授業を聴講する。その規模と混乱ぶりはビジネスセミナーの比ではない。大学生のオンライン授業に関するアンケート調査もいくつか公表され、対面にないメリットの一方で、通信環境や知識などについて多くの学生が問題を感じているのが実情だ。

立教大学が在学生約4,600人を対象に行った調査では、音声や画面の途切れなどが多く発生している。目や腰の疲れなど「身体的問題」は8割以上の学生が「よくある」「時々ある」と回答。大学講義でもウェビナーでも、レクチャーを行う側は、技術的な問題で聴講側にストレスを与えない設備や環境に配慮する必要がある。

私自身も2つのビジネススクールで夜間の講師を務め、春学期は週2回15週間、自宅からオンライン授業を行った。70人の講義と4人の演習なので、ツールもやり方も違う。知識経験ゼロから始め、試行錯誤が続いた。幸い Facebookなどで何千人もの大学教員が参加する情報交換のグループや掲示板がいくつか立ち上がり、それを参考に何とか乗り切った。そうした情報には本当に感謝している。

ウェビナーも同じだろう。内容がいくら良くても、通信環境が貧弱でツールに不慣れなために受講者から評価されないのでは本末転倒である。ウェビナーが新しいビジネスの日常になるのなら、ノウハウや事例を学び経験を重ねて自信を持つことが大切だ。

- Text:萩原雅之

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。1999年よりネットレイティングス(現ニールセン)代表取締役を約10年務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(SBクリエイティブ刊)。http://www.trans-cosmos.co.jp/