動画の制作は「HHH戦略」で考える●特集「動画マーケティング」

監修●再生商店

動画マーケティングは「ファネル」から

「動画を広告やマーケティングに活用したい」。そうしたときにまず考えなければいけないのは、「何のために」「誰に向けて」「どんな動画コンテンツをつくるのか」だ。その点は、ここまでの説明で理解いただけただろう。ではここからは動画制作の流れについて見ていこう。動画マーケティングは次のような流れに沿って行う。

動画マーケティングの流れ

① 課題の洗い出し

↓

② ターゲット設定

↓

③ 目的・KPI(重要業績評価指標・目的の達成を測る指標)の設定

↓

④ ターゲットに必要なコンテンツの検討

↓

⑤ メディア選定

↓

⑥ 動画作成

↓

⑦ 効果測定・PDCA

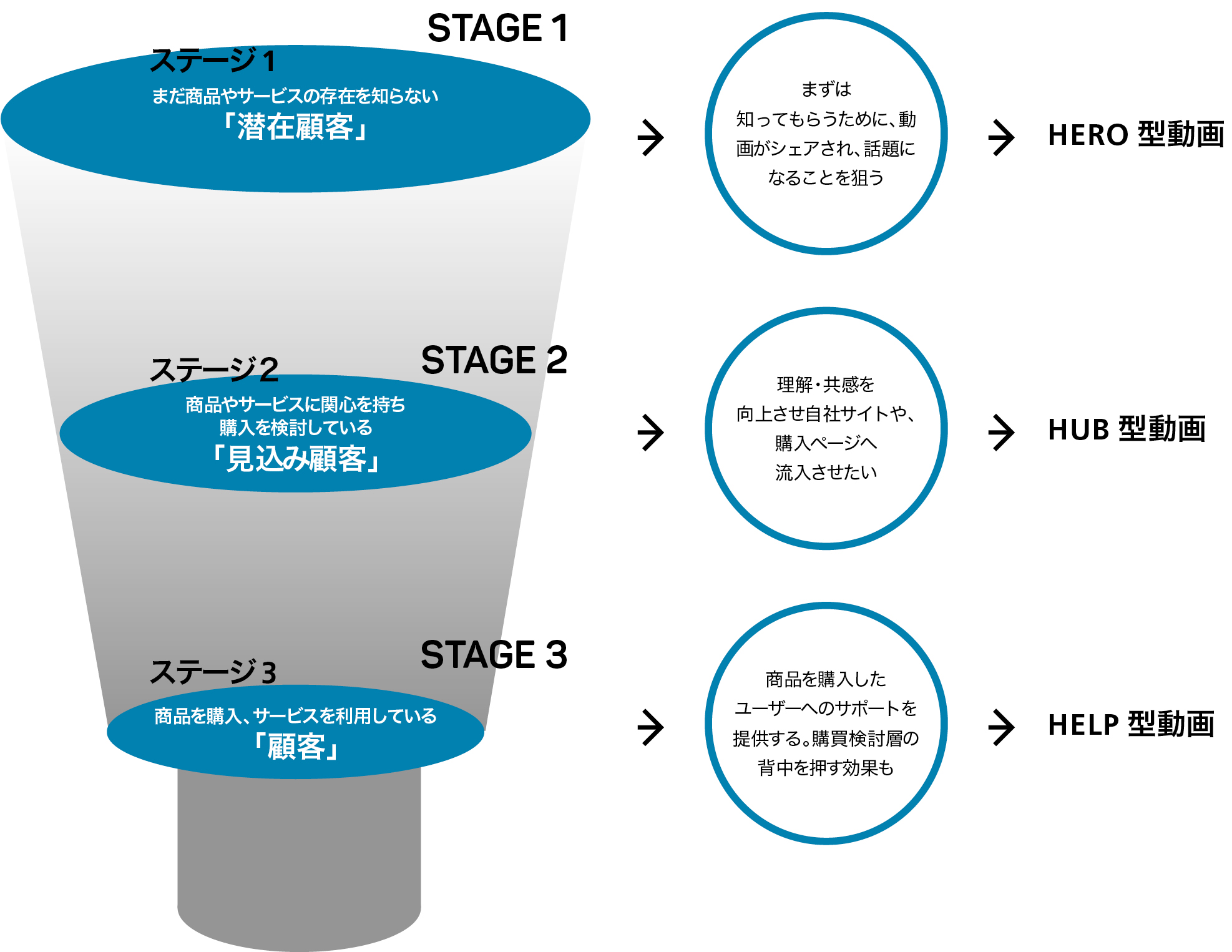

最初に考えるべきは①の「課題」だが、右の図04を見ながら、あなたの商品やサービスがターゲットとしているユーザーが3つのどのステージにいるかを考えてみるとわかりやすい。これは、ユーザーの段階を示す「ファネル(ろうと)」と呼ばれる図だ。ここを見れば、自ずと①の課題だけでなく②の「ターゲット」と③の「目的」が把握できる。すでに述べたとおり、動画マーケティングにあたってはこの工程が大変重要なポイントとなる。誰を「ターゲット」として、「何のために」動画をつくるのか、そして「何をゴールとするか」を設定しなければ、誰にも見てもらえないものになってしまうからだ。

「何のために」にあたる目的・課題と、「誰に向けて」にあたるターゲットを選定することができただろうか? その上で「どのような動画コンテンツをつくるのか」だが、Googleが動画制作に当たって提唱している「HHH戦略」が参考になるだろう。これは動画を大きく三種類に分けて考えるというもの。「HHH」は、その頭文字を集約したものだ。

3H戦略の「H」とは

・HERO(ヒーロー)型

・HUB(ハブ)型

・HELP(ヘルプ)型

ではここからそれぞれの特色を見ていくことにしよう。

どんな動画をつくるべきか、それを検討する際に使うのがファネルだ。ファネルとは「ろうと」のこと。だんだんとユーザー数が絞り込まれていくことから、「ろうと」にたとえられている。まずは、動画マーケティングを行う対象のユーザーが、どのレベルにいるユーザーなのかをはっきりとさせることから始める

認知を高めるための「HERO型動画」

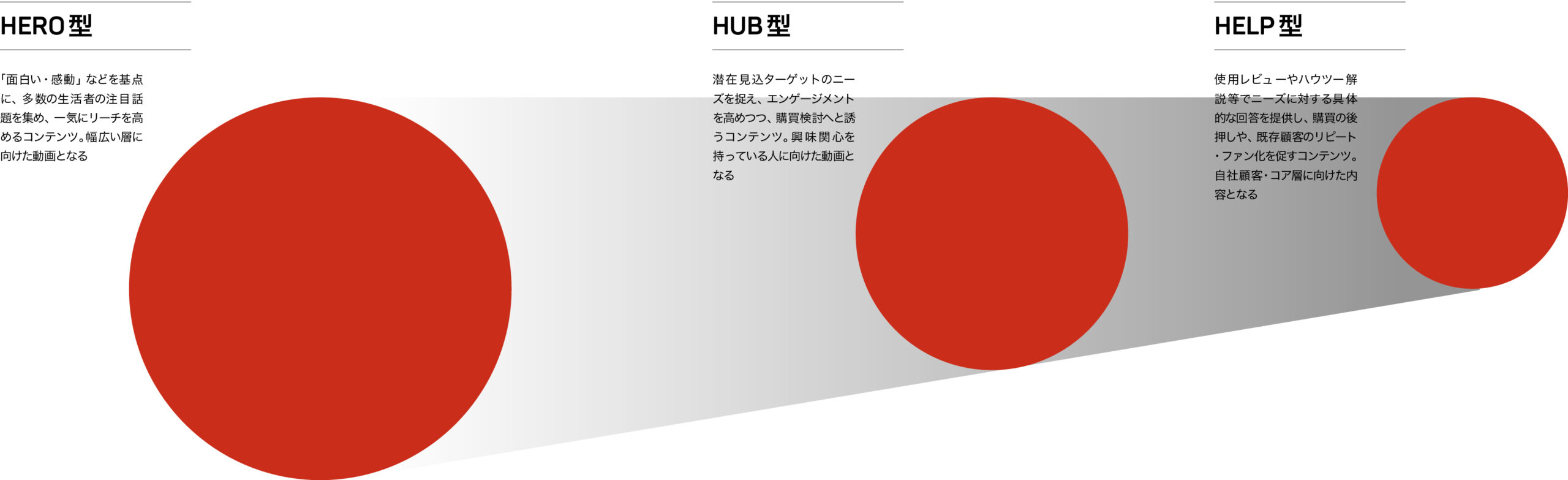

HERO型とは「面白い」「感動する」内容の動画のことで、話題を集めることでリーチを高めようというコンテンツのことだ。いわゆる「バズ型動画」がこれにあたり、ステージ①の「潜在顧客」への認知アップや関心を惹く場合に有効となる。HERO型動画の制作には企画力やアイデア、意外性がカギとなる。制作費をかければバズる動画が生まれるわけではないため、予算をかけられない中小企業にもチャンスは十分あると言えるだろう。こうしたHERO型動画は、どんな内容であればメディアが取り上げてくれるか、口コミで広がりやすいかといったPR視点で考えるのが大事だ。HHH戦略の次の段階である、HUB型に誘い、潜在顧客を見込み顧客へと進めることができれば成功と言えるだろう。P032で編集部がセレクトした「スケボー料理人!」「わたしのパパとママ」「ISETAN-TAN-TAN PV」、P034でインタビュー記事を掲載している「ンダモシタン小林」などは、HERO型の典型的な成功例と言える。

見込み顧客を誘う「HUB型動画」

二つ目のHUB型動画とは、HERO型動画で関心を持った顧客に「他のコンテンツを見てみたい」と思わせ、購買フェーズへと誘うための動画のことだ。例えば商品の活用方法や他商品との比較を行って商品やサービスの優れている部分を紹介したり、商品やサービスを手がけた企画者・技術者へのインタビューで制作のプロセス、思いなどを紹介する、ユーザーのレビュー動画で客観的な評価をしてもらうといったものもある。

HUB型動画をつくるときのポイントは、実際に手に取ったり利用したことがないユーザーにカタログなどでは伝えきれない魅力を伝えることだから、HERO型動画ほど特別なアイデアやテクニックは必要ないだろう。

顧客の満足度を高める「HELP型動画」

三つ目がHELP型。これはその名のとおり、商品の使い方やレビュー、より深い活用方法などを説明するものが中心となる。新規顧客、既存顧客の満足度を高め、リピートやファン化を促す動画で、ユーザーからの問い合わせを減らす効果も期待できるほか、見込み顧客を購買を誘う効果も持つ。「HOW TO」や「Q&A」、「取扱説明」を紹介する動画がこれにあたる。これらはなんといっても、わかりやすいかどうかが重要なポイントとなる。そのため、一つひとつの動画を短く、端的にしたり、項目ごとにいくつもの動画に分けたりといった見せ方の工夫が必要になる。また、動画本数が多くなるため、ユーザーが探している動画にすぐにアクセスできるように、WebサイトのUI/UXにも気を配りたい。

自社の商品やサービスが認知されていない状況であれば、HERO型の動画でバズを狙う方法が有効だし、ある程度認知されている状況であれば、つくるべき動画は購入を後押しするHUB型となる。顧客満足度を高める戦略が重要ならHELP型の制作に力を入れるのがいいだろう。

かつては動画制作に大きな費用がかかっていたため「どうせつくるなら認知度アップのために」と考える企業が多かったが、その考え方は誤りだ。動画は活用する目的にあわせて細分化すべきものなのだ。

メディア選定と効果測定の方法論

自社の課題や目的、ターゲットを認識して三種類のなかからどのような動画を制作するかを決めたら、次はプラットフォーム選びだ。FacebookやTwitterなども動画に乗り出しているが、軸となるのはやはりYouTubeだろう。YouTubeや自社サイトでは一本の動画の最初から終わりまでを収録した「フル尺」のものを、FacebookやTwitter、DSP広告などではダイジェスト版を展開するなど、展開するプラットフォームによって、動画の長さを調整するのが一般的だ。では、動画の長さはどれくらいが適当なのだろう。これはあくまでもコンテンツの内容による。一つ注意したいのは、Webの動画には時間制限がないため、いろいろなものを押し込んだ総花的なものになりがちだという点である。それをはたして観るユーザーがいるのか、その点をよく考えるべきだ。

もう一つ、大事なのが効果測定。動画制作のハードルが下がっている今、「つくって終わり」ではなく、データを分析してPDCAを回していくことが効果を上げるためには必須。YouTubeでは動画を公開するとさまざまなデータが取れるが、動画で注目すべき指標は大きく次の三つだ。

動画効果測定の一般的なポイントとは?

・再生回数

・再生時間(1回あたり)

・自社サイトや購入ページなどへの流入(コンバージョン)

この三つの指標のうち、最近では再生回数に加え、1回あたりの再生時間である②が重視されるようになってきている。YouTubeやGoogleなどの検索でも、1回当たりの再生時間が長い動画が検索上位に表示される傾向にある。どんなに再生回数が多くても、すぐに離脱されてしまう動画はユーザーに「つまらない」と判断されている動画と分析されているからだ。また「HHH戦略」にある三つのタイプごとに、重視すべき指標は異なる。

動画のタイプによって重視するポイントは異なる

・HERO型

再生時間

再生回数

SNSでの拡散数

・HUB型

再生時間

自社サイト・購入ページへの流入数

コンバージョン率

・HELP型

再生時間

SNSでの拡散数

PDCAサイクルに当てはめる

こうして公開した動画を左記の指標に照らし合わせながら、分析・改善を加え、PDCAを回していくのが動画マーケティングの大きな流れだ。Web動画はTVCMと違って長さを自由に変えることができ、予算を考えれば実験もしやすい。HERO型動画のように1本が単独でバズるケースもあれば、HELP型動画のようにコンテンツが充実してはじめて効果をもたらすものもある。他の施策と同じく、トライ&エラーを繰り返して、少しずつ効果を上げていく、という認識が必要だろう。

最近では、ステップメールのように、ユーザーとのやりとりを促しつつ動画を少しずつ展開していく手法も登場し、特にBtoBの企業で効果を上げている。例えば、プロローグのような第一段階の動画を無料で公開し、続きを見るにはメールアドレスを登録してもらう。そして登録ユーザーに絞って、顧客にアプローチすることで営業効率の向上を図るといった手法だ。

結局のところ、動画もその他のWebコンテンツと同じように、戦略に基づいてコンテンツを制作し、効果を測定、そして改善を加えていくことで少しずつ結果を出していくのが基本となる。動画の制作にあたっては、Yahoo! JAPANの動画ランキングなどをチェックして、Webメディアに取り上げられやすい動画の傾向やノウハウを把握しておくことも役立つだろう。

環境が整ってきたとはいえ、まだまだ各社とも手探り状態な動画マーケティングの世界。さまざまな成功事例を参考に、ぜひ自社のビジネスに役立ててほしい。

3H戦略では、マーケティング動画を3つのタイプに分けて考える。HERO型が最も広い層をターゲットとし、HELP型が最も絞り込まれた顧客を対象とする。それぞれに、動画の内容はまったく異なるため、事前にどういったものを作成するのかを決めることが大切だ

再生回数よりも大事なことは?

YouTubeでは動画を公開するとさまざまなデータがとれる。単に再生回数にとらわれるのではなく、動画が自社サイトでの行動にどのような貢献をもたらしたかを把握することがポイントとなる。例えば再生時間やいいね数、再生デバイスシェア、オウンドメディア流入数など、それぞれ目的にあわせた評価をする必要がある。

- 監修:株式会社博報堂アイ・スタジオ 再生商店

- 博報堂アイ・スタジオの動画マーケティングソリューションチーム。デジタル領域で成果を上げるネット動画の企画立案から、KPIの策定、動画制作、集客PR、効果測定までワンストップで支援している。

- 扇谷卓見

- 株式会社博報堂アイ・スタジオ デジタルソリューション1部 プロデューサー 2008年に博報堂アイ・スタジオ入社。プロデューサーとして、大規模サイト、多言語サイト、キャンペーンサイト等を手がける。自動車業界領域を得意とし、外資自動車メーカーではデジタル領域全般を担当する統括責任者を歴任。

- 木内隆裕

- 株式会社博報堂アイ・スタジオ データドリブンクリエイティブ部 リサーチャー 上級ウェブ解析士 映像制作会社での勤務を経て、2006年博報堂アイ・スタジオ入社。市場リサーチ業務、Web戦略の企画立案、動画マーケティングのKPI策定まで幅広い業務を担当。