ターゲットユーザーに有効なコンテンツとは?

コンテンツの役割とは何か?

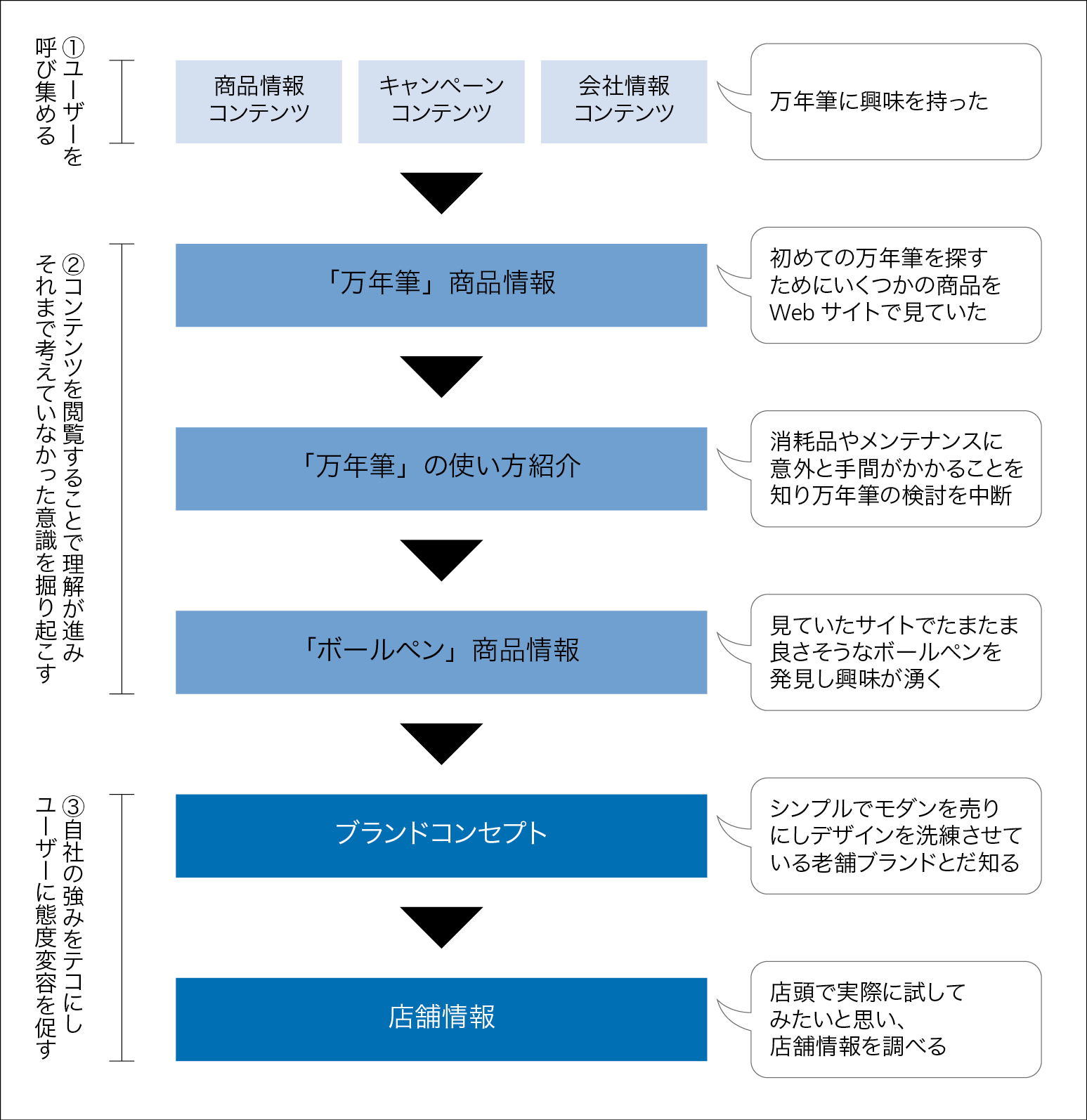

たいていのWebサイトでは、「商品を購入してもらう」「問い合わせをしてもらう」「新規会員登録をしてもらう」など、ユーザーが自社に対して何らかの態度変容することを想定したゴールを設定している。ユーザーがWebサイトへ接触し、態度変容が起きるまでの状況は、次のように推測される。

・ユーザーが知りたい情報を検索する。

・Webサイトを順繰りに見ていき、最初知りたかったことがわかってくる。

・調べていくうちにさらに興味が高まり、掘り下げたり、周辺を広く調べたりする。

・魅力や特徴を新たに知ることで満足感が高まり、調べていた対象やWebサイトに対して好意的な気持ちが高まる。

・「購入」「登録」といった次なる行動をとる(態度変容)。

このような態度変容を起こさせるため、コンテンツには次の3つの役割が推論される。現状のコンテンツがこれらの役割を果たせているかチェックすることで、Webサイト改善の検討を考えていく。

1 情報を探しているユーザーを集める

2 ユーザーの潜在意識を掘り起こす

3 自社の強みをテコに態度変容を促す

コンテンツチェックの方法

1つめの役割「情報を探しているユーザーを集める」においては、Webサイトの外部のデータである、「キーワードツール※1」と「Google Search Console※2」を用いるのが効率的だ。キーワードツールでは、自社サービスや商品に着目した際に、関連性の高いキーワードを調べることができる。一方Google Search Consoleでは、キーワードツールで得られたキーワードごとに、現状のWebサイトでどの程度の集客数があるのか、検索エンジン上で自社がどの程度の順位にあるのかなどについて簡単に調べることができる。

2つ目の「ユーザーの潜在意識を掘り起こす」と3つ目の「自社の強みをテコに態度変容を促す」に関しては、ユーザーインタビューを通じて、「潜在意識にはどのようなものがあるのか」「ユーザーから自社の強みはどのように捉えられているか」を調べることがお勧めだ。営業や開発など現場の意見を吸いあげた仮説をベースにコンテンツを作り、A/Bテストを繰り返すという方法も聞くが、これではコミュニケーションの核となる「何を伝えればよいか」がわからないため議論が収束せず、行き詰まることが多い。ターゲットであるユーザーの思考や印象が明らかになることで、コンテンツ方針の示唆となり、判断の拠り所となる。

念のため断わっておくが、アクセスログ解析のみでコンテンツの満足度を判断することは難しい。アクセスログはユーザーのWebサイト内の閲覧行動の結果である。仮にユーザーにとって有用なコンテンツがあったとしても、ページレイアウトやナビゲーションによってコンテンツに気づいていない可能性がある。アクセスログでは、現状サイトがどの程度閲覧されているのか、または閲覧量に偏りがあるのはどんなコンテンツかを把握する程度にとどめるのが適切だ。

ユーザーインタビューの実施方法

では、実際にどのようにしてユーザーインタビューを行えばよいのだろうか。市場調査会社に勤務していた筆者の経験から、ポイントをお伝えする。

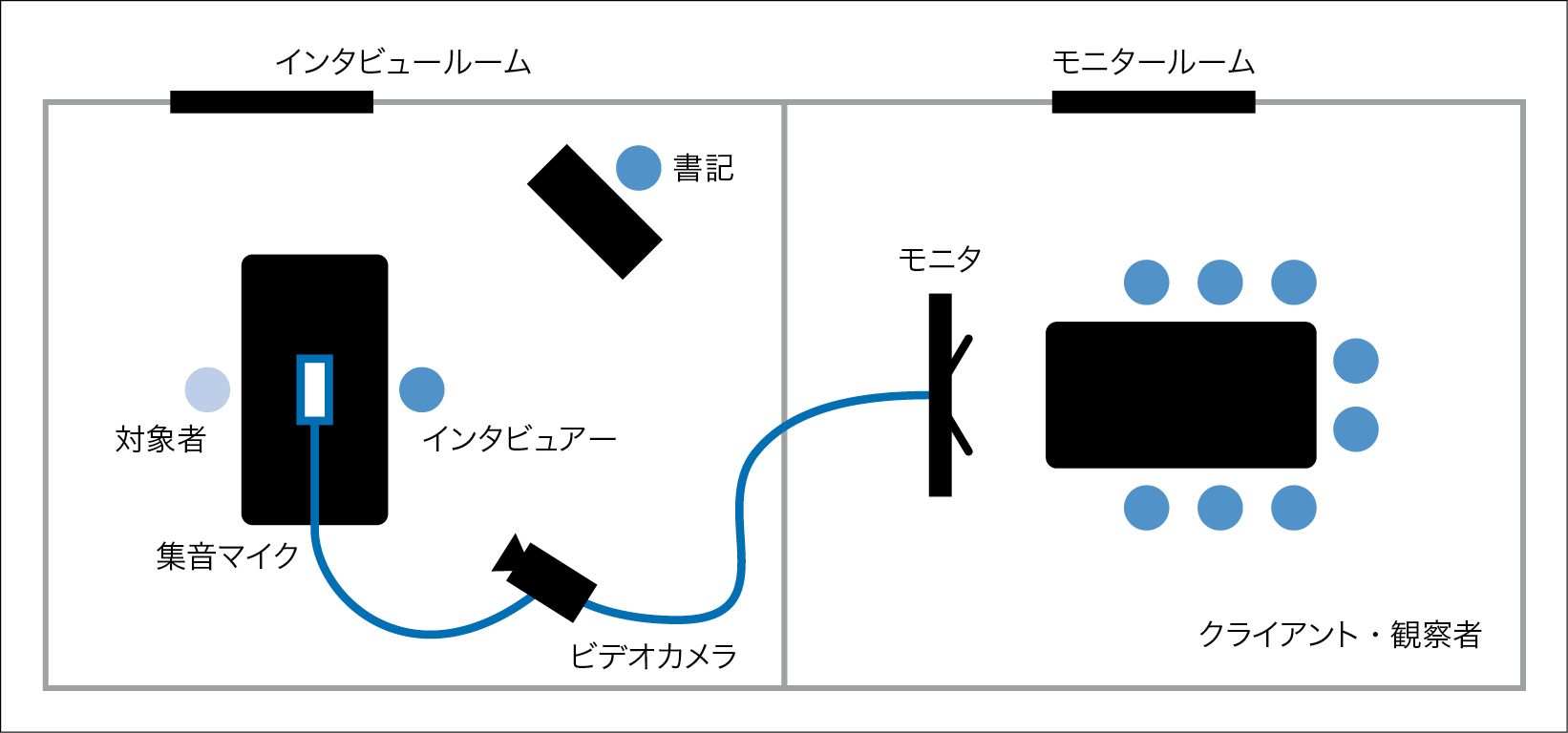

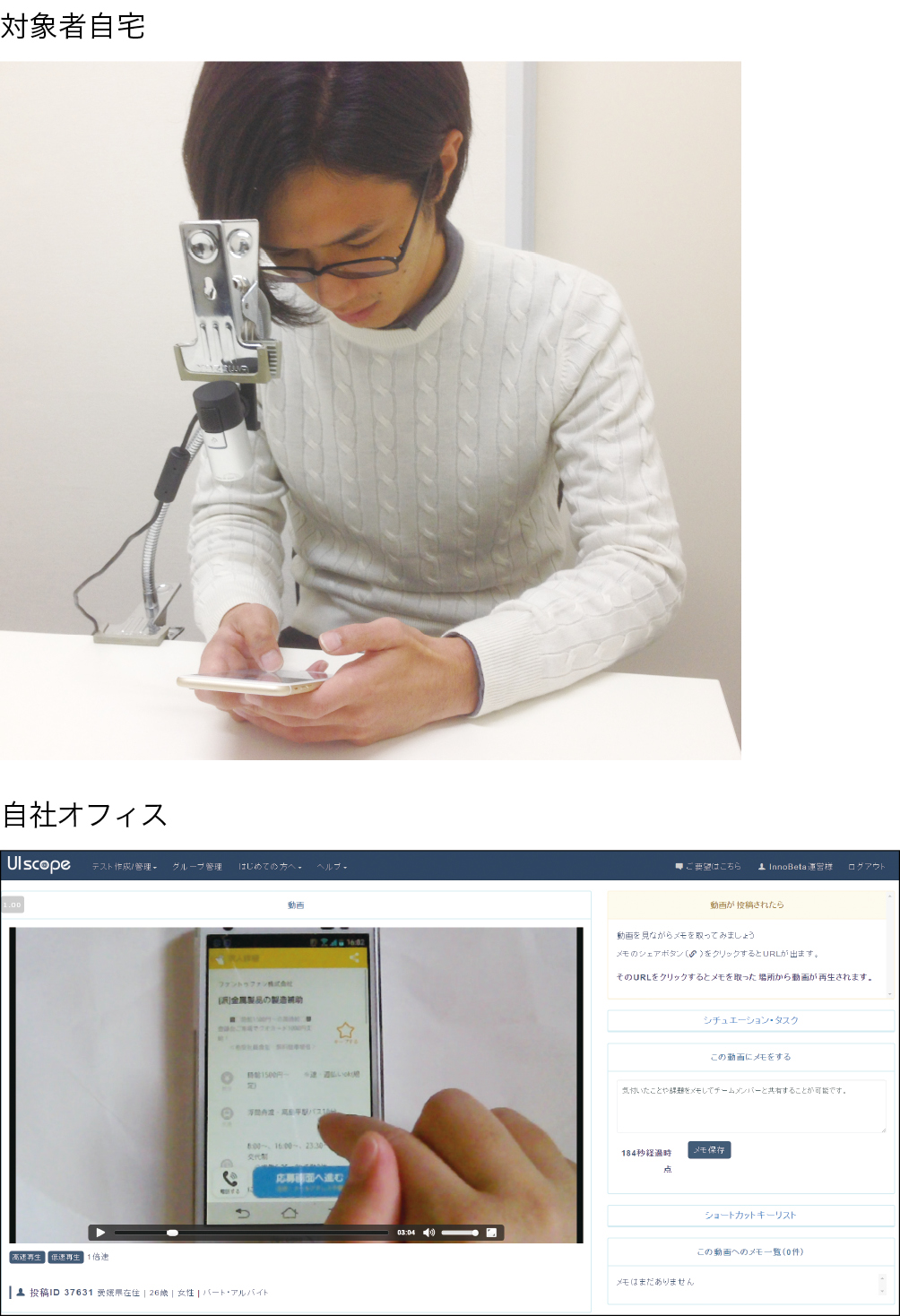

まずユーザーインタビューは、なるべく制作に関わる関係者自らが行うか、専門のインタビュアーの隣に同席するという形がよい。担当者自身でユーザーのリアルな意見を聞くことで、さまざまなアイデアが沸き出てくることが多く、その場でページ構成の修正案や新コンテンツのコンセプトを書き起こして反応を聞くことができるからだ。また、インタビュー会場は、一般的な会議室かオンラインサービスを使うといい。専用ルームをレンタルするほどの厳密性は必要ないと感じるし、ルーム費用の削減になる。

今回のような趣旨ならば、自社の顧客となったユーザーに、次の4点について聞いてみるといいだろう。

1 ユーザープロフィール

サイト訪問のきっかけとなった当初の疑問や悩み、それが生じた背景、疑問解決に対する本人の熱量

2 カスタマージャーニー

情報探索行動の時系列変化、検索キーワードや情報源、検討内容

3 自社を選択した理由

他社の候補はあったか、重視したこと、自社の決め手

4 競合間ブランドイメージ

自社と同じ業界内のブランドをイメージでグルーピング、それらのグループの名づけ、自社はどのグループか

1と2では、ユーザーが初期段階から決定にいたるまでの行動と心理が変わっていく流れを把握できる。そして3と4からは、ユーザーが認識している自社の強みや他社にはない特長が浮かんでくる。調査課題が固まったら周囲の社員の協力を得て、何度かランスルーしてみるといい。質問の仕方や順番が、だんだんと研ぎ澄まされていく。もし検討中のアイデアがあれば最後に提示し、好意度や満足度などの評価を得ることもできる。

ユーザーインタビューは、市場調査会社へ依頼すると、意外と期間と費用がかかってしまうものだ。独自に行うことでプロセスを誤り調査結果に影響が出たとしても、冷静に結果を見れば、たいていその誤りには気づくことができる。ユーザーインタビューは繰り返し行った方が収穫は多く、プロジェクトは確実に前進する。ぜひみなさんに試していただきたい。

※1 「Google Adwordsキーワードプランナー」などが代表的。キーワードが検索される回数、そのキーワードの競合状況などを調べることができる。

※2 サイトのパフォーマンスを監視、管理できるGoogleの無料サービス。以前は「Googleウェブマスターツール」と呼ばれていたが、2015年5月に改名され、機能とともにバージョンアップした。

- Text:中川雅史

- (株)アンティー・ファクトリー マーケティングリサーチャー&データアナリスト。前職の市場調査会社で身につけた定量・定性調査の経験をベースに、Webサイトのユーザー調査やデータ分析に携わる。また、一般社団法人 日本Web協会(JWA・旧JWSDA)Webアナリスト委員会委員長として、Webアナリティクスの手法や技術の発展に努めている。書籍『サイトの改善と目標達成のための Web分析の教科書』(弊社刊)を監修。