動画の著作権は誰のもの?

映画館へ邦画を観にいくと、クレジットに「◯◯製作委員会」という表記がありますが、ご存じですか? これは簡単に言うと映画製作に出資をした企業をまとめた呼び名、いわばユニット名です。作品製作をする人に出資をすることは、映画に限らず行われていますが、このクレジットが作品に必ず表記されるのは映画くらいです。これはいったいなぜなのでしょうか?

まず、著作権法では原則として「著作者」、すなわち「創作者」が「著作権者」になります。「創作者」とは実際に創作活動を行った者ですから、映画の場合は監督などでしょう。しかし、映画については著作権法に例外規定があって、著作権者は監督ではなく「映画製作者」とされています。映画製作者とは、映画を製作しようと決断・出資し、製作のための契約をした者のことで、「製作委員会」がこれにあたります。映画を上映する配給会社、放送局などが製作資金を回収し、さらに利益を上げようと集まって組んだユニット、それが製作委員会です。そして、映画を産業として振興させるためには投資をした映画製作者を権利者とする必要があるというのが、このような例外規定がある最大の理由です。

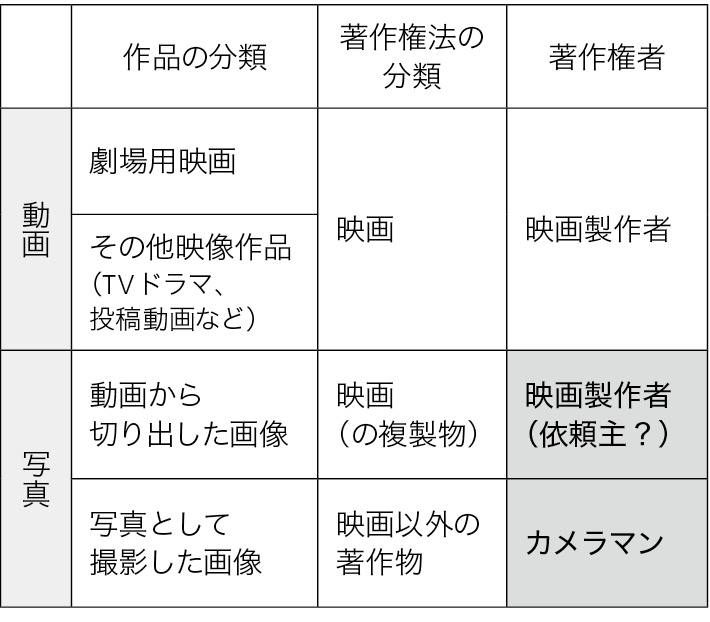

ここまでは劇場用映画を前提にした説明ですが、実は著作権法の「映画」は劇場用映画に限りません。CM、テレビドラマ、ゲームのプレイ中の画面、さらにYouTubeやSNSに投稿された動画なども含めて、映像作品はすべて「映画」として劇場用映画と同じ扱いをされます。

さて、ここでデジタルカメラの出現にともなう困った問題が出てきました。従来は動画用カメラと写真用カメラは機材も、必要とされる技術も別ものでした。ところが、今のデジタルカメラは動画と写真の両方が撮影できますし、動画と写真の両方を扱うカメラマンも珍しくありません。

最初から写真として撮影された場合の著作権者は、著作権法の原則どおり著作者(=創作者)ですから、基本的にカメラマンとなります。ところが動画の場合は、著作権者が映画製作者になります。動画から切り出した写真(画像)も、動画を複製したものである以上、その著作権者はやはり映画製作者になります。このような場合の映画製作者が誰になるのかははっきりしませんが、製作を依頼した側になる可能性が高そうです。

デジタル写真の場合、最初から写真として撮影されたものか、動画から切り出したものかを区別することは難しくなっていますが、そのどちらかによって権利関係が大きく異なってしまうことがわかります。みなさんの中には依頼に応じて写真(画像)制作をする方もいるかもしれませんが、動画から切り出した場合、そのことは黙っていた方がいいかもしれません。

- Text:桑野雄一郎

- 1991年早稲田大学法学部卒業、1993年弁護士登録、2003年骨董通り法律事務所設立、2009年より島根大学法科大学院教授。著書に『出版・マンガビジネスの著作権』社団法人著作権情報センター(2009年)など。 http;//www.kottolaw.com/