複数店舗展開で石川県から全国・全世界へ届ける九谷焼専門店「和座本舗」

創業:1969年11月26日

スタッフ数:5人

取扱商品:九谷焼

商品点数:約1,500

SNS:Twitter Facebook

起死回生の鍵はネットショップ

「和座本舗」代表の西田 上さんは、同社の三代目となる。初代は九谷焼の絵付職人で章山窯という窯元を営み、二代目から問屋・小売り業へとシフトした。ほかの会社で働いていた西田さんが家業を継ぐことになったのは、バブル崩壊による事業のピンチがきっかけだった。

「先代の父がやっていた小売業では、法人にカタログを送付し、ギフト利用されることが売り上げの9割を占めていました。しかしバブルが弾けて法人からの受注が激減し、会社がギwリギリの状況になったため、僕も家業に携わることになりました。それまで務めていた社員さんには全員辞めていただいて、そのときうちに残されていた資源は、僕と倉庫に残っていた九谷焼だけでした。キャッシュフローがない中で、既存のお客様以外の人にアプローチできる方法を消去法で選んでいったところ、最後に残ったのがインターネットで販売することでした」

そして2000年3月に楽天市場に出店し、ネット販売を始める。

「世の中が不景気になると、九谷焼が主に販売されていた大手百貨店の売り場でも売れなくなって取り扱われなくなり、首都圏の奇特な九谷焼ファンの方が買えなくて困っていたんです。そんなときに、ネットショップで割引価格で販売したので、何の説明もなく買っていただけました。その点は運が良かったですね。その方たちが買ってくれたことで、ネット販売の不安がなく始められ、これまで続けてこられました」

2005年3月には自社のサイトも立ち上げた。このサイトの文章や写真はすべて西田さん自身が執筆、撮影している。

「文章が多いのは、たくさん書いてあるほうが見た目にカッコイイなと思ったからです。九谷焼の作品のパターンは大別して10パターンくらいなので、同じ説明を流用することで、更新の手間をかけすぎないようにしています。僕一人で更新しているので。写真撮影も自分で行っていて、お客様が商品を判断できるように、さまざまなアングルで撮るようにしています」

ネットショップが起死回生となり、会社は存続することになった。その後も順調に売り上げを伸ばし続けている。

「九谷焼は絵の美しさが魅力なので、写真で伝えやすい点がネットショップと相性が良かったというのもあるかもしれません。九谷焼好きというわけではなく、誰かのプレゼントを買いたいなどの目的を持つお客様とは、実店舗であればなかなか出会いづらいけれど、ネットだと見つけてくれるというのもメリットですね」

多店舗展開する理由とメリット

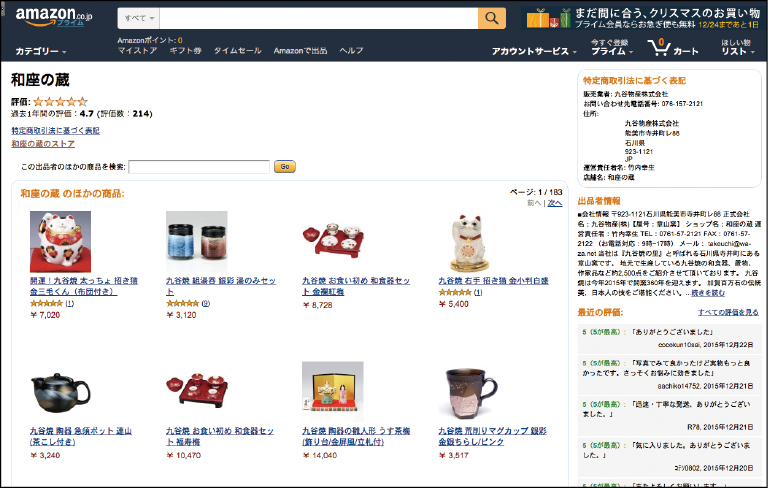

和座本舗では自社サイトでのショップのほか、「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」「Amazon」と複数のショッピングモールへ出店している。

2000年に初めてネットショップを開設したのがこの楽天市場。英語、中国語、韓国語ページもあるが、これらは自動翻訳機能によって生成されたもの。発送先は世界各地に対応している

2004年頃、会社の人員が増え、任せられる社員ができたのでYahoo!ショッピングにも出店。本当に欲しい人は、Web翻訳機能を使って購入してくれるという考えから、発送先は世界各地に対応しているが、サイトは日本語のみとなっている

2012年頃から国内のAmazonにも出店。2014年からは、倉庫にあらかじめ納品しておけばAmazonが発送手配などをしてくれるFBA(フルフィルメント by Amazon)の海外向サービスを活用し、アメリカのAmazonでも販売を開始した

多く利用するほど運営の手間や費用もかかるが、なぜ併用しているのだろうか。

「各モールごとについているお客様が違うんですよ。楽天で買う人は楽天でしか買わなかったり。どのプラットフォームが買いやすいと思っている人にもアプローチできるように、複数利用しています。あとは、リスクヘッジのためです。1つのサービスしか使っていなくて、そこが急に明日やめますと言ったら、お店がなくなってしまうわけじゃないですか。時代によってモールの浮き沈みもあるので、どこかがダメになったとしても、他が生き残っていけるようにという意図もあります」

楽天市場とYahoo!ショッピングは、海外への発送にも対応している。また、Amazonでは同社が倉庫からの出荷手配をしてくれるFBAサービスを活用し、アメリカのAmazonでも販売している。

「海外からの購入は、全体の1割ほと?になります。中国からの購入か?一番多いて?すね。その割合には含めていませんか?、日本在住の中国の方からの注文もけっこうあります。定価て?購入したものを、中国現地て?転売しているようて?す。海外販売をするうえて?の大変なことは、ほとんと?ないて?すね。やっかいなのは、焼き物なのて?配送中に破損してしまうことくらいて?す。日本の配送よりも扱いか?荒いのて?、より厳重に梱包するようにしています。それて?も破損していたと連絡か?来たら、お客様か?してほしいて?きる限りの対応をして、喜んて?もらえるように努めるた?けて?す。英語て?のメールの方か?、こちらもそこ まて?英語力か?あるわけて?はないのて?、怒っている感情か?タ?イレクトに伝わってこないふ?ん精神的なタ?メーシ?か?少なくて済みます」

指名買いされるショップを目指して

ネットショップ黎明期のショップ開設から15年。その経験から得た、ネットショップ運営の秘訣を聞いてみた。

「昔はSEOを頑張ってみたり、広告出稿をしたりといろいろな努力をしてきました。ただ、そういう行為って小さな焼き物市場の中で顧客を取り合うことであるし、無駄に労力やお金を使うだけだなと思うようになりました。いまは広告も出していません。お客様にとっては、品質と安心感が担保されて、価格が適正で、納期がきちんとしているという基本的なことが守られていることが大事なのではないかと思います。それは、実店舗でも同じことですよね」

その安心感の先にはこんなビジョンがあるという。

「和座本舗や西田上が勧めるなら間違いないだろうと、指名買いしてもらえるようになりたいですね。キュレーションの部分がブランドになるというふうに、ここ3年くらいで確立していけたらと考えています。そのために、自社サイトでは、誰がやっているどんな会社なのかという情報を発信していくようにしています」

現在でも1割強はカタログでの販売を行っているが、ネットショップは西田さんが本当に勧められるものだけを掲載したいとの思いから、カタログの半分ほどの商品点数しか載せていない。

「自分がこの値段を払って買っても良いと思えるものだけを扱っています。そうやって信頼を得た結果、実際に売っているお店へお客様が来たいと思ってくれるという流れまでできたらいいなと思います。そういう場になる実店舗もいつかは欲しいですね。直接お客様と話すことができると、メールを100回するよりも強いじゃないですか。ネットショップの方も細く長く続けて、老舗と呼ばれる存在にしていきたいです。ネットショップの登場からまだ歴史が浅いので、50年くらい続けられたら老舗と呼ばれるようになりますかね」