サービスの種類による大きな分類

サービスへの愛着度を高め、ファンをつくっていくためには、サービス全体の体験の設計が重要となる。顧客がサービスを使うときの一連の体験を理解し、評価を分ける重要なポイントを見極めた上で、UIへと落とし込んでいくことが望ましい。

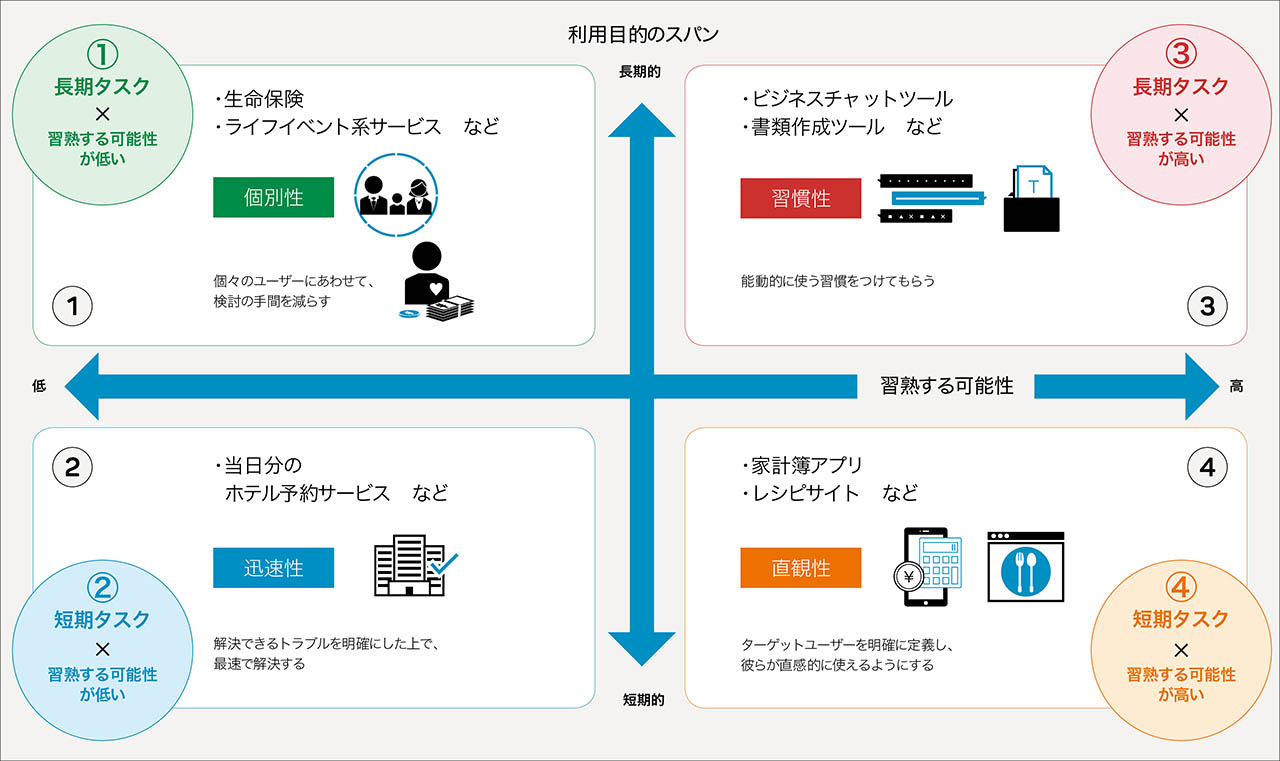

どこが重要なポイントになるかは、本来は案件や目的によって異なるが、サービスの種類によって図のように大きく4つに分けることができる。分ける軸は「利用目的のスパン」と「習熟する可能性」である。

まずは顧客がそのサービスを利用している間に、長期的な目的をどれほど強く意識しているかを考える。例えば、転職や住まい探しの際は、ユーザーはそれぞれ「企業に就職すること」「家を買うこと」という長期的な目的を強く意識しながら利用している。これに対し、目的はあるもののあまり強く意識されておらず、その日ごとのタスクに意識が向けられているときは、利用目的のスパンが短いとみなす。一方、家計簿の目的は家計状況を把握して節約に結びつけることだが、ユーザーは常にそれを意識しているわけではなく、毎日の収支を習慣的に記録するだけで終わることが多い。このような場合は、ユーザーは大きな目的をあまり意識していないと考えてよい。

また、もう1つの軸として、顧客が繰り返し同じタスクを行うことで、サービスの使い方に慣れていく可能性を考える。逆に習熟しにくい場合としては、サービスを頻繁に使わない場合や、同じようなタスクが少ない場合などが考えられる。

次ページで、各マトリックスの特徴と考え方を海外の成功事例でそれぞれ解説しよう。

サービスの大きな分類と、それぞれの体験設計における重要なポイント 2つの軸によってサービスを4つに分け、それぞれにおいて重要なポイントを示している

サービスの大きな分類と、それぞれの体験設計における重要なポイント 2つの軸によってサービスを4つに分け、それぞれにおいて重要なポイントを示している

- Text:大谷直也 (株)ビービット コンサルタント

- 東京大学経済学部卒業後、ビービット入社。 テクノロジーとユーザー中心設計に関する調査・研究活動に従事。