オウンドメディアの「目標設定」と「効果測定」について

ゴール(目標)の達成度をどのように評価するのか?

オウンドメディアでは、目的にあった運用について定期的に評価し、改善していく必要がある。その際、効果測定は施策の評価だけでなく、目標を達成するために、次のアクションを考える意思決定を担う工程ともいえる。

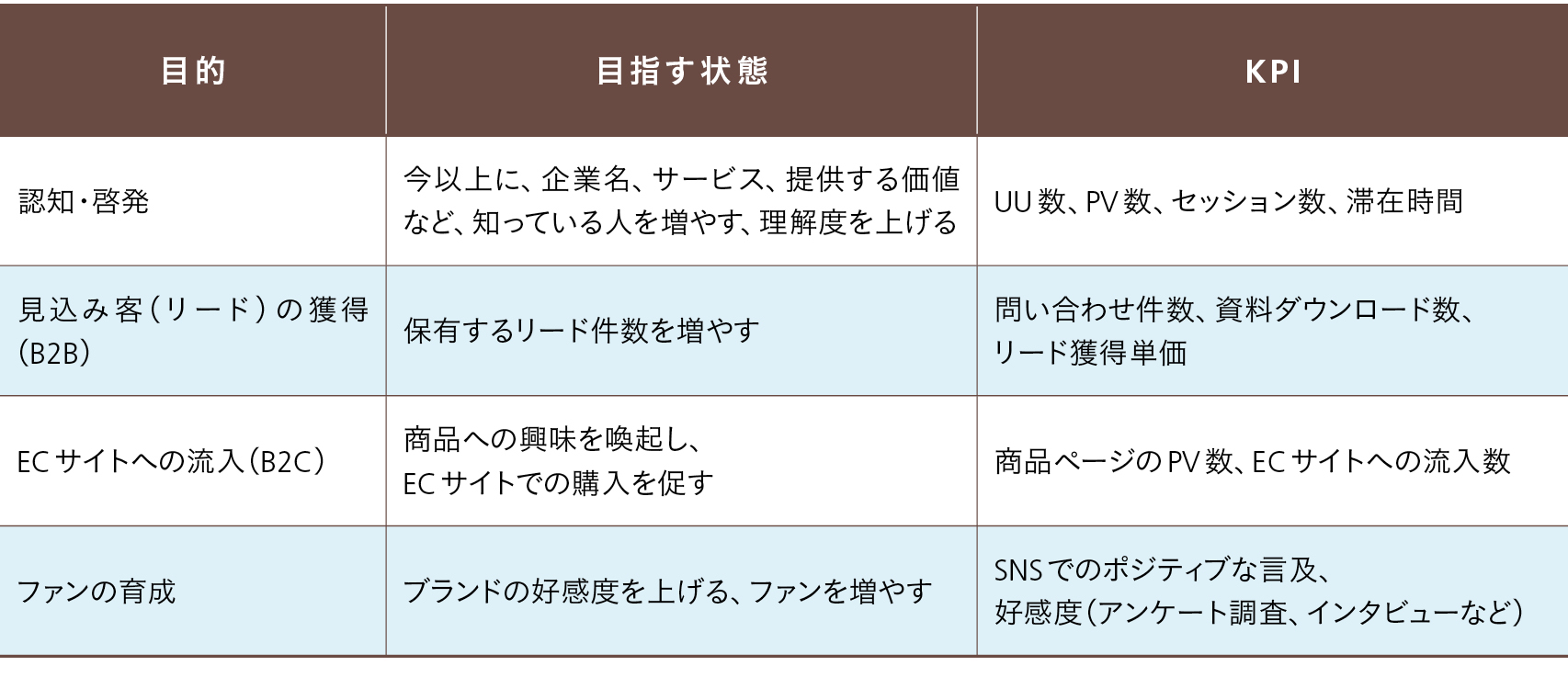

評価にあたっては、まず測定する指標となるKPI(Key Performance Indicators:重要目標達成指標)を選定する。オウンドメディアをつくる際、求める状況はさまざまだ。最終的な目標を達成するためには、どういう状態になればよいのかを考え、その状態に関係する値を評価する。

KPIの設定は計測可能なもので、自分たちのアクションによって改善可能な指標を選定する

しかしオウンドメディアは、必ずしもECサイトなどの売上に直結する指標がないので、KPIの設計がしにくいのも事実だ。だからこそ、本当にその値が果たして注目するべき値なのかどうかを、今一度考えてみるといいだろう。

KPIを設定したら、次にKPIごとに目標値を設定する。すでにオウンドメディアを運用してきた場合は、目標値は過去の数値を参考に設定するといい。

一方で、オウンドメディアを始めたばかりという場合、過去の目安がないのでPV(ページビュー)やUU(ユニークユーザー)などが目標値に設定しづらい。その場合は、いったんKPIにとらわれず、オウンドメディアとして成長させることに専念し、一定の成長が見られた段階で改めて設定するほうが現実的だ。

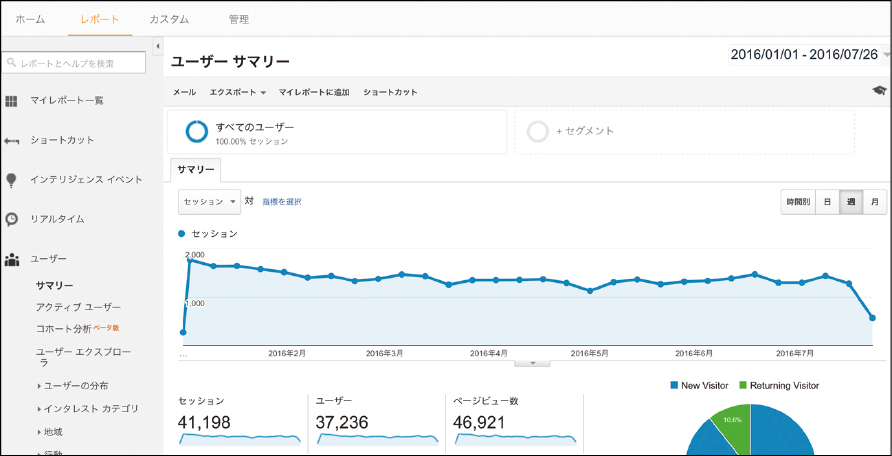

代表的なのがアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」。各項目の見方については、P058を参照

「Facebookインサイト」は、30以上の「いいね!」を集めたFacebookページで利用可能

STEP1:成長を見極めながら運営する

ここからは、オウンドメディアの置かれたフェーズごとに解説したい。始めたばかりという場合、重要なのが、オウンドメディアを成長させて運用を軌道に乗せることだ。最初のステップは、オウンドメディアとして確立することである。以下のような指標や目標を立てるのがいいだろう。

●公開するコンテンツの本数

●コンテンツ制作に関わる工数、費用

●用意するコンテンツタイプの充実※1

※1 コンテンツとして考えられるパターンは次のとおり。 例)自社サービス・製品に関連するトピックの解説/チュートリアル/インタビュー(導入企業、ユーザ、社員、関連業界など)/サービス体験レポート/セミナー・イベントレポート/ダウンロード資料(Eブック、ホワイトペーパーなど)/インフォグラフィック/写真、イラスト/マンガなどである

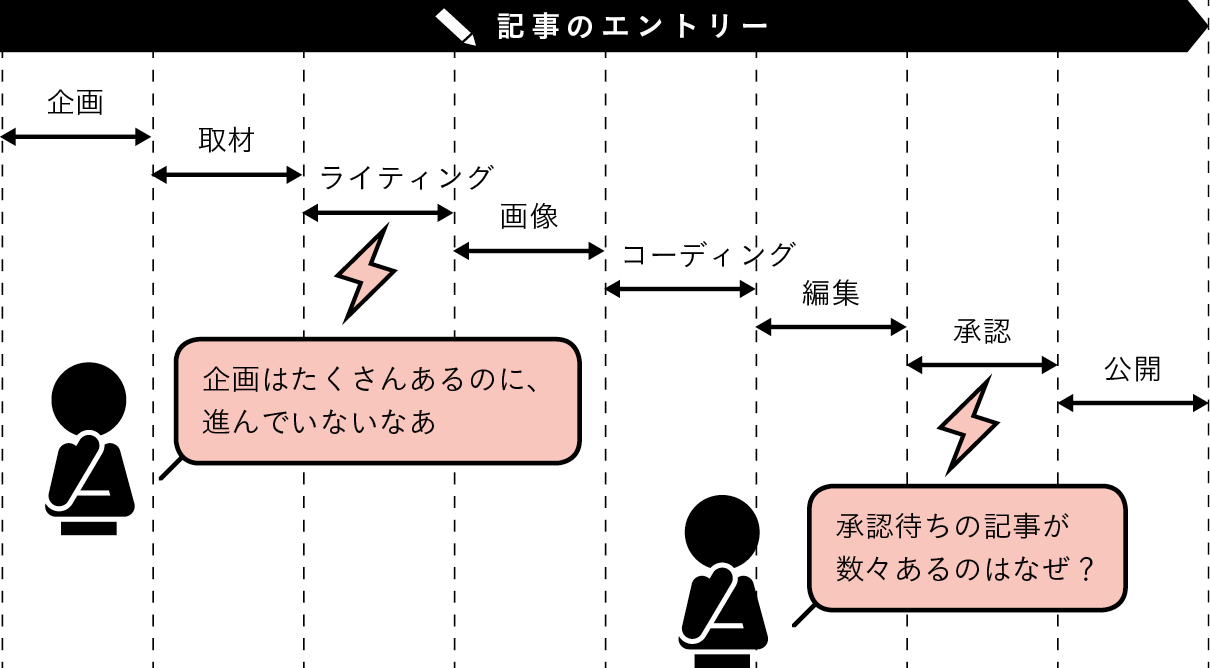

オウンドメディア公開後は、予定通りコンテンツが更新できているかを確認しよう。できていない場合、その原因を必ず明確化すること。原因によって対応も大きく異なるからだ。

例えば、開始直後に記事のネタが見つからない場合は、そもそも開始前の戦略策定に問題があるので、何が目的でターゲットが誰なのかを早々に見直すべき、となる。記事の企画はあるけれどコンテンツの制作が追いつかない場合は、制作工程のどこがボトルネックかを検証すべきだ。取材、ライティング、画像制作、コーディング、記事の編集・承認など、各工程を見つめ直し、何がボトルネックかがわかれば、その工程の担当者を増やしたり、アウトソーシングするといった対応が見えてくる。

1エントリーの工程を細分化し、どこで停滞しているか定期的に検証することで、運営トラブルを回避しながら、生産的な運用サイクルにつなげられる

あわせて、記事制作1本あたりのコストも評価指標として意識すること。例えば、専任スタッフを用意するより、アウトソーシングしたほうがコストが安くなり、効率が上がる場合がある。内製化=低コストだから、と固執しすぎず検討すると、うまくいきやすい。

STEP2:コンテンツの品質を評価する

オウンドメディアを公開し、運営の軌道が乗った頃から(約3カ月目安)、本格的に各コンテンツがどのように読まれ、評価されているのかを分析し、コンテンツの品質を評価していく必要がある。そこで、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを使って、各数値を分析していく。

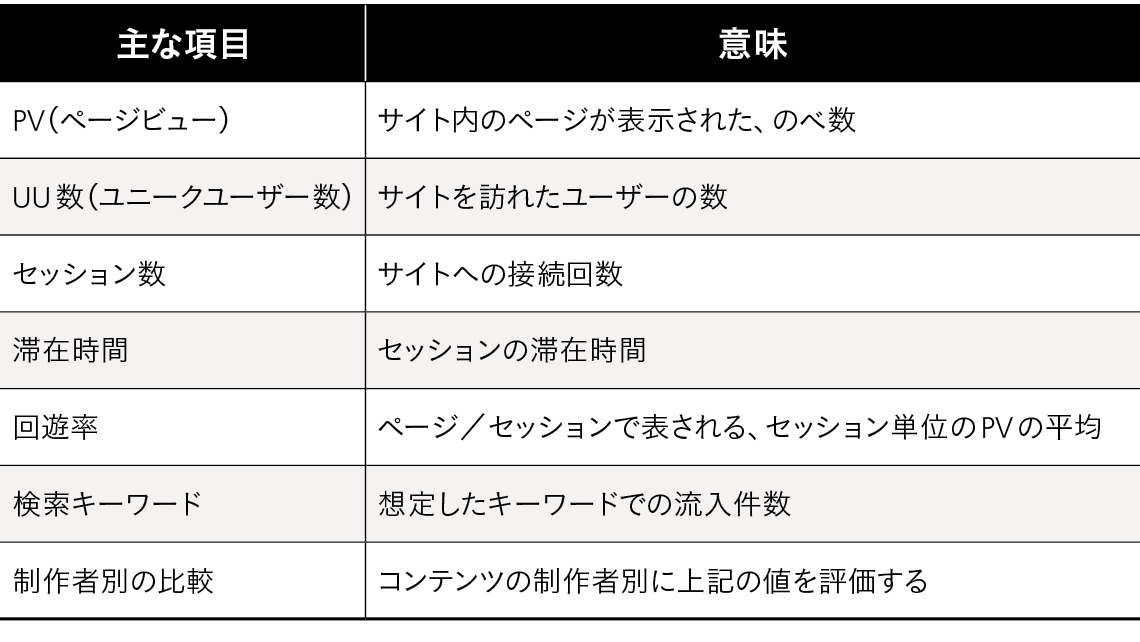

さまざまな項目があるので、まずは代表的な左記の把握をしながら、こまめな分析と確認を習慣化しよう

特に最初に取りかかりたいのが、「狙ったキーワードが検索されて、コンテンツが読まれているかどうか」である。オウンドメディアの流入経路において、一定の割合を占めるのが検索エンジンだからだ。もし想定したキーワードからの流入が少ない場合、そのキーワードを意識したコンテンツ制作を心がけるべきだ。

しかしGoogleアナリティクスだと、検索キーワードを調べても「not provided」(提供されず)と表示されることが多い。検索ワードについては、Googleウェブマスターツールを活用して調べたほうがいい。

「Googleウェブマスターツール」は、Googleアナリティクスのアカウントと連携させれば利用可能。項目「検索アナリティクス」では、検索ワード(左の囲み部分)のクリック数、表示回数、CTR(コンバージョンレート)など(右の囲み部分)が確認できる

コンテンツの品質が低かったり、期待したコンテンツでないとなれば、ユーザーはすぐにページから去りがちだ。平均滞在時間が30秒を下回るようだと要注意。コンテンツがきちんと読まれていないと判断すべきで、例えば、タイトルと本文の内容がマッチしているかなど、エントリー自体を具体的に見なおしたほうがいい※2。

また回遊率は、サイトの訪問ユーザーがどのくらいページを閲覧しているかを表す指標だ。回遊しやすい構成にできると、オウンドメディアそのものの滞在が長くなり、メディアが訴求したい主題への理解もより深まりやすい。例えば、連載コンテンツなら過去の連載記事へのリンクを用意するなど、各ページの読者がより自然と興味を持つコンテンツにアクセスしやすく設計するようにしたい。

※2 Googleアナリティクスでは、同じセッション内で特定のページが表示された時間と次のページが表示された時間を見て、ページ滞在時間を算出している

STEP3:売上への影響を評価する

コンテンツを中心としたオウンドメディアの場合、ECサイトと違い売上に直接影響することは少ない。しかし、BtoBの企業であれば、将来的に売上に影響する数字として、リード件数(見込み客)がある。リードは資料ダウンロードやお問い合わせなどの入力フォームから獲得できるので、これらの数値を評価する。

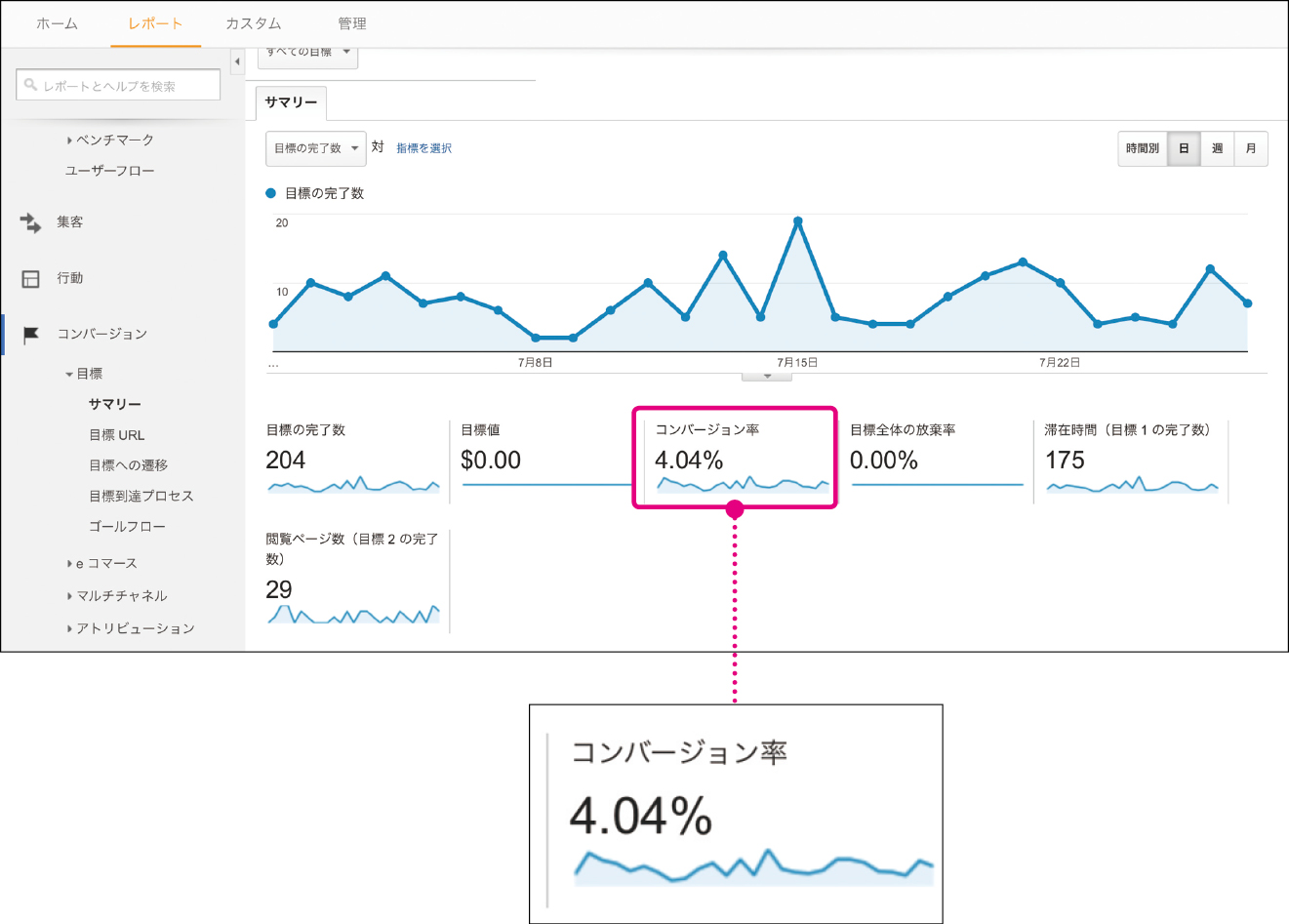

お問い合わせや資料ダウンロードは、Googleアナリティクスでコンバージョンとして「目標URL」を指定すると、目標の完了数、コンバージョン率を取得できる。ただし、お問い合わせは、営業メールなど自社の顧客になりにくい内容も一律で含んで算出される。単にお問い合わせの件数だけを見ず、内容を見て、本来の見込み客としてカウントできるものかそうでないもの(営業メール)かを分けて、評価するように心がけたい(07)。ほかにも、サイト内に会員登録やメールマガジン登録などの機能があれば、獲得件数の評価が可能だ。

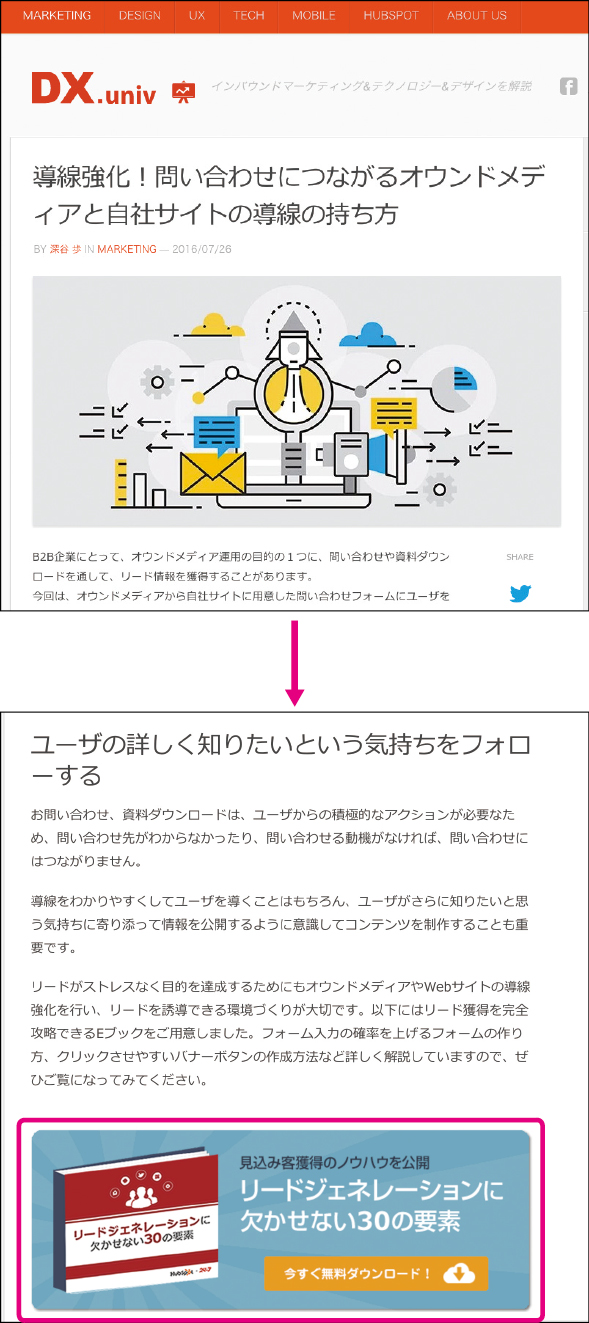

お問い合わせをはじめとした獲得件数の増加の鍵は、誘導にある。例えば、メニューなど固定の場所にリンクを配置する、記事下やサイドに関連バナーを設置する施策などが考えられる(08)。コンテンツ内に、お問い合わせをしたくなる仕掛けづくりも一案だ。

算出されたコンバージョン率を見るだけではなく、コンバージョンにカウントされた中身、内容も含めて評価すること。中身の選別は人力でしっかりと対応したい

記事内容と連動したバナーを設置。一通りスクロールした後に、といった自然な導線上に置くといいだろう(囲み部分) http://dx.24-7.co.jp/website-owned-media-flow-strategy/

「このコンテンツを読んだ方限定のプランをご用意しています」「貴社の業界にあわせた事例をお知らせします」など、限定感や特別感のあるプランは、ユーザーの興味を喚起しやすい。

また、ECサイトを運営している場合は、ECサイトへの流入を見込み客の送客として評価することができる※3。オウンドメディアで商品の使い方や有用性を伝え、「試してみたい」「使いたい」という気持ちを育み、ECサイトを経由して購入へとつなげていくのである。

※3 ECサイトへの送客については、ECサイト側のGoogleアナリティクスの項目「集客」から確認することができる

コンテンツをより多くの人に配信する

ここまで、各段階にあわせた解説を進めてきた。並行して準備したいのが、多様な配信先の確保だ。

広告出稿で収益を得ているオウンドメディアの場合、PVやUUが広告の商品価値を上げる最重視すべき指標となる。ただし、広告収益を目的としたオウンドメディアはわずかだ。

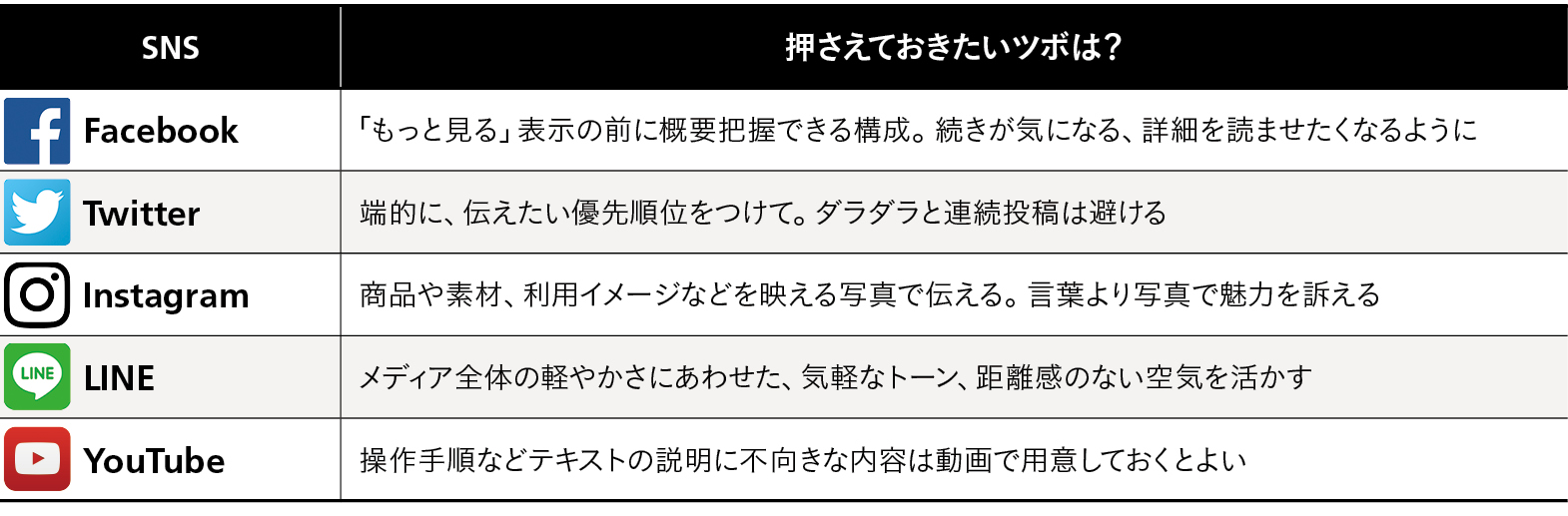

オウンドメディアの役割のメインが「情報配信」という場合、必ずしも本サイト自体にユーザーが来なくてもよく、SNS上でコンテンツを見てもらえれば目的達成となる。オウンドメディア(本サイト)に限った情報配信に固執せず、各SNS(Facebook、Twitter、Instagram、LINE、YouTubeなど)に適した形(テキスト量、画像など)で情報を配信する「分散型メディア」で対応するのが現実的だろう。

オウンドメディアに情報を集約するというより、各SNSでそれぞれの特徴を踏まえた配信をし、コンテンツを届けていく。配信後の分析も重要視したい

SNS上でのコンテンツ配信を行う場合は、各SNSに用意されているツールを活用して、必ず分析を行い、コンテンツを評価する。SNSからオウンドメディアへの誘導に気を配る以上に、SNSも含めて「伝えたい情報をより多くの人に届けられているか」という視点で総合的に評価したほうがいい※4。

各SNSはそれぞれに特徴があり、運用のコツが異なる。また、アップデートが頻繁に行われるので、急にリーチが下がったり、画像表示のサイズが変わり、対応を迫られることもある。そうした各SNSの空気感、運用上のルールについても常に配慮を怠ってはならない。

SNSは、オウンドメディア以上にユーザーからダイレクトに反応が受け取れる。得られた反応をすぐオウンドメディアに反映することも忘れてはならない。

※4 Instagramは、2016年7月現在、インサイト機能は用意されていないが、今後ビジネス機能が提供される予定

Facebookでは、オウンドメディア側のOGP(シェアの際、適切なページタイトル/URL/概要/画像を伝えるためのメタ情報)の設定もしっかりやっておこう

より価値の高いオウンドメディアとなるために

SNSの配信は、配信直後は反応が得られやすいが、過去のコンテンツが見られにくい特徴もある。それに対してオウンドメディアは、コンテンツを蓄積していく役割も担う。

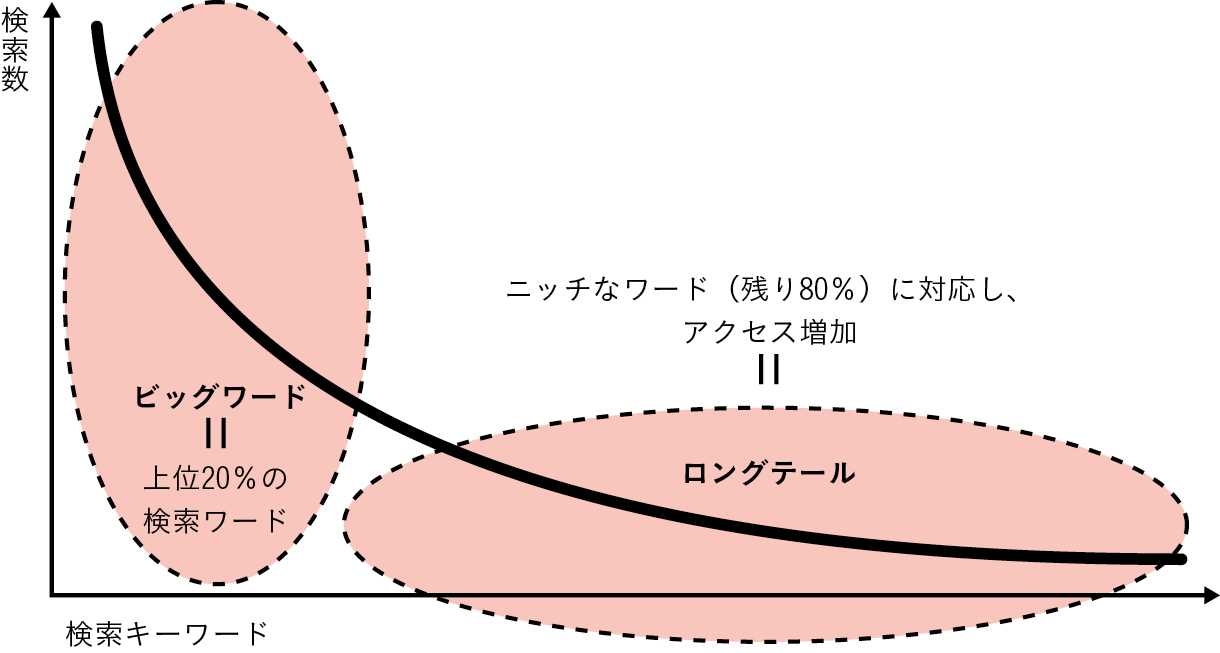

また、SNSでは伝えきれない詳細な情報や、その他の関連記事に誘導するなど、来訪ユーザーを満足させるような仕組みを用意できる。他では見つからないニッチで、ピンポイントな情報が増えるほど、来訪動機が増えてアクセスが増えやすくなる。ユーザーが満足するコンテンツを企画するためにも、アクセス解析データやソーシャルメディアの反応などを見ながら、ニーズを探り続けることが必要だ。

オウンドメディアの運営は、すべて自社のコントロールのもと、コンテンツやデータが管理できる魅力がある。オウンドメディアの閲覧傾向から、これまで見過ごしていたユーザーニーズを発掘し、広告のクリエイティブに反映するというような活用をしている企業もある。目的があって運用を決めたら、最大限に活かしながら、効果を引き出すように心がけたい。

一部の人気ワード(ビッグワード)ではなくて、アクセス数は少なくても、ピンポイントに届くワードへの対応(上位2割以外、ロングテールへの対応)を増やしておくと、メディアが成長する

モバイルファーストを意識すると、Facebookの「インスタント記事」も一案。オウンドメディアで作成したコンテンツを、Facebookプラットフォーム上にHTML5で配信する機能で、ユーザーが速やかにコンテンツ表示できるメリットがある。ブログメディア「Digiday」が対応している

以上、オウンドメディアの運営を巡る、目標の立て方から分析に関する最初の一歩についてまで、解説をしてきた。目標、KPIを決めて、それらに到達するための施策を考えよう。並行して分析は必要だが、さまざまなデータが取得できるからこそ、データに泳がされてはならない。その点は、KPIを明確にしておくことで、自ずと確認項目が絞られ、分析時間が短縮できるだろう。あとはなるべく、改善のためのアクション、改善のための意思決定に時間をかけていくようにしながら、それぞれの目標にあわせた成果を引き出してほしい。

- Text:深谷 歩

- (株)深谷歩事務所 代表取締役。ソーシャルメディアやブログを活用したコンテンツマーケティング支援を行う。著書に『自社のブランド力を上げる! オウンドメディア制作・運用ガイド』(2016年5月・翔泳社刊) http://officefukaya.com/