一俊丸|低迷する業界で売り上げを2倍にした老舗釣船店メディアの3つの掟

廃業寸前からV字回復

毎年、夏になると大勢の海水浴客で賑わう神奈川県茅ヶ崎海岸。1970年に創業した老舗釣船店「一俊丸」は、今やこのエリアで海釣りを楽しむ人たちにとって、知らない人はいないほどの有名店だ。だが、実はほんの数年前まで、いつ廃業してもおかしくないような状況だった。バブル期にこそひっきりなしに人が訪れたものの、その後のバブル崩壊やレジャーの多様化、さらに2011年には東日本大震災の影響を受け、利用客は激減。倒産寸前まで追い込まれた。それが現在のような人気店になったのは、2012年2月にオープンしたWebのオウンドメディア化に成功したことが理由だ。

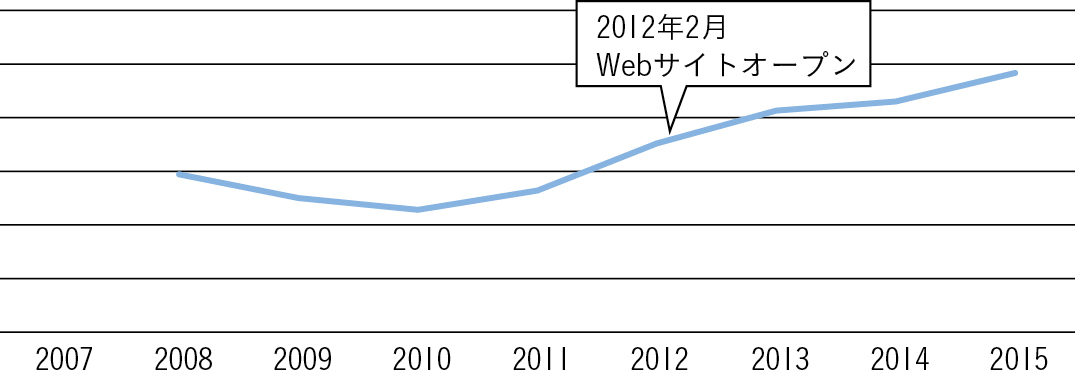

同店では2008年頃から、無料のブログを利用して釣果情報を発信していたものの、反応はほとんどなし。だが、新規に構築したWebサイトでコンテンツを発信するとすぐに効果が現れ、翌月には前年同月比で利用者は約3倍に。その後も右肩上がりに客足は伸び、2015年は2011年の2倍にまでなった。

一俊丸のWebサイトを担当するのは、代表であり船長を務める三橋一俊さんの妻、三橋奈緒美さん。技術的サポートを有限会社スプレーの中間浩さんが担当し、2人で運営にあたっている。三橋さんは、以前はイラストレーターやライターとして釣りに関する書籍や雑誌を中心に活躍していたが、釣り船業界や出版業界の不況にともなって仕事も減少。一俊さんの仕事を手伝うことを決意し、さまざまな人に業績回復のためのアドバイスを求めた。

「とにかく何をしていいかわからなかったので、いろんな人に相談しました。なかには、店の前にビキニ姿の女性を並べて、お客さんを呼んでもらえばいい・・・なんていうアイデアもありました」(三橋さん)

そうしたなか、Webコンサルタントの永江一石さんにも相談。Webサイトでの集客に賭けることにした。永江さんからは数え切れないほどのアドバイスを受け、そのすべてを実行したという三橋さん。なかでも繰り返し言われたのは、①「毎日、必ず発信すること」②「今、頑張って取り組んでいることを発信すること」③「ネガティブな情報も隠さずに発信すること」。そして「ターゲットを転換すること」の必要性だった。

一俊丸のトップページ。2012年のオープン直後から細かな改善は続けているものの、大きくは変わっていない。一番の人気コンテンツである釣果速報の写真を一番目立つポイントに配置。インパクトのあるデザインになっている

ターゲットをPC・スマホ世代に

毎日の情報発信は、オウンドメディアを成功に導くために必須条件。2つ目の「頑張っている取り組みの発信」は同業他社との差別化になる。「ネガティブな情報も発信」とは、例えばあまり釣れなかった日は、情報を発信しないという考え方もあるが、自社に不利な情報も発信することで、かえってユーザーに信頼を与える効果を持っている。これらを守ってコンテンツを発信し続けたことに加えて、「ターゲットの転換」に導けたのが、一俊丸の成功の大きな要因だ。

現在、湘南・茅ヶ崎エリアで釣り船を利用する中心層は60代から70代で、リピーターが中心。だが一俊丸ではWebサイトに力を入れるにあたり、ターゲットも30代から50代に転換。ルアーを使うなど、初心者でも楽しめる釣り方を発信したことで、若い世代からの利用が急増した。

長年、低迷を続けてきた一俊丸の利用者数だが、Webサイトオープンから右肩上がり。2012年から順調に増加し、開始前の1.5倍から2倍を記録している

SNSの拡散よりWeb重視

一俊丸が運営するWebサイトのキラーコンテンツは、お客様が釣った魚を報告する「釣果速報」と、釣った魚のさばき方から調理方法までを伝える「お料理レシピ」の2つ。これに三橋さんがイラストを交えながら発信する記事や、各種SNSを組み合わせている。

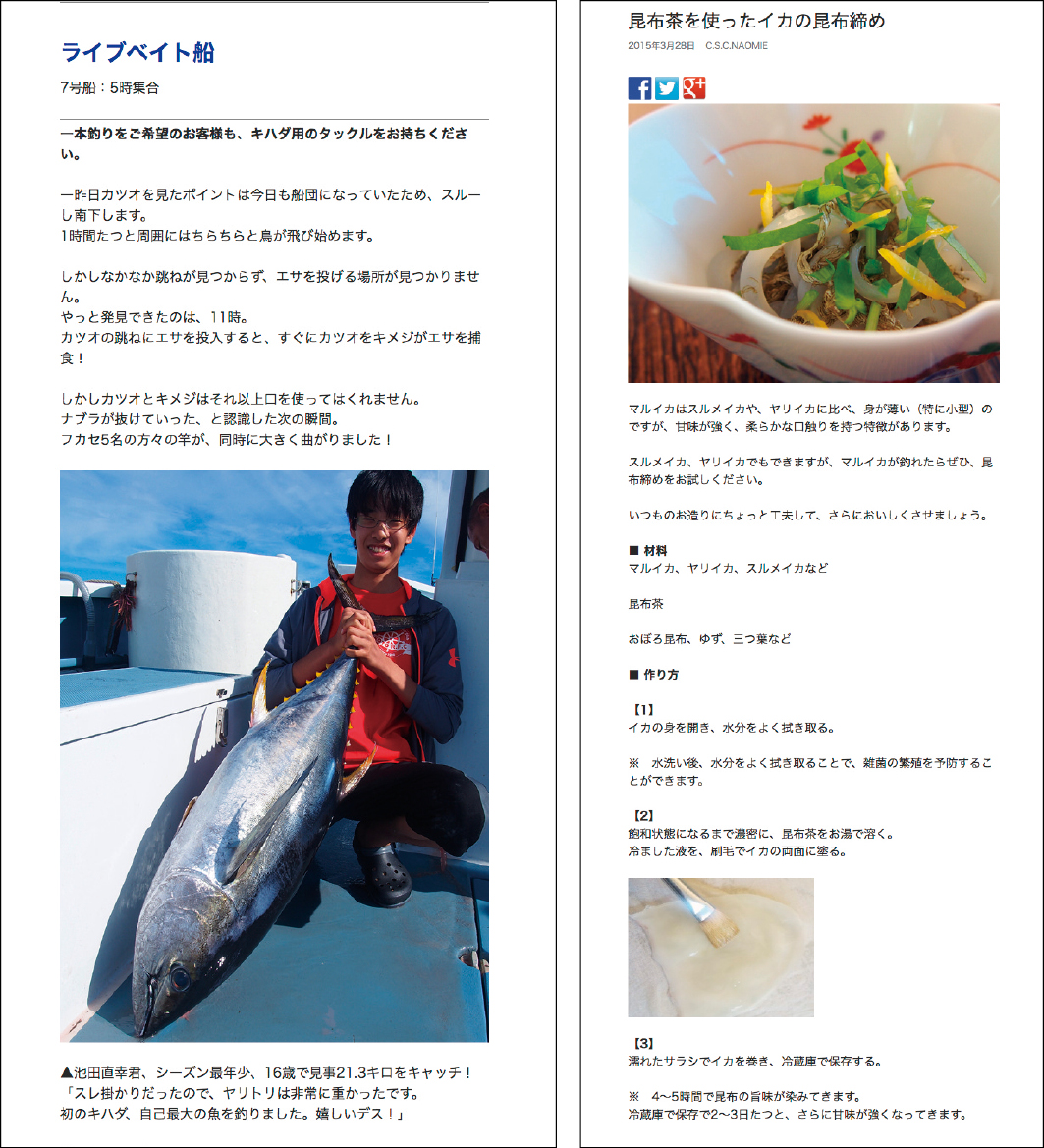

なかでも「釣果速報」には力を入れており、毎日、速報と詳細の2種類を発信。速報はその日の海の状況や、お客様が一番知りたい「どんな魚がどれぐらい釣れたのか」をスピード重視で発信。詳細ではお客様の写真を交えながら、どんなタックル(釣り道具)や仕掛けを使ったのかなどを発信している。

その日の海の状況やどんな魚が釣れたかを伝える釣果ブログが、一番の人気コンテンツ。この内容によって、予約の反応も変わってくると三橋さん。釣果速報のなかに予約ボタンを配置することで、興味→行動の流れをスムーズにしている。釣った魚のさばき方、調理方法をわかりやすく発信するレシピ記事も人気

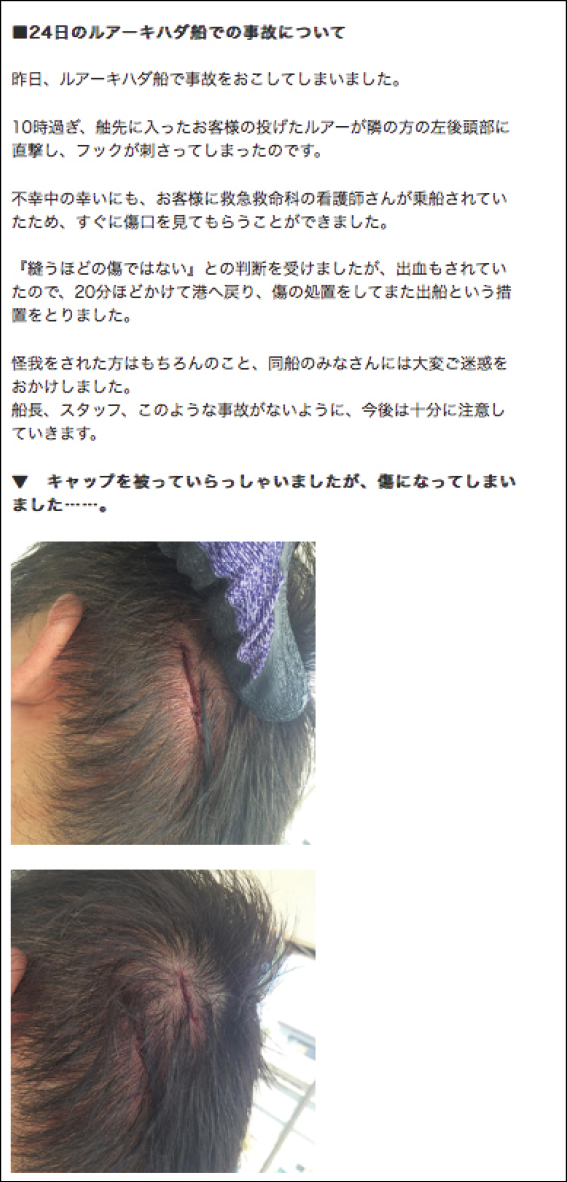

船上で起きた事故も、お客様の了承を得て、隠さず報告。注意喚起に?がるとともに、誠実な姿勢が評価され、大きなアクセス数を記録した

更新は最低1日2度。「釣果速報」に、レシピや動画、三橋さんのブログなどを1つ、計3つを目標にコンテンツを発信。それにSNSを加えると、1日平均5~6時間はコンテンツ制作に時間を割いている。多くのオウンドメディアでは、発信するコンテンツのテーマや内容に悩むケースが多いが、一俊丸では釣果やレシピ、釣り方など、テーマはあらかじめ決まっているため、コンテンツについて悩むことはほとんどないという。

「釣り方、釣れる魚、釣った後の調理方法まで、一俊丸のWebサイトを見てもらえば、初心者の方でもすべてわかるようにコンテンツをつくっているので、迷わないようなサイトデザインを意識しています」(中間さん)

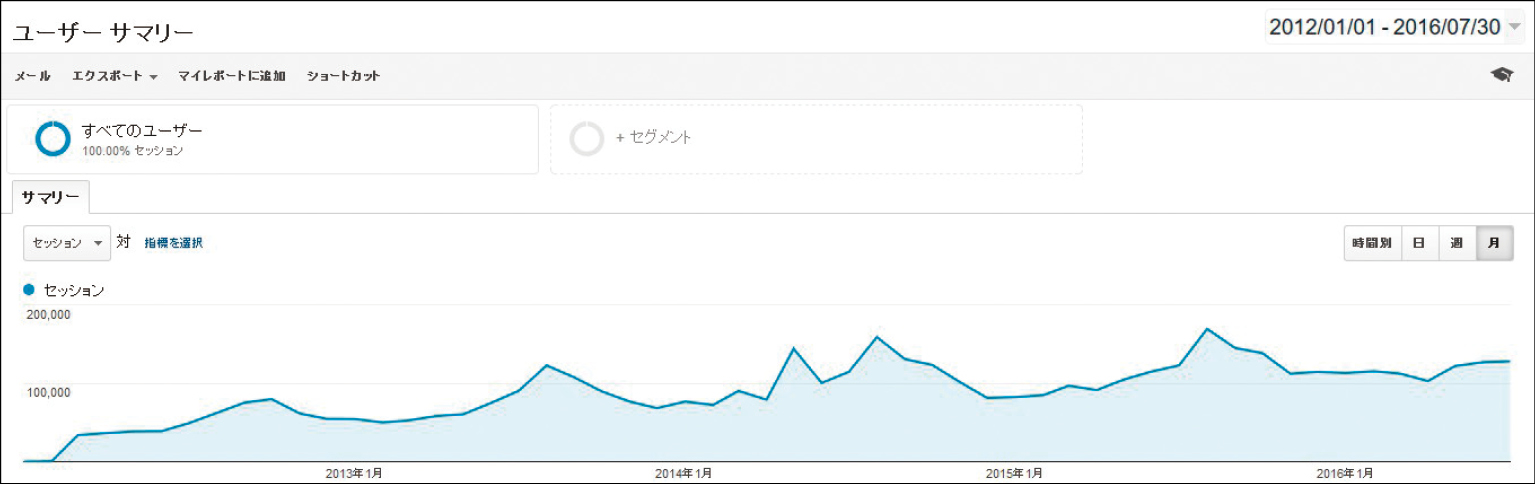

意外なのは、YouTube、Facebook、Twitter、Google+、LINE@も使用しているものの、こうしたSNSの拡散をそれほど重視していない点だ。一俊丸のセッション数は、平均して月に約10万セッション。うちSNS経由のセションは約5,000。もちろん、無視できる数字ではないが、圧倒的に「茅ヶ崎、釣り船、ヒラメ」といったキーワードによるオーガニック検索経由が多いため、あくまで中心はWeb。ユニークユーザーはオープン以来、年5%のペースで増加している。

釣りの様子をダイレクトに伝えるためにYouTubeでの動画配信や、リアルタイムで状況を伝えるためにTwitter、Facebookも積極的に活用。ただ、シェアの数やサイトへの流入は低下傾向にあるため、Webサイトでの情報発信を最重視している。TwitterやFacebookのコンテンツは基本的にWebサイトと同じだが、見出しなどは変更している

Webサイトのセッション数を示すグラフ。全体として順調に増加していることがわかる。オープンして2年足らずの2014年頃から多少の波はあるが、月平均で10万セッション。今年に入ってからは常に10万以上を記録している。コンバージョン率は1%を目標にしているが、現在はまだ届いておらず、0.5%程度

成果が出ると信じて続ける

Webサイトのコンバージョンは、オンライン予約の確定に設定。以前は電話予約すらなく、当日の朝にふらっとお客が来店して、空いていれば乗船するようなシステムだったが、現在はWebサイトで一俊丸のことを知るユーザーがほとんどのため、利用客の9割以上がオンライン予約。加えてオンライン予約の場合は500円の割引を設定することで、電話対応を減らすことにも成功している。

オウンドメディアを構築して、見事にV字回復を果たした一俊丸。成功した要因は、Webサイトに力を入れている同業他社が少なかったことも大きいが、まずは始めて、続けてみることが大事だと三橋さんは言う。

「大事なのは、とにかく成果が出ると信じて続けること。少しでも反応が出れば、楽しくなって自然と続けられます。それに続ければ続けるほどコンテンツが増えて、反応も増えていく。オウンドメディアは自分が少し勉強すれば、コストをかけずに始めることができるので、まずは始めることが大事だと思います」(三橋さん)

倒産寸前から、オウンドメディアの成功によって、見事にエリア随一の人気釣船店になった一俊丸。こうした例は、同様の状況にある会社にとって、きっと大きな励みになるだろう。