企業のSNS戦略を支えるソーシャルディレクター #3

STEP 1:SNSでのコミュニケーション構築を目的としたキャンペーンの設計

清水 裕輝

SMM(ソーシャルメディアマーケティング)チームのリーダー。出版社を経て、2015年にMindFree入社。企業のSNS開設の提案から運用、SNSを使ったキャンペーンの設計と担当する業務は多岐にわたる。座右の銘は「なるようになる」。

顧客企業のソーシャルメディアを中心としたコミュニケーション戦略の立案、運用を担当する「ソーシャルディレクター」。前号ではその役割の一つとして、Facebook上で顧客のエンゲージメントを高める施策の具体的な運用事例を紹介した。SNS独特のアルゴリズムやルール、さらには広告や情報拡散の仕組みを理解したうえで、効果的な施策を提案、実践できるのがソーシャルディレクターの強みといえる。

ただし、その仕事は、SNS内の施策にとどまらない。より大きな成果を求めるために、他のメディアを巻き込む形での企画提案を行うケースが増えてきているからだ。MindFreeのソーシャルディレクターである清水裕輝さんはその実情をこう語る。

「単にSNSの中だけで完結するのではなく、オウンドメディアや各種の広告、さらにはリアルなイベントなどをSNSと連携させることで、より広く大きな成果が得られるからです。SNSの特性をより活かすための動線の構築、設計を考えています」

そこでポイントとなるのは、全体を広く見て企画を設計するディレクション能力と、興味を引くコンテンツを生み出す技術。出版社に勤務し編集やライティングを担当していたという清水さんが得意とする部分だ。

「ソーシャルディレクターには、SNSの仕組みを深掘りしていくマーケッター的な視点と、コンテンツの表現の面から訴求を考える視点の2つが必要だと感じます。MindFreeにはその2つのタイプのソーシャルディレクターがいて、互いに協力しつつ多様な事案に対応しています」

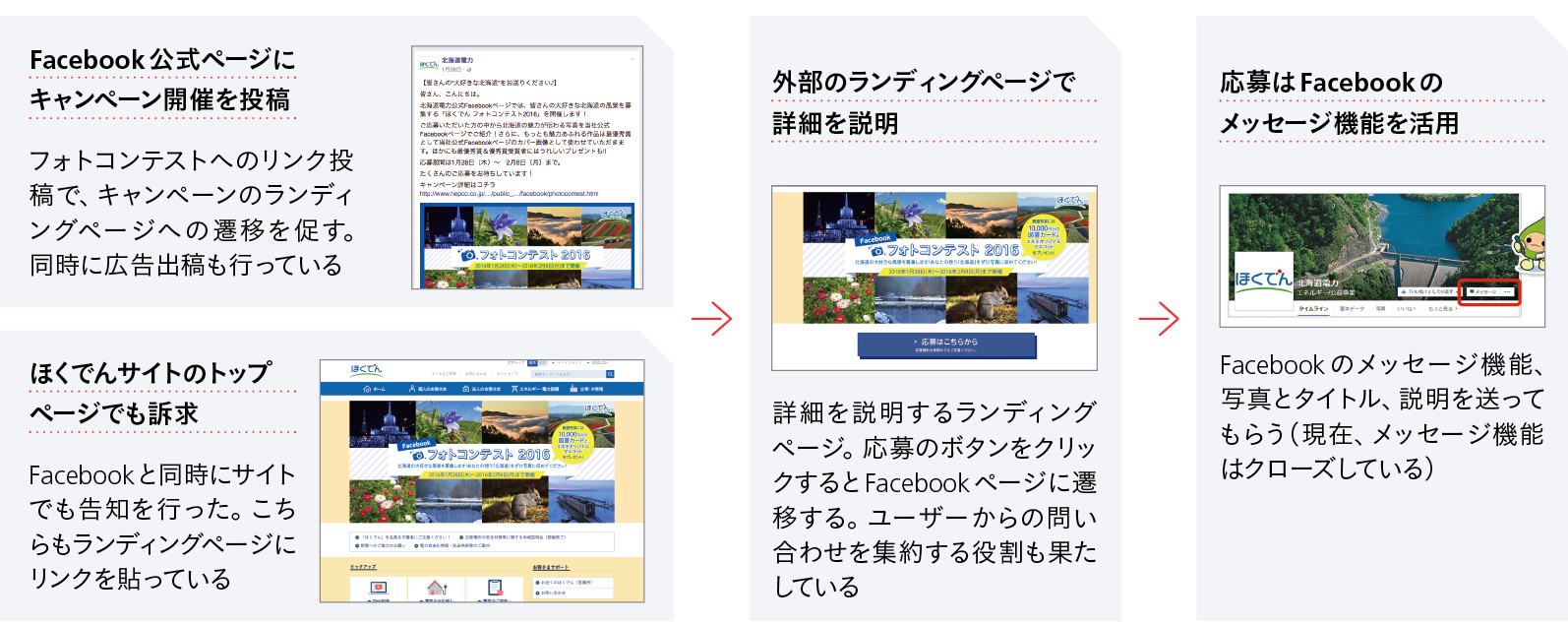

では、清水さんは具体的にどのような仕事をしているのだろうか。彼が担当した事案の中から、ディレクション面が活きた例として北海道電力の事案を紹介しよう。クライアントから求められたKPIは、Facebookコメント欄の「空気を変えること」だ。

北海道電力のキャンペーンでは、企画からスタートし、動線の設計、ディレクション、さらにはデザインの一部とSNS広告などの施策も担当。SNSを中心に置いた設計はソーシャルディレクターならではといえる。

企画協力:マインドフリー株式会社