まずはここから。動画マーケティングの第一歩

1. 変化する動画マーケティング環境

最近、スマートフォンやPCでインターネットのサービスを利用していて、動画を目にする機会が増えていると感じている方も多いのではないでしょうか。多くの企業が動画の力に注目しており、マーケティングのツールとしての活用を進めている、というのがその理由です。

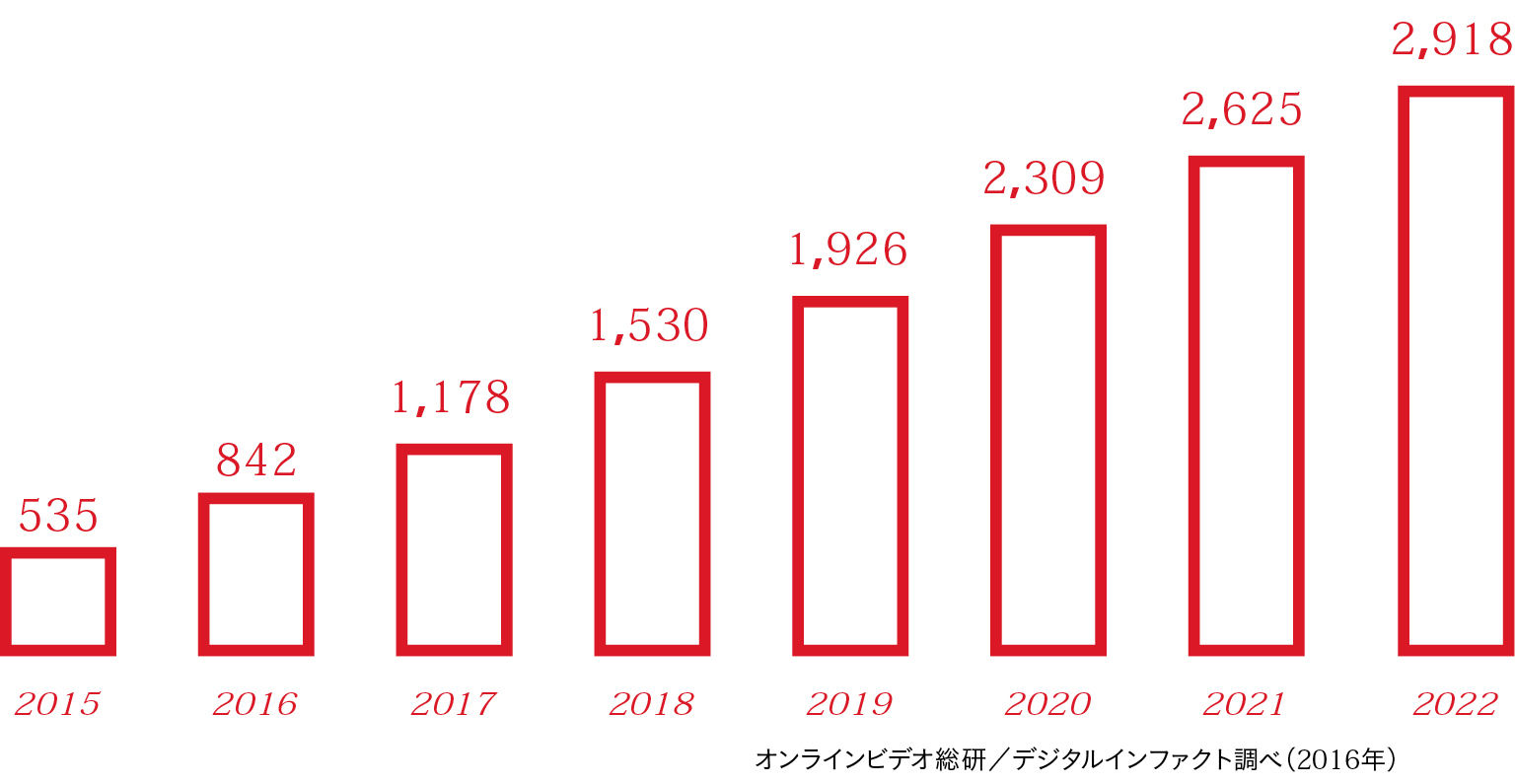

下のグラフを見てください。これは、動画を使った広告市場の推移を予測を交えて表したものです。ひと目でわかる通り、動画広告の利用は急激に増えており、2022年には現在の3.5倍ほどの2,900億円規模にまで伸びると予想されています。

ではなぜ、これほどまでに伸びているのでしょうか。それは、インターネットのマーケティングにおける動画の使われ方が、大きく変わってきているというのが大きな理由だと言えるでしょう。

数年前まで、数年前まで、動画マーケティングというとテレビCM用に制作した動画をそのままYouTubeに公開してブランディングに活用したり、サービス紹介のための動画を自社のホームページに配置したり、といった利用がせいぜいでしたが、今では、マーケティングの“ありとあらゆる局面”で動画が使われるようになってきています。

中でも、YouTubeやSNSで商品やキャンペーンの認知に動画が用いられる機会は爆発的に増えています。FacebookやTwitter、Instagramなどでの動画の活用は、現在大きな効果を上げており、日に日にその数を増やしています。皆さんも、SNS上の動画広告、よく見かけますよね。

ちなみに、YouTubeのような動画サイトでコンテンツを見る前などに表示される動画広告は「インストリーム広告」、SNSやWebサイト、アプリなどで、コンテンツとコンテンツの間に表示されるものは「インフィード広告」、バナー枠で使われるものは「インバナー広告」などと呼ばれています。現在、その数が多いのはインストリーム広告ですが、特に成長しているのは、「インフィード広告」でしょう。

こういった変化の背景には、スマートフォンの進化や、回線スピードのアップといった変化があるわけですが、そのことによって、若い世代を中心に、動画の閲覧が日常的な行為になったことが大きな要因と言えるかと思います。彼らは端末で動画を見ることに抵抗感がない。となれば、マーケティングのさまざまな局面で動画が使われるのは当然のことと言えるかと思います。ですから、動画を使ったマーケティングは何も特別なことではない、「普通のこと」だと捉えるべきでしょう。ある課題を解決するために、写真を使うのがいいか、イラストを使うのがいいか、それとも動画がいいか。それをコストや効果を見通しつつ考える。動画マーケティングには、そのように向かい合うのがいいと思います。

ここを読んでいる読者の方の多くは、そんな「動画マーケティング」に注目し、できればその力を自社のマーケティング戦略に活用したいと考えているのではないかと思います。ですから、適切な判断をするためにも、動画の特性や、メリット・デメリットをよく知っておく必要があるでしょう。次章からは、今、どうして動画を使った広告やコンテンツが増えているのか、そこにはどんな理由があるのか、といった点に触れていきたいと思います。

Check!

この数年、「バズ動画」と呼ばれる拡散を目的とした動画が話題を呼ぶケースが多かったのですが、Webマーケティングでの動画の活用法はそれだけにとどまりません。

Check!

今や、Facebookで1日に視聴される動画コンテンツの総時間は、1億時間を超えると言われています。連日、驚くほどの量の動画が見られているのです。

2. だから動画は使われる

では、なぜこれほどまでに動画が使われているのか。1章ではその理由の一つとして、環境の変化を挙げましたが、ここでは動画が持つ力に触れてみたいと思います。

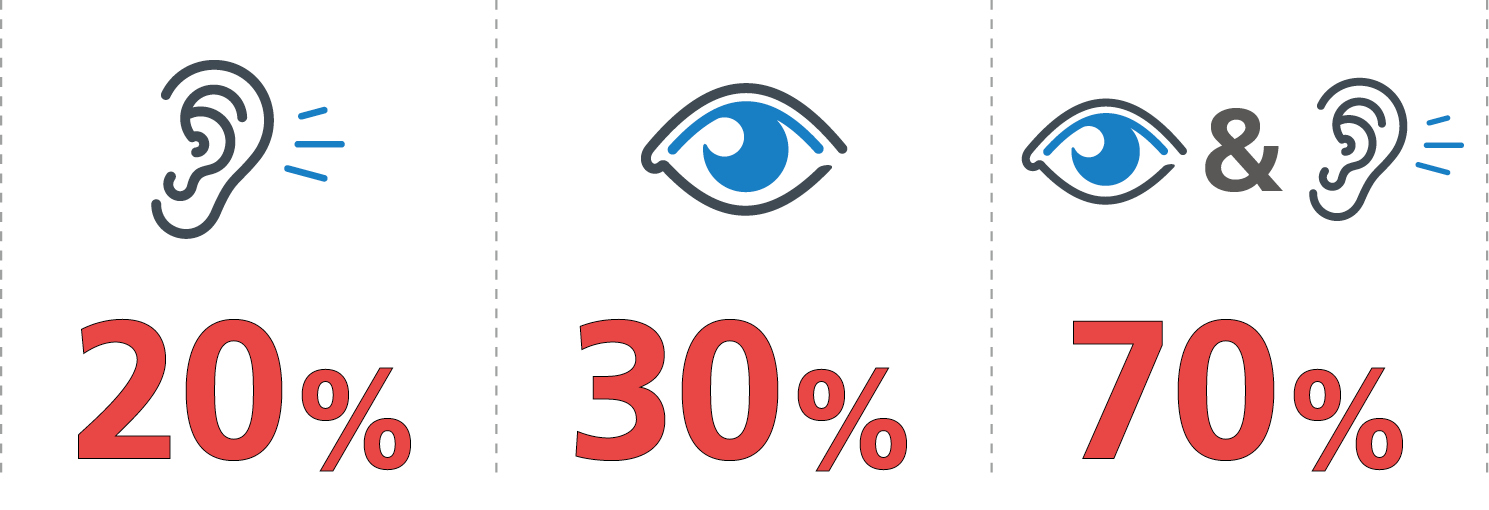

動画には、文字や写真などのコンテンツを目で見たり、読んだりする時よりも、また、耳で音を聞く時よりも、強く印象に残る性質があると言われています(右ページ図参照)。それによって、文字や写真だけのコンテンツよりも、ユーザーの注意を引きやすく、理解を促すことができるだけでなく、クリック数やコンバージョン(販売などの成果)率の向上を狙うことができるわけです。その力をうまく利用しているのが、最近話題になっている「分散型メディア」です。

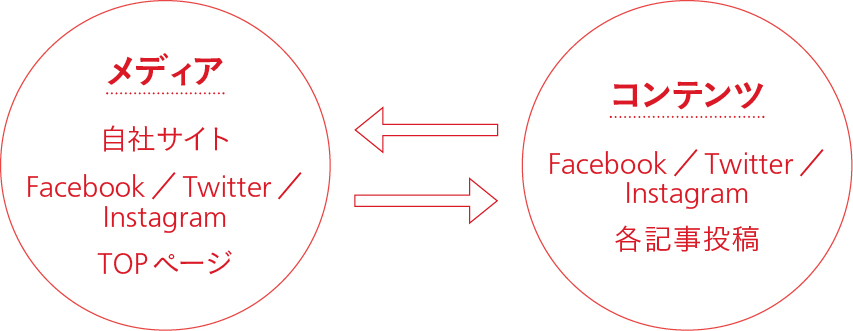

従来、Webマーケティングの基本的な戦略として知られていたのが、「トリプルメディア戦略」でした。これは「ペイドメディア(広告)」で認知を広め、「アーンドメディア(SNS)」で共感度を高めて、「オウンドメディア(自社HP)」で理解を促すと同時にコンバージョンにつなげるというもの。広告やSNSで種を蒔き、育て、自社ページで刈り取りをする、そんなイメージです。そこでは、それぞれのメディア間の連携や誘導が大事になります。それと比べて「分散型メディア」は、連携や誘導をせずに、一つの媒体で、たとえばFacebook内だけ、Instagram内だけで集客から販促、コンバージョンにまで結びつけてしまおうという考え方です。

分散型メディアは中心を持たずにコンテンツを流通させる仕組み。オウンドメディアにコンテンツを集積しようという従来の考え方とは異なり、それぞれのソーシャルサイトに独立して集積していこうという考え方のこと

この分散型に注目が集まるようになった大きな理由の一つが、スマホアプリの普及です。スマホアプリを使うユーザーには、友人のフィードを見るだけでなく、ニュースを読んだり、情報収集をしたりといったことまで一つのアプリの中でやってしまおうとする人がいて、その数は次第に増えていると考えられます。実際にFacebookでは、フィードから外部サイトへ遷移する数よりも、Facebook内で遷移する数の方が、圧倒的に多いと言われています。

そういったユーザーが増えている今、トリプルメディアのような手法よりも、一つひとつのメディアでマーケティングが完結する分散型の方が成果につながりやすいわけです。

デリッシュキッチンは分散型メディアの成功例の一つと言われる。Facebookなどのメディアで連日情報を発信しており、そのコンテンツの核となるのは動画だ

アメリカのニュースサイトであるNOW THISはFacebookやTwitter、Instagramなどのメディアそれぞれに情報を掲載している。本サイトにはそのためのリンクの役割しかない

その分散型メディアで、大きな役割を果たしているのが「動画」です。たとえば左ページで紹介している「デリッシュキッチン」は、 FacebookやInstagram、Twitterなどにそれぞれ、30秒程度の料理のレシピ動画を毎日投稿し続ける戦略で大きな成功を収めています。もともと“料理レシピの紹介”と“動画”とは非常に親和性が高いわけですが、それに加え、最近のSNSが採用している自動再生機能のおかげで視線を集めやすいことや、各SNSのロジック的に動画が表示されやすい仕組みになっているといった事情も、デリッシュキッチンの成功を後押ししていると思います。

耳からの情報が記憶に残る定着率は20%、目からの情報は30%だが、目と耳の両方から入る情報は70%の記憶定着率があると言われている 出展:eSkeptic?

このように、「分散型メディア」は動画を前提としたものではないのですが、「視線を集めやすい」といったような動画が持つ特性と、各SNSの「動画が表示されやすい」というアドバンテージをうまく活かしているというわけです。

Check!

分散型メディアのプラットフォームには、Facebook、Twitter、InstagramといったSNSだけでなく、LINEのようなメッセージアプリなども挙げられます。

Check!

SNSを使った分散型メディアの主なマネタイズの手法は、インフィード広告などのネイティブアドということになります。デリッシュキッチンでは動画広告が使われています。

Check!

「視線を集めやすい」と言っても、それは動画の中身が良いから。自動再生だから見るというわけではありません。分散型で成功しているサービスはどこも動画が面白いです。

3. 取り組みを始める前に考えておくべきこと

この記事の読者には、「これから動画マーケティングを始めようと考えている」方々も多いのではないかと思います。では、どんな動画をつくればいいか、イメージが湧きますか?

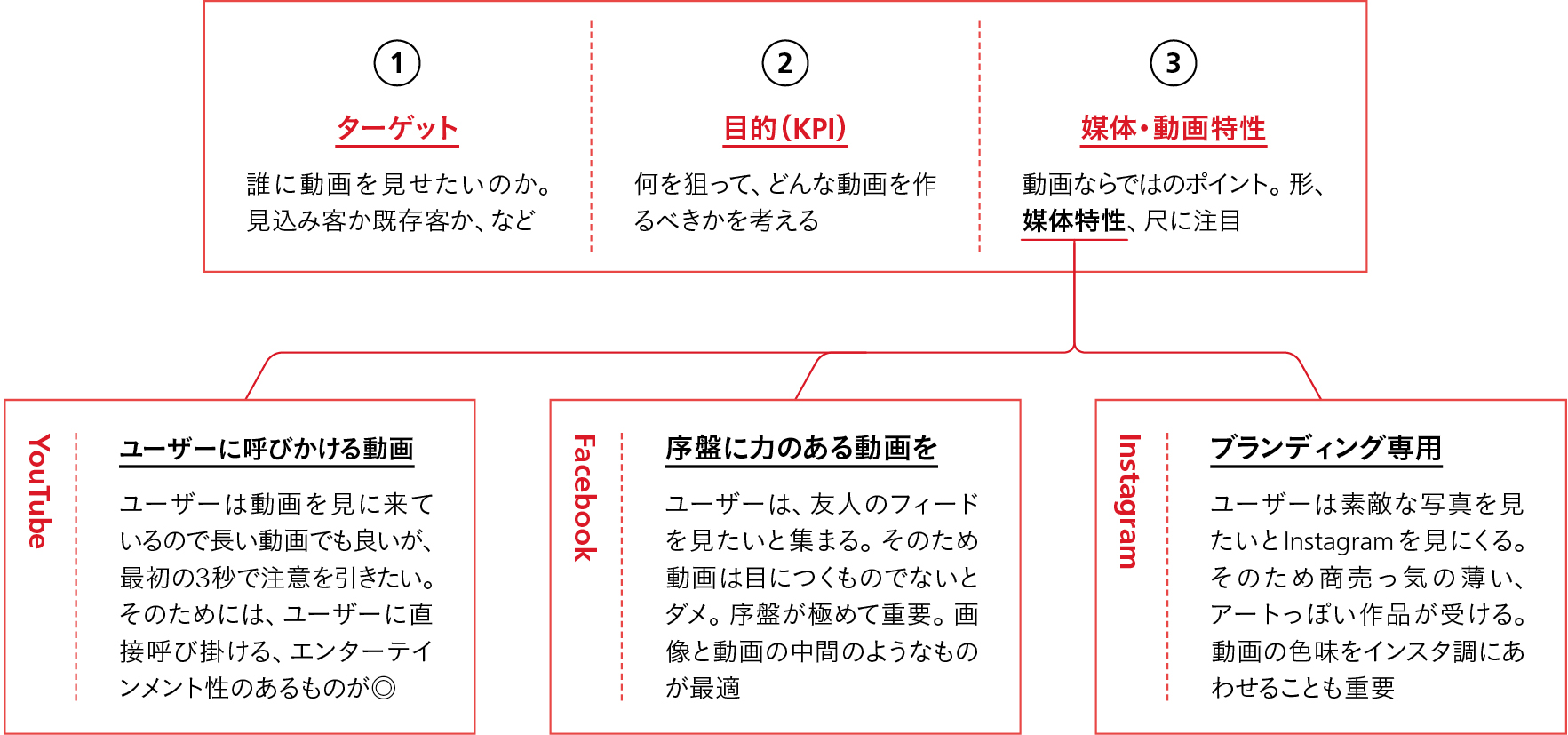

動画というと、まずはテレビCMを思い浮かべる方も多いのではないかと思うのですが、テレビCMは不特定多数の人に見てもらうことを狙ったものですから、有名なタレントを使ったり、奇をてらったアイデアを形にしたり、といった特色があります。それと比べ、マーケティングで利用する動画は、ターゲットを細かく絞ってつくるのが一般的です。

たとえば、「自社サービスのメインユーザーである、30代の男性に見てほしい」とか、「中小企業の社長に」「新卒学生に」といった具合に見てほしいユーザーを絞り込む。「見込み客か、既存客か」といった視点もあるかと思います。インターネット上で行われるマーケティングは、SNS広告にせよ、バナー広告にせよ、このターゲット設定を行えるのが最大の特徴ですが、これは動画においてもまったく同様です。

ターゲット設定と同時に大事になるのが「どんな課題を解決したいのか」という点です。たとえば上で紹介しているように、自分たちが見てほしいと考えるユーザーに、何を見せたいのか、そしてそれによってどんな目的を実現したいのかを考えることが必要です。この点ががはっきりしないと、どんなにいい動画をつくっても、満足のいく成果を得ることは難しいでしょう。

さらに動画ならではの事前に検討すべき点がいくつかあります。まずは、「配信メディアの特性」を理解することです。たとえばInstagramに広告動画を掲載する場合、あまり広告テイストが強いと抵抗を感じる人が出てきてしまう。「ユーザーの素敵な写真を見たい」という人が多いからです。その一方でFacebookは、ダイレクトマーケティング的に使われることが多いため、ストレートな内容の動画を表示させ、クリックにつながるような内容がおすすめです。このように、メディアの特性にあわせて動画の内容を最適化していく必要があるのです。

それと関連して「動画の形」も考えるといいでしょう。YouTubeに掲載して活用する動画や、Facebookに投稿する動画の場合、一般的には16:9のフォーマットが使われますが、最近では、スマホでの視聴を前提とした縦型フォーマットや、Instagramで使われる正方形フォーマットも一般的になってきました。動画を制作する際は「どんなふうに見られるのか」をあらかじめ考えておく必要があるというわけです。

もう一つの大事なポイントは「尺」、つまり動画の長さです。ただクリックをさせたいのであれば、15秒程度の短い動画が効果的である一方で、見た人を自分たちのファンにしたいといったような、「態度変容」を狙う場合は、長尺の動画の方が効果があると言われています。たとえば2分を超えるような長い動画を使ってもいいかもしれません。

動画マーケティングを始める際には、まず「誰に」「どんな」動画を見せるのか、その上で「内容」「長さ」「形」などをよく考えておく必要があるというわけです。

Check!

動画マーケティングをこれから始めるなら、「サービス紹介」や「製品紹介」の動画がオススメです。見てほしいユーザーも、訴求したい内容も明確にしやすいからです。

Check!

個人差が出るやすい営業トークを補完する、「営業ツール」としての動画も、ユーザーや目的がはっきりしているという点から考えて、取り組みやすい動画の一つと言えるでしょう。

Check!

ここで紹介している事前準備は、動画制作を依頼する場合にも、自分たちでコントロールする場合でも必ず必要となります。まずは社内でよく検討してみるといいでしょう。

Check!

インターネットの動画は最初の数秒が大事、と言われます。狙いがよくわからない動画だとすぐにスキップされてしまうからです。これは短い動画も長い動画も同様です。

4. 動画の効果をどう見るか

さて、実際に動画マーケティングを始めてみると、難しい壁に突き当たります。それは、動画の効果の測定についてです。インターネットマーケティングの特徴の一つが、結果を測定できるという点にあることは皆さんもご存じではないかと思います。結果を計測し、その結果をもとに改善を繰り返す、いわゆるPDCAサイクルを回していくことで、より良い結果を求めていくことができるわけです。

もちろん動画でもそれはできるのですが、その効果を測定するのが難しいんですね。たとえばこれまで静止画で行ってきた広告を動画に変えたケースで考えてみたいと思います。多くのケースでクリック数は大きく増加するのではないかと思いますが、「CVR」が伸び悩むことが少なくありません。そうなると大変です。動画は静止画よりも制作コストがかかりますから、特に、コンバージョンを重視した戦略を取っている企業などは、従来どおりバナーを使ったほうがいいという結論になってしまう。

ところがここには動画の効果測定の「落とし穴」ともいうべき点があります。前章でもお話ししたように、動画にはユーザーの「態度変容を促す」という特徴があるのですが、動画を見て心が動いて商品を買うまでの間に少なからぬ時間が空くケースが多いんですね。調査をしてみると、商材によっては、動画を見てから1カ月後くらいにコンバージョンにつながるケースもあるのです。

つまり、追跡調査をしっかりとしないと、正しい評価を下すことができないということになるんです。にもかかわらず、その態度変容を測定するのはなかなか難しい。弊社ではそのためのツールを用意しているのですが、「これから動画を」という企業さんにおススメするのはちょっと早いようにも思います。いや、もちろん使っていただけたらありがたいのですが(笑)。それはともかくとしまして、動画の効果は少し長い目で見て評価をする方がいいと言えるかと思います。

とはいえ、動画の効果を短期間でより求めたい、というならば、「A/Bテスト」を実施するのがいいと思います。動画では最初の5秒が大事だと言われています。ユーザーが見ようか、それとも見ないでスキップしてしまおうかと判断をする時間がだいたい5秒だと言われているんですね。冒頭のタイトルの出し方、メッセージの出し方が異なる動画を数パターンつくって比較してみると、解決の糸口が見つかるのではないかと思います。制作予算との兼ね合いにはなりますが、試してみることをおすすめします。

さて、最後に、制作を誰に依頼するのか、という点もお話ししたいと思います。動画はやはりコストがかかりますので、広告代理店さんに丸投げすると、それなりの金額になってしまうことが多いと思います。そこで動画制作会社にダイレクトにお願いするケースが増えています。動画制作会社では、安価な制作プランを用意しているところもありますので、気軽に相談してみるといいのではないでしょうか。その際にはあらかじめ、3章でお話しした事前検討のポイントを整理してまとめておくといいと思います。その点がはっきりとしていれば、時間も手間も短縮でき、結果的にコスト削減につながるはずです。

まずはできるところから始めて、動画の力を実感し、自分たちにあった活用法を見出していただければと思います。

Check!

CVRとは、コンテンツやリンクをクリックしたユーザーのうち、どれだけの人がコンバージョン(購買や資料請求などの目的)に至ったのかを測るための数値のことです。

Check!

FacebookやYouTubeには動画の再生に関するさまざまなデータを閲覧する機能が備わっていますが、長期の態度変容を測定するための機能は用意されていないのです。

Check!

A/Bテストとは、複数パターンのコンテンツを同時に用意して、利用者の反応を探る方法。動画の場合は特に冒頭部分の異なるもので比較するのがポイントです。

Check!

予算が少ない場合には、バナーのデザインを依頼しているデザイナーにアニメーションGIFを作成してもらうのも一つの手。うまくいけば動画に近い効果が出るかもしれません。

- 教えてくれたのは… 奥西唐久

- Crevo株式会社(株) クリエイティブマネジメント ゼネラルマネージャー 大学卒業後、トランスコスモス(株)に入社。Crevo入社後はクラウドソーシングを活用した動画制作の仕組みを構築。現在は動画制作を統括

- 教えてくれたのは… 原嶋宏明

- Crevo株式会社(株) 事業開発 ゼネラルマネージャー 大学卒業後、Web制作会社に入社。 Crevo入社後は営業本部?を経て事業開発マネージャーを務めデータ分析サービスRAVO開発などに携わる