2018年動画マーケティングの潮流を読む

01 2018年は「インフラ大変革前夜」

動画の量産化が進む2018年。目前に迫る通信インフラの大きな変化を見据えよう

企業が動画をマーケティング ツールとして活用することがすっかり定着した現在。企業や製品・サービスの魅力を短い時間で伝える紹介動画やテレビCMなど、私たちは動画のプロデューサーとして、要件整理から企画提案、クリエイティブの実際のディレクションまでを行なっています。

このように数多くの案件に関わってきた中で、2018年の動画市場は"狭間の年"になるだろうと考えています。キーワードとなるのが「5Gの開始」と「動画の量産化」です。5Gは現行の4Gに次ぐ携帯電話の新しい通信規格で、理論上の通信速度は4Gの約100倍にもなるとされ、2020年の商用化が見込まれています。例えば、現在読み込みに5秒ほどかかっている動画でも0.1秒で視聴できるようになるなど、動画を再生することに対するハードルが今よりさらに大幅に下がることになるでしょう。

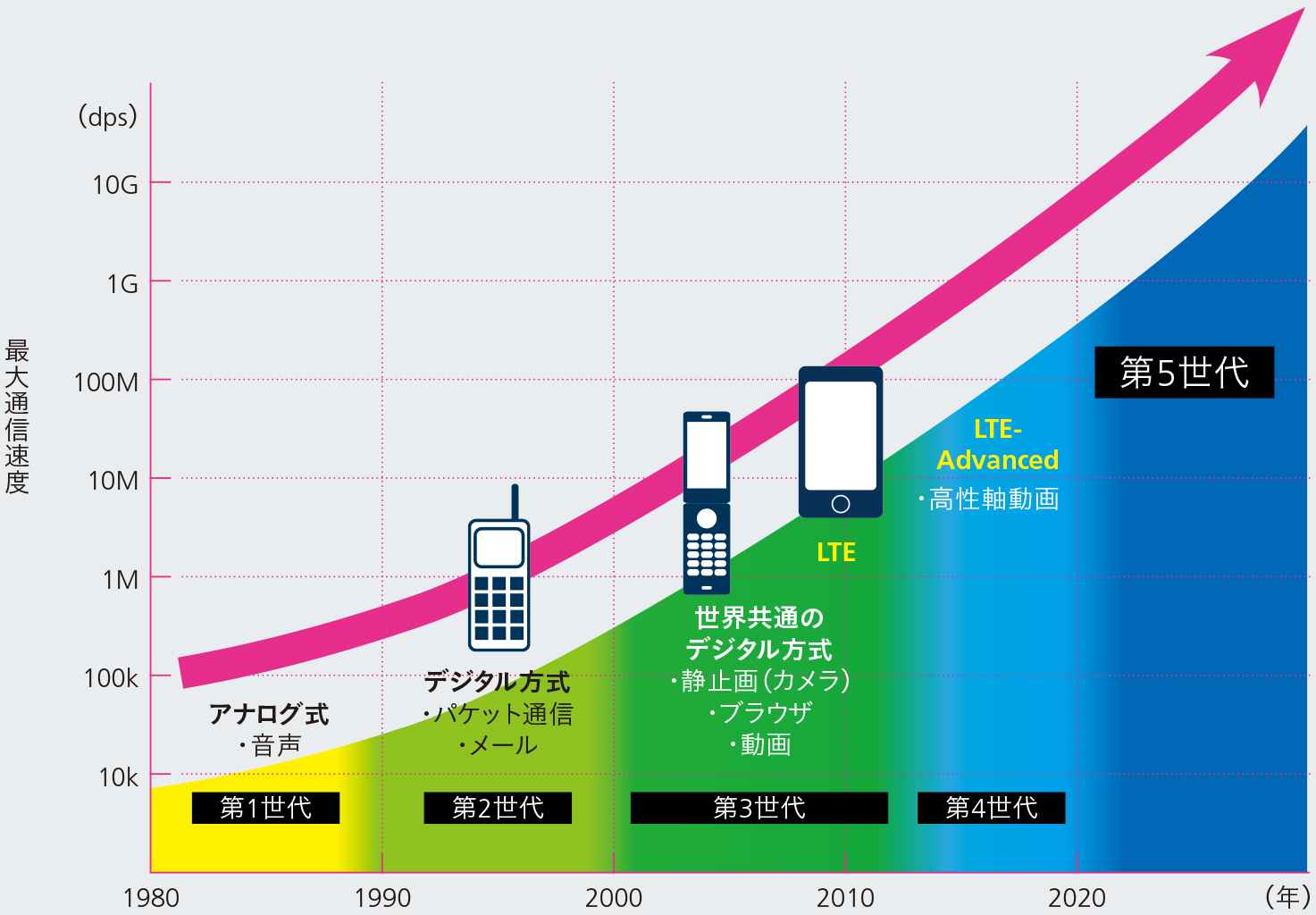

これまでも、動画市場は通信インフラとデバイスの進化の上に歩んできた過去があります。この数年で動画が非常に多く視聴されるようになってきたことの背景には、2010年頃から通信サービス事業各社が提供を始めた4Gの対応エリアが十分に拡大し、Wi-Fiなしでも動画が見られる環境が整ったことに起因しています。もちろん、スマートフォンの普及も大きく影響していることは言うまでもありません(図01)。

第1世代から第5世代まで、ほぼ10年ごとに進化。最大通信速度は30年間で約1万倍に高速化 出展:Crevo資料による

これと同じようなインフラの変革が、2018年から2020年前後までに再び起きようとしているのです。過去10年かけて行われたレベルの変化がこの先3年で起こるほどの、非常に大きな革新になるものと考えています。

動画が普及するために、インフラは絶対的に必要なものです。かつては動画を公開してもスムーズに視聴してもらえなかったり、そもそも視聴するためのデバイスがなかったために、あまり提供価値のないフォーマットと考えられていた時期もありました。それが現在の状況へ至った柱にあるのは通信環境とデバイスの登場によって起き得た大きな変化だと思っています。

また制作側からすると、ソフトウェアの面で元の動画から高画質・低容量で配信用の形式を書き出せるようになっていることも視聴のカジュアル化に拍車をかけたと言えるでしょう。極端な例で言えば1GB、2GBあるファイルでも、スマートフォン向けであれば50~100MBくらいまで圧縮してもそれほど劣化はしません。

2018年は、インフラとデバイスそしてソフトウェアと、環境がそろった状態で、次に起こる大きな変化をうかがう状態になると考えています。5G自体はまだ出てきていませんが、5Gが提供された社会を想定し、コミュニケーションがどのように変わっていくのか。どのような立場であれ動画マーケティングに関わる人であれば、しっかり認識し理解していく努力はしていかなくてはならないでしょう。

02 コンテンツの動画化・リッチ化が猛進

すべてのコミュニケーションが動画に移り変わり、スマホへのシフトも完結

先に述べたように、これからますます通信環境とデバイスが整っていくことによって、改めてコンテンツの動画化・リッチ化が劇的に進んでいくことが予想されます。

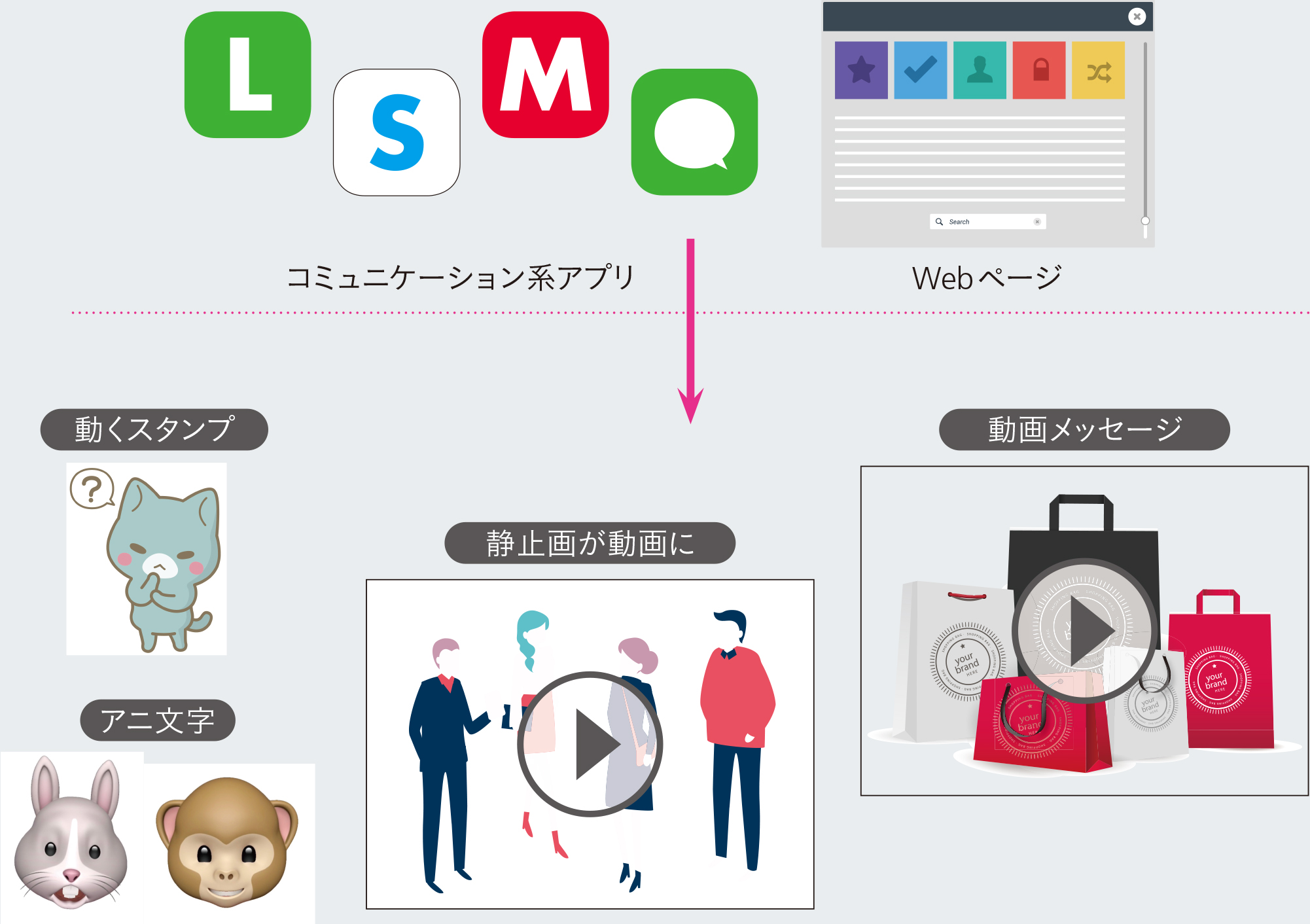

そのひとつは、すべてのコミュニケーションが動画に移り変わっていく傾向がより明確になることです。ユーザー目線での話になりますが、例えばLINEを使ったコミュニケーションでも動画スタンプが増えていますし、GIF動画をやりとりしたり、「SNOW」などのビデオメッセージアプリも多く使われるようになっています。Apple社がiPhone Xに搭載した「アニ文字」も動画の一種と言えるでしょう。また、ライブ配信のユーチューバーや、ライブコマースサービスも非常に人気が高まっています。こうした動きが若年層から広がり、少しずつ定着していくのではないかと考えています。

Webサイトにおいては、静止画が消える、というと言い過ぎかもしれませんが、これまでは読み込みが遅いからとか、制作費が高いからといった理由によって静止画にしていたクリエイティブについて、そこを心配する必要がなくなってくるわけです。通信環境やソフトウェア技術の進化があり、さらに我々が提供するような制作の仕組みやプラットフォームができ単価もより抑えられるようになってきていることからも、情報量や伝えたい内容によって、動的クリエイティブの方が良いものは動画にしよう、という動きがますます加速していくのではないかと思います(図02)。

スマートフォンを使ったコミュニケーションは動画ベースに。静止画だったコンテンツも内容や目的によって動画化が進むと考えられる

ビジネスの側面においても、例えば会社を立ち上げたり新しいサービスをローンチするとき、名刺やパンフレットを印刷したり、ロゴをデザインしたり、ランディングページをつくったりしますよね。そうした、始めるにあたって必要なものの中に、当たり前のように動画が組み込まれるようになっていると感じています。これから成長していく企業さんでも、低コストでカジュアルに動画がつくれるようになっているわけです。

逆に動画をつくることで、もしかしたらパンフレットをつくるお金や工数を削減することもできるかもしれません。実際、今まで紙だったマニュアルやサービス紹介を動画化したいという案件は日に日に増えています。

動画に限らない話ですが、2018年はスマートフォンへのシフトもいよいよ"最終章"と言えるでしょう。個人対個人でも、BtoCでも、コミュニケーションはまずスマートフォンベースで考えられるようになっていくと思います。スマートフォンに最適化したクリエイティブを作るための工夫も含めて、シフトが完結していくものと考えています。

03 企業の“中の人”が舵をとる時代へ

動画のディレクションを社内で行うことで、動画量産化に対応

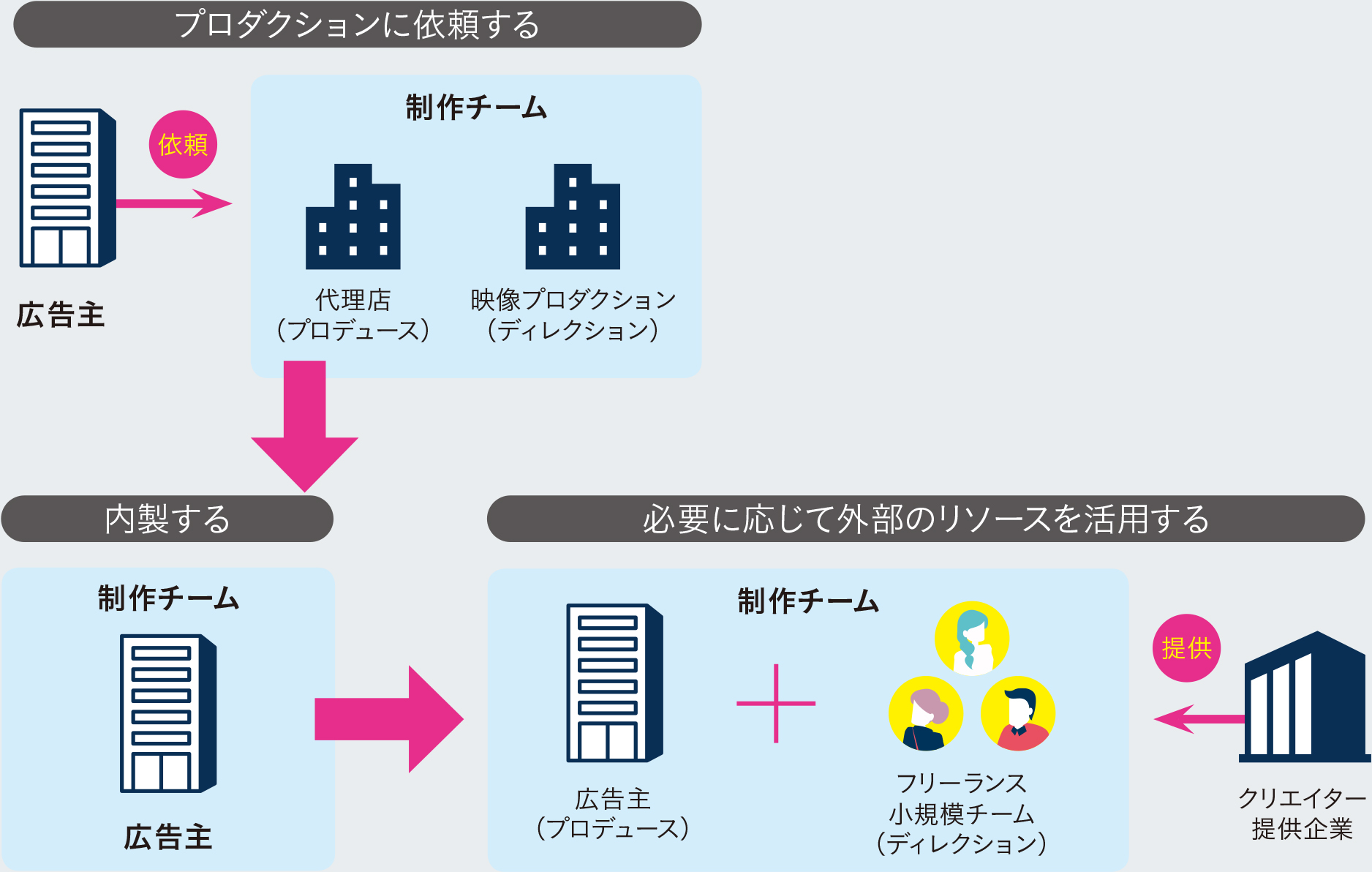

インフラの進化、コミュニケーションの変化を背景に、動画の量産が求められるようになると、今までのように大きなプロダクションや広告代理店に依頼するやり方では、どうしても時間や予算がかかりすぎ、成り立たなくなる部分も出てくるでしょう。これからは、広告主がプロデュースする立場に立って、クリエイターや小規模な制作プロダクションを巻き込んでチームをつくっていくという新しいスタイルに変わっていくだろうと考えています(図03)。

動画の量産化により、これまでの制作体制ではまかなえなくなる。企業の中の人がプロデュースする時代へ

この場合、広告主と長い付き合いのある広告代理店と違って、クリエイターは広告主のプロダクトやマーケティング戦略についてほとんど何も知りません。その時に誰がリーダーシップを発揮してプロジェクトを管理するべきかというと、そこを一番熟知している広告主のマーケティング担当者です。その人がいわゆるプロデューサーとして機能することによって、マーケティング戦略にかなった動画をつくることができるのです。

企業の"中の人"が舵を取ることが、予算を効率よく回すためにも、社内に知見が蓄積されるという意味でも、一番理にかなっているのではないかと思います。

制作環境も劇的に変わっています。カメラを含め、クオリティの高い機材が手の届く金額で入手でき、ソフトウェアも整備され、やろうと思えば誰でも制作することができるようになっています。従来なら制作プロダクションでアシスタントとして5年や10年勤めてプロデューサーになり、ようやく動画の企画を出せるという流れがありましたが、今は一人でも自分で企画・制作できるため、才能溢れる若い人たちが積極的に活動を行なっています。

また、物理的に機材が小型化することによって、例えば10人で運んでいたものが1人で済むようになれば、当然人件費が縮小します。今までと同じクオリティのものがより低コストでできるというのは理にかなった話なんですね。

同時に、Instagramのストーリーズや、レシピ動画のような撮り方・編集の仕方をフォーマット化できるコンテンツなど、内製化できるものは内製化していくことも、量産化には必要な要素となります。

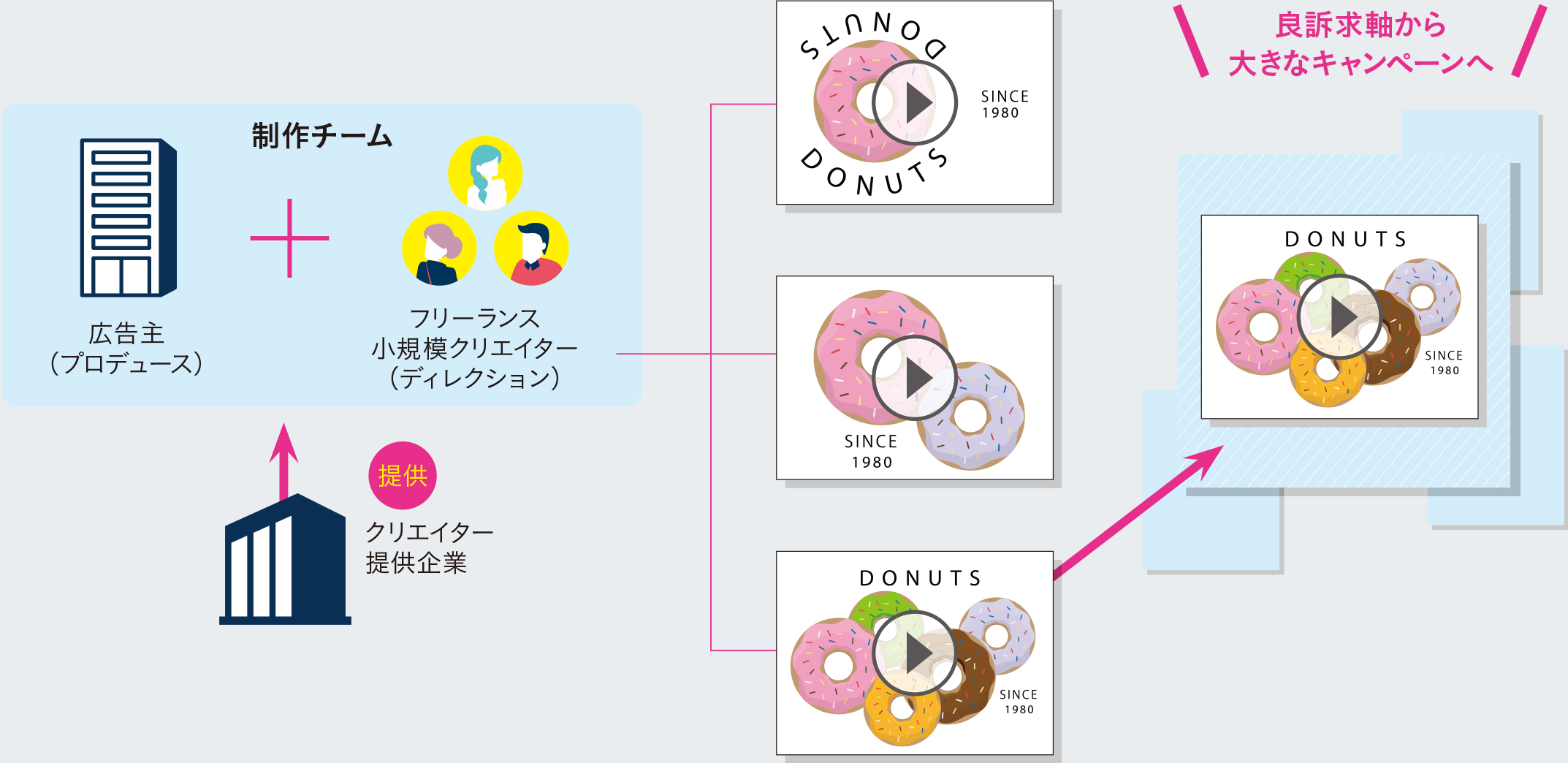

さまざまなことが目まぐるしく変化していく時代の中で、しっかり仮説を立ててものをつくることは、誤解を恐れずに言えばあまりメリットのない行動なのかもしれません。それよりも仮説を立てる前にまずはつくって出す、その結果をみてつぎを出す、という形でPDCAを高速にすることが大事なのではないでしょうか。

その時、大きなものを動かして人手をかけてつくれば時間も予算もかかります。だから小さいものをいくつかつくり、それでテストを行って、良い訴求軸がわかれば次にその軸で大きなキャンペーンをやりましょう、ということです(図04)。

機材と、ソフトウェアと、企業の中の人がクリエイティブディレクターになる、という3つが揃った時に、この動画量産化時代の方程式が当てはまるのではないかと思っています。

新しい制作体制を活かし、小さいものつくって試すことを高速で繰り返す。良い訴求軸は仮説を立てるよりも試して見つけることが大切

04 今の共通認識の上で何をつくるか

現在の環境でできることがほぼ固まった今、それを使って何をするべきかを考えよう

5Gへの移行が目前に迫っている一方で、現状を見ると4Gの環境でできることがある程度確定されてきたと受け止めています。例えばサイズの話で言えば、映像といえばブラウン管テレビの4:3だったものが、1920×1080(いわゆるフルHD)になり、スマートフォンが普及したら今度は縦長、そして正方形へと変わってきました。スマートフォン向けであれば、画質も4Kでなくていい、使われる期間が短い、背景にあまりこだわらずフロントに注目させる、といった動画のつくり方も共通化されてきた傾向があります。縦型の動画についても当初は半信半疑でしたが、実際に縦長と横長でテストをしてみると、縦長の方が結果が良かったりするんです。縦長はうまく撮るのも編集するのも難しいのですが、そこは割り切った考え方をするようにしています。

2017年はまだ過渡期であったために、横長サイズで撮影したものを広告在庫の関係で後から縦長にしてほしいという要望が出るなど、かなりバタバタした場面にも遭遇しました。それが最近は、スマートフォンがターゲットであれば正方形ですね、などと自然に会話ができるようになってきています。ようやく、みんなのマニュアルが出来上がったという感じですね。

では、マニュアルを活かしてどのように独自のマーケティングを行っていけばいいのか。2018年はそれを考える年になると思っています。すでに量産化のニーズは高まっています。そして、5Gへの移行を見据え、それにあわせたコンテンツ制作を進められる準備をしっかりしていった企業が、来年・再来年に成功していくことになると思います。

2018年、注目しておきたい気になる動き

動画を取り巻くさまざまな場面で起きている変化、いま気になる動きとは?

動画のガイドライン化が進む?

テレビCMと比べてWebの動画は良くも悪くも"無法地帯"。たとえば昨年も企業のCMがクレームで公開中止になった事例がありました。倫理的な部分、また炎上対策といったことも含めて、ガイドラインの整備のようなことは行われていくのではないでしょうか。一方でWebならではの面白いことができている面もあるので、どう最適化が計られるのか、注目したいと思います。

パーソナライズド動画を考えるべき?

内容を組み替えたり名前を入れるといったパーソナライズド技術は3、4年前からありますが、現在はそれ以上にFacebookやGoogleなどの動画を掲載する仕組み側のターゲティングがより細分化されていることに大きな影響を受けてしまう、という背景があります。極端に個を意識しすぎるより、誰に何を伝えたいのか、という点だけはブレずに制作するべきだと考えています。

盛り上がりを見せるライブコマース

ライブコマースの盛り上がりも、通信環境やデバイスの話に集約されると思います。プラットフォームも増えていますね。ユーチューバーも、これまでは三脚を立ててカメラで撮り、きっちり編集したものが主流でしたが、これもライブストリーミングが増えてくるのではないでしょうか。新しいクリエイターが台頭してくる可能性があると考えています。

お金ではない価値観で動く若年層

お金というより「信頼」でどう自分をブランディングしていくか、評価経済のようなものへの変化があると思っています。ライブコマースもそうですが、「買う」というより「この人が言うから欲しい」という価値観の変化ですね。企業がお金でインフルエンサーに宣伝させるような流れが、昨年はまだ少し見られましたが、そういう乱暴な動かし方は難しくなってくると感じています。

- 柴田憲祐

- Crevo株式会社 代表取締役

- 安田学史

- Crevo株式会社 クリエイティブプロデューサー

- 石原宏樹

- Crevo株式会社 クリエイティブプロデューサー