最適なインターンシップの実現方法

なぜ「インターンシップ」?不評を買うとマイナス効果

「インターンシップ」とは、「就業体験」のことです。インターンシップを取り組むにあたって、何よりもまずやってほしいのは、「なぜインターンシップをやるのか?」を徹底して追求することです。インターンシップは、企業ブランディングにも関わります。現場を巻き込んだ全社的な取り組みにもなってきますし、中身の乏しいプログラムを実行すれば、学生の不評を買い、逆ブランディングにしかならないからです。

インターンシップを巡る現状を整理すると、3点の背景があります。1点目は、2019年度採用から経団連の倫理憲章が見直されて、1日のみの実施が可能になったことです。これまでは5日以上の就業体験が条件でしたが、だいぶ実施のハードルが下がったと言えます。実際、1Day型の実施が急増しています。

2点目は、経団連の倫理憲章における採用広報解禁が3月、選考解禁が6月と定着し、このスケジュールから逆算して、各企業が開催している点です。

3点目は、有効求人倍率の高止まりという状況。売り手市場の差別化要因として、本採用の母集団形成の一環として、とりあえず1Day型でもやっておこう、という企業も多々見受けられます。

特に、インターンシップに初めて取り組む、もしくは過去に取り組んでみたが失敗したという立場の人事担当者にとって、どうすれば本質的に実行ができるのでしょうか。母集団形成がしやすいという安易な理由ではなく、中長期的な経営戦略として実行するべきです。

そもそもを語れば、インターンシップは日本の新卒一括採用が存在しない欧米各国で主流となる取り組みです。日本型インターンシップは採用解禁までのつなぎ、母集団形成の一環として、本来的な意味とは異なった形で実施されているケースが少なくありません。特に1Day型の場合、企業説明会のような中身となってしまっているケースがあります。これでは、意識が高く、就業体験を期待する学生ほど裏切られた、となってしまいます。

まずはペルソナの明確化を「インターンありき」はNG

インターンシップに参加する学生のインサイトは、実施時期によるとはいえ、本採用を目的にした面接に臨む学生とはまったく違います。就業体験を通じた「学び」や「気づき」を得たくて参加しているのです。早期に母集団形成を図れるからと実施しても、中身の薄いインターンシップなら悪評しか残りません。

一方で、これからインターンシップにチャレンジしたい企業には、1Day型であれば取り組みやすいのも事実でしょう。きちんとコンテンツが用意できれば、企業説明会のようにはならず、有意義に学べる1Day型の実行は可能です。ここからは、特に1Day型でも成果を引き出せるインターンシップに向けて、考えるべきことをまとめていきます。

必須なのが、ペルソナの設定です。1Day型に限らず、インターンシップ全般に言える大前提の出発点です。冒頭での「なぜやるか」にも通じます。どのような学生に参加してほしいのか(本採用にもつながってほしいか)? 自社が取り巻く環境を整理しながら、具体的に求める人物像を明確化しましょう。失敗する要因の1つには、ペルソナを設定していないケースが見られます。何をしていいかが見えないので、結果、企業説明会のようにしかならないわけです。

次に、ペルソナが求める「学び」の中身を検討しましょう。さらに成果を引き寄せるために、自社ビジネスの現場で出てくるケースをモデルに設計すると、リアルな現場を疑似体験してもらいながら、自然と自社の理解にもつながるコンテンツとなるわけです。

実行にあたってのファシリテーターは、主に人事課が担うとして、現場に紐づくコンテンツを実行するなら、現場で関わる部署、部門の協力が欠かせません。その点では、インターンシップがイコールで全社的な取り組みであり、全社的な協力を取りつけておく必要もあります。

主だった留意点をまとめた01を参照しながら、1点でも引っかかることがあれば、無理して強行せず、立ち止まって計画を精査したほうがいいでしょう。

「学び」が提供できれば高い満足度が引き出せる

1Day型インターンシップの組み方について、具体例とともに解説します。ある文房具メーカーが営業職の新卒採用を見越して実施した、とします。

オススメはグループ作業です。ビジネスの現場では、グループ単位で複数の人と絡んで仕事をするものです。この場で初めて知り合った者同士でチームを組み、協力しあいながら共同作業してもらうわけです。4~5人で1つとなるグループを4~5組つくってみてください。

グループ作業のデモンストレーションとして、グループ内で役割を分担しながら、実際のビジネスの現場を疑似体験してもらいます。Aさんは営業部の社員で、Bさんは上司にあたる課長…といった形です(02)。例えば、営業先の店舗から「新商品で売り場を活性化してほしい」という依頼に対して、それぞれの役割がどう判断するのか? なりきってやり取りしてもらうと、少しずつ現場の難しさが想像できてきます。見守る社員は、最小限のヒントを出すくらいにして、学生一人ひとりが真剣に向き合う瞬間をつくり出すようにします。

場が温まったら、別の課題を出して、グループ対抗の企画プレゼンテーションを行ってもらいます。例えば、某店舗への営業施策として、売り場のレイアウトを提案する、というお題を用意します。自社の文房具を使って、自由に構成してOKという設定を出したら、提出期限だけを示して各グループの裁量で準備を進めてもらいます。仕事とは、自ら情報を取得し、自らの裁量で進めるものというメッセージも込めて、意図的に放置状態をつくるのです。実際の仕事に関連するお題を出せば、企画を考えながら仕事のリアリティを感じたり、自然と自社商品に触れる機会にもなります。

プレゼン後は、必ず順位づけをしてください。実際の現場は、採用の可否がはっきりしているからです。結果発表とともに講評の時間帯も設けて、きちんと理由を挙げて助言しましょう。この学びのフィードバックによって、学生の満足度が大きく変わるはずです(03)。

【工夫の例 Part2】グループ作業を通じて「学び」を提供する

疑似的な就業体験

制限時間を設けてチームで企画を立案

▼

グループ発表

発表内容を審査し順位づけ(結果の明示)

▼

講評

「学び」のフィードバックで学生の意欲とロイヤリティを喚起

POINT

(1)実際の現場目線の設定を用意。グループ作業を行わせると◎

(2)現場は結果がすべて。順位は出した方が臨場感も出てGood!

拡散の手段はあくまで最後に中長期的なビジョンを描こう

学生たちが高い満足度を得るだけでなく、「もっとやりたい!」という渇望感が出てくるインターンシップになるのが理想的です。満足度は自社の早期認知効果を生み、渇望感は就職対象の1社に自社を選択肢に入れる動機へとつながります。開始前に趣旨をガイダンスできれば、課題が難しくても学生から不満は出ないでしょう。コンテンツ開発は一朝一夕では生まれないだけに、学生に対して「本気で学びの機会を提供したい」という覚悟が問われます

インターンシップが開催される、おおよそ大学3年生の夏以降が、特に学生同士が活発に情報交換を行う時期です。各種SNSは盛んで、同期だけでなく先輩との情報交換も頻繁です。これまで「学び」とは無縁の1Day型にうんざりしていた学生たちに向けて、「有意義な1Day型」を提供できれば、その情報は拡散しやすいでしょう。こうしたクチコミが、次年度以降にも有効です。後輩からすれば、経験者である先輩の声は「神の声」、ぜひ誰かに教えたくなるようなコンテンツをつくり出してください。

認知や集客施策は、コンテンツ開発に十分なメドが立ち、予算の確保や全社的な協力の見込みがついた段階で動いてください。ナビ媒体経由で母集団を追求するより、インターンシップの中身に共感を得て、ペルソナに近い人材が参加できる策を打ちましょう。デジタル広告の運用は一案ですが、クチコミが出てくると強い。自社にとって確度の高い学生が集まりやすくなります。

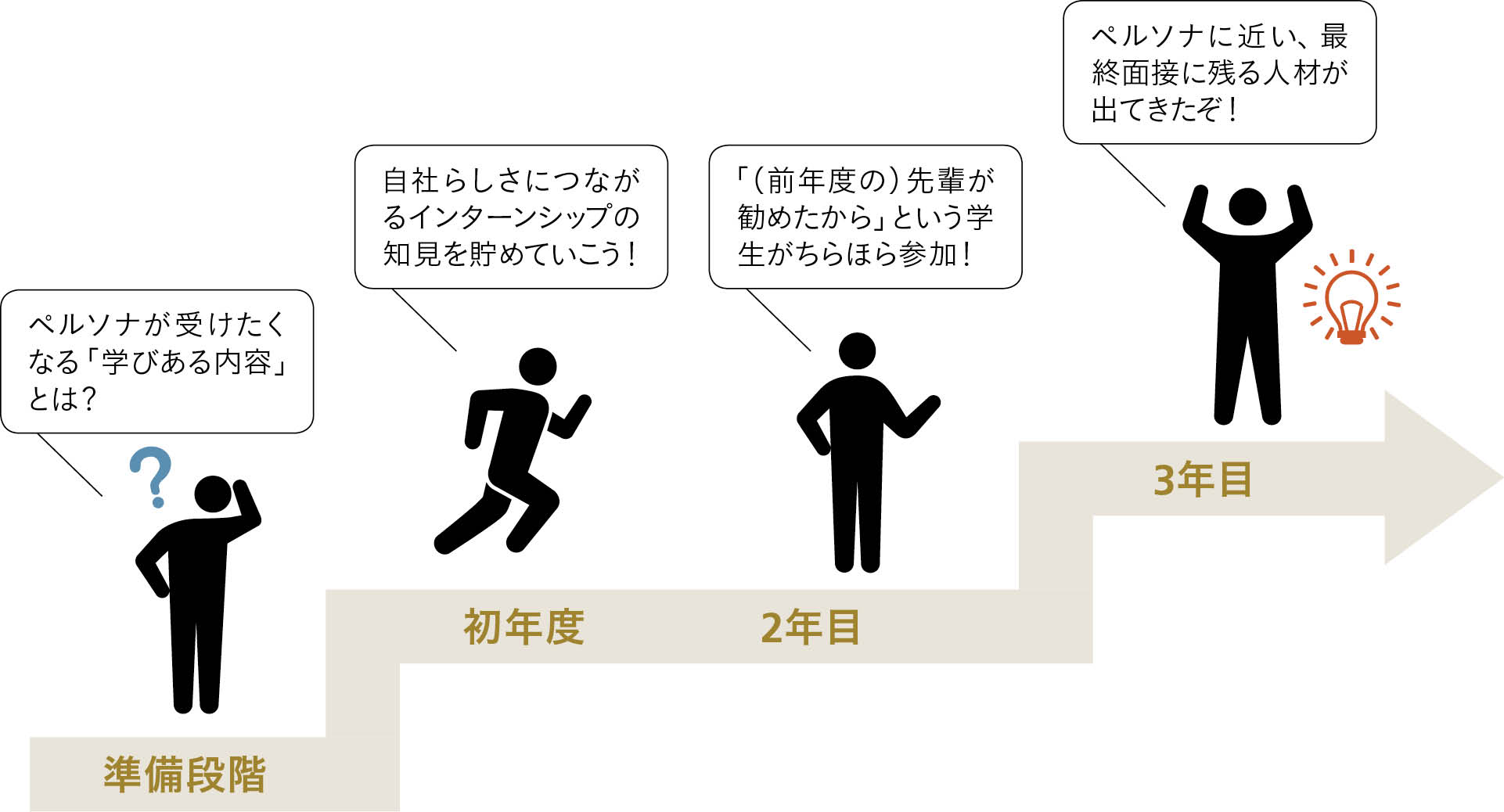

初年度だと、過去の実績がないだけに苦戦しやすいでしょう。ただ種まきの期間は必要です。1年目の手応えは2年目以降で、前年度の実績や学生間のリアルな声、参加した先輩が後輩に勧めるなど、評判のいいインターンシップはSNS上でも話題になりやすいです。可能なら1年単位ではなく3年程度の中長期的な視点で予算が組めると、目先の成果に左右されず、自社ならではの知見を貯めながらインターンシップづくりに取り組めるでしょう(04)。

【単年計画NG?!】オススメは3年単位(中長期)で実行

POINT

(1)「もっとやりたい」という渇望感が出せる中身をつくり出そう

(2)「先輩の声」「クチコミ」へとつながるコンテンツを開発しよう

- 教えてくれた人…道場啓介_Keisuke Dojo

- フリーランスとして、中小・ベンチャー企業を中心に、戦略人事、HRマーケティング、コンサルティング、セールス&マーケティング支援、組織ファシリテーションなどの業務を行う。 Facebook ID:@keisuke.dojo