箱庭 haconiwa|読者の共感を得る“好き”の気持ちとノウハウ

社内ブログがメディアへと発展

「女子クリエイターのためのライフスタイルつくりマガジン」をテーマに、2012年5月にスタートしたWebマガジン「箱庭」。もともとは、運営元であるWeb制作会社のライド メディア&デザイン(株)のブログがきっかけで始まったという。その経緯を、編集長の東出桂奈さんはこう話す。

「社員の個々のキャラクターを外に発信していこうということで、Twitterやブログをみんなで持ち回りでやることになったんです。そうしたら、私の発信している情報が面白いという声をいただいて。それで、最初はWebデザイナー業を主としながら、社内の部活的な感じで箱庭というメディアを立ち上げることになりました」(東出氏)

箱庭ではモノやお店、食べ物などの紹介、イベントや展示、旅のレポート、デザインのコツや写真の撮り方など幅広い情報を発信している。

「社内の女子クリエイターが集まり、自分たちが心から共感できるモノ・コトを発信するメディアとして始めたので、読者層は同じような仕事をしている女子クリエイターとなりました。業務に役立つことだけではなく、ハードワーク女子の息抜きになるようコンテンツを、私たちも一読者として楽しみながら発信しています」(東出氏)

メディアの成長とともに制作スタッフは増え、現在は、東出氏の他に森史子氏、秋山史織氏を含む4名が専属スタッフに。他の業務と掛け持ちのメンバーが藤田華子氏を含む4名。その他に社外のキュレーターが約30名と大所帯になり、より多様なコンテンツを発信している。

モノ、写真、アプリ、くらし、お店・場、イベント・展示、地域、デザイン、建築・インテリア、動画、本、旅、色、インタビューと多様な内容。ハードワークになりがちな女子クリエイターが、仕事のアイデアから趣味の話題まで楽しめるようになっている

SNSだけじゃない認知拡大のきっかけ

メディアを立ち上げても、それを読む人がいなければ発信している甲斐がない。読者の獲得はすべてのメディアの課題といえるだろう。箱庭は、Facebookでは6万3,000以上のいいね!がつくほど、多くの読者を抱えている。どのように、ファンを獲得していったのだろうか。

「立ち上げ当初は、家族や友人など身近な繋がりから広がっていきました。そうやって徐々に広がっていくうちに、別所哲也さんがナビゲーターをしているFM番組に取り上げていただいて。雑誌に掲載される機会もありました。あとは、ジャーナリストの佐々木俊尚さんが箱庭の投稿をリツイートしてくださり、さらにそれを糸井重里さんがリツイート。1日でものすごく拡散され、認知が広がるきかっけになりました」(東出氏)

箱庭では、立ち上げて間もない頃からリアルな場でのイベントも展開してきた。

「アウトドア雑誌主催のキャンプイベントで、来場者の写真を撮る『箱庭写真館』を開いたり、ワークショップやDIY教室などを開催したりし、そこで知ってくださる方もいました」(森氏)

2012年9月にアウトドア雑誌『GO OUT』主催のキャンプイベント「GO OUT CAMP」で開催した、「箱庭写真館」。 箱庭の世界観が詰まったセットで、カメラマンが写真撮影をし、ポラロイドや画像データでもらえるという企画。これをきっかけに、DIYイベントやワークショップなども展開するようになった

ネタの見つけ方、記事のつくり方

現在は1日2~3本の記事を平日に毎日更新している。これだけのコンテンツを制作していて、ネタに困ることはないのだろうか。

「それはないですね。いろいろなサイトをチェックするのはもちろん、たとえば展示会へ足を運んでみるだけでも、クリエイターさんとの出会いがありますし、そこに置いてあるDMからも情報を得られます」(秋山氏)

「メディアだからとか会社を背負っているからとか気負わずに、友達に話をするような話題を書いてみるのもコツの一つかもしれません。読者の方は、商品特性よりも、小話的なことの方に目を向けてくれることが多いです」(藤田氏)

そうは言われても難しいという人に向けては、こんなアドバイスをしてれくれた。

「アウトプットする形を意識することで、自分の中に発信すべき情報が蓄積されやすくなるのかなと思います。たとえば個人のSNSで1カ月テーマを決めて投稿していくなど、外に出す練習をしてくと、その勘所が掴めると思います」(秋山氏)

「好きなクリエイターとコラボすることで、化学反応のように生まれる、ユニークな企画もあります」(東出氏)

多くの企業やショップからタイアップ依頼がくる箱庭。とある工具メーカーからは、男性顧客が中心なので、女性顧客にアプローチできないかという相談をうけた。ガラスに文字が彫れたり、消しゴムハンコを彫るのに使ったりと、ハンドメイド系の用途で紹介し、大きな反響を得た

デザイナー出身のメンバーが多いこともあり、写真などビジュアルのクオリティの高さも箱庭の特徴だ。

「余計なものが写りこまないように撮るなど少し配慮するだけで、写真のクオリティは大きく違ってきます。あとは記事の中で写真を出す順番や色味のバランスも考えますね。ごちゃごちゃした構図がずっと続かないようにとか、撮影後にできる工夫もあります」(東出氏)

「私たちはプロのカメラマンではないので、たくさんシャッターを切るようにしています。そうしてきれいに写る角度を探したり。あとは、自分が見て好きだなと思った写真を、なぜ良いと思ったのか意識しておくと良いと思います」(秋山氏)

こうして制作されている箱庭のコンテンツは、どのようなものが人気なのだろうか。

「STUDYというカテゴリーで紹介している、デザインのコツや写真の撮り方などは人気が高いです」(秋山氏)

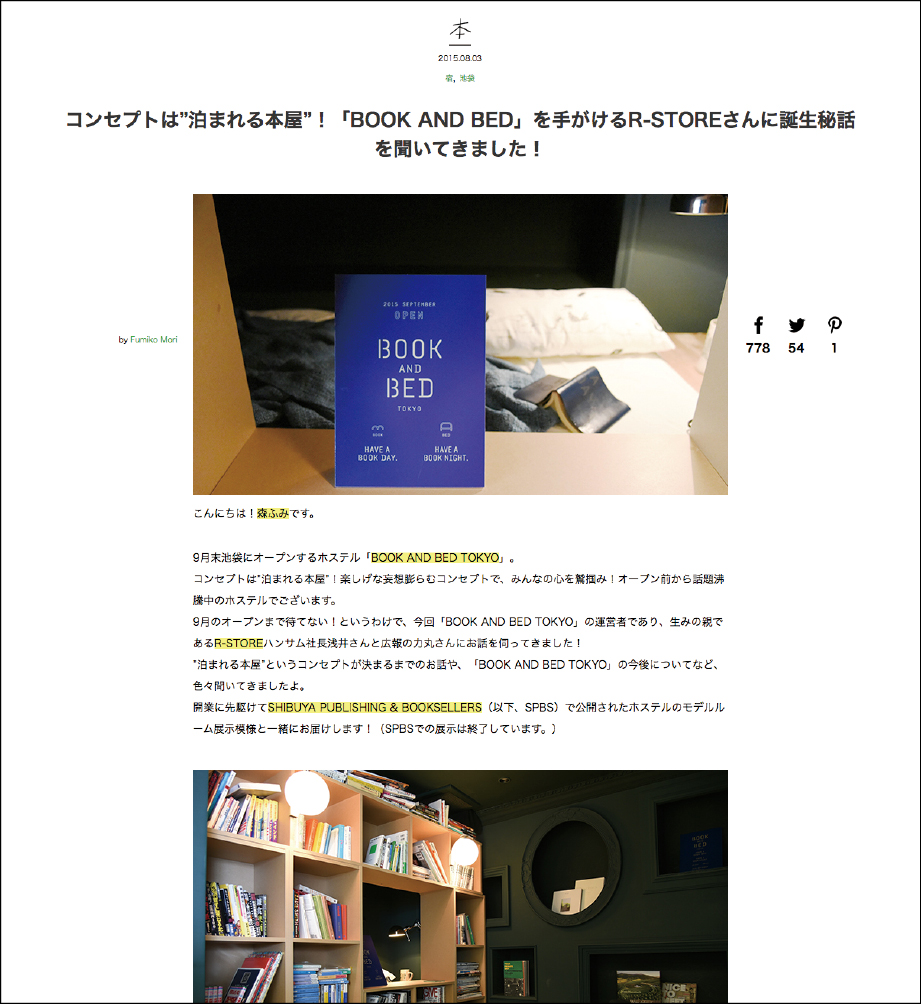

「昨年池袋にできた泊まれる書店『BOOK AND BED TOKYO』の記事は、ものすごく人気が高かったです。建設前にSNSの投稿で情報を知り、オープン前から取材をさせてもらっていました。人気記事になるには、情報を発信するタイミングも重要だと思います」(森氏)

「コンセプトは“泊まれる本屋”!「BOOK AND BED」を手がけるR-STOREさんに誕生秘話を聞いてきました!」

森氏がオープン前から取材をしていたという、池袋にある泊まれる本屋をコンセプトとしたホステルの紹介記事。その後に公開された、「話題の泊まれる本屋「 BOOK AND BED TOKYO」に泊まってきたよ!」という記事も数多くのシェアを集めた

箱庭では、一般的にメディアの収入源の中心となっている広告はあまり貼られていない。

「広告を収益の中心にすると、そこに引っ張られてメディア自体のコンセプトにブレが出てしまう可能性があるので。ただ、もともと箱庭の記事を読んで、トーンや文脈を汲んだうえでタイアップのお問い合わせをしてくださる企業やお店は多いです」(東出氏)

「箱庭のテイストにあった形で発信しないと、読者の方に受け入れられず、クライアントにとっても良い結果になりません。そのため、この商材だったらこうしたら箱庭らしく見せられるということを提案させていただく場合もあります」(秋山氏)

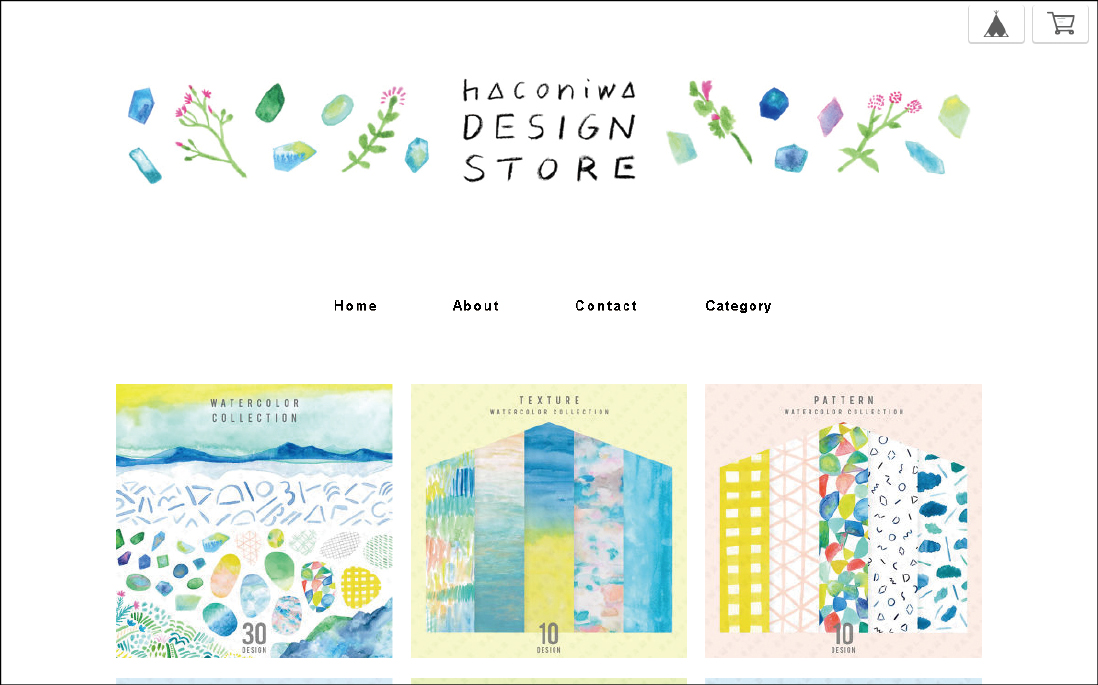

その他にも、得意なデザイン力を活かしたショップ「haconiwa DESIGN STORE」や情報発信のコツをまとめた書籍の発売、キュレーションや写真撮影のノウハウを教えるスクール「箱庭のガッコウ」などのビジネスを展開している。

「2013年2月にスタートした『箱庭のガッコウ』は、もう13回開催していて、卒業生は200人以上にもなります。実は私と森もこの卒業生でした」(秋山氏)

2016年6月20日からオープンした、Webサイトやブログ、ショップカードやDMなどの販促物、PowerPointの資料づくりなど、さまざまなデザイン制作物を楽しく演出する、商用フリーの手描きイラスト素材が買えるオンラインストア

2013年2月24日からスタートした、キュレーションや記事制作のワークショップ、写真などを学べる講座。大阪、直島、青森では、撮影散歩をプラスした講座も開催してきた。森氏と秋山氏もこれがきっかけで箱庭編集部に入ったほか、箱庭の外部キュレーターにも卒業生は多い

こうした箱庭の活動は、運営元であるライド メディア&デザイン(株)にどのようなメリットをもたらしているのだろうか。

「箱庭で培ったノウハウをクライアントさんにフィードバックしたり、自社の広報活動に役立てたりしています」(藤田氏)

「元から箱庭のファンなので、Web制作の依頼をするなら弊社にと声をかけてくださる企業のご担当者様もいます」(東出氏)

インタビューを受けてくれた4人とも口を揃えて「好きなことや心から共感できることを発信しているだけ」と言うが、話を聞いてみると、ファンがつくメディアにはやはり工夫されたポイントが要所要所にある。きっと、オウンドメディア運営に必要な視点をチューニングするヒントが得られただろう。