効果を10倍にするWeb動画の[プロジェクト設計]術

何の目的のために動画を活用するのか

商品のマーケティングや販売促進、企業のブランディングや採用など、さまざまなシーンで動画活用が進んでいます。しかし「動画を制作する目的や解決したい課題を見定めずに映像のクオリティだけを闇雲に追求することは、はっきり言って間違い」と企業向けの動画活用セミナー講師も務める前田考歩さんは語ります。

「企業が動画制作を依頼する際によく問題となるのが、このクオリティの問題と要件定義ができていないために計画自体が曖昧になってしまうという、プロジェクト管理の2つの問題です」

ここで言う「映像クオリティの高さ」は、テレビCMのように著名人の起用や、派手な映像効果・ロケーションでの撮影のことを指します。これが求められるのは、視聴者とCMを発信する商品・企業の関係性が薄く、認知の獲得と向上を狙わなければならない時です。この場合、視聴者に「すごい!」と思わせるためのコストは高くなる傾向があります。

一方で、自社サイトやLP(ランディングページ)に設置されたWeb動画では、すでに視聴者との関係性が構築されていることが多く、テレビCMほどのクオリティを追求する必要はありません。むしろ、視聴者に呼び起こす感情の動きや大きさも違うと前田さん。

「自社のWebサイトを回遊してくれているような視聴者に呼び起こしたい感情は『あ!そうなんだ』『なるほど、納得』といった感情です」

企業の動画マーケティング活用がうまくいかない理由は、費用対効果やKPI設定が不適切なのに加えて、こうした目的に対するクオリティの設定が正しくない場合、

伝えるメッセージは1動画で1つに絞り込もう

では、企業と関係性がある程度構築できている視聴者にむけ、どのような動画を発信していけばよいのでしょうか。

例えば、すでに商品の詳細ページなどにテキストや写真の情報が掲載されているのであれば、それを改めて動画にする必要はありません。

「テキストでは伝わりにくい情報を選び出して動画にしていくことが重要です。製品の触感や意外な使い方など“『動画化価値』が高い”情報に絞って伝えることで効果を上げつつ、制作コストも下げられます」

ここで前田さんが提唱するのは「1情報1動画」を制作するためのフレームワークです。その商品が持つ情報を「要素」「機能」「属性」の3つに分解して、どこを際立たせるかを抽出していきます。

「1情報1動画では伝える情報が少ないので、編集時間も短く内製化も行いやすくなります。複数本の短尺動画をYouTubeに配信することでコンバージョン向上効果も狙えます」

ハウツー動画で検索順位を逆転させる

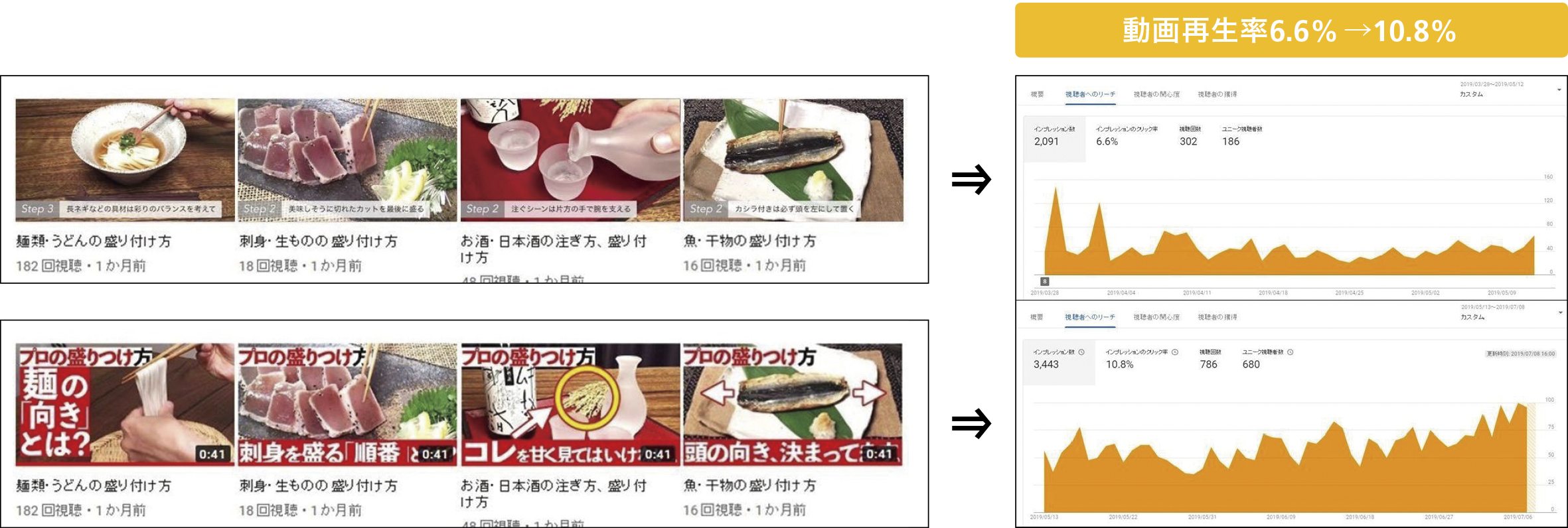

伝えるべきメッセージを明確にした短尺の動画が、SEOにどう影響を及ぼすのかを調査した前田さん。2019年3月末より3カ月ほどテストを試み、その結果をご自身のnoteでも公開しています(https://note.com/douga)。

「2018年夏にGoogleの検索コアアルゴリズムが更新されて、『○○の仕方』のようなハウツー検索クエリに対して『強調スニペット』が表示される傾向が出てきました。1Rollというツールを用いて制作したハウツー動画をYouTubeにアップロードしてみたところ、広告を出していないにも関わらず、その動画を含んだWebページが検索結果の最上位に表示されるようになりました」

自らのTwitterやFacebookへの投稿や、クライアントの見込み客らにお役立ちコンテンツとしてメール配信を行なったこと以外に特別なアクションは行なっていないといいます。

「どのようなワードで制作するかは戦略によっても変わります。しかし、SEOで後手を踏んでいる企業でも動画で挽回できる可能性が高いと言えるのではないでしょうか。また、海外では強調スニペットの機能はさらに進化していて、この動画の何秒のところから見てといったようにサジェストしてくれる機能が登場しています」

企業のWeb動画活用で求められるのは、映像制作の技術そのものよりも、ユーザーのインサイトを見抜きベネフィットを的確に見定めて訴えかける“マーケット感覚”にあると前田さん。

「その動画に至るWebの導線によっても映像のつくり方は変わります。そうした前後の文脈を読む力がWeb担当チームには求められているんですよ」

動画で強調スニペットを制覇しよう

Google検索で「○○の仕方」のようなハウツー検索クエリで結果の目立つ場所に挿入されるのが「強調スニペット」です。「食品 盛り付け方」のような想定クエリに最適化した動画を作成したところ、9本中6本が前田さんが作成した動画になりました。また、その動画を埋め込んだページが検索結果の上位に表示されています。約3カ月でインプレッションが5,534、視聴回数が1,088に

POINT2

検索序列を覆そう

検索における動画の重要性を意識しよう

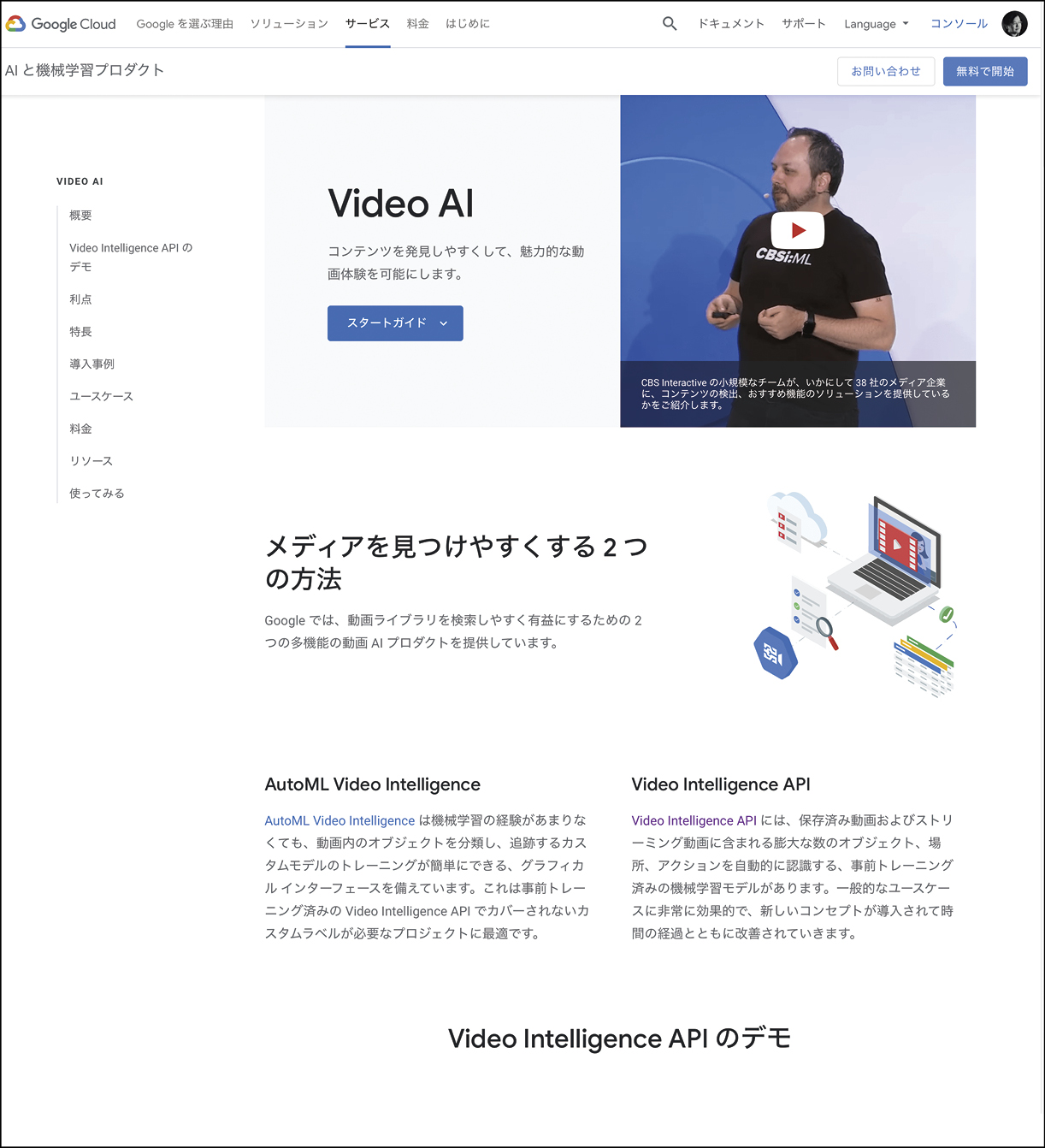

Googleでは動画内に何が映っているのかを自動的に判別するAI(機械学習)の開発を積極的に進めています。例えば「Video Intelligence API」では、映像に含まれる対象物やシーン、アクションを自動認識してテキスト化するAPIをGoogle Cloudで公開しています。ここで用いられている技術が動画検索結果の精度向上に用いられていることは想像に難くありません

POINT3

動画の内容も検索対象に!

動画の活用を成功させるには

企業の動画活用に「高クオリティ」が必要というのは思い込みです。必要なのは動画を作成する目的設定と、いかに明確なメッセージを伝えるべき相手に届けるかです。また、YouTube動画と検索アルゴリズムの動向についても注視しましょう。

まとめPOINT

? 目的から逆算して品質を決める

? 「動画化価値」の高いものを

? 1動画に1情報の原則を守る

? 「強調スニペット」を攻略

?動画検索はますます進化する

- 教えてくれたのは…前田考歩

- 株式会社フレイ・スリー プロジェクトマネージャー https://1roll.jp/

プロジェクトマネジメントについてもっと知りたい人は…

「プロジェクト」が停滞する理由を工学的アプローチから解明し、これを成功に導く方法として前田さん独自のプロジェクト譜「プ譜」の技術について解説されています [著]前田考歩、後藤洋平[価格]1,980円[出版]宣伝会議