この数値に注目するとSNSユーザー動向がわかる!

なぜ分析が重要なのか

「先週の投稿は多くのコメントをもらえましたが、昨日の投稿は全然ダメでした」と、Facebookをはじめとしたソーシャルメディアの投稿結果に一喜一憂していないだろうか。そこに一定の基準を設け、仮説を立て、検証をするPDCAサイクルを働かせることを考えているだろうか。

そこで活用してほしいのがFacebookであれば「インサイト」、Twitterであれば「Twitter Analytics」など、各ソーシャルメディアに標準装備されている解析機能である。どんなソーシャルメディアにもファンからの反応が良い投稿とそうでない投稿がある。一般論としては「魅力的な画像が掲載された投稿」や「ファンが参加したくなるクイズなどの投稿」は反応が良い傾向にあるが、「テキストのみの投稿」や「告知的・宣伝的な投稿」は反応が悪くなる傾向がある。

しかし、それはあくまでも一般論。あなたの企業アカウントのファンはテキストのみの投稿を好むかもしれないし、本当はもっと商品のことを宣伝してほしいと感じているかもしれない。同業であってもファンの気質は異なり、あなたの企業のファンを喜ばせることに特化したコンテンツを提供していく必要がある。

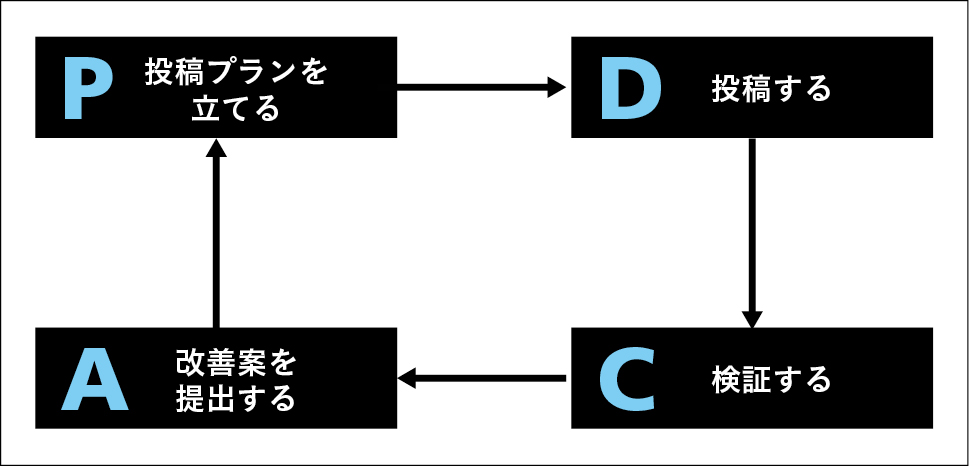

PDCAは業務活動の改善手法の1つであり、SNSの運用でも適用できる。Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階を継続的に繰り返すことで、企業アカウントの運用を最適化していこう

会社のFacebookページの活動状況を確認できる「Facebookインサイト」。本稿では、ここに表示されるデータの見方について解説する

あなたのアカウントの目的は?

解析ツールの見方を伝える前に、もう1点知っておいてほしいことがある。それは「そのアカウントの目的」が明確であるか否か、である。

多少暴論ではあるが、ソーシャルメディアは本来企業が宣伝する場ではないことを認識してほしい。個人ユーザーと個人ユーザーが互いの近況を報告し、コミュニケーションを図るのがソーシャルメディアの本質である。その場に企業が進出し、いかにうまくそのコミュニケーションの輪に入っていけるかが成功のポイントだ。

このソーシャルメディアの本質を踏まえ、自社のアカウントはあくまでもコミュニケーションのツールと考えるのか、もしくは従来のWeb媒体同様にサイト誘導やコンバージョンまで求めるのか。目的によって見るべき指標は異なる。いずれの役割を持たせたいのかを明確にして運用してほしい。

最初に見るべき指標とは

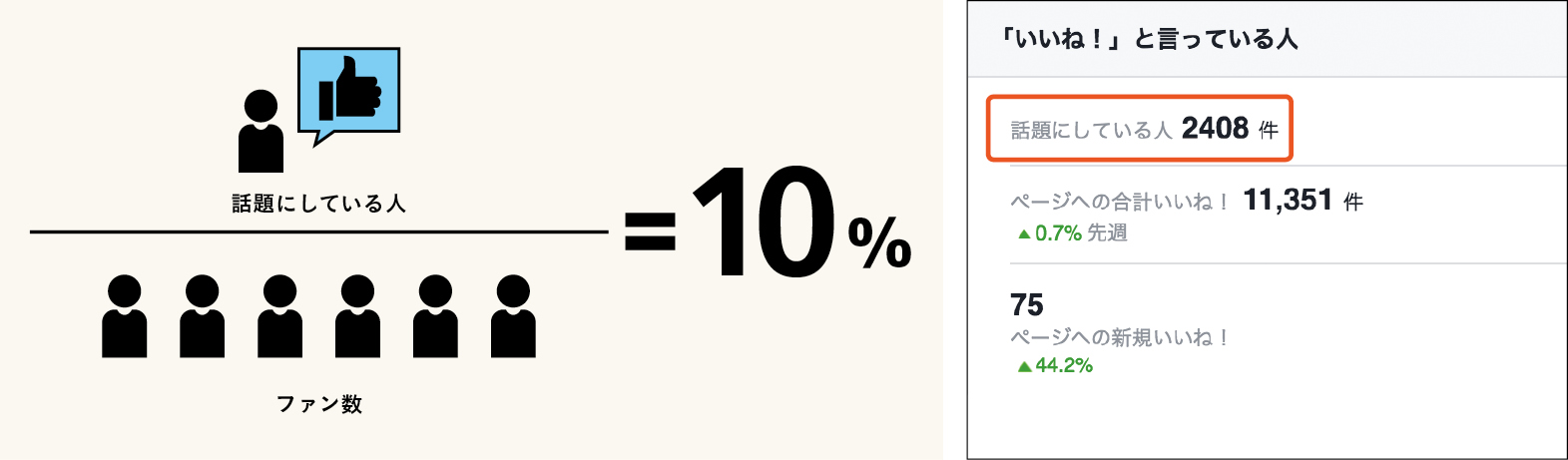

私が企業からFacebookページ活用状況診断を依頼された時、まず見るのは「話題にしている人」の数とファン数に対する「話題にしている人」の率である(01)。「話題にしている人」とは、直近1週間でそのFacebookページに対して反応(※)したユーザーの累積数値だ。

※ ここで言う「反応」とは、いいね・リアクション・コメント・シェア・投稿された画像のクリック・掲載されたリンクのクリックなど、なんらかの反応、クリックをしたユーザーすべてのこと

01 実はこの「話題にしている人」の数値は管理権限がなくても確認できる。自社の数値を確認することはもちろんだが、気になる同業他社のFacebookページや趣味でよく見ているFacebookページなどがあれば、一度この数値を見てみよう

この数値の目安は「話題にしている人」÷「ファン数」=10%(ただしファン数が増加すると率は低下する)。この数値をクリアしていれば、ファンからの支持を得られているFacebookページであると考えてよい。Facebookページによってはこの数値が1%に満たないケースもあり、抜本的な対策が必要となる。

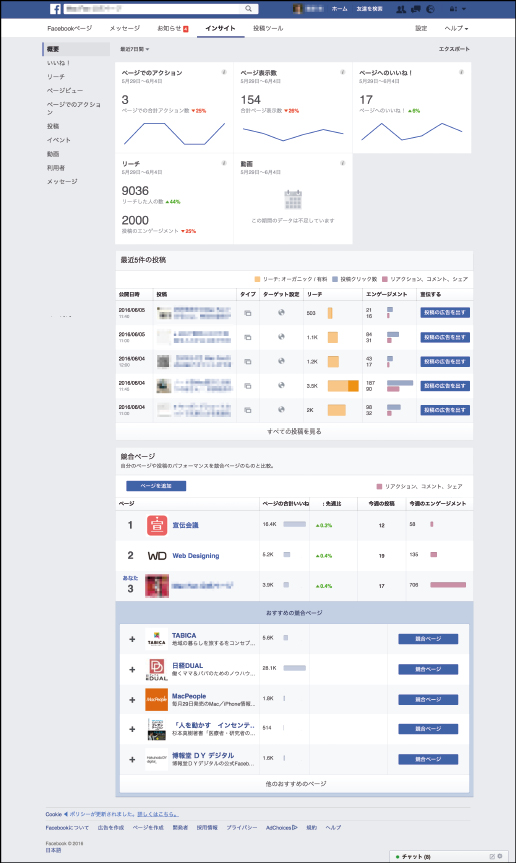

では、いよいよFacebookインサイトを見ていこう。Facebookインサイトは自分が管理しているFacebookページの最上段の「インサイト」タブをクリックすると見ることができる。まず表示されるのが「概要」メニューだ(02)。

02 概要メニューでは閲覧者の属性やファン数の推移など、文字どおり概要が一覧表示される。この一覧はこまめに眺めるクセは付けておきたい。しかし、さらに重要な指標は別のメニューの中にある

もっとも重要な「投稿」への反応

Facebookインサイトにアクセスすると、左側にメニューが並んでいる。その中から「投稿」を選択すると、日々の投稿内容につきファンはどのように反応しているのかを確認できる。

投稿に対する反応がどうであったかが、実はソーシャルメディア運用においてもっとも重視するポイントだ。ソーシャルメディアアカウント自体の目的が何であるかに関わらず、その目的に対して各投稿はいかに効果を及ぼしているのか(あるいは及ぼしていないのか)を確認し、次回以降の投稿にその解析結果を反映し、効果を最大化しよう。

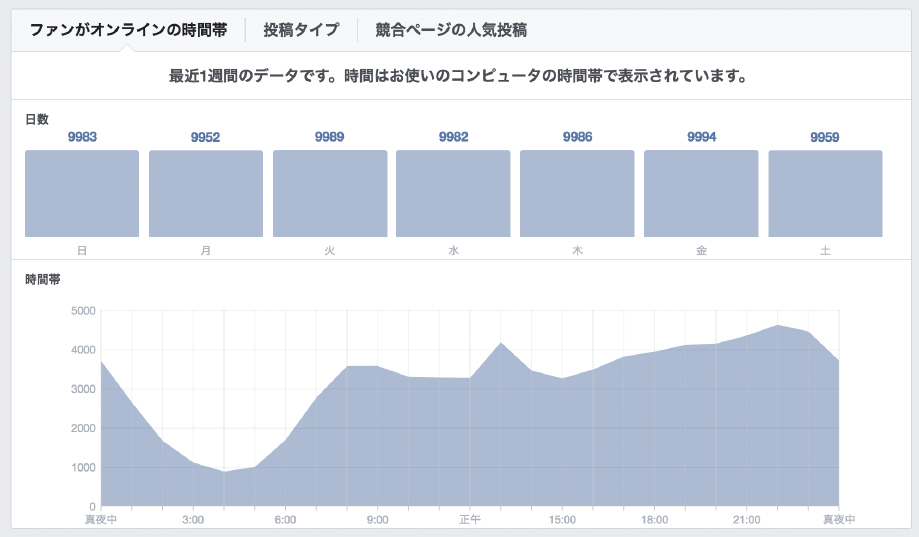

投稿メニューを選ぶと、画面最上部には「ファンがオンラインの時間帯」という指標が、グラフとともに表示される。この指標を見て、効果的な投稿時間帯を見極めるべき、というコンサルタントもいるようだが、実はここ、あまり重要視しなくてもよい。というのも、日本国内どのFacebookページのインサイトを見ても、このグラフはほぼ同じような曲線が描かれるからである(01)。

01 午前6時ごろからゆるやかに上昇し、ユーザーがスマホを閲覧している時間が増える出勤時間帯にピークを迎える。午前中はいったん数値が下がるものの、ランチタイムに再度ピークが訪れる。午後は16時頃から数値が伸び、夕食後就寝までの時間帯が1日のピークとなる。よほど特殊な内容を訴求するのでなければ、気にしなくても問題ない

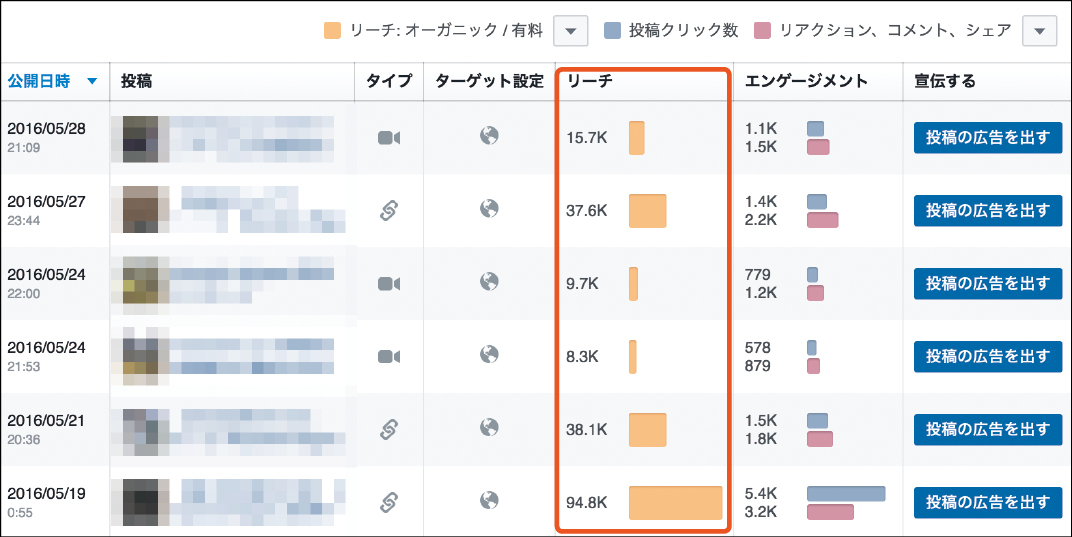

むしろ見るべきは個々の投稿に対する反応である。前述のグラフ表示画面から下にスクロールすると、これまでに行ったすべての投稿とそれに対するユーザーの反応が表示されているので、まず「リーチ」を確認しよう。どの投稿が多くのユーザーに届き、どの投稿が届いていないのかが棒グラフで表示されており一目でわかる(02)。

02 「投稿しても反応がない」と相談された場合、まずはリーチ数を見るようにしている。「反応が無い」のではなく「そもそも投稿自体がファンに届いていない」ケースがザラであるからだ

Facebookの投稿は獲得したファン全員に届くと誤って認識している方がいらっしゃるが、それはとんでもない誤解だ。Facebook独自のアルゴリズムにより、獲得したファンにも投稿は届かないケースは往々にしてある。そもそも情報が届いていない状況で、いくら投稿内容を精査してもムダな努力なのだ。

また、リーチが少ないことが原因で投稿に対する「いいね」や「コメント」などが少ない場合は、まずはリーチを増加させる施策を打つべきである。リーチの母数をある程度確保した段階で、初めて投稿内容を吟味するステップに移行できる。

クリック数を相対的に評価する

リーチが一定数あることが確認できたあとは、目的に対する効果を見極めよう。まずはコンバージョンを目的としてFacebookページを運用しているケースについて説明する。

コンバージョンと言ってもFacebookページ内でコンバージョンさせることは不可能で、自社サイトなどに誘導することになる。となると、見るべきは図02の投稿に掲載しているリンクの「クリック数」(青い棒グラフ)となる。

ただし、ここはクリック「率」でなく、クリック数そのものをチェックしてほしい。まず、他の投稿と比較してどの投稿がより多くクリックされているのかを相対的に確認する。確認した結果を踏まえた仮説を立て、次回以降の投稿でさらに検証するという流れで運用する。

リアクションを詳細に分析する

ファンとのコミュニケーションを目的としている場合も基本は同じ。見るべき指標が「クリック数」ではなく「リアクション、コメント、シェア」に変わるだけである(03)。

03 ちなみに「リアクション」と言うのは従来「いいね」と言われていた行動のことである。数カ月前より「いいね」だけでなく「超いいね」「うけるね」「すごいね」「かなしいね」「ひどいね」と6種類の感情表現が可能となった。それらの総称を「リアクション」と呼ぶ

ここを細かく見ていくと「リアクション(いいね)は少ないものの、コメントは他の投稿より多い」などの傾向が見える場合がある。どのような投稿を行うと運営側が思ったような反応をしてくれるのか、これも相対的に見て仮説を立て実行するサイクルを回すのである。

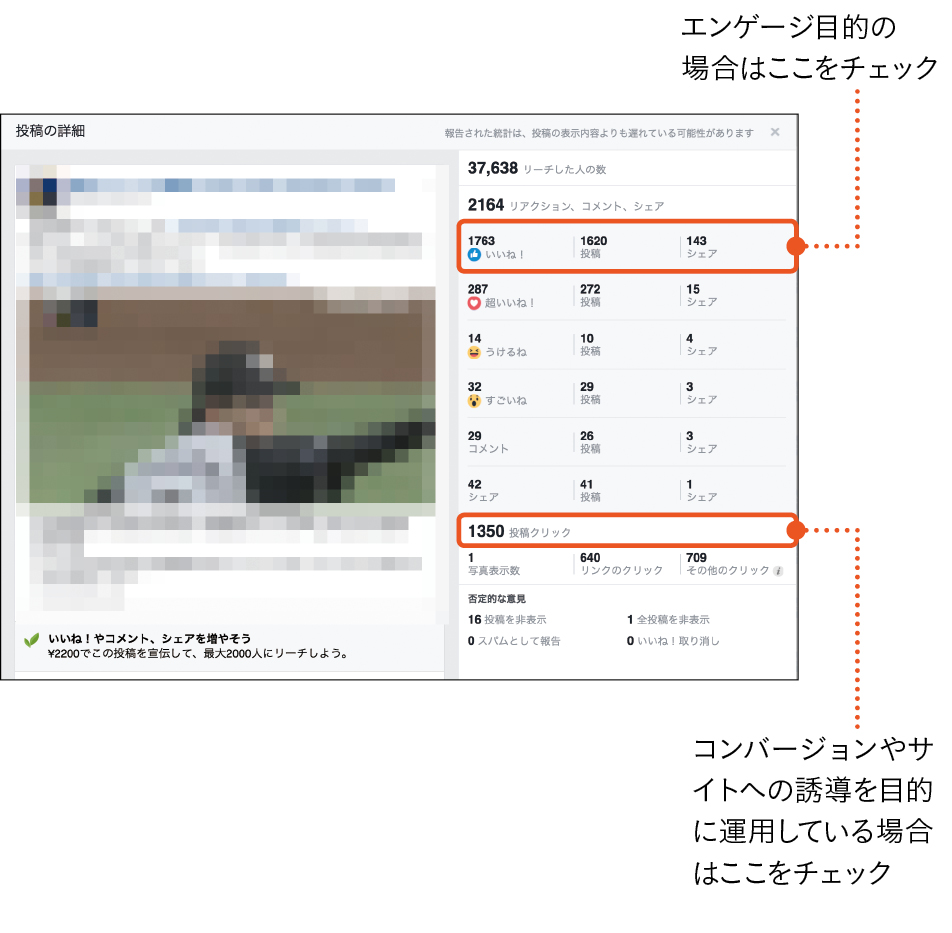

さらに、他の投稿と比較して突出した数値が見えたものは、より詳細なデータを確認していこう。個々の投稿についての詳細データを確認するには、インサイトの投稿メニューから個別の投稿タイトルをクリックする。

この個別解析結果表示(04)の「便利だがわかりにくいポイント」は、このFacebookページの投稿そのものに反応したのか、シェア先で反応したのかを分けて表示されている点だ。

04 個別解析結果の表示では、各指標が3列に並べられている。左の列はこの投稿に対するすべての反応の合計値、中央の列はこのFacebookページが発信した投稿そのものに対するユーザーの反応数である。問題は右列。この列にはシェア先でどのくらい反応があったのかが表示される

たとえば、あなたがFacebookページに投稿し、コメントを10件獲得したとしよう。また同じ投稿を別のユーザーがシェアし、その先でさらに10件のコメントを獲得したとしよう。

その場合、個別解析結果表示のコメント数は3列ある左から「20・10・10」と表示される。投稿そのものに対する反応が中央に、シェア先での反応が右列に、その合計数値が左列に表示されるのだ。

この点を理解していないと、解析結果を見ても「タイムラインで見るとコメントが10件しかないのに、解析結果を見ると20と表示されている。あとの10件はどこに行ったのだろう」と大いに戸惑うことになる。

効率的に解析結果を解読するには

なお、投稿の良し悪しを判断する際に、一つひとつの投稿を見て「あれがいいこれが悪い」とやっても結局何が要因なのかがわからなくなってしまう。そこで、すすめたいのが投稿のカテゴリを分けたり投稿の種類によって区別することである。

ジャンルに分けるパターンとしては、まず投稿の種類を3~4のジャンルに分ける。そして毎月「今月はAカテゴリを◯投稿、Bカテゴリを◯投稿…」と決めておき投稿する。最終的にその月の投稿がすべて終了した時点でジャンルごとに効果を検証し、その結果をもとに翌月以降の投稿配分を改めて定めるのだ。

投稿ジャンルは「告知」「お役立ち情報」「あいさつ」などに分けるのが一般的だが、この点については自社の運用状況にあわせてどのように分類できるのかを考えてみてほしい(01)。

01 コンテンツの投稿内容についてあらかじめ意識的にグルーピングしておくと、後からの解析が効率的に行える

もしくは投稿の種類によって効果を見極めるパターンがある。画像(動画)の有無、画像を添付するのであればその枚数、もしくは被写体のジャンル(人物・風景など)によって分類する。また、リンク掲載の有無・テキストのみの投稿など、投稿の種類によって一定のルールを定め、当てはまるものにグループ化する(02)。

02 画像やリンクの有無など投稿のスタイルによっても視聴者の反応が異なることがある。比較検証を繰り返して効果のある投稿パターンを確立しよう

あらかじめグループ化しておくことによって、一定の投稿数が蓄積されれば、どのような投稿をすればファンが反応してくれるのか、必ず傾向が見えてくるはずだ。

ファン数についてはどう考える?

もう1つの数値として、Facebookインサイトで確認できるファン数の指標を見てみよう。ファン数についての各種数値を見るにはインサイトメニューの「いいね!」をクリックするだけだ(03)。

03 「今日までの合計いいね」ではファン数の推移を、「純いいね」では増加数から減少数を差し引いたファンの純増数を、「ページのいいね!の発生場所」ではどの経路からファンを獲得したかを、それぞれ確認できる

企業などにコンサルティングをしていると、初期の段階でこの「ファン数」について話題にのぼることが多い。「ファン数を増加させるためにはどのような運用をしたらよいでしょうか」という話である。あなたがもし企業のソーシャルメディア運用者なら、上司や別部署の社員から「ファン数が少ない」などと指摘を受けたこともあるのではないだろうか。

すべての企業担当者の悩みであるこの「ファン数」だが、ハッキリ言ってしまおう。現在、日々の投稿などの運用のみでファンを獲得するのはほぼ不可能と言える。Twitterで数万RT獲得するツイートをしても、Facebookページで何千とシェアされる画像を掲載しても、ファン数の増加はたかが知れている。ファンを獲得するにはファンを獲得するための施策を別途実施する必要がある。

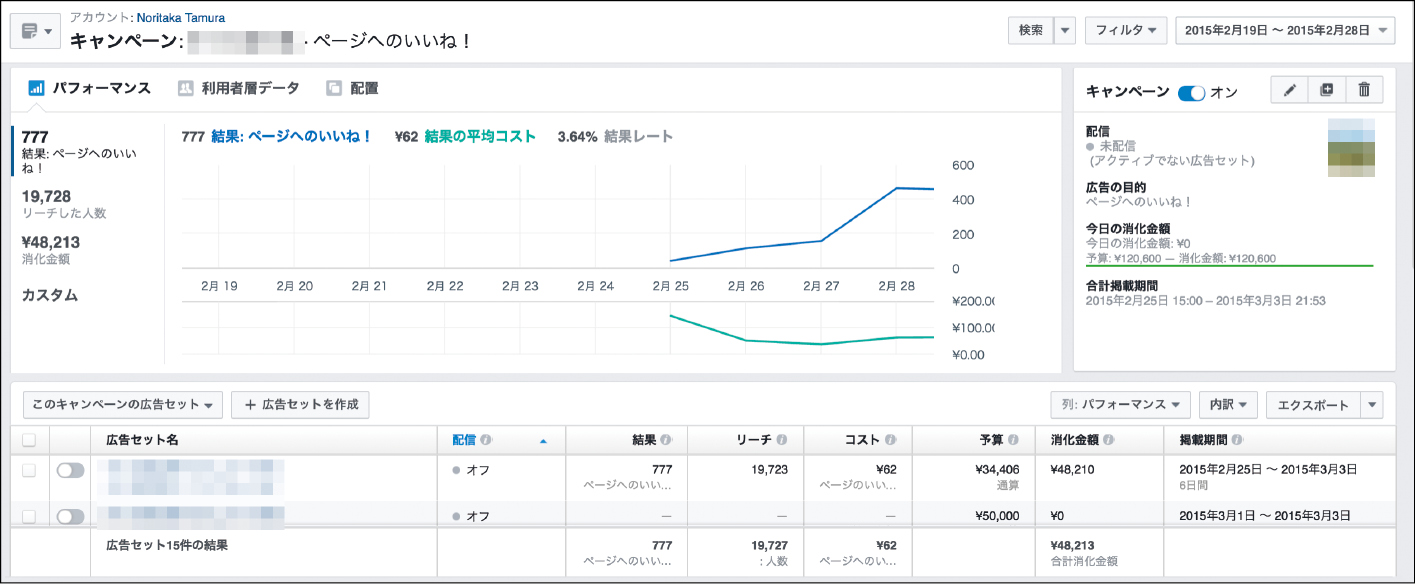

日本中誰でも知っている有名企業やブランドであれば、放っておいてもファンは獲得できる。しかし大部分の企業がそうであるように、自社名や商品・サービス名の認知度が低い場合、ファンを獲得するためには「広告」を有効に活用することをすすめたい。

この記事の主旨とは軸が異なるので詳細は別記事や書籍に説明を任せるが、特に「ファン数」をKPIにせざるを得ない状況では、通常の運用と同時に、広告を活用することは必須だ(04)。

04 基本的にソーシャルメディアでファン(フォロワー)を獲得するための広告は、1回数百円~数千円で出稿できる。まずは少額でテスト的に出稿し、効果が見えた段階でスケールアップするなどしてファンを獲得しよう

そろそろまとめに入ろう。まず、課題がないソーシャルメディアアカウントなど存在しない。冒頭で伝えたように、まずは目的を明確に認識しそれに対する効果の多寡を把握、適切に対策を打つようにしてほしい。誰も見ていないアカウントなのに投稿内容を検討するミーティングに時間を費やすのはムダ以外の何物でもないのだから。

- Text:田村憲孝

- ソーシャルメディア・Webコンサルタント。一般社団法人ウェブ解析士協会SMM委員会メンバー。企業や自治体向けに、WEBメディア運用のアドバイス・担当者育成コンサル、各種Web広告の出稿などでサポートする